Gestionnaires, donnez l’impulsion

Il est des pratiques qui sonnent comme des évidences. Pour les gestionnaires d’espaces protégés, le fauchage tardif, le respect des périodes de nidification, la non-utilisation de bois exotique, la création de zones de tranquillité ou encore l’arrêt des pesticides sont autant d’usages qui apparaissent tels des postulats, aujourd’hui intégrés dans leur gestion quotidienne.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Prélever des espèces dans les espaces protégés

Peut-on effectuer des prélèvements d’espèces dans les espaces protégés ? Éternel débat… Examinons ce qui se passe dans les réserves naturelles, sites d’exception protégeant des espèces rares et parfois en voie d’extinction. Celles-ci accueillent plus de six millions de visiteurs par an. Les propos de Louis Espinassous ouvriraient la voie au prélèvement de dizaines de millions de larves de torrents, de millions de sorbiers aux branches tailladées… À quoi rimerait alors la protection réglementaire ?

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Prélever des espèces dans les espaces protégés

Nombre d’agents et d’animateurs se sentent psychologiquement et culturellement ligotés par la règle du non-prélèvement absolu dans les espaces protégés. On ne peut, en effet, éduquer sans expérience sensorielle. Le changement ne peut passer que par du vécu, de préférence intense et joyeux. Un appel au corps, à l’affect, à l’intelligence.

Protection et éducation seraient-elles alors contradictoires ? Magnifique question dont la réponse oblige à un bouleversement du regard.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Et si on contait ?

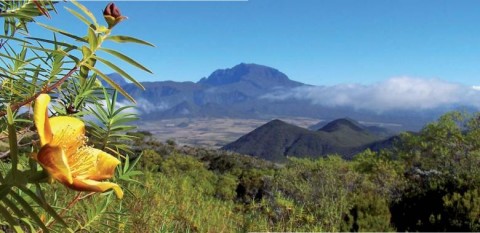

A La Réunion, le pique-nique dominical est une véritable institution. Chaque dimanche, les aires prévues à cet effet sont prises d’assaut et les marmites de cari sont de rigueur pour un repas convivial.

En fin de journée, les déchets restent sur place et c’est au tour des rats de festoyer. Ils font bombance des oiseaux de passage, espèces indigènes, venus finir les restes. C’est ainsi que les prédateurs, chats ou rats, prolifèrent.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

« Partager une légende sous les étoiles »

Parmi les approches pédagogiques visant à faire évoluer le rapport à la nature, vous avez choisi l’art. La dimension symbolique serait-elle un vecteur d’éducation ?

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

L’effet papillon, que du bonheur

En 2006, l’association Noé conservation, en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, lance l’Observatoire des papillons des jardins (OPJ). C’est le premier programme national de sciences participatives sur la biodiversité ouvert au grand public. Le principe est simple : des citoyens acceptent de compter les papillons de leur jardin dans le but d’améliorer les connaissances sur notre environnement de proximité.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Animation : mettez les chances de votre côté en pratiquant l’alternance

Animateur, pédagogue, guide nature… la tentation est grande de reproduire régulièrement la même animation quel que soit le public dont nous avons la charge : de prendre le même chemin, de raconter la même histoire, d’utiliser les mêmes outils. Ce type de situation nécessite, en effet, peu de préparation et offre la garantie de retrouver les mêmes éléments naturels en face desquels notre discours et notre attitude sont rodés.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Nous apprenons du plein vent du monde

Qu’apprend-on des bains de mer, des balades en forêt ou des nuits à la belle étoile ? Drôles de questions, n’est-ce pas ? Elles ressortent pourtant de l’éducation informelle que nous recevons du quotidien. Car nous sommes tous, chacun, écoformés. Une part de notre identité est imprégnée et constituée des milieux dans lesquels nous avons grandi, vécu ou que nous avons traversés au cours de notre existence. Si nous sommes éduqués par nos parents, nos amis, nos maîtres, nous le sommes également par l’environnement biophysique, ses matières, sa faune, sa flore, ses ambiances.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Neurones Miroirs

Les neurones miroirs désignent une catégorie de neurones du cerveau qui présentent une activité aussi bien lorsqu’un individu exécute une action que lorsqu’il observe un autre individu exécuter la même action, ou même lorsqu’il imagine une telle action, d’où le terme miroir. Il existe également des neurones échos.

En neurosciences cognitives, les neurones miroirs joueraient un rôle dans la cognition sociale, notamment dans l’apprentissage par imitation, mais aussi dans les processus affectifs, tels que l’empathie.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Le club nature, aux sources de l’engagement citoyen

Jeune, je n’ai pas perdu mon temps : je me suis plongé dans la lecture d’une revue géniale que tous les amoureux de la nature connaissent bien : La Hulotte ! J’étais déjà très sensible à la nature et préoccupé par l’éducation des enfants, car j’étais animateur formé par les Francas de Haute-Normandie.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Pour apprendre, privilégiez l’action

La question environnementale est la question politique première. Politique, au sens grec de cité et de civilisation. À cette banalité, ajoutons-en une autre : c’est par l’éducation des enfants que l’on parviendra à modifier les comportements. Ceci acquis, l’obstacle réside dans la pédagogie à mettre en œuvre. Quelles méthodes de transmission des savoirs permettent d’intégrer des connaissances nouvelles ?

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

La nature, c’est nous !

Réconcilier l’Homme avec la nature. Comment, de votre point de vue d’éco-ethnologue, comprenez-vous le titre de ce dossier ?

Le mot naturel ne veut plus dire vivant, il signifie surtout inculte, donc brut, ou inerte ! Le naturel est aussi compris comme ce qui est sauvage, ce qui n’est pas civilisé, ce qui reste primitif. Dans la même logique, l’état du naturel en l’Homme renvoie à ce qui est biologique, l’animal donc, plutôt qu’à l’humain qui, lui, est dit culturel.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Apprendre à être Homme

Surprendre un chamois au détour d’un chemin, construire une cabane, se laver dans un torrent, se balader à pied, en vélo […], découvrir le goût acidulé de l’Oxalis ou le goût noisette du cynips du rosier, s’endormir dans l’immensité du ciel, ramper, grimper […], bricoler un sifflet, faire un feu… L’individu se forme au contact de la nature. Et d’une toute autre manière qu’entre quatre murs ou que dans le cadre d’un apprentissage maîtrisé par le formateur.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Les aides publiques dommageables à la biodiversité

Regarder l’économie du point de vue de la biodiversité relève d’un changement de paradigme. Fondamental ! Mais cela donne peu de chance d’aboutir aux mesures préconisées…

La nouveauté dans ce rapport est qu’il analyse l’impact négatif des subventions publiques sur la biodiversité. C’est effectivement assez peu habituel.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Produire du sel solaire sur bâche pour ne pas détruire les mangroves

Outre l’effet des changements climatiques, l’exploitation intensive des ressources de la mangrove par les populations a atteint aujourd’hui un seuil critique. On estime à 16 % la perte de leur superficie en Afrique de l’Ouest et du Centre entre 1980 et 20051. Or, sans mangroves, la qualité de l’eau est remise en question, la lutte contre la pauvreté et l’autosuffisance alimentaire restent des vœux pieux.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

La France clôture ses milieux naturels, peut-on lutter ?

L’actualité est à la mise en place des trames vertes, or, en diverses régions, on assiste à un développement incontrôlé des clôtures en milieu naturel. En Sologne, le phénomène est si prégnant qu’on parle même de Solognisation. Des grillages, souvent hauts (1,80 m ou plus), sont édifiés avec la pratique de la chasse et la protection des propriétés.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Vous aussi, vous voudrez votre atlas de la biodiversité

Réunir dans un seul document un ensemble de données, les analyser, les cartographier… L’atlas de la biodiversité ou du patrimoine naturel, puisqu’il s’agit de lui, n’est pas un « dossier de plus » mais un outil d’aide à la décision. Plus de cinq cents communes françaises se sont déjà laissées séduire. Les structures ayant un rôle d’accompagnement dans la gestion des territoires et dans la sensibilisation à l’environnement sont souvent à l’initiative de tels projets.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

« Des commissions renforcées par les récentes évolutions »

Trente millions de Français s’adonnent aux sports de nature. On compte deux millions de licenciés et la filière a ouvert 50 000 emplois. La consécration de cet engouement s’est traduite en 2000 par la promulgation de la loi relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

À pas feutrés, les itinéraires de sport en nature

En 2000, le code du Sport impose aux départements de mettre en place une Commission départementale des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (Cdési). Leur mission première vise à élaborer un Plan départemental des espaces sites et itinéraires (Pdési). Onze ans plus tard, le projecteur se braque sur l’aspect positif : avoir (enfin) réuni les acteurs des sports de nature et les propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels. Un bon point, même si le degré d’implication des protagonistes relève de la bonne volonté de chaque département.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Pour préserver le beau

Quarante ans après la création du Parc national des Cévennes, la politique architecturale est toujours sa politique phare, la plus spectaculaire, la plus reconnue… », s’exalte Jacques Merlin dans la préface de Maisons des Cévennes. Un beau livre, de la belle ouvrage comme disent avec délectation les gens de la profession.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Comment choisir un (bon) avocat ?

La matière juridique est au cœur des préoccupations de tous ceux qui, gestionnaires, associatifs ou même fonctionnaires, défendent l’environnement ou la nature, c’est au choix. Mais il faut bien reconnaître que la complexité du droit ne permet pas de se « dépatouiller » seul. Le recours aux services d’un avocat s’avère incontournable. Mais comment choisir ? Un avocat, chacun le sait, est susceptible de défendre n’importe quelle cause. Peut-on faire confiance à quelqu’un qui, par exemple, a mis ses compétences au service de pollueurs ?

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Bois mort toujours vivant

Est-ce l’enchantement de cette nuit éclairée de lune ou le talent de la conteuse qui m’a permis de m’imprégner de l’ambiance particulière du site ? Pour moi, qui ne connaissais pas l’île de la Platière, ce fut un moment magique. » Élisabeth, qui ainsi s’exprime, fait partie du petit groupe, rassemblé un soir d’octobre sur le parking de la réserve naturelle. « Nous étions venus vivre une balade contée dans le cadre de la fête de la science. Le thème, cette année, traitait du bois mort. “Du bois mort pour une forêt vivante.” Pourquoi pas ?

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Un terrain agricole reconverti en espace naturel

Avec ses dix hectares, le Grand marais d’Étaing n’est pas si grand que cela. Cet ancien marais tourbeux fut asséché pour y développer une agriculture intensive de maïs, blé et betterave à sucre. Dans les années 1980 pourtant, cette zone est incluse dans une Znieff de type II. Et, quand en 1994, le conseil général du Pas-de-Calais et la commune d’Étaing en font l’acquisition, c’est pour le convertir en un espace naturel sensible.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Chiroptères. Comment aménager des sites anthropisés

Les chauves-souris d’Europe requièrent pour hiberner des conditions stables de température, une humidité importante et une absence de dérangement. Une grotte, une cavité arboricole peuvent faire l’affaire. Les caves des maisons peuvent aussi servir de refuge. Globalement, les sites anthropisés sont des structures favorables pour l’hibernation ou la mise bas.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

La recherche scientifique au service du projet de territoire

La recherche peut-elle être au cœur du partenariat entre gestionnaires d’espaces protégés, acteurs locaux et scientifiques ? Peut-elle être un outil permettant de mettre en œuvre le projet de territoire ? Une telle démarche est développée dans le Parc amazonien de Guyane. En mai 2011, les services et le conseil scientifique de cette aire protégée ultramarine ont élaboré un document stratégique intitulé « Politique de connaissance et de participation à la recherche scientifique ».

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Service militaire adapté, si on travaillait ensemble ?

La gestion des ressources humaines n’est plus une formule branchée mais une nécessité qui s’impose aux employeurs, fussent-ils gestionnaires d’espaces naturels. Avec des budgets serrés, ils doivent pouvoir compter sur des compétences opérationnelles, sur des jeunes capables de s’intégrer sans tarder. Pour Philippe Bonnot, capitaine de son état, adjoint au chef du pôle recrutement insertion au ministère de l’Outre-mer, le service militaire adapté (SMA) répond en partie à ces préoccupations. Le SMA concerne les jeunes ultramarins, filles et garçons, volontaires.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Égalité ? Face aux normes

Le numéro n°36 d’Espaces naturels faisait état du projet de normalisation de la méthodologie de conduite de projet de génie écologique appliqué aux zones humides, cours d’eau et aux interfaces terre-eau (norme NF X10-900). Ce projet a le grand intérêt de structurer une démarche d’étude et de maîtrise d’œuvre des travaux sur les milieux naturels en intégrant une coordination pour la biodiversité et une approche sociétale et environnementale volontariste.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

La recherche ? Pas sans conditions

Dans de nombreux cas, gestionnaires et scientifiques collaborent. Pour autant, une question demeure : à quelles conditions un programme scientifique peut-il être entrepris ? Ne risque-t-il pas d’interférer avec les objectifs de l’espace protégé ? En effet, il n’est pas rare que prévale une démarche laissant entendre que « connaître, c’est déjà protéger », cette préséance de la connaissance ne va pas de soi. Il serait judicieux d’adopter un principe de protection.

Espaces naturels n°37 - janvier 2012

Notre démarche pour intégrer les animateurs saisonniers

Des milliers d’enfants, entre 6 000 et 7 000 scolaires par an, fréquentent la Réserve naturelle géologique de Saucats. Le site est attractif, il « colle » aux programmes des 5e et des lycées. Des enseignants et universitaires se sont d’ailleurs impliqués dans la conception de sorties pédagogiques.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Les araignées au fil de la gestion

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les araignées représentent un groupe particulièrement utile en tant qu’indicateurs de la qualité des habitats et des modes de gestion. Un ensemble de caractéristiques concourt à en faire un modèle biologique (largement sous-exploité) pour suivre et évaluer les pratiques de gestion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Happy culture. L’abeille au cœur d’un jeu de rôles

Activité traditionnelle en Gâtinais, l’apiculture n’en génère pas moins des conflits d’usage. Depuis deux ans, et pour répondre à la demande de professeurs de collège, la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais élabore un jeu de rôles. Celui-ci s’adresse à des collégiens afin qu’ils se forgent leur opinion et comprennent comment l’apiculture interagit sur le territoire et génère des relations entre les divers acteurs.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Ici, la nature se range du côté des opprimés »

Vous aimez dire qu’outre-mer, la nature n’est pas un décor mais un personnage, qu’est-ce que cela signifie ?

Il y a, en Europe, une idée qui consiste à penser que nous pouvons nous rendre maître et possesseur de la nature. L’objet de la réunion des hommes en société est de lutter contre la nature disait-on au 18e siècle. Cette pensée occidentale a émigré vers l’Amérique au moment de la colonisation. Ceci explique la tentative d’exploitation à outrance de la nature au même titre que l’exploitation humaine.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Prendre en compte l’histoire et l’organisation sociale

En cette fin d’année 2007 sur l’atoll d’Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, le projet d’inscription des récifs sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco ne cesse d’alimenter les conversations des 2 500 habitants de l’île. En réunion dans la case de la chefferie, le « vieux » Joseph prend la parole : « C’est les vieux d’avant qui ont mis les choses comme ça ! Y faut qu’on range sans déranger… Derrière le caillou aux mulets, y a des gens, mais moi, je peux pas parler parce que c’est à eux ça ! »

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Un stage pour identifier le chant des oiseaux

Pour gérer, il faut connaître. Et pour connaître, il faut parfois savoir écouter. D’où l’intérêt d’un stage d’initiation à l’ornithologie où l’on apprend à décortiquer et finalement retenir un son émis par un oiseau. L’apprentissage est progressif et insistant sur la structure physique du son. Le chant bi-syllabique du pouillot véloce est comparé au timbre et au rythme des notes vives de la mésange charbonnière, ou à celles répétitives d’un cri de pinson des arbres. D’onomatopées en analyses structurales, les sons acquièrent du sens.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Police de l’eau : ce qu’il faut savoir pour devenir rapidement opérationnel

Avec la loi du 14 avril 2006 les agents des parcs nationaux ont acquis une compétence en matière de police des milieux aquatiques. Sans formation préalable, ils doivent cependant connaître le champ d’application du droit mais également maîtriser les concepts clés.

Savoir donc que les polices de la protection des milieux aquatiques sont principalement codifiées aux livres II et IV du code de l’environnement1. Le livre II traite des eaux superficielles (cours d’eau, canaux, plans d’eau), ainsi que des eaux souterraines et maritimes territoriales.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Techniques pour capturer des cervidés en montagne à des fins scientifiques

Préalablement à toute opération, il est indispensable en milieu accidenté d’acquérir une connaissance annuelle aussi fine que possible des populations de cervidés (densité, taille des groupes, rythmes d’activités, milieux fréquentés, passages privilégiés, zones d’alimentation…) et de leur environnement (topographie, couvert végétal…). Il convient de choisir un bon emplacement. En effet, les conditions de capture seront d’autant meilleures que la densité d’animaux est élevée.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Tour de France au mont Ventoux. La vipère d’Orsini s’en sort bien

Le passage du Tour au sommet du Ventoux n’est pas une nouveauté (treize fois depuis 1951). Mais cette édition 2009 prévoit des flux de spectateurs très importants en périphérie immédiate de pelouses où vit une petite population d’un serpent protégé :

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

L’émergence d’une intelligence collective

2005. Quatre communes, dix associations de chasse, un syndicat mixte et un groupement foncier agricole déposent un recours en annulation contre le périmètre Natura 2000 du site de l’étang de Mauguio (Hérault). Motifs : incohérence du périmètre, et absence d’inventaire spécifique préalable. À cette date, le site déjà proposé pour intégrer le réseau Natura 2000 est désigné comme zone de protection spéciale.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Placer les mesures de compensation sous éthique

Depuis plus de trente ans, tous les projets le justifiant légalement ont vu l’instauration de mesures compensatoires. Hélas construites dans des conditions parfois peu transparentes, ces mesures sont plus ou moins mises en œuvre.

Ainsi, avant ou après l’autorisation de travaux, les parties prenantes marquent souvent une différence d’intérêt pour la biodiversité. Un « grand écart » dont le vivant est le plus souvent victime.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

L’année de la biodiversité

L’outre-mer abrite 98 % des vertébrés et 96 % des plantes vas- culaires présentes en France, 97 % de la zone économique exclusive, 10 % des récifs et 20 % des atolls coralliens de la planète...

Cette biodiversité d’importance mondiale appartient à la Nation tout entière, nous avons le devoir de la transmettre intacte aux géné- rations futures.

Mais nous ne pouvons ignorer que cette biodiversité ultra-marine est très menacée. C’est ainsi par exemple que 600 des 756 es- pèces menacées de France se situent, selon l’UICN, en outre-mer.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

En Polynésie, l’analyse écorégionale marine vient de s’achever

Mise en place dans le but d’identifier les réseaux de sites d’aires marines protégés d’intérêt prioritaire, l’analyse éco-régionale (AER) se concentre sur les grands objectifs de conservation : hot-spots de biodiversité, échantillons représentatifs des écosystèmes, processus écologiques… Elle cherche également à identifier les activités liées à la mer, porteuses de développement économique durable, afin de développer des orientations stratégiques à moyen et long termes pour leur conservation et leur gestion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Les habitants des atolls définissent leurs règles en référence à leur culture

En 2002, un projet vise à agrandir la réserve de biosphère de l’atoll de Taiaro (Polynésie) à l’ensemble des sept atolls de la commune de Fakarava. La proposition émane des élus de Fakarava, du gouvernement de Polynésie française relayée par le comité Mab1 France.

En accord avec le concept et les pratiques des réserves de biosphère de l’Unesco, les règles concernant l’usage des ressources seront élaborées avec les populations, lesquelles sont également sollicitées pour établir un zonage spatialisant les types de réglementations et modes de gestion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Trait de côte

La détermination de la limite entre la terre et la mer a été une préoccupation juridique ancienne. On rappellera que l’ordonnance de la Marine d’août 1681, œuvre de Colbert, fixait cette limite à la ligne atteinte par la mer pendant les nouvelles et pleines lunes, et « jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Entre recherche et gestion

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité s’est donnée pour mission de soutenir une recherche d’excellence. L’originalité réside dans la volonté de mettre en adéquation des programmes portés par la communauté scientifique et les attentes des acteurs de terrain. Expliquez-nous l’enjeu de ce positionnement.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Les sciences citoyennes au service des gestionnaires

Les sciences citoyennes sont des programmes dans lesquels des scientifiques font appel à des volontaires afin de récolter des données naturalistes à l’échelle nationale ou locale. Les suivis reposent sur un échange d’informations (et de confiance) entre chercheurs et volontaires à différents stades de la démarche scientifique.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Agir pour la biodiversité

En cette année consacrée, une réflexion sur la biodiversité s’impose. Autorisons-nous donc un regard sur le droit et cherchons à savoir quelle place la biodiversité tient réellement dans notre système juridique ? Tournons alors le projecteur sur la loi de 1976, laquelle préconise « si possible » des mesures de compensations (art. L.122-3 et R.122-3, code de l’environnement) dès lors que l’autorisation des projets d’aménagement génère des dommages sur la nature.

Qu’en penser ? Un récent séminaire interdisciplinaire s’est penché sur la question.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Revoir nos vieux dictons

Comment évaluer la biodiversité ? La question se pose avec acuité, cette année peut-être plus particulièrement. Aussi les chercheurs travaillent-ils afin de déterminer des indicateurs susceptibles d’objectiver l’analyse.

Dans ce contexte, d’aucuns soutiennent que, outre l’approche scientifique, d’autres savoirs seraient tout aussi pertinents pour porter cette évaluation. Les savoirs vernaculaires par exemple, dont la validité locale s’est construite au fil du temps, sur la base d’une expérience directe au territoire.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Univers divers

Terres glacées antarctiques, archipels sub-antarctiques, archipels de l’Atlantique nord, atolls, îles hautes de Polynésie, îles volcaniques et calcaires des Antilles, forêts tropicales primaires de Guyane… Avec son éparpillement géographique, l’outre-mer français présente une diversité de cultures, de paysages, de milieux naturels et d’espèces emblématiques. 80 % de la biodiversité du territoire français se trouve outre-mer.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Le projet de loi Grenelle 2 vise l’outre-mer

Présenté comme « la boîte à outils juridique » du Grenelle de l’environnement, le projet de loi dit Grenelle 2 1 est un texte d’application et de territorialisation de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009. L’article 56 de cette loi est dédié à l’outre-mer. Il concerne notamment la sauvegarde de la biodiversité et des ressources naturelles.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Les erreurs ? On va les payer très cher

Vu de métropole, on parle de l’outre-mer comme d’un ailleurs pluriel et si l’on s’accorde sur une différence, on ne sait trop laquelle. On sait juste que là-bas, les enjeux de biodiversité sont « énooormes » avec plusieurs o pour bien souligner la difficulté et l’urgence à agir. Mais comment qualifier et comprendre la spécificité d’un travail de gestion outre-mer ? Ancien directeur scientifique du Centre botanique national des îles françaises de l’océan indien, Vincent Boullet a travaillé sept ans à la Réunion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Il nous a fallu adapter le cahier du garde »

En Guadeloupe, la gestion des cinquante pas géométriques1 protégés par le Conservatoire du littoral est assurée par les gardes du littoral communaux. L’ONF et le Parc national confortent cette gestion courante par un entretien des écosystèmes. Or, à la variété des intervenants se superpose une variété d’outils : efficaces, perfectibles, complémentaires mais non coordonnés et donc peu opérationnels pour la programmation de la gestion des sites dans son ensemble.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

L’étranger, c’est moi

Aboutira, aboutira pas ? La réserve de Kaw transformera-t-elle un deuxième essai pour établir son plan de gestion ? À chaque fois, jusqu’ici, le document n’a pu aboutir car trop vertement rejeté par la population. Depuis quelques mois cependant, le climat a changé avec l’arrivée de Léon Razafindrakoto.

Malgache en terre guyannaise, le conservateur affiche près de vingt années d’expérience dans divers pays et une façon toute personnelle d’aborder la question.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

L’outre-mer enjeu de connaissance

Au centre des enjeux pour la biodiversité : l’outre-mer et la nécessité d’élaborer des scénarios sur les changements futurs. Il est indispensable de synthétiser toutes les connaissances éparses mais aussi d’obtenir des séries longues de données, complémentaires. Le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) vise depuis 2007 à la caractérisation et la structuration de l’ensemble de la connaissance disponible. Il s’appuie sur les nombreux systèmes d’observation et d’inventaire de la biodiversité existant.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Pas de salut sans réseautage

Agir pour l’avifaune en Guyane ! Afin de définir les espèces prioritaires, relayer des programmes globaux de conservation, valoriser ses données et son expérience, le Groupe d’étude et de protection des oiseaux en Guyane (Gepog) est en lien quotidien avec la coordination de BirdLife Amériques à Quito (Équateur). Cette proximité permet la prise en compte des enjeux de conservation de Guyane dans les programmes de la sous-région comme dans ceux de l’ensemble du continent américain.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« L’enquête publique : en shimaorais ! »

L’aboutissement du processus de concertation qui, en janvier dernier, a donné naissance au Parc naturel marin de Mayotte ne doit rien au hasard. Faire cheminer les populations vers l’acceptation d’un tel parc supposait nécessairement d’être compris avant même de comprendre les réalités sociales, économiques et culturelles. La mission1 a donc pris en compte le fait que nombre de Mahorais maîtrisent encore mal la langue française.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« La nature est au centre de l’économie »

Avec près de 400 habitants au km2, la mise en place d’un réseau de réserves biologiques en Martinique constitue une réponse pour la sauvegarde de la biodiversité en forêt publique. Ainsi, la réserve biologique intégrale de la montagne Pelée a été créée en 2007. Suivie bientôt par la réserve intégrale de Prêcheur-Grand’Rivière, elles offriront, à elles deux, un espace protégé continu de la mer jusqu’au point culminant de l’île. Mais la tâche n’a pas été aisée pour les gestionnaires de l’ONF qui ont piloté le chantier.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Ici, les missions de police sont plus dangereuses »

Concevoir et animer des formations au commissionnement, comme nous avons pu le faire pour les agents en Guyane, suppose de répondre à des besoins propres liés à une réalité professionnelle spécifique.

Point névralgique donc : connaître les besoins.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Pour la sécurité des agents, une formation spécifique au milieu tropical »

Immense mer végétale dont la démesure peut inquiéter, la forêt équatoriale amazonienne ne présente pas plus de menaces que n’importe quel autre milieu extrême. Sa dangerosité cependant est liée à la richesse du contexte naturel qui expose l’agent à une variété de situations techniques et environnementales.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

L’Agenda 21 au service du développement durable

Dotée d’une biodiversité exceptionnelle, la France est le premier pays visité au monde. Ses ressources doivent faire l’objet d’une politique exemplaire en matière d’exploitation touristique. À ce titre, les gestionnaires d’espaces naturels ont la difficile responsabilité de prévenir l’impact du tourisme sur l’environnement. Mais que faire, seul, face à l’enjeu touristique ? Que ferions-nous d’espaces naturels sous cloches ? Toutes les parties prenantes du territoire doivent agir de concert.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Yamana : la fibre citoyennne

De nombreux acheteurs ont pris conscience de leur responsabilité en matière de développement durable ; aussi, en plus du couple qualité technique/prix, les critères de choix d’un produit intègrent-ils désormais sa qualité sociale et environnementale. Cette mise en œuvre implique de se poser de nouvelles questions. Où est fabriqué mon produit ? Par qui ? Dans quel pays ? Les conditions de travail respectent-elles les droits sociaux fondamentaux ? Mon produit a-t-il un impact sur l’environnement ?

Espaces naturels n°22 - avril 2008