Un estuaire et des hommes

Un estuaire est un milieu riche où, à Pénerf, se côtoient, sur un faible espace depuis des décennies, agriculture et ostréiculture. Des activités récentes ont modifié cet équilibre : industries, tourisme et urbanisation. Sur ce petit bassin côtier, il faut travailler ensemble dans le respect de la nature, pour l’épanouissement des hommes et l’avenir du territoire. Il est le lieu d’une démarche participative ayant pour objectif commun la reconquête de la qualité bactériologique de l’eau des zones conchylicoles.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Classer un milieu A ou N dans un PLU, ça change quoi ?

Le classement dans un zonage du PLU constitue un double enjeu : celui de la qualification de l’espace en question (reconnaissance d’une fonction, d’une valeur) et celui de sa destination affichée. Une parcelle est A (vocation agricole), N (vocation naturelle) ou U (urbanisable). Le vocabulaire binaire A/N du Code de l’urbanisme oppose ces deux qualifications et impose de choisir.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Simuler la vie des espèces pour aider à la gestion des espaces naturels

Représenter les espèces à l’aide de l’outil informatique pour gérer les espaces naturels pose évidemment question, car cette reproduction doit être assez réaliste et précise pour apporter une réponse opérationnelle en adéquation avec les besoins des gestionnaires. Par exemple, les outils actuellement utilisés pour élaborer les Trames vertes et bleues (TVB)1 font preuve d’une forte simplification de l’écologie des espèces et donc questionnent sur leur degré de réalisme et in fine sur leur opérationnalité.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Les enfants, acteurs pour leur patrimoine naturel

Comme tous les gestionnaires d’espaces naturels, le Parc naturel régional Normandie-Maine cherche régulièrement à mobiliser habitants, usagers et élus afin qu’ils cernent au mieux les enjeux de conservation et comprennent le sens des actions, des outils ou des politiques environnementales.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Grande faune : trouver un terrain d'entente

Bien que les conflits Homme-Faune ne soient pas un phénomène nouveau, en Afrique sub-saharienne notamment, les perspectives de croissance démographique, des besoins accrus en ressources naturelles ainsi que la diminution des habitats naturels ont aggravé la situation. Elles laissent présager le pire pour l’utilisation des espaces vitaux de chacun.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

S'emparer des objectifs de développement durable

Man and biosphere mène en ce moment une action d'évaluation des réserves de biosphère à l'international. Pourquoi ce travail ?

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Développement de capacités

Mais qu’entend-on exactement par développement de capacités ? La confusion qui entoure ce terme semble s’être accrue proportionnellement à sa popularité. Les acteurs de la coopération internationale ont largement utilisé ces dernières années les expressions anglo-saxones capacity building, capacity reinforcement ou capacity development.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

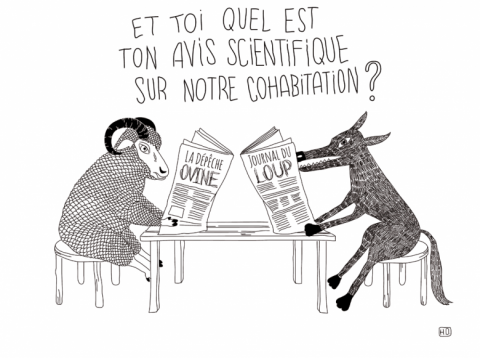

Quand les linguistes cherchent le loup

En prenant l’exemple de la controverse au sujet du retour du loup en France, nous proposons ici d’apporter un éclairage nouveau à l’étude des conflits Homme-Faune sauvage, par le prisme de l’analyse des discours médiatiques, en l’occurrence par l’étude de deux tribunes parues dans la presse nationale en octobre et décembre 2014 : « Loups : plaidoyer pour des écosystèmes non désertés par les bergers » (texte A, dans Libération) et « Cessons de diaboliser le loup ! » (texte B, dans Le Monde).

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Que va changer la loi ?

Dès la 1re conférence environnementale en septembre 2012, François Hollande avait pris l'engagement de la création d'une « Agence nationale de la biodiversité, sur le modèle de l'Ademe, [...] en appui aux collectivités locales, aux entreprises, aux associations ».

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Agençons !

Ainsi, la loi pour la reconquête de la biodiversité est votée après un marathon de quatre ans, parsemé d'espoirs, interrogations, doutes et rebondissements.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Patrimoine bâti : révéler l'esprit des lieux

QUELLES INTERVENTIONS POSSIBLES POUR UNE MAISON EXISTANTE SANS TRAHIR LE GÉNIE

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Une fois qu'un accord est trouvé, « on s'y tient »

Ce n'est pas parce que le Grand Site Sainte-Victoire est bien identifié sur son territoire qu'il aurait pu imposer des normes pour les manifestations sans rien demander à personne. La démarche collective engagée pour aboutir à une charte partagée des manifestations (trails, raids, Iron man, VTT, parapente) a permis d'inscrire les engagements dans la durée. Avec maintenant dix ans de recul, le gestionnaire constate que sa position de médiateur-facilitateur est un véritable atout.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Agir en tant qu'expert

Pas de rejets polluants dans le milieu marin sans l'accord du conseil de gestion. C'est la loi de 2006 qui inclut, dans les prérogatives des parcs naturels marins, la production d'avis conformes* pour les activités soumises à autorisation qui pourraient avoir un effet notable sur le milieu marin. Ainsi, le Parc naturel marin d'Iroise (PNMI) a pu rendre des avis sur des autorisations pour l'aquaculture ou pour d'autres installations polluantes (installations classées nécessitant un arrêté préfectoral).

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Quand amélioration de la connectivité peut rimer avec contamination

Les 5 300 ha du salin de Giraud acquis par le Conservatoire du littoral, entre 2008 et 2012, constituent aujourd’hui le site des Étangs et marais des salins de Camargue. Ce changement foncier s’est traduit par une profonde modification du fonctionnement hydraulique du site, qui était composé en grande partie d’anciennes lagunes et sansouires transformées par endiguement en marais salants dans les années 1960.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

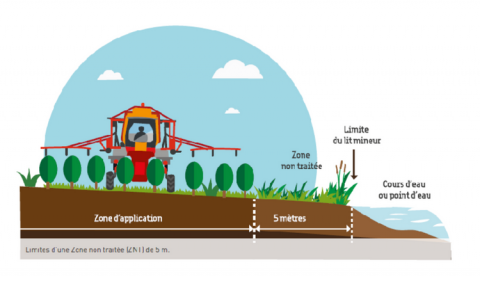

Ce qu'il faut savoir sur la règlementation des PPP

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

La mise sur le marché et l'utilisation des PPP sont régies par le RCE n°1107-2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009. Ce règlement fixe les exigences et conditions d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants ainsi que les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Impacts des pollutions diffuses (2) Faune et flore aquatiques

Les substances actives et leurs produits de dégradation sont présents dans le milieu à l’état de mélanges plus ou moins complexes, à des niveaux de concentration généralement faibles à modérés.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Impacts des pollutions diffuses (1) Écosystèmes littoraux

Les écosystèmes lagunaires, situés à l'interface entre milieux continental et marin, sur des linéaires côtiers de plus en plus anthropisés, constituent des sites sensibles, particulièrement sujets aux pollutions chimiques, qu'elles soient diffuses ou ponctuelles. Leur confinement accentue en effet le risque d'impact de polluants chimiques sur leurs écosystèmes. Dans ce contexte, la question des contaminants, et de leurs effets sur les écosystèmes littoraux, doit être placée au centre des préoccupations autant politiques que scientifiques.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Qu'est-ce qu'une pollution diffuse ?

La pollution diffuse concerne les cas de contamination des eaux dont les origines sont généralement connues, mais pour lesquelles il est difficile voire impossible de repérer géographiquement des rejets dans les milieux aquatiques et les formations aquifères.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Le dossier lu par... Philippe Dupont

Sujet constamment repris lorsque l’on travaille sur les pressions exercées sur les milieux, la question des pollutions diffuses doit impérativement être regardée en profondeur. C’est un sujet difficile à appréhender : outre le fait que ce type de pollution n’est la plupart du temps pas visible, elle concerne de très nombreuses substances, aux effets diversifiés, par de nombreux mécanismes physiques, physiologiques, écologiques… parfois d’une grande complexité. Certains impacts sont parfois bien compris, notamment du fait de leurs retombées sociales ou économiques directes.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Luc Hoffmann, un ornithologue d’exception

Passionné, il a conduit une thèse sur la sterne pierregarin à Bâle avant d’acheter le domaine de la Tour du Valat en 1948 à 25 ans et y créer une station de recherche sur les oiseaux d’eau et les zones humides en 1954. Elle est devenue un laboratoire de recherche sur les zones humides méditerranéennes et africaines de réputation mondiale.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

La saisie Naturalist© dans la poche

Finis les carnets de terrain oubliés au fond des tiroirs sans profiter à personne. Naturalist© permet de remplir un double objectif :

1) servir le naturaliste sur le terrain qui va pouvoir classer ses observations et les partager instantanément ;

2) servir les gestionnaires en standardisant la collecte des données, que ce soit pour des données aléatoires ou issues de protocoles de collecte précis.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Protégeons les paysages olfactifs

La communication olfactive entre les êtres vivants est impliquée dans une diversité de relations indispensables à la survie des individus et des espèces : relations sexuelles et sociales, avertissement d'un danger, piste à suivre, agrégation, signalement d'un territoire, détection d'une proie, choix de la nourriture... et même le recrutement d'alliés naturels, par exemple lorsqu'une plante est attaquée par un herbivore.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Les araignées au fil de la gestion

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les araignées représentent un groupe particulièrement utile en tant qu’indicateurs de la qualité des habitats et des modes de gestion. Un ensemble de caractéristiques concourt à en faire un modèle biologique (largement sous-exploité) pour suivre et évaluer les pratiques de gestion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Notre démarche pour intégrer les animateurs saisonniers

Des milliers d’enfants, entre 6 000 et 7 000 scolaires par an, fréquentent la Réserve naturelle géologique de Saucats. Le site est attractif, il « colle » aux programmes des 5e et des lycées. Des enseignants et universitaires se sont d’ailleurs impliqués dans la conception de sorties pédagogiques.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Un stage pour identifier le chant des oiseaux

Pour gérer, il faut connaître. Et pour connaître, il faut parfois savoir écouter. D’où l’intérêt d’un stage d’initiation à l’ornithologie où l’on apprend à décortiquer et finalement retenir un son émis par un oiseau. L’apprentissage est progressif et insistant sur la structure physique du son. Le chant bi-syllabique du pouillot véloce est comparé au timbre et au rythme des notes vives de la mésange charbonnière, ou à celles répétitives d’un cri de pinson des arbres. D’onomatopées en analyses structurales, les sons acquièrent du sens.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Police de l’eau : ce qu’il faut savoir pour devenir rapidement opérationnel

Avec la loi du 14 avril 2006 les agents des parcs nationaux ont acquis une compétence en matière de police des milieux aquatiques. Sans formation préalable, ils doivent cependant connaître le champ d’application du droit mais également maîtriser les concepts clés.

Savoir donc que les polices de la protection des milieux aquatiques sont principalement codifiées aux livres II et IV du code de l’environnement1. Le livre II traite des eaux superficielles (cours d’eau, canaux, plans d’eau), ainsi que des eaux souterraines et maritimes territoriales.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Techniques pour capturer des cervidés en montagne à des fins scientifiques

Préalablement à toute opération, il est indispensable en milieu accidenté d’acquérir une connaissance annuelle aussi fine que possible des populations de cervidés (densité, taille des groupes, rythmes d’activités, milieux fréquentés, passages privilégiés, zones d’alimentation…) et de leur environnement (topographie, couvert végétal…). Il convient de choisir un bon emplacement. En effet, les conditions de capture seront d’autant meilleures que la densité d’animaux est élevée.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Tour de France au mont Ventoux. La vipère d’Orsini s’en sort bien

Le passage du Tour au sommet du Ventoux n’est pas une nouveauté (treize fois depuis 1951). Mais cette édition 2009 prévoit des flux de spectateurs très importants en périphérie immédiate de pelouses où vit une petite population d’un serpent protégé :

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

L’émergence d’une intelligence collective

2005. Quatre communes, dix associations de chasse, un syndicat mixte et un groupement foncier agricole déposent un recours en annulation contre le périmètre Natura 2000 du site de l’étang de Mauguio (Hérault). Motifs : incohérence du périmètre, et absence d’inventaire spécifique préalable. À cette date, le site déjà proposé pour intégrer le réseau Natura 2000 est désigné comme zone de protection spéciale.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Placer les mesures de compensation sous éthique

Depuis plus de trente ans, tous les projets le justifiant légalement ont vu l’instauration de mesures compensatoires. Hélas construites dans des conditions parfois peu transparentes, ces mesures sont plus ou moins mises en œuvre.

Ainsi, avant ou après l’autorisation de travaux, les parties prenantes marquent souvent une différence d’intérêt pour la biodiversité. Un « grand écart » dont le vivant est le plus souvent victime.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

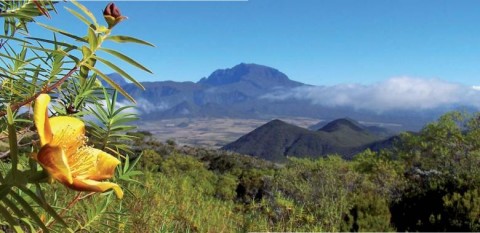

L’année de la biodiversité

L’outre-mer abrite 98 % des vertébrés et 96 % des plantes vas- culaires présentes en France, 97 % de la zone économique exclusive, 10 % des récifs et 20 % des atolls coralliens de la planète...

Cette biodiversité d’importance mondiale appartient à la Nation tout entière, nous avons le devoir de la transmettre intacte aux géné- rations futures.

Mais nous ne pouvons ignorer que cette biodiversité ultra-marine est très menacée. C’est ainsi par exemple que 600 des 756 es- pèces menacées de France se situent, selon l’UICN, en outre-mer.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Happy culture. L’abeille au cœur d’un jeu de rôles

Activité traditionnelle en Gâtinais, l’apiculture n’en génère pas moins des conflits d’usage. Depuis deux ans, et pour répondre à la demande de professeurs de collège, la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais élabore un jeu de rôles. Celui-ci s’adresse à des collégiens afin qu’ils se forgent leur opinion et comprennent comment l’apiculture interagit sur le territoire et génère des relations entre les divers acteurs.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Ici, la nature se range du côté des opprimés »

Vous aimez dire qu’outre-mer, la nature n’est pas un décor mais un personnage, qu’est-ce que cela signifie ?

Il y a, en Europe, une idée qui consiste à penser que nous pouvons nous rendre maître et possesseur de la nature. L’objet de la réunion des hommes en société est de lutter contre la nature disait-on au 18e siècle. Cette pensée occidentale a émigré vers l’Amérique au moment de la colonisation. Ceci explique la tentative d’exploitation à outrance de la nature au même titre que l’exploitation humaine.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Prendre en compte l’histoire et l’organisation sociale

En cette fin d’année 2007 sur l’atoll d’Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, le projet d’inscription des récifs sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco ne cesse d’alimenter les conversations des 2 500 habitants de l’île. En réunion dans la case de la chefferie, le « vieux » Joseph prend la parole : « C’est les vieux d’avant qui ont mis les choses comme ça ! Y faut qu’on range sans déranger… Derrière le caillou aux mulets, y a des gens, mais moi, je peux pas parler parce que c’est à eux ça ! »

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Les erreurs ? On va les payer très cher

Vu de métropole, on parle de l’outre-mer comme d’un ailleurs pluriel et si l’on s’accorde sur une différence, on ne sait trop laquelle. On sait juste que là-bas, les enjeux de biodiversité sont « énooormes » avec plusieurs o pour bien souligner la difficulté et l’urgence à agir. Mais comment qualifier et comprendre la spécificité d’un travail de gestion outre-mer ? Ancien directeur scientifique du Centre botanique national des îles françaises de l’océan indien, Vincent Boullet a travaillé sept ans à la Réunion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Le projet de loi Grenelle 2 vise l’outre-mer

Présenté comme « la boîte à outils juridique » du Grenelle de l’environnement, le projet de loi dit Grenelle 2 1 est un texte d’application et de territorialisation de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009. L’article 56 de cette loi est dédié à l’outre-mer. Il concerne notamment la sauvegarde de la biodiversité et des ressources naturelles.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Univers divers

Terres glacées antarctiques, archipels sub-antarctiques, archipels de l’Atlantique nord, atolls, îles hautes de Polynésie, îles volcaniques et calcaires des Antilles, forêts tropicales primaires de Guyane… Avec son éparpillement géographique, l’outre-mer français présente une diversité de cultures, de paysages, de milieux naturels et d’espèces emblématiques. 80 % de la biodiversité du territoire français se trouve outre-mer.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Revoir nos vieux dictons

Comment évaluer la biodiversité ? La question se pose avec acuité, cette année peut-être plus particulièrement. Aussi les chercheurs travaillent-ils afin de déterminer des indicateurs susceptibles d’objectiver l’analyse.

Dans ce contexte, d’aucuns soutiennent que, outre l’approche scientifique, d’autres savoirs seraient tout aussi pertinents pour porter cette évaluation. Les savoirs vernaculaires par exemple, dont la validité locale s’est construite au fil du temps, sur la base d’une expérience directe au territoire.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Agir pour la biodiversité

En cette année consacrée, une réflexion sur la biodiversité s’impose. Autorisons-nous donc un regard sur le droit et cherchons à savoir quelle place la biodiversité tient réellement dans notre système juridique ? Tournons alors le projecteur sur la loi de 1976, laquelle préconise « si possible » des mesures de compensations (art. L.122-3 et R.122-3, code de l’environnement) dès lors que l’autorisation des projets d’aménagement génère des dommages sur la nature.

Qu’en penser ? Un récent séminaire interdisciplinaire s’est penché sur la question.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Les sciences citoyennes au service des gestionnaires

Les sciences citoyennes sont des programmes dans lesquels des scientifiques font appel à des volontaires afin de récolter des données naturalistes à l’échelle nationale ou locale. Les suivis reposent sur un échange d’informations (et de confiance) entre chercheurs et volontaires à différents stades de la démarche scientifique.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Entre recherche et gestion

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité s’est donnée pour mission de soutenir une recherche d’excellence. L’originalité réside dans la volonté de mettre en adéquation des programmes portés par la communauté scientifique et les attentes des acteurs de terrain. Expliquez-nous l’enjeu de ce positionnement.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Trait de côte

La détermination de la limite entre la terre et la mer a été une préoccupation juridique ancienne. On rappellera que l’ordonnance de la Marine d’août 1681, œuvre de Colbert, fixait cette limite à la ligne atteinte par la mer pendant les nouvelles et pleines lunes, et « jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Il nous a fallu adapter le cahier du garde »

En Guadeloupe, la gestion des cinquante pas géométriques1 protégés par le Conservatoire du littoral est assurée par les gardes du littoral communaux. L’ONF et le Parc national confortent cette gestion courante par un entretien des écosystèmes. Or, à la variété des intervenants se superpose une variété d’outils : efficaces, perfectibles, complémentaires mais non coordonnés et donc peu opérationnels pour la programmation de la gestion des sites dans son ensemble.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Pour la sécurité des agents, une formation spécifique au milieu tropical »

Immense mer végétale dont la démesure peut inquiéter, la forêt équatoriale amazonienne ne présente pas plus de menaces que n’importe quel autre milieu extrême. Sa dangerosité cependant est liée à la richesse du contexte naturel qui expose l’agent à une variété de situations techniques et environnementales.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

En Polynésie, l’analyse écorégionale marine vient de s’achever

Mise en place dans le but d’identifier les réseaux de sites d’aires marines protégés d’intérêt prioritaire, l’analyse éco-régionale (AER) se concentre sur les grands objectifs de conservation : hot-spots de biodiversité, échantillons représentatifs des écosystèmes, processus écologiques… Elle cherche également à identifier les activités liées à la mer, porteuses de développement économique durable, afin de développer des orientations stratégiques à moyen et long termes pour leur conservation et leur gestion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Les habitants des atolls définissent leurs règles en référence à leur culture

En 2002, un projet vise à agrandir la réserve de biosphère de l’atoll de Taiaro (Polynésie) à l’ensemble des sept atolls de la commune de Fakarava. La proposition émane des élus de Fakarava, du gouvernement de Polynésie française relayée par le comité Mab1 France.

En accord avec le concept et les pratiques des réserves de biosphère de l’Unesco, les règles concernant l’usage des ressources seront élaborées avec les populations, lesquelles sont également sollicitées pour établir un zonage spatialisant les types de réglementations et modes de gestion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

L’étranger, c’est moi

Aboutira, aboutira pas ? La réserve de Kaw transformera-t-elle un deuxième essai pour établir son plan de gestion ? À chaque fois, jusqu’ici, le document n’a pu aboutir car trop vertement rejeté par la population. Depuis quelques mois cependant, le climat a changé avec l’arrivée de Léon Razafindrakoto.

Malgache en terre guyannaise, le conservateur affiche près de vingt années d’expérience dans divers pays et une façon toute personnelle d’aborder la question.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

L’outre-mer enjeu de connaissance

Au centre des enjeux pour la biodiversité : l’outre-mer et la nécessité d’élaborer des scénarios sur les changements futurs. Il est indispensable de synthétiser toutes les connaissances éparses mais aussi d’obtenir des séries longues de données, complémentaires. Le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) vise depuis 2007 à la caractérisation et la structuration de l’ensemble de la connaissance disponible. Il s’appuie sur les nombreux systèmes d’observation et d’inventaire de la biodiversité existant.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Pas de salut sans réseautage

Agir pour l’avifaune en Guyane ! Afin de définir les espèces prioritaires, relayer des programmes globaux de conservation, valoriser ses données et son expérience, le Groupe d’étude et de protection des oiseaux en Guyane (Gepog) est en lien quotidien avec la coordination de BirdLife Amériques à Quito (Équateur). Cette proximité permet la prise en compte des enjeux de conservation de Guyane dans les programmes de la sous-région comme dans ceux de l’ensemble du continent américain.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« L’enquête publique : en shimaorais ! »

L’aboutissement du processus de concertation qui, en janvier dernier, a donné naissance au Parc naturel marin de Mayotte ne doit rien au hasard. Faire cheminer les populations vers l’acceptation d’un tel parc supposait nécessairement d’être compris avant même de comprendre les réalités sociales, économiques et culturelles. La mission1 a donc pris en compte le fait que nombre de Mahorais maîtrisent encore mal la langue française.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« La nature est au centre de l’économie »

Avec près de 400 habitants au km2, la mise en place d’un réseau de réserves biologiques en Martinique constitue une réponse pour la sauvegarde de la biodiversité en forêt publique. Ainsi, la réserve biologique intégrale de la montagne Pelée a été créée en 2007. Suivie bientôt par la réserve intégrale de Prêcheur-Grand’Rivière, elles offriront, à elles deux, un espace protégé continu de la mer jusqu’au point culminant de l’île. Mais la tâche n’a pas été aisée pour les gestionnaires de l’ONF qui ont piloté le chantier.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Ici, les missions de police sont plus dangereuses »

Concevoir et animer des formations au commissionnement, comme nous avons pu le faire pour les agents en Guyane, suppose de répondre à des besoins propres liés à une réalité professionnelle spécifique.

Point névralgique donc : connaître les besoins.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Jussie : l’option préventive

La jussie a été pour la première fois signalée en 1995. Plante amphibie ubiquiste, elle trouve localement des conditions très favorables à son acclimatation. Hormis la roselière dense, où elle rencontre une forte concurrence vis-à-vis de la lumière, les prairies humides, les plans d’eau (250 ha) et les canaux (250 km) sont susceptibles d’être colonisés.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Arracher une si jolie plante

Lors d’opérations de maîtrise de pestes végétales, les gestionnaires d’espaces naturels se heurtent souvent à l’incompréhension du grand public. Dans certains cas, cela peut même représenter une entrave à l’action. Or, les invasions biologiques constituent à l’échelle planétaire un grave danger pour les espèces indigènes, les habitats naturels et les paysages. Certains milieux naturels sont plus particulièrement touchés comme les zones humides et le littoral. Face à ces menaces, les gestionnaires se doivent d’intervenir de préférence rapidement pour éviter une propagation de ces espèces.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Tous contre Lippia

C’est une petite plante à fleurs blanches. Originaire d’Amérique latine, Lippia fut introduite dans la basse plaine de l’Aude. Échappée d’un jardin à la fin du 19e siècle, elle forme aujourd’hui de grandes superficies de gazons denses qui remplacent les prés de fauche et les parcours à moutons.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

L’arrachage de la peste

Depuis 1995, le Parc national de Port-Cros s’est engagé dans la lutte contre une plante exotique envahissante, très dynamique : la griffe de

sorcière. Cette espèce1, originaire d’Afrique du Sud, menace gravement les milieux naturels insulaires. Un universitaire marseillais, le Dr Medail, a d’ailleurs inventorié 27 plantes rares très menacées en Provence par la progression de cette peste végétale. Ces menaces sur le patrimoine végétal des îles d’Hyères motivent d’importantes opérations d’éradication menées par les agents du parc.

L’îlot du petit Langoustier

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Plantes envahissantes

Lorsque les hommes du néolithique ont étendu leur champ d’action à partir du « croissant fertile » du Moyen Orient, imposant leur culture et leur savoir-faire vers le nord de l’Europe, ils ont favorisé les premiers transferts d’espèces étrangères sur notre territoire.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Méthodologie

Envisager, d'une manière globale, les problèmes posés par la colonisation d'un site par une plante envahissante, c’est possible… À condition toutefois d'effectuer un diagnostic, préalable à toute proposition d'action. Pour agir efficacement, ce diagnostic doit être établi pour chaque unité de gestion, celle-ci étant entendue comme une surface sur laquelle les conditions de milieu et les usages sont relativement homogènes. Les objectifs et les moyens de gestion de cette unité doivent, eux aussi, être homogènes.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

La Cour européenne des droits de l’Homme sanctionne l’État français

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil prévoit l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme. Or, le 24 avril dernier, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que l’État français avait violé cette disposition. Ce jugement faisait suite au recours d’un particulier non satisfait du prix d’un bien, fixé dans le cadre d'une procédure, par le juge de l’expropriation.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004