Regards croisés d’une philosophe et d’un écologue

Virginie Maris (VM) : Plusieurs travaux en sciences humaines ont dénoncé une forme de xénophobie environnementale en montrant comment le vocabulaire de la biologie des invasions a été calqué sur un vocabulaire militaire, nationaliste et xénophobe. Effectivement, les problèmes d’invasions biologiques ont pu, particulièrement dans l’histoire des États-Unis, servir d’exutoire à un sentiment nationaliste face aux vagues d’immigration.

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

Courte histoire de la gestion métropolitaine des EEE

Durant les années 1970, des développements rapides et importants de plantes aquatiques ont obligé divers gestionnaires publics à intervenir localement pour tenter de réduire les gênes occasionnées aux usages traditionnels ou touristiques des milieux colonisés. Souvent réalisées dans l'urgence, sans analyse préalable de la situation ni connaissance particulière sur l'espèce à gérer, ces interventions visaient l'éradication locale de la nuisance.

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

Surveiller : pourquoi et comment ?

La surveillance des EEE est utilisée à des fins préventives, en vue de limiter leurs effets sur la diversité biologique, de limiter le coût des actions et de suivre et de comprendre les phénomènes liés aux invasions biologiques par des inventaires et des suivis. Elle comprend deux types d’action : (i) La surveillance réglementaire, qui liste, sur des arrêtés ou des règlements, des espèces sur un territoire donné dans un but préventif et de police de la nature. Les règlements d’exécution européens sur les EEE listent des espèces préoccupantes pour l’UE (cf.

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

Communication et participation, fers de lance de la régulation

L’Écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii) (ERL) a été identifiée en juillet 2007 au sein du PNR de la Brenne (Indre). Afin de contrôler au mieux l’invasion de cette espèce et de limiter les dégâts occasionnés (destruction des berges, impacts sur les alevins, les insectes aquatiques, les amphibiens, etc.) au niveau du territoire du PNR, différents prototypes de piégeage ont été testés en 2008.

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

Vers un Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes

Dans la continuité de la coordination menée par le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à travers le Groupe de travail national « Invasions biologiques en milieux aquatiques » (GT IBMA), l’AFB et l’UICN entament une coopération pour déployer un nouveau Centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes, sur tous les types de milieux (aquatiques, mais aussi terrestres et marins), en métropole comme en Outre-mer.

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

La recherche, indispensable à la gestion

Bien que les premières études remontent à Darwin, ce sont les 15 dernières années qui ont vu un accroissement significatif de la production scientifique parallèlement à l’accroissement des invasions et des inquiétudes des acteurs des territoires concernés. La gestion des EEE a donc pu bénéficier de la recherche scientifique et ce, sur différents aspects.

PRÉVENTION

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

Espèces exotiques envahissantes, de quoi parle-t-on ?

Dans son livre Biological invasion paru en 1996 et qui a fait date sur ce sujet, le botaniste Mark Williamson indique : « une invasion biologique survient quand un organisme vivant, quel qu’il soit, arrive quelque part hors de son aire de répartition initiale. » Cette définition, que l’on peut qualifier de neutre, se contente d’enregistrer un fait, un déplacement géographique, sans prendre en compte ni la dynamique démographique de cet organisme, ni ses conséquences.

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

Vulnérabilité des territoires insulaires

Plus de 80 % de la biodiversité française se trouve en Outre-mer. Onze des 13 collectivités d’Outre-mer sont dans cinq des 35 points chauds de biodiversité mondiale. Ces deux faits expriment à eux seuls le concentré de biodiversité hébergé dans ces territoires et notre responsabilité collective pour la conservation et la gestion durable d’un patrimoine naturel exceptionnel.

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

Une liste des espèces préoccupantes

Le règlement européen n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE) (bit. ly/2Jlx0xc) dresse la liste des EEE préoccupantes pour l’Union européenne (UE). Les États membres sont tenus d’effectuer des actions de prévention, surveillance, éradication, confinement et contrôle à l’égard de ces espèces.

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

Comment faire le lien entre gestionnaire et recherche appliquée ?

UNE MACHINE SUR-MESURE, C'EST VRAIMENT RAISONNABLE ?

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Réutiliser les produits de gestion sur des espaces naturels

La RNN des étangs du Romelaëre est composée pour moitié d'étangs issus de l'extraction de la tourbe. Des digues ont été recréées pour lutter contre l'érosion avec deux rangées de pieux de chêne entre lesquels le gestionnaire met des branches de saules ou des branchages et des végétaux issus de la fauche des roselières et mégaphorbiaies.

La RNN des étangs du Romelaëre est composée pour moitié d'étangs issus de l'extraction de la tourbe. Des digues ont été recréées pour lutter contre l'érosion avec deux rangées de pieux de chêne entre lesquels le gestionnaire met des branches de saules ou des branchages et des végétaux issus de la fauche des roselières et mégaphorbiaies.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Espèces invasives : valoriser ou détruire ?

Les premières observations de l'écrevisse de Louisiane sur le lac de Grand- Lieu (Loire-Atlantique) ont été faites en 1999, et la population n’a cessé d’augmenter depuis, jusqu’à un pic en 2006 (plusieurs tonnes récoltées) entraînant de nombreuses modifications du milieu. L'invasion a pu être stabilisée à partir de 2007, au moment de l'autorisation de pêche et de vente par les pêcheurs locaux.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Planifier mais rester souple

En Auvergne-Rhône-Alpes, cette préoccupation n’a cessé de se structurer, apportant son lot d’idées nouvelles, incitant parfois à l’amélioration des technologies en collaboration avec des entreprises. De nouvelles dynamiques sont ainsi générées et l’effort permanent d’anticipation des Conservatoires d'espaces naturels y est pour quelque chose. L’expérience montre toutefois que la planification ne peut être maximale, l’opportunisme reste important.

L’ÉTÉ PROPICE À LA PROGRAMMATION

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

S'associer pour valoriser

Trouver des synergies, c'est le but des appels à manifestation d'intérêt. En lançant Dynamic Bois 2015, l'Ademe voulait encourager des projets allant dans le sens du développement durable autour de la biomasse. Le projet monté par Agriopale, une entreprise du Pas-de-Calais, a le mérite d'être pensé à l'échelle du territoire, en prenant en compte les intérêts de chacun des partenaires. Du côté économique, Agriopale cherchait à diversifier et sécuriser ses sources d'approvisionnement, à mobiliser des ressources ligneuses non exploitées.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

S'insérer dans une filière deux exemples

MARAIS DE L'ANGLADE, VALORISATION DE LA BOURDAINE

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Coopérer avec les agriculteurs, s’intéresser à leurs besoins

Malgré les diagnostics, les conseils de gestion, l'animation foncière et les Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), il est difficile d'inverser la tendance : les prairies naturelles inondables continuent à disparaître en parallèle d’une régression conséquente de l’élevage herbager.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Avant-propos

En écrivant la maxime « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », Lavoisier, paraphrasant Anaxagore, ne pensait sans doute pas à la question du devenir des produits de la gestion des milieux naturels ! Que faire de la matière produite par les opérations d'entretien ou de restauration ? Dans la nature, il n’y a que des cycles, tout déchet est une matière première. La notion moderne d’économie circulaire ne fait que nous le rappeler.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Intérêts de la fauche exportatrice

POURQUOI FAUCHER ?

La fauche est un outil de restauration ou de gestion à privilégier pour de nombreux milieux dont la pauvreté des sols conditionne la diversité et la richesse des communautés et des espèces végétales. Elle peut être utilisée seule, ou en complément d’autres actions (débroussaillage, étrépage ou pâturage extensif par exemple), selon la nature ou l’état de ces milieux.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Frantz Veillé technicien forestier Littoral Flandre Artois, ONF : « Avec le Conservatoire botanique, je travaille depuis quinze ans à ces questions de fauchage sur les prairies humides. Mon conseil, c'est de voir ces travaux comme évolutifs. Pendant deux ou trois ans, on utilise des engins mécaniques type ensileuse (ci-dessus Tarr-up) pour restaurer la structure herbacée prairiale. Mais ce n'est qu'une étape. Nous passons par la suite avec une barre de coupe pour valoriser les produits en foin et prendre en considération les enjeux faune (entomofaune, batracofaune…) ».

Partager, concilier, motiver

BDN est conçue pour les non spécialistes autant que pour les plus experts des membres des six réseaux naturalistes de l’ONF. Le défi a été de mettre à disposition une solution à géométrie variable qui doit satisfaire des types d’utilisateurs variés. La technologie est assez ancienne mais elle supporte bien l'accroissement important du nombre de données stockées ainsi que la multiplication des besoins en protocoles. Les formulaires de saisie sont paramétrables, permettant de répondre à de nouveaux besoins.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

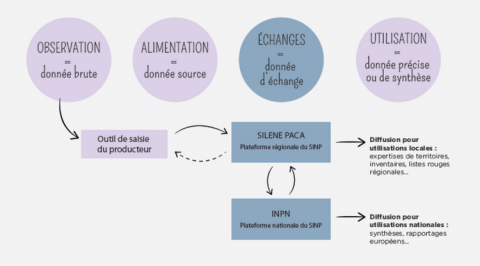

Une plateforme régionale : comment ça marche ?

Outil à la fois au service de la connaissance et de la conservation, Silene PACA a vite révélé son large potentiel. Dans une région à la biodiversité exceptionnelle, soumise à une très forte pression d’aménagement, les besoins et usages en sont multiples. Silene facilite un premier niveau d'expertise directe, qui permet, par exemple, d’alerter sur la présence d'espèce protégée ou d’obtenir des données pour l’application des politiques publiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Intégrer les données de réseaux amateurs

Le réseau Tela Botanica regroupe un panel important de botanistes de tous les niveaux qui fournissent des données dans le cadre de programmes de science participative et de relevés de terrain individuels. La question de la confiance que l’on peut accorder à ces données est au coeur des préoccupations de ceux qui les utilisent pour leurs travaux de recherche ou d'inventaires floristiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Données sensibles, naturalistes prudents ?

Le cas des données sensibles, reconnu par le droit relatif à l’information environnementale, est défini dans le protocole du SINP* : il s'agit des données qui ne doivent pas être largement diffusées pour éviter de porter atteinte aux éléments qu'elles concernent. En suivant les travaux internationaux du GBIF et en s'appuyant sur une large consultation, un groupe de travail partenarial, coordonné par le MNHN, a proposé des critères qui doivent être réunis pour définir une espèce comme potentiellement sensible :

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Une équation gagnante

L'accélération du partage de la connaissance environnementale a soulevé dans nos réseaux des inquiétudes de trois ordres :

• Est-ce que le partage généralisé de l’information ne va pas nuire à sa qualité par une perte de la maîtrise des flux (doublons, pertes de données, mélange de données fiables et peu fiables, vérifiées par un spécialiste et non vérifiées, référentiels non unifiés) ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Confiance et respect des besoins

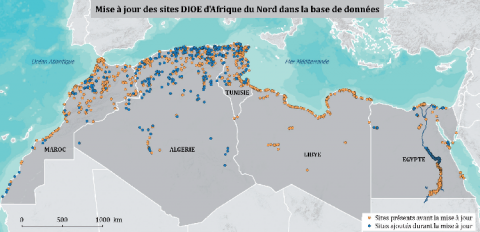

Le Réseau oiseaux d'eau Méditerranée (ROEM)1, créé en 2012, vise à renforcer la qualité des données des dénombrements internationaux des oiseaux d’eau dans la région méditerranéenne, coordonnés par Wetlands International (WI). Ce réseau couvre les cinq pays d’Afrique du Nord, où il cherche à relancer des échanges un peu distendus avec WI. Comment avons-nous réussi à recréer la confiance nécessaire au partage des données ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Des interdisciplinarités à renforcer

Depuis quelques années, le législateur n’a cessé de renforcer la place des collectivités territoriales sur les questions de biodiversité. L’enjeu stratégique des données et des bases de données en fait partie. L’élaboration d’indicateurs et de cartes sont donc clés. L’amélioration de la prise en compte de ces outils d’aide à la décision questionne autant l’élu que l’agent administratif ou technique. L’inflation récente des textes a amené un flou sémantique sur la « donnée » et les politiques de mise à disposition.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La question des données sans question

Il est rare, dans les faits, que la récolte des données soit motivée par une question scientifique précise. En revanche, on imagine souvent qu’une question intéressante sera un jour posée et que les données que l’on récolte aujourd’hui seront alors nécessaires pour y répondre. Comparer, relier, analyser, interpréter, mesurer, comprendre. Ce ne sera possible que si les données sont accompagnées d'une intention et d'une attention. Une donnée seule n'est rien.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Le dossier lu par... Laurent Marseault

QUE SERIONS-NOUS SANS LES DONNÉES NATURALISTES ?

Préserver la biodiversité, la nature et sa somptueuse beauté, quel objectif plus légitime et plus fédérateur ? Voilà bien là de quoi transcender les logiques de structures, de quoi inciter les naturalistes à coopérer face à ce défi superbe et brûlant. Il en va même possiblement de notre propre survie si nous considérons que nous sommes inter-dépendants de ce somptueux ballet d’espèces et d’espaces.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Donner ses données

Présence et effectif d'une espèce animale ou végétale dans un espace, date de passage d'un oiseau en migration sur un territoire, période de fauche d'une prairie, niveaux d'un plan d'eau en fonction de la période de l'année... La connaissance et le suivi des milieux naturels mobilisent depuis fort longtemps une galaxie d'informations très diverses et importantes en quantité, produites par une communauté étendue qui va du naturaliste amateur jusqu'au scientifique.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La mise à disposition, une obligation pour les services publics

En 2015-2016, les lois Valter puis Lemaire ont révolutionné les obligations des services publics en matière d’accès et de réutilisation des données publiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Nuisibles ? Pas pour tous !

Outre leur intérêt intrinsèque pour la biodiversité et les nombreux services écologiques qu’ils rendent à l’Homme (pollinisation, contrôle des ravageurs, etc.), les insectes sont une nourriture de choix pour 60 % des oiseaux qui peuplent la planète. Les passereaux, en particulier, par leur petite taille et le comportement nidicole de leurs oisillons (entièrement dépendants des parents pour leur alimentation) ont besoin de proies riches en protéines et faciles à digérer pour assurer la croissance des petits.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

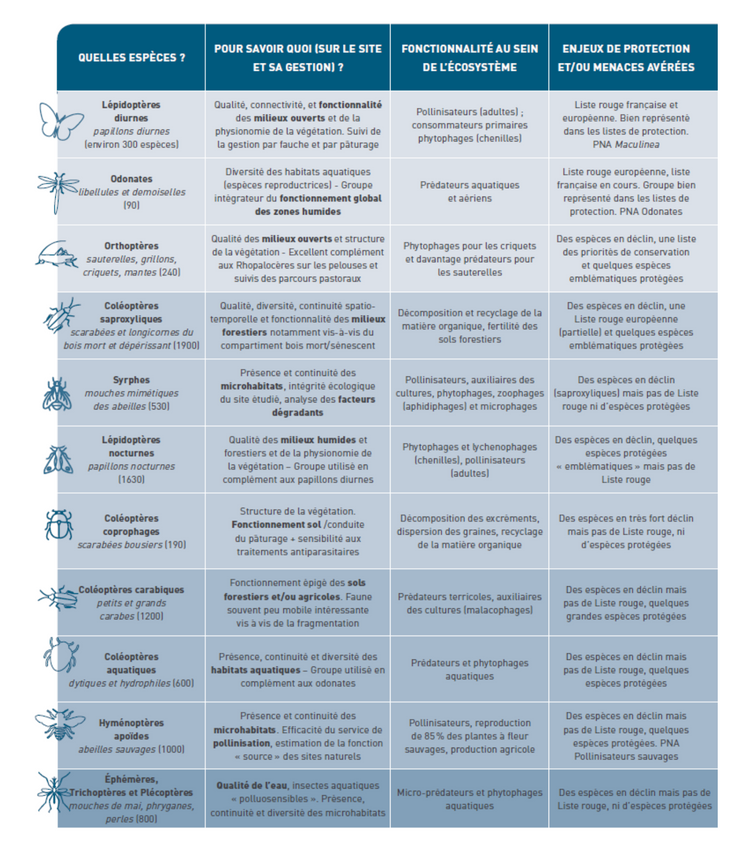

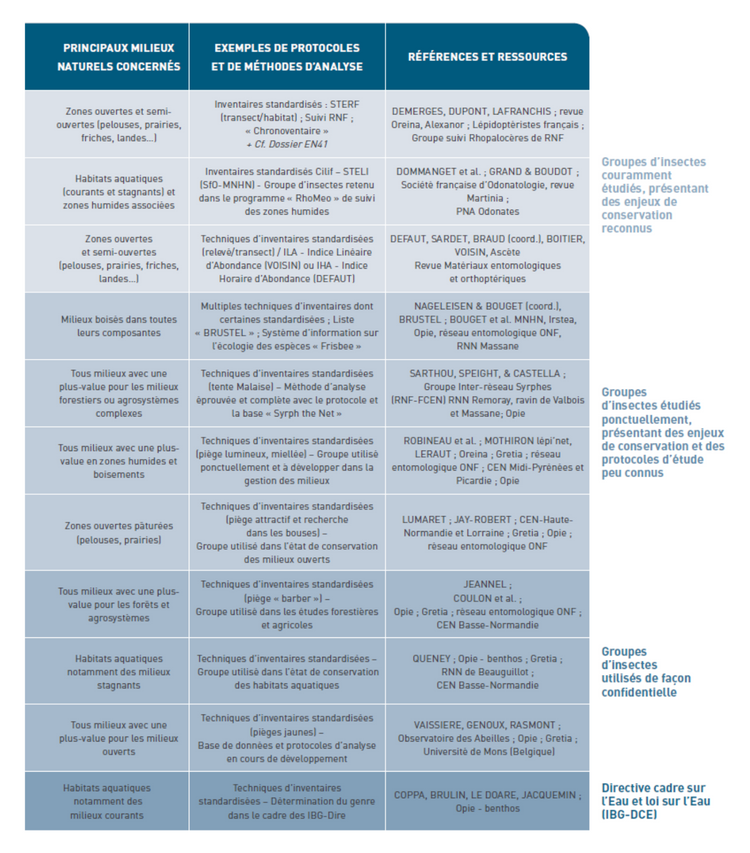

Les communautés d’insectes : une information originale sur l’état des milieux pour le gestionnaire

Les insectes, prédominants au sein du monde animal en espèces (plus de 75 %) et en biomasse, sont les agents de nombreux processus du fonctionnement des écosystèmes. Si l’étude des végétations et des vertébrés demeure « l’entrée en matière » incontournable des plans de gestion, l’amélioration des connaissances concernant les plus petits des animaux reste trop souvent au rayon des voeux pieux.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

De l’importance des connaissances

Améliorer la connaissance du patrimoine naturel et la compréhension des relations fonctionnelles qui régissent les compartiments du vivant, c’est un des objectifs importants du Parc amazonien de Guyane (PAG). Depuis 2010, plusieurs projets sont menés en parallèle pour y répondre concernant les insectes. « On s’empare du sujet pour de la connaissance pure depuis relativement peu de temps, affirme Raphaëlle Rinaldo, qui coordonne les programmes scientifiques du Parc.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Éloge de la collaboration gestionnaire/entomologiste

Aujourd’hui, la tâche du gestionnaire d’espaces naturels s’est considérablement compliquée. Il est confronté à la nécessité de prendre en compte de nombreux paramètres inhérents au caractère complexe du vivant. Les connaissances progressant, face aux différents enjeux de gestion, il est conduit à faire des choix basés sur une démarche multi-critères.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Génie écologique Des outils au service d’une approche globale de la gestion des espaces naturels

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Vers une guerre des abeilles ?

D’un côté, l’abeille mellifère (ou domestique), Apis mellifera, est « l’abeille » bien connue du grand public dont les colonies populeuses produisent miel et autres produits de la ruche. C’est une espèce indigène en Europe avec laquelle faune et flore ont coévolué depuis des millions d’années (Ruttner 1987, Danforth et al. 2012). De l’autre, plus de 900 espèces d’abeilles (Hymenoptera : Apiformes) dites ‘sauvages’ qui regroupent andrènes, bourdons, halictes, mégachiles et autres xylocopes (913 espèces exactement d’après Leonhardt et al. 2013).

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Ces raisons qui font qu’on s’occupe si mal des petites bêtes

Malgré leur omniprésence, beaucoup d’espèces sont rares. Cette rareté peut avoir pour origine le manque d’habitat ou de micro-habitat. Dans ce cas, on peut espérer conserver l’espèce en maintenant, voire en développant, son habitat. Cela peut parfois nécessiter beaucoup de temps (création de grosses cavités dans les arbres), et n’être efficace que si l’espèce s’est maintenue à proximité pour recoloniser l’habitat.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Le dossier lu par... Pierre Jay-Robert

Et vous, quels sont vos premiers souvenirs entomologiques ? Est-ce ce jason, majestueux et charitable, qui prit un peu de repos sur votre épaule après vous avoir égaré dans le maquis ? Le phasme au balancement hypnotique ? Ou bien cette guêpe, enivrée de sirop, qui vous piqua au coin des lèvres et vous envoya, petit Elephant Man, être la risée du collège ?

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Regarder plus petit pour aller plus loin…

Mises à part quelques espèces « jolies » ou « utiles » à l’Homme, les insectes ont mauvaise presse dans l’imaginaire collectif. Pourtant, ils sont synonymes de biodiversité et les professionnels de l’environnement connaissent leur importance. Pollinisateurs, proies, décomposeurs… des rôles-clés du fonctionnement de la nature. Du sol à la canopée, sept animaux sur dix sont des insectes. Omniprésents, prépondérants, incontournables… tant de superlatifs pour qualifier leur masse et leurs actions.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Les espaces naturels mobilisent peu les fonds européens... Un risque !

Mobiliser des financements européens pour ses projets locaux suppose d’évoquer les multiples difficultés auxquelles le gestionnaire d’espace naturel doit faire face. Il est fondamental, dans cette phase de changement de programmation budgétaire européenne (2014-2020), de voir comment les espaces naturels de France se comportent dans cette compétition ; afin, peut-être, de changer de regard sur cette question.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« En Bourgogne, les services de l’État ont choisi de financer des projets hors zone Natura 2000 »

Comment le Parc naturel régional du Morvan a-t-il pu mobiliser des mesures agri-environnementales (MAET) ailleurs que sur les zones Natura 2000 de son territoire ?

En Bourgogne, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a souhaité élargir les secteurs d’affectation des fonds pour accompagner des projets territorialisés. La décision a été prise à l’issue d’un processus de concertation. La politique de développement rural s’est alors vue largement dotée de crédits structurels européens Feader.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Vers un seul réseau de gestionnaires européens pour la nature

Au fil des ans, les gestionnaires français d’espaces naturels se sont impliqués dans deux réseaux européens proches mais complémentaires : Europarc (1) et Eurosite (2). Chacun a sa culture, son histoire.

Europarc, qui regroupe un plus grand nombre de membres, est notamment connu pour le portage de la « charte européenne du Tourisme durable ».

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« Une mission dédiée à l’ingénierie financière et la création d’un guichet unique : demande de subventions »

La communauté de communes Vallée de l’Hérault a, très tôt, mis en place une stratégie lui permettant de tirer le meilleur des programmes européens. Elle a ainsi initié une cellule tournée vers la recherche de financements.

Une mission, dédiée à l’ingénierie financière au sein de ses services, réalise les demandes de subventions.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« Une cellule Europe nous permet de construire et conduire les projets »

Afin de mobiliser les fonds européens, l’ONF Rhône-Alpes a constitué une « cellule Europe » au début des années 2000. Formée de personnels spécialisés, cette équipe assure une veille en s’enquérant des différents programmes existants, des budgets, des contenus éligibles… Ses agents sont ensuite à même d’intervenir sur le contenu des programmes retenus.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« Une personne de l’équipe administrative est spécialisée Europe »

Durant les dix dernières années le Cen Rhône-Alpes a travaillé sur cinq projets Life Nature. Pourquoi une telle fidélité à ce type de projets réputés compliqués à monter et lourds à gérer ? Nos multiples partenariats techniques et territoriaux nous positionnent au centre du jeu des acteurs capables de porter de tels projets, et nos expériences antérieures des Life nationaux (Loire, tourbières, pelouses sèches…) apportent un savoir-faire précieux.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Héritage sans frontière, la nature justifie l’existence d'une politique européenne

En matière d’environnement, l’Union européenne joue un rôle fondamental depuis de nombreuses années et son implication est généralement bien perçue par les citoyens. Cependant, le rapport entre l’Europe, ses États membres et les collectivités territoriales est un sujet complexe. Un sujet que ce dossier devrait éclaircir.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Un métier (nouveau) pour booster les performances de son organisation

Naviguer en « eaux européennes » nécessite de maîtriser des savoirs spécifiques. Depuis quelques mois, le référentiel métier de Réserves naturelles de France décortique donc cette mission. Il nous offre quelques repères sur ses contenus et les compétences qu’il convient de déployer pour être à la hauteur d’un tel poste.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Le droit européen pour protéger la qualité de l’eau ?

La Bretagne représente 6 % de la surface agricole utile en France. Cinq millions de porcs charcutiers, 600 000 truies, vingt millions de poules pondeuses, 700 000 vaches laitières… s’y concentrent.

Ce choix de développement intensif (lié à un remembrement destructeur des bocages, talus, méandres et chevelus des rivières, un drainage de zones humides) a provoqué l’érosion des sols et la dégradation de la qualité de l’eau, des sources à la mer.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Les évaluations d’incidences

De prime abord, le droit européen est un peu loin des préoccupations des gestionnaires. Il a pourtant des répercussions très concrètes sur leur quotidien, en témoigne un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui opposa, le 4 mars 2010, la Commission européenne à la France (1).

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

L’atlas des paysages

Déclinaison concrète et directe de la convention européenne du Paysage, les atlas du paysage sont mis en place par la très grande majorité des régions. La convention de Florence, comme on l’appelle aussi, a été adoptée en 2000 et ratifiée par la France en 2006. Dans notre pays, le paysage est encore perçu comme « subjectif », néanmoins l’Europe a permis de renforcer sa prise en compte dans les politiques publiques. Ainsi, par exemple, les atlas du paysage permettent l’identification et la qualification du paysage.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

L’intégration : la nouvelle tendance européenne ?

Depuis deux ans, l’Unité Life pousse les porteurs de projets à présenter des projets « intégrés », c’est-à-dire des projets ambitieux, de durée et de budget importants, qui visent à réunir plusieurs financements européens pour un même objectif afin d’améliorer l’efficacité, la cohérence et la pérennité des actions contribuant à cet objectif.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Plus de lisibilité pour l’avenir

Les milieux forestiers sont fortement représentés dans le réseau français Natura 2000. D’emblée, quelques chiffres permettent de mesurer la portée de ces dires. On retiendra ainsi que 10 % du réseau Natura 2000 est constitué d’espaces forestiers ; que plus de 2 500 communes, soit autant de maires, sont amenées à faire vivre les 620 000 ha de forêts communales de ce réseau ; que ces espaces représentent 23 % de la forêt communale française. Le cadre est posé. L’enjeu est d’importance…

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Copie non conforme

Natura 2000 est une façon novatrice d’aborder la conservation de la nature, que nous considérons comme très positive. Mais la jeunesse de cette procédure fait que tout n’est pas encore calé. Pour notre part, nous avons rencontré des difficultés d’ordre administratif. Les obstacles les plus importants ont été relatifs au financement des interventions : comment faire coïncider les actions prévues au Docob et les cadres réglementaires actuels qui fixent la liste des mesures éligibles au contrat Natura 2000 ?

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

L’emploi rural écologique a de l’avenir

Nul doute : les contrats Natura 2000 représentent un atout important pour les territoires ruraux. L’expérience menée en région Rhône-Alpes ne contredira pas ces dires. Ainsi, au cours de l’année 2005 et dans le cadre du programme Life Nature et Territoires, trois organismes (l’Office national des forêts, l’Union régionale des communes forestières de Rhône-Alpes et la Diren) ont uni leurs forces pour développer un appui auprès des communes forestières et dynamiser l’utilisation de l’outil contrat Natura 2000 dans les forêts publiques.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

« Un atout ? Mon âge »

Ce qui intrigue quand on connaît votre fonction, c’est votre statut de consultant. Vous n’êtes pas salarié de la Communauté de communes. Il n’y a pas de lien de subordination entre la collectivité locale et vous. Quelle différence cela fait-il ?

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

« Je suis géographe »

En général, le chargé de mission Natura 2000 possède un profil d’écologue. Ce n’est pas le cas en Seine-Saint-Denis. En effet, le site est assez particulier. Tout d’abord, il s’inscrit dans un environnement urbain où la densité de la population approche les 6 000 habitants au km2. Ceci explique que nous connaissions une très forte fréquentation. La Zone de protection spéciale (ZPS) accueille plus de deux millions de visiteurs par an. En outre, il s’agit d’un site constitué de quatorze parcs : un réseau d’espaces en grande partie renaturalisés et des forêts.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Levez les yeux du guidon

Bird’s eye view disent les Anglo-Saxons ; « Lever les yeux du guidon » répondent les Français ; le constat est le même : la dimension européenne du réseau Natura 2000 permet d’acquérir une vision de la défense de la biodiversité plus globale, plus ouverte, et donc porteuse de sens.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007