On a fait bouger les MAET

L’arrivée du Plan de développement rural hexagonal (PDRH, qui définit les modalités de mise en œuvre des fonds Feader) 2007-2013 et de son fonctionnement en « engagements unitaires » permettant la construction des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET), a rendu inéligibles à la contractualisation plus des deux tiers de la surface exploitée sur les marais.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

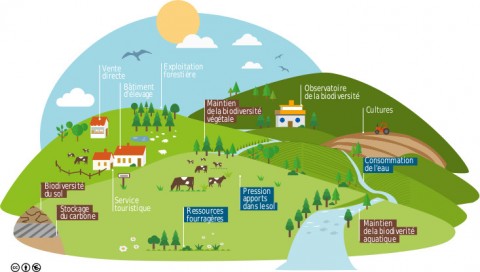

Des contrats pour préserver la biodiversité grâce aux activités agro-pastorales

Déboiser, épierrer, débroussailler, capter l’eau de pluie, mettre en culture les meilleures terres... c'est l'Homme, qui, de la préhistoire à nos jours, a façonné le paysage des Causses méridionaux. Or, ces activités connaissent depuis quelques décennies des bouleversements économiques qui fragilisent les exploitations agricoles et ont amené les agriculteurs à changer progressivement leurs pratiques agro-pastorales.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Un pacte pastoral pour un patrimoine commun

Négocier le droit. Non, il n’y a pas là d’incompatibilité. C'est même le moyen de parvenir localement à des objectifs qui échappent au droit « d'en haut ». En faisant participer les acteurs territoriaux à la décision, on peut orienter les actions collectives et les normes dans les comportements individuels, tout en respectant le droit national ; on parle de « droit négocié »*.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

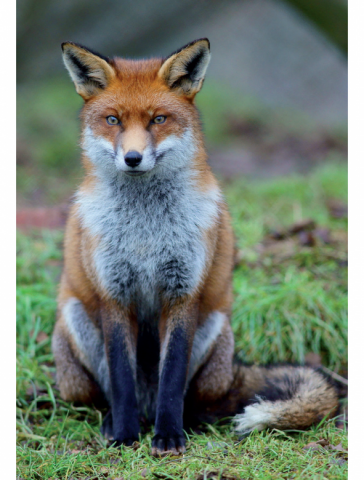

Vivre de la nature et la faire vivre avec son troupeau

Est-ce que les éleveurs avec qui vous travaillez se préoccupent de la nature et des enjeux environnementaux ?

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Le dossier lu par... Thierry Lecomte

À l'heure où les projets de loi et d'Agence de la biodiversité font florès, il est grand temps de songer aux milieux ouverts, lesquels, de la plaine à la montagne, des situations les plus humides aux plus sèches, abritent des milliers d’espèces – banales ou patrimoniales – mais qui déterminent des écosystèmes originaux tant par les paysages produits que par les fonctionnalités associées.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Relever le défi d'une nature vivante

À QUOI SERVENT SELON VOUS LES ESPACES PROTÉGÉS ET LES GESTIONNAIRES QUI Y TRAVAILLENT ?

Espaces naturels n°54 - avril 2016

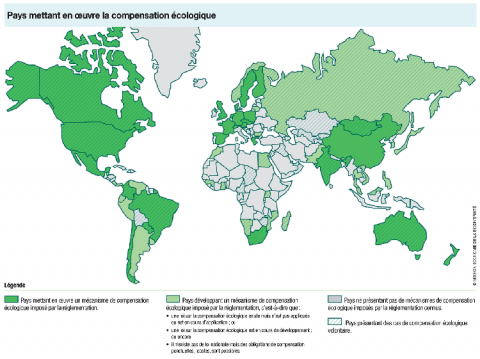

Compensation écologique, une maturité hétérogène

Équivalence écologique, durée des mesures compensatoires, suivi et contrôle, compensation par l’offre... Ces termes ne représentent qu’une partie des débats scientifiques et éthiques liés à la compensation écologique, en France comme dans le monde. Ces éléments ont été réfléchis par CDC Biodiversité dans le cadre de la Mission économie de la biodiversité de la Caisse des dépôts dans une étude portant sur onze pays, comparés au cadre français.

DES FONDAMENTAUX PARTAGÉS

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Jean-Paul Crampe

La montagne est son domaine. JeanPaul Crampe a beau être à la retraite depuis quelques mois, il retourne quasiment chaque jour sur le terrain. Il est entré au Parc il y a plus de quarante ans et signe une carrière marquée par le goût d'en savoir plus et de transmettre les connaissances.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Intendance du territoire

Il est utile de revenir sur la traduction du concept de land stewardship (cf. Espaces naturels n°44, p.12), souvent utilisé aux États-Unis pour qualifier des pratiques de gestion de l’environnement. Le concept est mal identifié en Europe et l’expression française est héritée du québécois.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Concrétiser l'Agence

La création de de l’Agence française pour la biodiversité, l’AFB, sera une des concrétisations majeures et tangibles du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

La mission que m’a confiée Ségolène Royal est de parvenir à une adoption définitive du projet de loi au plus vite. L’année 2016 est donc celle de l’aboutissement, avec pour perspective une entrée en service de l’AFB dès 2017.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Pour lutter, il faut personnaliser

La croissance des jeunes animaux est une des clés de réussite en élevage. C’est aussi bien le cas pour les animaux élevés pour leur viande que pour les femelles laitières. Leur stature au moment de la première mise-bas conditionne leur carrière de productrice. Or, le principal effet du parasitisme sur les jeunes ruminants est de pénaliser leur croissance.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Réconcilier ressource fourragère et biodiversité ? Un casse-tête !

Au XVIIIe siècle, les troupeaux étaient la principale richesse des villages ; ils sont aujourd’hui quasiment disparu des paysages du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée. Les arguments en faveur de la réintroduction de l'activité pastorale sont nombreux : maintien des milieux ouverts, protection contre l'incendie, maintien des mosaïques paysagères.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Mangez équilibré, mangez biodiversité

Un sentiment encore très répandu est que biodiversité et valeur fourragère s’opposent fortement. Les uns déplorent la faible production des prairies à forte biodiversité et estiment que les politiques publiques environnementales les poussent à ne pas intensifier. Les autres regrettent la banalisation écologique des prairies faisant l’objet d’une forte intensification en vue d’accroître le rendement.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Les conseils scientifiques, une spécialité française

UNE MODALITÉ D’INTERFACE QUI S’EST IMPOSÉE EN FRANCE

Espaces naturels n°54 - avril 2016

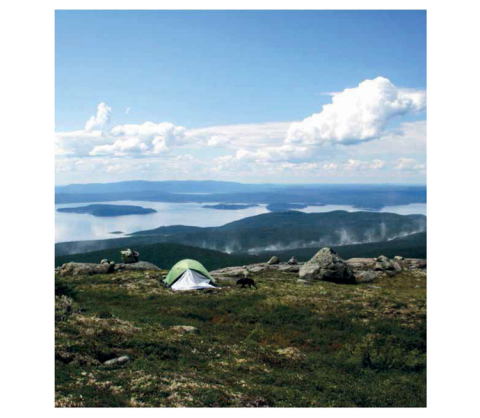

Un séjour pour renouer avec notre milieu naturel

Le but premier de nos sorties consiste à faire revivre un lien avec la nature, pas toujours très présent dans nos quotidiens de plus en plus urbains. Structure spécialisée dans l'écotourisme depuis 2008, Oxalys Randonnées invite le grand public à la découverte des milieux naturels en moyenne et haute montagne. Cela consiste dans un premier temps à renouer avec des choses simples : réapprendre à marcher dans une bonne position afin de bien gérer son effort, écouter, regarder, sentir.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Connaître les risques, organiser la prévention

Le risque de zoonoses (maladies transmissibles de l’animal à l’homme) existe pour toute activité au contact d’animaux ou de leur environnement, qu’elle s’effectue en milieu naturel ou avec des animaux en captivité. Elles sont nombreuses puisqu'à ce jour on recense plus de huit cents agents responsables de zoonoses. Un chiffre qui pourrait être sous-estimé car certaines pathologies peuvent être asymptomatiques ou présenter un tableau clinique peu spécifique (syndrome grippal, manifestations cutanées bénignes, etc.).

Espaces naturels n°54 - avril 2016

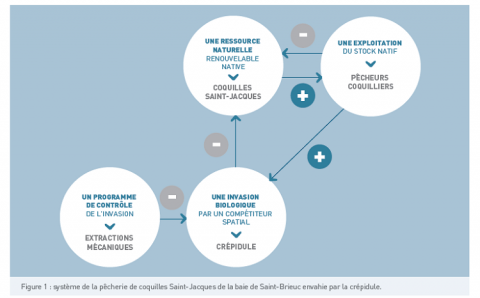

L’économie au service de la gestion des invasions biologiques

Les invasions biologiques (i.e. les espèces exotiques envahissantes) génèrent souvent des atteintes à l’environnement et aux activités économiques en réduisant les services écosystémiques et l’utilisation efficace des ressources. Ici, la science économique permet d’évaluer les dommages infligés aux sociétés par ces espèces et de mesurer l’efficacité des mesures de gestion possibles.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Du nouveau dans les auditions

Dans le cadre des enquêtes de police qu'ils conduisent, les inspecteurs de l'environnement se sont vus attribuer des pouvoirs d'audition par le législateur consacrant la possibilité de recueillir les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des informations utiles aux enquêteurs. Les auditions qu'ils mènent s'inscrivent dans un cadre précis, caractérisé par l'assentiment librement consenti de la personne à entendre.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Réussir une enquête sociologique, c’est...

Le regard que nous portons sur un paysage qui nous est familier est le produit d’une construction mentale où la mémoire collective du lieu agit sur nos sensations. Pour un gestionnaire, valoriser un paysage agraire remarquable, c’est donner la possibilité à celui qui le découvre pour la première fois d’accéder à cette mémoire. Avant de la restituer au visiteur, il faut la collecter. On peut procéder pour cela au recueil d'informations verbales, mais cela pose des questions d’ordre méthodologique.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Accepter un espace public redessiné

Tolérer les herbes aux pieds des murs, désacraliser le trottoir, s’approprier l’espace public, etc. Quelle meilleure approche que le street art pour changer les perspectives de nos rues ? En effet, par habitude, l’herbe a perdu sa place dans l’espace urbain. Elle y est devenue une « mauvaise herbe » indésirable voire un signe de saleté. Ce qui est une difficulté quand on a pour objectif de limiter l'usage des pesticides – pour, en l'occurrence, prévenir les risques de transfert de contaminants vers les zones humides littorales.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Mettre en valeur le travail des éleveurs

Écologues et éleveurs ont tous les deux besoin que l'activité pastorale soit pérenne. C'est la philosophie de Stéphane Hippolyte, qui anime Pasto'Loire, pour le CEN Centre-Val de Loire. « Ces éleveurs ont déjà fait le choix de sortir des circuits classiques de la grande distribution. Ils élaborent des circuits courts et transforment eux-mêmes leurs produits. Ils s'en sortent bien par le bouche à oreille.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Technicien agri-environnement : le pilier de la collaboration

Le technicien (ou chargé de mission) agri-environnement a toute sa place dans un espace protégé. Ce sont en effet les agriculteurs qui sont les principaux gestionnaires de l’espace ; selon les enjeux et le type d’agriculture pratiqué, ils sont des acteurs incontournables.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

La biodiversité, un service pour les éleveurs

Les éleveurs qui font leurs fromages eux-mêmes connaissent bien l'influence des plantes sur le lait produit. «Les éleveurs qui vont au Salon de l'agriculture participer au concours de Beaufort savent très bien quel fromage choisir. Un dont le lait vient de zones spéciales, où la végétation est très diverse, pas trop humide, en général à une altitude intermédiaire » raconte Bruno Martin, chercheur à l'Inra de Clermont-Ferrand. L'exploration de ce savoir-faire empirique est en cours dans les laboratoires.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Outrages, menaces, violences : savoir réagir

La très grande majorité des affaires d’atteintes à agents commissionnés est constituée d’outrages, c’est-à-dire d’insultes, de provocations et de menaces. « Les agents reçoivent l’agressivité adressée au parc, voire à l’État. Ce sont en effet souvent les seuls représentants de la sphère publique présents sur les zones reculées », témoigne Caroline Merle du Parc national du Mercantour. Constat partagé aussi par l’ONCFS : dans certains territoires où le contexte local est tendu, les agents vont servir d’exutoire.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Comment utiliser la télédétection ?

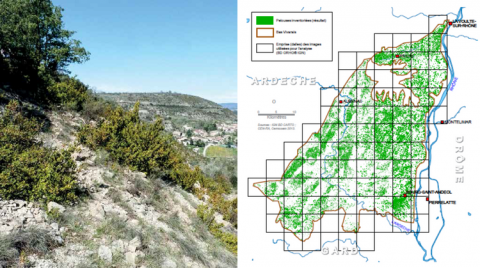

En Rhône-Alpes, la stratégie de préservation des pelouses sèches prévoit l’inventaire de ces milieux. Ils sont généralement réalisés par photo-interprétation puis par vérification sur le terrain.En sud Ardèche, où ces milieux ouverts et secs sont très répandus, la réalisation d’un inventaire par télédétection a été expérimentée en 2013, dans le cadre d’une collaboration entre le Cermosem (Université Joseph Fourier) et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes. Cette démarche était ambitieuse car ces milieux sont très hétérogènes en termes de physionomie de végétation.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Expérimenter un lien à la nature surprenant et original

Tout d’abord éducateur à l’environnement « classique », j’ai arpenté la nature pour faire découvrir les oiseaux, les insectes, les plantes et toute cette diversité qui nous entoure. Plutôt naturaliste, je m’attachais à faire connaître le nom de chaque chose que nous croisions au fil de notre chemin. J’étais persuadé qu’en transmettant des connaissances sur la nature, les personnes que j’accompagnais deviendraient plus respectueuses de leur environnement. Cela paraissait fonctionner, mais surtout avec les personnes déjà sensibilisées.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Aux origines : une vision anthropocentrique de la nature

On a affirmé qu’est née au XIXe siècle une forme de sacralisation de la nature, conduisant à sa protection avec pour conséquence l’exclusion de l’homme des territoires protégés, une logique qui serait propre à la culture occidentale. Pourtant, l’examen des textes, des mouvements, comme des mesures législatives de protection de la nature corrobore difficilement cette théorie : durant tout le XIXe siècle, le poids des raisons utilitaristes est immense et répond toujours à une logique anthropocentrique.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Un développement durable qui vient des communautés locales

La RMBMU a joué son rôle d’accompagnement de la communauté dans le développement d’une vision intégrant le développement durable et responsable. Elle a pour cela organisé en 2009 un forum de mobilisation afin de rassembler les acteurs du développement local et régional autour des enjeux socio-économiques et environnementaux.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Pouvoir comparer des états de conservation

Mettre en oeuvre une démarche d’évaluation de l’état de conservation des habitats est requis dans une diversité de contextes, que ce soit pour répondre à la demande européenne ou dans le cadre des plans de gestion des espaces qui y sont soumis. Dans le cadre de la directive Habitat, les critères d’évaluation font référence à l’aire de répartition naturelle, aux évolutions de la surface de l’habitat, à l’état de conservation des espèces caractéristiques (structure et fonctionnement) et aux pressions.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Rangers du monde : une même famille, des formations variées

Ce qui frappe, quand on interroge les rangers de différents pays sur leur formation, c’est la disparité. C’est en tout cas ce qu’ont pu constater les membres de Gardes nature de France, l’association française affiliée à la fédération internationale des gardes.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Un patrimoine révélé à ses habitants

Pour la première fois en 2014, le patrimoine naturel était affiché officiellement (*) dans le thème des Journées européennes du patrimoine. Au vu du succès de ces journées, il est déjà question que les futures éditions associent nature et culture.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

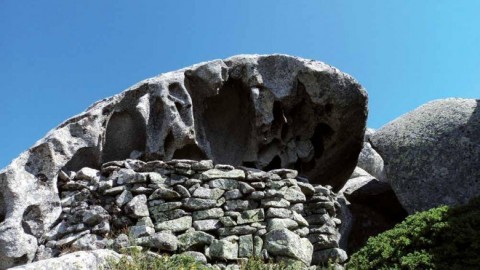

Dévoiler un paysage façonné par l'homme

Le Grand Site de France du massif du Canigó, a décidé de participer pour la première fois en 2014, aux Journées européennes du patrimoine. Le thème « Patrimoine naturel, patrimoine culturel » faisait directement sens pour les paysages, « oeuvre conjuguée de l'homme et de la nature » pour reprendre la définition du paysage donnée par la Convention du patrimoine mondial. L'objectif était de faire connaître les richesses patrimoniales du territoire, plus particulièrement celles cachées par la végétation et ignorées qui concernent le passé minier du massif du Canigó.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Une autre manière de découvrir les lagunes méditerranéennes

Cet évènement offre en effet l’occasion de mettre l’accent sur l’évolution des sites lagunaires et la transformation du littoral méditerranéen français au cours de l'histoire, ainsi que les savoir-faire et les usages associés à ces lagunes qui ont évolué au fil du temps. Les dimensions culturelles, scientifiques, artistiques et environnementales qui composent ces espaces peuvent ainsi y être valorisées. A la source de la première participation il y avait la volonté de faire découvrir aux locaux les trésors achéologiques de Lattes. Un patrimoine culturel au coeur du patrimoine naturel.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Évaluation du patrimoine naturel : où est le problème ?

Les évaluations du plan de gestion se résument la plupart du temps en une analyse de l’avancement des opérations (fait, pas fait, engagé, ...). Il manque tout le volet évaluation des résultats de la gestion et tout particulièrement de l’état de conservation du patrimoine naturel. Or, dans le contexte actuel, rendre des comptes sur les finances publiques, par une évaluation continue des résultats de la gestion va devenir une nécessité.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

S’entraider par-delà l’Atlantique

L’idée d’un jumelage entre sites naturels du Conservatoire du littoral situés de part et d’autre de l’Atlantique est venue en réponse à l’isolement géographique de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon par rapport au réseau de sites du Conservatoire du littoral, et pour appuyer la mise en place d’une gestion de site naturel qui n’existait pas avant l’intervention du Conservatoire du littoral. À ce moment-là, en 2005, le SyMEL (Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche) bénéficiait par contre déjà d’une expérience de gestion de sites de près de 20 ans.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Ces raisons qui font qu’on s’occupe si mal des petites bêtes

Malgré leur omniprésence, beaucoup d’espèces sont rares. Cette rareté peut avoir pour origine le manque d’habitat ou de micro-habitat. Dans ce cas, on peut espérer conserver l’espèce en maintenant, voire en développant, son habitat. Cela peut parfois nécessiter beaucoup de temps (création de grosses cavités dans les arbres), et n’être efficace que si l’espèce s’est maintenue à proximité pour recoloniser l’habitat.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Partager la donnée pour l’analyser

La migration des oiseaux sur le littoral du Pas-de-Calais* a permis de valoriser les millions d’heures d’ornithologues bénévoles passées à suivre la migration sur l’une des zones les plus importantes de France.

La migration des oiseaux sur le littoral du Pas-de-Calais* a permis de valoriser les millions d’heures d’ornithologues bénévoles passées à suivre la migration sur l’une des zones les plus importantes de France.

Frédéric Caloin et Philip Redman, ornithologues

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

L’objectif de non-perte nette

Transformer les écosystèmes, les détruire, tout en conservant la biodiversité ; quelle idée ! Sorti de son contexte, l’objectif politique de « no net loss » est saugrenu. Pourtant, lorsque nous observons l’état actuel de la biosphère, cet objectif fait sens. Voyons plutôt. On estime que plus de 80 % de la surface terrestre ont été modifiés par les activités humaines.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Vers une guerre des abeilles ?

D’un côté, l’abeille mellifère (ou domestique), Apis mellifera, est « l’abeille » bien connue du grand public dont les colonies populeuses produisent miel et autres produits de la ruche. C’est une espèce indigène en Europe avec laquelle faune et flore ont coévolué depuis des millions d’années (Ruttner 1987, Danforth et al. 2012). De l’autre, plus de 900 espèces d’abeilles (Hymenoptera : Apiformes) dites ‘sauvages’ qui regroupent andrènes, bourdons, halictes, mégachiles et autres xylocopes (913 espèces exactement d’après Leonhardt et al. 2013).

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Le dossier lu par... Pierre Jay-Robert

Et vous, quels sont vos premiers souvenirs entomologiques ? Est-ce ce jason, majestueux et charitable, qui prit un peu de repos sur votre épaule après vous avoir égaré dans le maquis ? Le phasme au balancement hypnotique ? Ou bien cette guêpe, enivrée de sirop, qui vous piqua au coin des lèvres et vous envoya, petit Elephant Man, être la risée du collège ?

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Regarder plus petit pour aller plus loin…

Mises à part quelques espèces « jolies » ou « utiles » à l’Homme, les insectes ont mauvaise presse dans l’imaginaire collectif. Pourtant, ils sont synonymes de biodiversité et les professionnels de l’environnement connaissent leur importance. Pollinisateurs, proies, décomposeurs… des rôles-clés du fonctionnement de la nature. Du sol à la canopée, sept animaux sur dix sont des insectes. Omniprésents, prépondérants, incontournables… tant de superlatifs pour qualifier leur masse et leurs actions.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

L'agence est lancée

Ségolène Royal a lancé le chantier de préfiguration de l’Agence française pour la biodiversité le 29 octobre dernier à l’occasion d’une réunion du comité de suivi de la stratégie nationale pour la biodiversité. Elle a désigné trois préfigurateurs : Gilles Boeuf pour le conseil scientifique, Annabelle Jaeger pour le lien avec les collectivités territoriales, et moi-même pour la direction. Elle souhaite voir associer Emmanuel Delannoy et l’Institut Inspire pour les relations entre entreprises et biodiversité.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Nuisibles ? Pas pour tous !

Outre leur intérêt intrinsèque pour la biodiversité et les nombreux services écologiques qu’ils rendent à l’Homme (pollinisation, contrôle des ravageurs, etc.), les insectes sont une nourriture de choix pour 60 % des oiseaux qui peuplent la planète. Les passereaux, en particulier, par leur petite taille et le comportement nidicole de leurs oisillons (entièrement dépendants des parents pour leur alimentation) ont besoin de proies riches en protéines et faciles à digérer pour assurer la croissance des petits.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

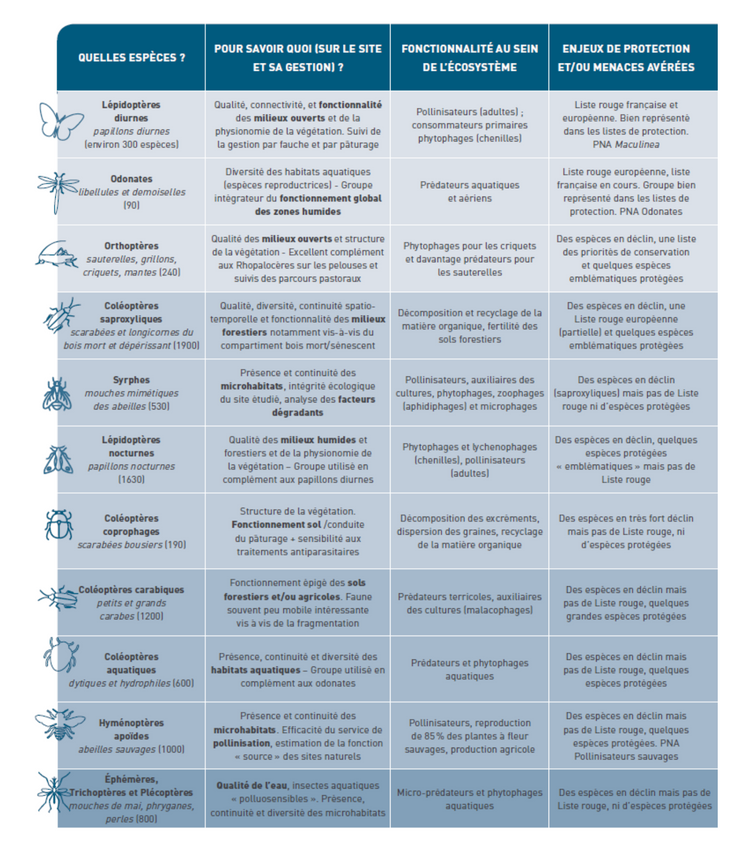

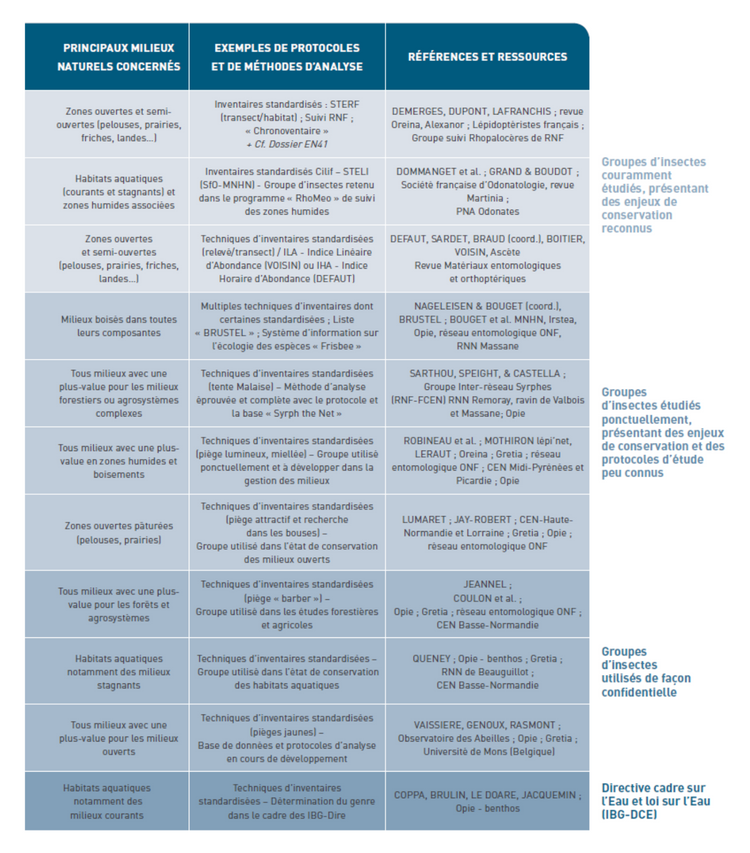

Les communautés d’insectes : une information originale sur l’état des milieux pour le gestionnaire

Les insectes, prédominants au sein du monde animal en espèces (plus de 75 %) et en biomasse, sont les agents de nombreux processus du fonctionnement des écosystèmes. Si l’étude des végétations et des vertébrés demeure « l’entrée en matière » incontournable des plans de gestion, l’amélioration des connaissances concernant les plus petits des animaux reste trop souvent au rayon des voeux pieux.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Génie écologique Des outils au service d’une approche globale de la gestion des espaces naturels

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Éloge de la collaboration gestionnaire/entomologiste

Aujourd’hui, la tâche du gestionnaire d’espaces naturels s’est considérablement compliquée. Il est confronté à la nécessité de prendre en compte de nombreux paramètres inhérents au caractère complexe du vivant. Les connaissances progressant, face aux différents enjeux de gestion, il est conduit à faire des choix basés sur une démarche multi-critères.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

De l’importance des connaissances

Améliorer la connaissance du patrimoine naturel et la compréhension des relations fonctionnelles qui régissent les compartiments du vivant, c’est un des objectifs importants du Parc amazonien de Guyane (PAG). Depuis 2010, plusieurs projets sont menés en parallèle pour y répondre concernant les insectes. « On s’empare du sujet pour de la connaissance pure depuis relativement peu de temps, affirme Raphaëlle Rinaldo, qui coordonne les programmes scientifiques du Parc.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Combien ça coûte ?

Que faut-il intégrer dans le coût d’un suivi ? La première variable à prendre en compte est l’effort d’échantillonnage qui comprend le nombre de sites à inventorier, leur répartition spatiale, le nombre et la fréquence des visites envisagées ainsi que les mesures prévues (nature et nombre de taxons, variables environnementales).

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Protocole mal calé, le petit coup de pouce des biostatisticiens

La pie-grièche écorcheur est une espèce d’intérêt communautaire (1). Pour en estimer l’abondance dans la zone de protection spéciale Forêt, bocage, étangs de Thiérache, une étude est entreprise en 2009. Or, une fois le protocole monté et le travail de collecte effectué, le Parc naturel régional de l’Avesnois (opérateur) s’aperçoit de son inadéquation. Les résultats ne peuvent pas être interprétés.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Ne cédons pas à l’effet de mode

Pour la faune comme pour la flore, les professionnels de la nature reçoivent des invitations de plus en plus nombreuses à participer à des opérations de suivis d’espèces. Effet de mode ou réelle prise de conscience de la puissance de ces dispositifs en matière de conservation ? Je ne parle pas ici des suivis d’individus, ou de protocoles appliqués par des chercheurs avec un objectif très ciblé et pour un temps limité. Je veux parler de ceux visant les populations d’une espèce et qui mobilisent parfois un grand nombre d’observateurs à intervalle régulier. Ces suivis ne sont pas nouveaux.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Suivi, les trois questions préalables

Tout suivi suppose que les informations récoltées soient suffisamment pertinentes pour permettre de comprendre le fonctionnement du système écologique et d’en éclairer la gestion. En pratique, cette maxime nécessite d’adopter, préalablement à toute action, un petit nombre de principes.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Connaître, oui. Mais pour quoi faire ?

Plusieurs raisons conduisent le gestionnaire à mener des suivis. Il y a sans conteste des origines objectives et d’autres résultant de propositions de partenaires (la recherche par exemple). En premier lieu, les suivis relèvent d’un enjeu de connaissance. Ils vont permettre au professionnel de valider, ou non, ses choix. En effet, le gestionnaire voudra évaluer sa gestion (ai-je atteint mon objectif ?), qu’elle soit active ou relève de la non-intervention, et pour ce faire, il devra analyser les résultats de suivis.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Encore d’actualité, le suivi des populations ?

Suivre l’évolution des populations d’espèces est loin d’être une nouveauté et certains réseaux de gestionnaires s’y attellent depuis fort longtemps. C’est le cas notamment des espèces à enjeux cynégétiques pour lesquelles une connaissance fine des populations et de leurs trajectoires conditionne le niveau des prélèvements admissibles. Cependant, le suivi des populations d’espèces est-il encore d’actualité à une époque où l’accent est mis sur l’état de conservation des habitats naturels ?

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Polémique à la frontière

Quoi de plus rôdé en apparence que la conduite d’un concours de photographies ? Et pourtant, parfois, l’affaire peut tourner à la polémique. Ici, le quiproquo est né d’une différence d’usage entre la France et l’Italie.

En 2011, le Parc national de la Vanoise fut invité par le Parc national italien du Gran Paradiso à co-organiser avec trois autres parcs transalpins le 7e concours Fotografare il parco.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Compenser aussi la perte de services écologiques

Depuis la loi de Protection de la nature de 1976, des mesures compensatoires doivent accompagner tout projet d’aménagement générant des pertes résiduelles de biodiversité. Des composantes essentielles de biodiversité sont cependant exclues de la pratique actuelle de compensation et un cadre méthodologique pour l’intégration des services écologiques dans les mesures compensatoires reste à construire.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

« Nous construisons les bases d’une coopération transfrontalière »

Entre la France et l’Allemagne, une coopération d’un genre particulier est en marche. Projet pilote, il vise la création d’une trame verte et bleue transfrontalière dont le tracé évolue dans la Réserve de biosphère transfrontalière (RBT) Vosges du Nord – Pfälzerwald. Sa déclinaison concrète prévoit entre autres la création d’écoponts et de passerelles à gibier. Si les porteurs du projet aiment à souligner les succès de cette collaboration mise en place depuis 1983, c’est que ce travail constitue un long chemin pavé d’ornières.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013