Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Sols en danger : l'alerte est donnée

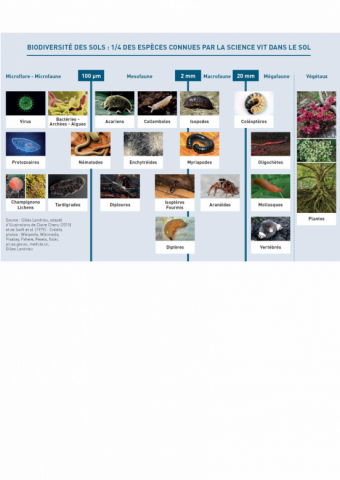

Issus de mécanismes naturels lents, environ 1 tonne (t) de sol produite par hectare (ha) et par an, les sols ne sont pas facilement renouvelables. Ils constituent comme l’eau, l’air et la biodiversité, une ressource naturelle limitée dont les altérations sont diffi cilement réversibles. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), un tiers des sols du monde est dégradé à des degrés divers, du fait de plusieurs facteurs. Tout d’abord, leur érosion, qui peut être accélérée par la déforestation, le surpâturage et l’agriculture mécanisée.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Les sols dans les politiques publiques : une lente implantation

Face à l’absence d’organe international de gouvernance des sols, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a créé en 2012 un partenariat mondial sur les sols. Ouvert aux gouvernements, aux organismes publics et privés, et à la société civile (ONG, associations, etc.), il est appuyé par une instance d'experts internationaux (Intergovernmental technical panel on soils). De nombreuses ressources produites dans ce cadre sont accessibles en ligne1.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Désartificialiser : enjeux et limites

Quelles sont les conséquences de

l’artificialisation sur les sols ?

Les débats menés actuellement aux niveaux national et international montrent que définir l’artifi cialisation des sols est loin d’être évident. On peut considérer qu’elle correspond à l’ensemble des impacts des activités humaines sur les sols. À des degrés divers, l’artifi cialisation modifie le sol sur trois plans : chimique (déséquilibre des concentrations des constituants), physique (compaction,

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Du ver pour la Trame verte et bleue

Le Parc naturel régional (PNR) d’Armorique s’est engagé depuis 2018 dans la mise en oeuvre d’un plan d’action Trame verte et bleue (TVB) pour la préservation et la restauration des continuités écologiques sur les 44 communes de son territoire. Des cartes (1/15 000e) localisant les « réservoirs de biodiversité » et les « corridors écologiques » ont été publiées.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Nous vous donnons rendez-vous à l’été 2021 pour une nouvelle aventure

Ce numéro est le dernier de la revue Espaces naturels telle que vous la connaissez. Cette belle aventure a duré 17 ans grâce à l’investissement de nombreuses personnes et notamment à l’engagement sans faille du comité éditorial. Leur action a trouvé écho auprès des lecteurs qui sont restés fidèles et ont accompagné la revue, y compris dans ses évolutions, toutes ces années.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Sciences participatives : observer les dessous des sols

« Plante ton slip » et il te dira quel sol tu as… Le 5 décembre 2019, journée mondiale des sols, l’opération « Plante ton slip » - auparavant déployée en France, comme dans d’autres pays, par et pour le secteur agricole - a été lancée par l’Ademe en direction de l’ensemble des citoyens français. « Par cette action pérenne et un peu décalée, nous voulons faire parler des sols, amener les citoyens à s’éveiller à la vie des sols et à leur intérêt, voire à changer leurs pratiques », explique Antoine Pierart, ingénieur et référent de l’opération à l’Ademe.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Restauration de milieux naturels littoraux après dépoldérisation

Évolution de la sédimentation et de la végétation du site après dépoldérisation (observatoire photographique depuis 2009). Sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde, 190 hectares de prés salés, peu

exploités, ont été transformés en polder dans les années 1960 sur les communes de Mortagne-sur-Gironde et Chenac- Saint-Seurin-d’Uzet afi n d’installer une production céréalière intensive. En 1999,

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Sols forestiers dégradés : objectif mull

Les principaux massifs forestiers du Parc naturel régional (PNR) Normandie- Maine se situent sur le socle armoricain constitué de roches gréseuses et schisteuses pauvres en éléments nutritifs.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Du bois pour fertiliser les sols cultivés

Sollicité par des agriculteurs, le Parc naturel régional du golfe du Morbihan lance, en 2011, une expérimentation pour régénérer la fertilité (aggrader) des sols situés sur le littoral. L’épandage de Bois raméal fragmenté (BRF) - broyat de jeunes rameaux de bois - est la solution retenue1. Les objectifs visés sont multiples : amélioration agronomique des sols, augmentation de leur biodiversité,

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

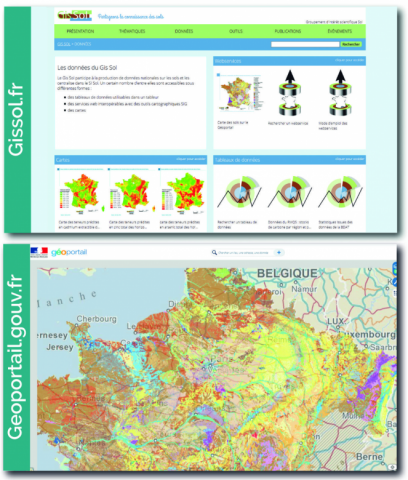

Des informations sur les sols de France accessibles à tous

Depuis bientôt vingt ans, le Groupement d’intérêt scientifi que (GIS) Sol1 organise la surveillance et l’inventaire des sols de France afi n de constituer un système d'information national dédié. Il s’appuie

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Le confinement, une parenthèse à garder en tête

Le confinement a connu plusieurs phases, depuis sa mise en oeuvre le 17 mars jusqu’au 11 mai 2020. Les conséquences de cette « pause » ont été diverses sur l’activité menée dans et par les aires protégées. Certaines structures, rendant le télétravail exclusif quand il était possible ou ayant recours au chômage partiel à défaut, ont interrompu l’ensemble de leurs activités de terrain, tant les suivis écologiques que les travaux de gestion.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Inter-service : qu'est-ce que ça apporte ?

Avec ses 5 000 ha de domaine public maritime et les plus grandes marées d’Europe, Chausey, attribué au Conservatoire du Littoral depuis 2007, est extrêmement prisé par les pêcheurs à pied. L'objectif de son gestionnaire, le Syndicat mixtes espaces littoraux de la Manche (SyMEL) est avant tout de limiter les prélèvements trop importants, insoutenables pour l'écosystème. « La réglementation doit être respectée, mais il y a aussi des bonnes pratiques à promouvoir » précisent Arnaud Guigny et Pierre Scolan, gardes du littoral à Chausey.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Sensibiliser aux risques majeurs, comment s'y prendre ?

Paradoxalement, 72 % des Français qui vivent en zone inondable ne pensent pas être exposés à un risque d'inondation. En France, plus de 17 millions d’habitants sont exposés au risque d’inondation. Ce devrait être un sujet majeur de l'éducation à l'environnement. Mais au premier regard, les risques majeurs n’offrent pas d’entrée facile. Ils ne bénéficient pas de l’attractivité spontanée que véhiculent certains sujets environnementaux.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Ce qui se cache sous le paysage

En quoi consiste votre méthode pour identifier le patrimoine géologique d'un site naturel ?

La méthode décrite dans le Cahier de géologie s'adresse à tous, en particulier aux non-géologues. Elle permet, par le biais de questionnements très simples et progressifs, d'identifier les éléments géologiques, puis de repérer ceux qui peuvent être considérés comme du patrimoine.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Connaître le passé pour optimiser les choix de gestion

Composée d’une succession de buttes de sphaignes, de gouilles et de bas-marais alcalins, la tourbière des Renons1 compte parmi les sites les plus riches de l’Ain pour sa biodiversité. En particulier, le centre de la tourbière forme un petit plateau où se concentrent une bonne part des espèces remarquables. Avec 10 ans de recul, les suivis pratiqués à cet endroit avaient confirmé l’apparente stabilité de la végétation, d’où le choix de laisser cet espace évoluer librement (non-intervention).

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Comment les visiteurs voient ma forêt ?

L’accueil du public en forêt répond à une demande sociale très forte et déjà ancienne. L’Enquête nationale forêt-société, réalisée pour la troisième fois en 2015 par l’Université de Caen-Basse Normandie et l’Office national des forêts (ONF), montre que la fréquentation des forêts est plus importante que celle des jardins publics, de la mer ou de la montagne. 87 % de la population française est allée en forêt en 2015.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Données sensibles, naturalistes prudents ?

Le cas des données sensibles, reconnu par le droit relatif à l’information environnementale, est défini dans le protocole du SINP* : il s'agit des données qui ne doivent pas être largement diffusées pour éviter de porter atteinte aux éléments qu'elles concernent. En suivant les travaux internationaux du GBIF et en s'appuyant sur une large consultation, un groupe de travail partenarial, coordonné par le MNHN, a proposé des critères qui doivent être réunis pour définir une espèce comme potentiellement sensible :

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Dispositions pénales : comment ça marche ?

Quand on évoque la mise en place des dispositions pénales concernant Natura 2000 avec Jérôme Cabelguen, conservateur de la RNCFS du Morbihan, il dit d'abord que ça n'a pas changé grand-chose.

« On n'a relevé aucune procédure dans le Morbihan » explique le gestionnaire. Pour lui, comparée à d'autres réglementations, la démarche est plus complexe et plus longue.

« On crée un échelon supplémentaire, une "deuxième chance", qu'il n'y a pas dans d'autres réglementations. La procédure administrative est longue, elle peut donner lieu à des recours. »

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Préserver les pollinisateurs sauvages en milieu naturel

La Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a publié en 2016 sa première évaluation portant sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. Ce rapport révèle qu’« un grand nombre d'espèces d’abeilles sauvages et de papillons ont connu des déclins en termes d’abondance, de présence et de diversité aux échelles locales et régionales en Europe ».

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La nature a un sens esthétique

La mer n’est pas bleue, ni grise, mais un milieu qui reflète le ciel, dans lequel on baigne de près ou de loin et où l’on rencontre - encore - des poissons. Cette vie qui alimente, au sens strict, la nôtre, est totalement imbriquée au milieu de vie. Tous les êtres vivants partagent cette même vie. C'est cette qualité qui doit être considérée en premier lieu. La vie ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Suivre les services récréatifs et éducatifs

Confort de visite, proximité, intégrité esthétique sont autant de points forts pour les zones humides méditerranéennes auprès du grand public. On s'en doutait, mais un indicateur le dit de façon plus précise et plus argumentée. C'est le projet de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM) du réseau MedWet (voir encadré) que de suivre les services récréatifs et éducatifs de ces sites. L'indicateur a été lancé en début d'année, mais le travail préliminaire a déjà permis de tirer quelques enseignements.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Financements en danger d'extinction

Quelle est la situation financière des associations naturalistes ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Appuyer tous les acteurs de la transition écologique

Moins de dix mois après la loi « Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », historique, nous assistons à la création du ministère de la transition écologique et solidaire et… au retrait des États-Unis d’Amérique de l’accord de Paris, au nom de la compétitivité économique !

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Quoi de neuf au bord des routes ?

Élément du développement des territoires, les infrastructures de transport contribuent directement ou indirectementà la perte globale de biodiversité. Néanmoins, avec des emprises représentant une surface supérieure aux parcs nationaux métropolitains, plusieurs acteurs du transport cherchent aujourd’hui à diminuer les impacts écologiques des infrastructures existantes ou en projet.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Le dossier lu par... Laurent Marseault

QUE SERIONS-NOUS SANS LES DONNÉES NATURALISTES ?

Préserver la biodiversité, la nature et sa somptueuse beauté, quel objectif plus légitime et plus fédérateur ? Voilà bien là de quoi transcender les logiques de structures, de quoi inciter les naturalistes à coopérer face à ce défi superbe et brûlant. Il en va même possiblement de notre propre survie si nous considérons que nous sommes inter-dépendants de ce somptueux ballet d’espèces et d’espaces.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

« Hackathon »

Mot-valise, contraction de « hack » et « marathon » ; c’est un événement qui réunit des développeurs informatiques (hackers) sur une durée de 48 heures ininterrompue (marathon), autour d’une thématique et d’un lot de données associé. En pleine expansion, ce type d’événement s’est développé selon deux philosophies : les « hackathons » issus de la communauté du libre ou de l’open source qui ont une finalité d’innovation dans un domaine de bien commun ou philanthropique - liberté des données, liberté de la presse, gestion d’un bien commun, etc.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Iris, un chien au flair précieux

Jusqu'à il y a peu, Iris était encore unique dans son genre dans toute l'Europe. Celle qui arpente, aux côtés de Jérôme Sentilles de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), les pentes des montagnes pyrénéennes le nez au vent, est une chienne de race berger belge malinois. Mais Iris n'est pas un chien pisteur tel qu'on a l'habitude d'en connaître chez les chasseurs par exemple. Lorsqu'elle trouve ce qu'elle cherche, elle se couche et aboie en direction de « l’objet » recherché, sans agressivité. Elle joue plus qu'elle ne traque.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La question des données sans question

Il est rare, dans les faits, que la récolte des données soit motivée par une question scientifique précise. En revanche, on imagine souvent qu’une question intéressante sera un jour posée et que les données que l’on récolte aujourd’hui seront alors nécessaires pour y répondre. Comparer, relier, analyser, interpréter, mesurer, comprendre. Ce ne sera possible que si les données sont accompagnées d'une intention et d'une attention. Une donnée seule n'est rien.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Des interdisciplinarités à renforcer

Depuis quelques années, le législateur n’a cessé de renforcer la place des collectivités territoriales sur les questions de biodiversité. L’enjeu stratégique des données et des bases de données en fait partie. L’élaboration d’indicateurs et de cartes sont donc clés. L’amélioration de la prise en compte de ces outils d’aide à la décision questionne autant l’élu que l’agent administratif ou technique. L’inflation récente des textes a amené un flou sémantique sur la « donnée » et les politiques de mise à disposition.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

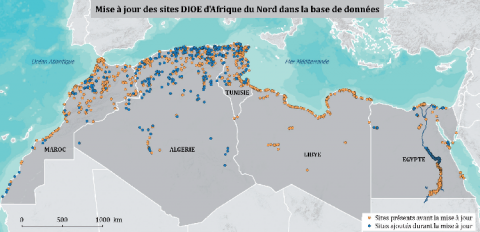

Confiance et respect des besoins

Le Réseau oiseaux d'eau Méditerranée (ROEM)1, créé en 2012, vise à renforcer la qualité des données des dénombrements internationaux des oiseaux d’eau dans la région méditerranéenne, coordonnés par Wetlands International (WI). Ce réseau couvre les cinq pays d’Afrique du Nord, où il cherche à relancer des échanges un peu distendus avec WI. Comment avons-nous réussi à recréer la confiance nécessaire au partage des données ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Une équation gagnante

L'accélération du partage de la connaissance environnementale a soulevé dans nos réseaux des inquiétudes de trois ordres :

• Est-ce que le partage généralisé de l’information ne va pas nuire à sa qualité par une perte de la maîtrise des flux (doublons, pertes de données, mélange de données fiables et peu fiables, vérifiées par un spécialiste et non vérifiées, référentiels non unifiés) ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Intégrer les données de réseaux amateurs

Le réseau Tela Botanica regroupe un panel important de botanistes de tous les niveaux qui fournissent des données dans le cadre de programmes de science participative et de relevés de terrain individuels. La question de la confiance que l’on peut accorder à ces données est au coeur des préoccupations de ceux qui les utilisent pour leurs travaux de recherche ou d'inventaires floristiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

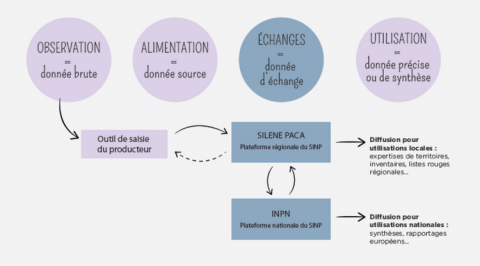

Une plateforme régionale : comment ça marche ?

Outil à la fois au service de la connaissance et de la conservation, Silene PACA a vite révélé son large potentiel. Dans une région à la biodiversité exceptionnelle, soumise à une très forte pression d’aménagement, les besoins et usages en sont multiples. Silene facilite un premier niveau d'expertise directe, qui permet, par exemple, d’alerter sur la présence d'espèce protégée ou d’obtenir des données pour l’application des politiques publiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Partager, concilier, motiver

BDN est conçue pour les non spécialistes autant que pour les plus experts des membres des six réseaux naturalistes de l’ONF. Le défi a été de mettre à disposition une solution à géométrie variable qui doit satisfaire des types d’utilisateurs variés. La technologie est assez ancienne mais elle supporte bien l'accroissement important du nombre de données stockées ainsi que la multiplication des besoins en protocoles. Les formulaires de saisie sont paramétrables, permettant de répondre à de nouveaux besoins.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La mise à disposition, une obligation pour les services publics

En 2015-2016, les lois Valter puis Lemaire ont révolutionné les obligations des services publics en matière d’accès et de réutilisation des données publiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Donner ses données

Présence et effectif d'une espèce animale ou végétale dans un espace, date de passage d'un oiseau en migration sur un territoire, période de fauche d'une prairie, niveaux d'un plan d'eau en fonction de la période de l'année... La connaissance et le suivi des milieux naturels mobilisent depuis fort longtemps une galaxie d'informations très diverses et importantes en quantité, produites par une communauté étendue qui va du naturaliste amateur jusqu'au scientifique.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Ce qu'il faut retenir des nouvelles MAEC

La nouvelle PAC 2014-2020 a apporté des avancées concernant les MAE 1 . Après les OGAF, les OLAE, les CTE, les CAD et les MAET, on parle désormais de MAEC (C pour climatiques). Les intentions étaient de partir d’une logique de projets de territoire, qui va dans le sens d'une collaboration plus forte entre gestionnaires d'espaces naturels, agriculteurs et autres partenaires.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

« Merveilles », vous avez dit Merveilles ?

Augustin Berque, Philipe Descola, et bien d’autres, ont mis en évidence l’absurdité qui consiste à dissocier nature et culture. Pourtant les gestionnaires du patrimoine sont formatés à la gestion de l’une ou l’autre de ces dimensions. Ainsi, pour certains professionnels de la culture, il est évident que le patrimoine se réduit au qualificatif éponyme de leur ministère, que ces derniers ont conduit le législateur à nommer le code qui réglemente le patrimoine culturel le Code du patrimoine, excluant ainsi la nature de la notion patrimoniale.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Le paysage : rencontre entre culture et nature

Le paysage du mont Beuvray, l’un des sommets du Morvan, n’a cessé d‘évoluer en fonction des usages que l’homme en a fait, comme l’ont précisé les recherches archéologiques intensives dont fait l’objet depuis 1985 ce site une ville gauloise abandonnée depuis deux mille ans. Ces recherches vont de pair avec la volonté d’accueillir du public et avec une double protection en tant que monument historique (1985) et site classé (1990).

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Les terrils : patrimoine à muséifier ou nature à accompagner ?

Il ne fait aucun doute que les terrils du Pays à Part (Pas-de-Calais) font partie d'un patrimoine à préserver et à transmettre. Ils témoignent de l'histoire industrielle du XX e siècle. C'est pourquoi en 2012, le conseil départemental du Pas-de-Calais fait l'acquisition du site du Pays à Part et des Falandes afin d'intégrer ces terrils à sa politique ENS.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Les salins, nature et culture à l’oeuvre

En quoi les espaces naturels sont-ils aussi des espaces de culture (« culture » comme définie plus loin) ? De la place que j’occupe, il me semble que cette interrogation mérite d’être inversée : en quoi les espaces de culture sont-ils aussi des espaces naturels ? L’exemple des salins peut démontrer que nature et culture sont intrinsèquement liées, qu’elles sont à considérer comme les deux faces d’un même paysage.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Lire pour enrichir notre rapport au monde (naturel)

Nous autres professionnels de la nature sommes amenés à lire à longueur de journées des pages et des pages de littérature technique, littérature grise des rapports et, de plus en plus, littérature incolore du net. Noyés sous la paperasse, essayons pourtant de ne pas oublier que lire est aussi un formidable plaisir !

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Enjeu biodiversité

Pour favoriser la prise en compte de la biodiversité sur un territoire et fédérer des usagers autour d’un projet, il faut d'abord éclaircir la notion centrale d’enjeu biodiversité. Au-delà de la définition au sens strict de « ce que l’on peut gagner ou perdre », parler d’un enjeu biodiversité renvoie à des questionnements plus abstraits. Ont été interrogées des institutions de référence dans le domaine de la gestion et de la conservation de la biodiversité*. Cette étude sémantique a suscité plus de questionnements que d’opinions claires et d’avis tranchés.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Protection de la nature et culture, une histoire commune

On s’accorde habituellement sur l’origine américaine des plus connus d’entre eux : les parcs nationaux. La philosophie qui les soutient en Amérique, qui met quasi exclusivement en avant la protection de la vie sauvage et des beautés de la nature, et en exclut toute forme d’intervention humaine, est à la base de la wilderness 1 . Lorsque cette idée de « parc national » surgit du Nouveau monde, à la fin du XIX e siècle, il n'y a en France et dans les autres pays d’Europe, ni définition officielle, ni législation permettant leur création.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Le dossier lu par... Vincent Andreu-Boussut

De l'écologie à l'ethnologie, de l'anthro pologie à la philosophie, de Claude Levi -Strauss à Philippe Descola, de Bruno Latour à Catherine Larrère, sciences et scientifiques ont largement fait la preuve qu'on ne peut penser aujourd'hui la nature hors de la société. Depuis les années 1970, de nombreux concepts ont permis de sortir de ce « grand partage », qu'il s'agisse de la biodiversité culturelle (convention sur la diversité biologique) ou de l'écologie de la réconciliation (Michael Rosenzweig).

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

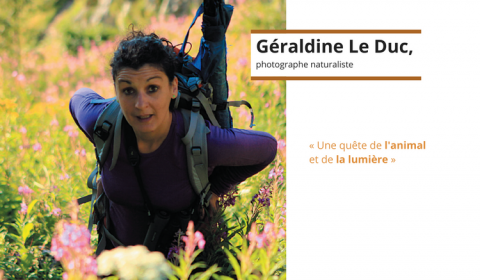

Géraldine Le Duc

Depuis toute petite, Géraldine est passionnée par la faune. Elle est d'ailleurs devenue biologiste, et travaille comme chercheur. Mais sans contact avec la nature, pas possible de vivre sereinement. Elle commence donc par militer à la LPO, puis s'investit dans la photo. C'est sa façon de faire vivre sa passion naturaliste. « Je n'ai pas d'espèce de prédilection. Je pourrais rester des heures sur un passereau.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Faire parler les papillons de jour

Les lépidoptères rhopalocères ou papillons de jour ont des particularités tellement diverses qu'on peut les utiliser comme indicateurs de bonne santé d'une parcelle, mais aussi d'un écocomplexe. Ce n'est pas par hasard s'ils sont souvent les premiers insectes à être inventoriés dans les espaces naturels : ils sont bien connus des gestionnaires et d'un abord assez simple. L'INPN 1 propose, dans sa base de données, des traits de vie : des descripteurs biologiques et comportementaux quantitatifs (respiration, croissance, mode de reproduction et alimentation) ou écologiques.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

La biodiversité, un engagement de la Défense

Les terrains militaires sont des sites préservés de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, et de précieux réservoirs de biodiversité. Leur volonté de favoriser la biodiversité est donc une bonne nouvelle pour les protecteurs de la nature. On recense déjà l’intégration de 42 000 hectares au réseau Natura 2000, soit un sixième des terrains propriétés du MINDEF. De plus, un troisième protocole d’accord a été signé en 2013 entre les ministères chargés de l’Écologie et de la Défense.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Érismature rousse : une éradication à vitesses multiples

Quand les stratégies varient d'un pays à l'autre, il suffit d'un pays opposé à la destruction pour que l'espèce exotique envahissante prolifère. Si les États semblent d'accord pour protéger l'espèce locale, les avis divergent quant aux mesures à adopter pour la protéger de sa cousine envahissante. Avec une population totale de l’ordre de 10 000 individus, l’érismature à tête blanche Oxyura leucocephala est un canard mondialement menacé d’extinction.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Ils sont notre interface avec les citoyens

Quelle est la mission que vous vous assignez ?

DR : Notre rôle est de prendre du recul, de poser des questions, de sentir une ambiance, de connaître les textes qui sont sortis, pour savoir dans quel sens on va pouvoir avancer. Les instances sont des espaces de liberté, et en même temps de contrainte. Les analyses des techniciens sont pertinentes et de bon sens. Mais parfois la procédure administrative fait perdre ce bon sens. D'où le travail des élus.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Nature et culture au cœur des projets de vie

Récemment nommé président du MNHN (Muséum national d’histoire naturelle), je suis heureux de participer à ce numéro d’Espaces naturels. En effet, j’attache une importance particulière à ce que les cinq missions du MNHN – recherche, collections, expertise, diffusion des connaissances et enseignement –, travaillent en synergie, tant en interne qu’en externe avec nos partenaires, parmi lesquels l’Aten et ses membres occupent une place particulière, ancrée sur le terrain. Une réorganisation de l’établissement est en cours dans ce but.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

« La nature nous livre ses mémoires »

LA MÉMOIRE POUR SORTIR DE L'ENTRE-SOI

Bien entendu, les espaces naturels sont aujourd'hui un atout touristique, économique et social longuement utilisé d'ailleurs par la communication de nombreuses collectivités.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Identifier le culturel avec les habitants

L’année prochaine, six premières cases traditionnelles aluku vont être restaurées à Papaïchton, dans les écarts de Boniville et Loka. L’aboutissement d’un important travail de concertation mené par le Parc amazonien et DAC de Guyane avec la population.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Gérer une forêt témoin de l'Histoire

En cent ans, nous sommes passés d’un intérêt historique et mémoriel à une approche élargie à l’histoire du territoire et de ses profondes mutations (disparition de six villages détruits jamais reconstruits, naissance d’une forêt, évolution des paysages, installation d’une flore et d’une faune spécifiques habitant les vestiges de la bataille de Verdun trous d’obus, forts, abris, ...).

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Une conservation qui marche sur ses deux jambes

Un plan de gestion, un problème d'espèces exotiques envahissantes, la question de l'état de référence, la préoccupation de l'ouverture au public... On pourrait aussi bien être dans un espace naturel. Mais on est dans un site classé au titre des Monuments historiques, géré par le Centre des monuments nationaux. Anne Marchand y est responsable du patrimoine végétal. La conservation est son quotidien et il ne lui est pas possible de dissocier patrimoines naturels et culturels.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Observatoire de la biodiversité : pourquoi en créer un à l’échelle d’un territoire de projet ?

Organisés autour de la biodiversité, les observatoires peuvent être qualifiés d'observatoires « de contexte » ou « de société ». Le portage de ces observatoires par des structures impliquant directement des élus locaux (collectivités territoriales, syndicats mixtes...) apparaît comme un facteur de réussite. À ce jour, onze observatoires de la biodiversité à l’échelle de territoires de projet sont dénombrés :

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Analyser la fréquentation à l'échelle du territoire

Pour développer des projets en cohérence avec la préservation et l'accueil, il faut étudier la fréquentation à l'échelle du territoire. En s’appuyant sur ces étude, le gestionnaire du Grand Site de France Baie de Somme a ainsi pu envisager la réorganisation des accès, la création de nouvelles offres, le calibrage de plusieurs aménagements. En d'autres termes, une étude globale était plus judicieuse que plusieurs localisées à une échelle projet.

La première étude qui a été conduite, en 2001, a servi de base.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Tout schuss, sans déranger

La démarche que je développe au travers de mes interventions et des outils que j'utilise part du constat que la contrainte et les interdits, même expliqués, ne sont pas suffisants à une bonne sensibilisation. Elle donne souvent lieu à un sentiment de brimade et de frustration chez les usagers du milieu.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016