Les évaluations d’incidences

De prime abord, le droit européen est un peu loin des préoccupations des gestionnaires. Il a pourtant des répercussions très concrètes sur leur quotidien, en témoigne un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui opposa, le 4 mars 2010, la Commission européenne à la France (1).

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

L’atlas des paysages

Déclinaison concrète et directe de la convention européenne du Paysage, les atlas du paysage sont mis en place par la très grande majorité des régions. La convention de Florence, comme on l’appelle aussi, a été adoptée en 2000 et ratifiée par la France en 2006. Dans notre pays, le paysage est encore perçu comme « subjectif », néanmoins l’Europe a permis de renforcer sa prise en compte dans les politiques publiques. Ainsi, par exemple, les atlas du paysage permettent l’identification et la qualification du paysage.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

L’intégration : la nouvelle tendance européenne ?

Depuis deux ans, l’Unité Life pousse les porteurs de projets à présenter des projets « intégrés », c’est-à-dire des projets ambitieux, de durée et de budget importants, qui visent à réunir plusieurs financements européens pour un même objectif afin d’améliorer l’efficacité, la cohérence et la pérennité des actions contribuant à cet objectif.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Les espaces naturels mobilisent peu les fonds européens... Un risque !

Mobiliser des financements européens pour ses projets locaux suppose d’évoquer les multiples difficultés auxquelles le gestionnaire d’espace naturel doit faire face. Il est fondamental, dans cette phase de changement de programmation budgétaire européenne (2014-2020), de voir comment les espaces naturels de France se comportent dans cette compétition ; afin, peut-être, de changer de regard sur cette question.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« En Bourgogne, les services de l’État ont choisi de financer des projets hors zone Natura 2000 »

Comment le Parc naturel régional du Morvan a-t-il pu mobiliser des mesures agri-environnementales (MAET) ailleurs que sur les zones Natura 2000 de son territoire ?

En Bourgogne, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a souhaité élargir les secteurs d’affectation des fonds pour accompagner des projets territorialisés. La décision a été prise à l’issue d’un processus de concertation. La politique de développement rural s’est alors vue largement dotée de crédits structurels européens Feader.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Vers un seul réseau de gestionnaires européens pour la nature

Au fil des ans, les gestionnaires français d’espaces naturels se sont impliqués dans deux réseaux européens proches mais complémentaires : Europarc (1) et Eurosite (2). Chacun a sa culture, son histoire.

Europarc, qui regroupe un plus grand nombre de membres, est notamment connu pour le portage de la « charte européenne du Tourisme durable ».

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« Une mission dédiée à l’ingénierie financière et la création d’un guichet unique : demande de subventions »

La communauté de communes Vallée de l’Hérault a, très tôt, mis en place une stratégie lui permettant de tirer le meilleur des programmes européens. Elle a ainsi initié une cellule tournée vers la recherche de financements.

Une mission, dédiée à l’ingénierie financière au sein de ses services, réalise les demandes de subventions.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« Une cellule Europe nous permet de construire et conduire les projets »

Afin de mobiliser les fonds européens, l’ONF Rhône-Alpes a constitué une « cellule Europe » au début des années 2000. Formée de personnels spécialisés, cette équipe assure une veille en s’enquérant des différents programmes existants, des budgets, des contenus éligibles… Ses agents sont ensuite à même d’intervenir sur le contenu des programmes retenus.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« Une personne de l’équipe administrative est spécialisée Europe »

Durant les dix dernières années le Cen Rhône-Alpes a travaillé sur cinq projets Life Nature. Pourquoi une telle fidélité à ce type de projets réputés compliqués à monter et lourds à gérer ? Nos multiples partenariats techniques et territoriaux nous positionnent au centre du jeu des acteurs capables de porter de tels projets, et nos expériences antérieures des Life nationaux (Loire, tourbières, pelouses sèches…) apportent un savoir-faire précieux.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Héritage sans frontière, la nature justifie l’existence d'une politique européenne

En matière d’environnement, l’Union européenne joue un rôle fondamental depuis de nombreuses années et son implication est généralement bien perçue par les citoyens. Cependant, le rapport entre l’Europe, ses États membres et les collectivités territoriales est un sujet complexe. Un sujet que ce dossier devrait éclaircir.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Un métier (nouveau) pour booster les performances de son organisation

Naviguer en « eaux européennes » nécessite de maîtriser des savoirs spécifiques. Depuis quelques mois, le référentiel métier de Réserves naturelles de France décortique donc cette mission. Il nous offre quelques repères sur ses contenus et les compétences qu’il convient de déployer pour être à la hauteur d’un tel poste.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Le droit européen pour protéger la qualité de l’eau ?

La Bretagne représente 6 % de la surface agricole utile en France. Cinq millions de porcs charcutiers, 600 000 truies, vingt millions de poules pondeuses, 700 000 vaches laitières… s’y concentrent.

Ce choix de développement intensif (lié à un remembrement destructeur des bocages, talus, méandres et chevelus des rivières, un drainage de zones humides) a provoqué l’érosion des sols et la dégradation de la qualité de l’eau, des sources à la mer.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Le bois raméal fragmenté pour enrichir des sols littoraux

La présence d’activité conchylicole dans l’estuaire de la rivière de Penerf (Morbihan) fait craindre toute pollution bactériologique. La loi interdit d’épandre toute matière organique d’origine animale sur une bande de 500 m depuis le littoral. Aussi, pour faire face à la pauvreté de ces sols littoraux, les agriculteurs utilisent des apports en engrais minéraux et autres intrants chimiques. Une pratique qui, à long terme, conforte d’ailleurs l’appauvrissement de ces mêmes sols.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le substrat des friches minières favorise les espèces remarquables

Dans les sites industriels, la nature est généralement peu présente. Quant aux sols, largement anthropisés, ils ne sont pas propices à la biodiversité. Cette affirmation un peu hâtive mérite d’être relativisée, notamment à la lumière d’exemples pris dans la région Nord - Pas-de-Calais où des observations naturalistes ont permis de faire de surprenantes constatations : les terrils miniers, les carrières et les sablières de la région favorisent des espèces remarquables !

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Agriculteurs ou gestionnaires ? Deux visions du sol

Le 12 octobre 2011, les Automnales de l’agriculture et la biodiversité à Lyon offraient une riche occasion d’échanges techniques entre professionnels de l’agriculture et gestionnaires d’espaces naturels à propos de la biodiversité du sol.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Goûtez le sol !

La démarche est un peu atypique. Sur une pelouse, une côte calcaire, adret de cuesta, animateurs et enfants se retrouvent pour… manger de la terre. Certes, la formule est un joli raccourci destiné à « appâter » le lecteur ; pourtant, il y a un peu de cela.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

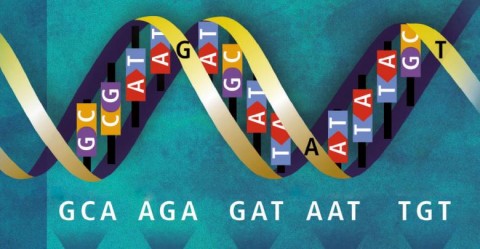

L’étude de l’ADN pour inventorier la biodiversité d’un sol

Les inventaires faunistiques et floristiques du sol sont maintenant possibles en s’appuyant sur le séquençage ADN (voir dessin). Deux types d’ADN provenant des organismes qui y vivent peuvent être identifiés : l’ADN intracellulaire, issu des cellules, et l’ADN extracellulaire, provenant d’organismes morts et adsorbés par différents substrats.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La longue marche

Nous consommons de l’espace. Beaucoup. De plus en plus. Les sols, les « bons », disparaissent et la pression risque fort de s’accentuer. En effet, les villes s’implantent dans les zones de limons et les besoins alimentaires à satisfaire conduisent à la déforestation. Quant aux intérêts économiques, ils accompagnent le mouvement : un terrain qui devient constructible voit sa valeur centupler.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Un sol est-il capable de se reconstituer seul ?

On sait que la résilience d’un sol est liée à sa diversité biologique. Plus il est riche en micro-organismes et macro-organismes, plus il a de chance de « récupérer ». Les scientifiques, ceux de l’Inra de Dijon par exemple, cherchent d’ailleurs à identifier cette richesse biologique par le biais de la caractérisation de l’ADN contenu dans le sol. Ils ont découvert une très grande diversité génétique dont on avait, jusqu’alors, aucune preuve. Ils établissent actuellement une carte nationale de diversité génétique des bactéries.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le sol : bien commun primordial

Lent à se créer, le sol est facilement dégradable. Le sol ? Mais de quoi parle-t-on exactement ? Cette mince pellicule de matière meuble a été édifiée à la surface de la Terre par divers processus d’altération des roches préexistantes. Elle met quel-ques centaines, parfois des milliers d’années, à se constituer. Une vie végétale et animale s’y déploie, favorisant l’apport et le mélange des matières organiques avec les éléments minéraux et constituant des structures dans lesquelles ces éléments peuvent s’imbriquer.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La biodiversité de la faune du sol

Comment expliquer qu’un si grand nombre d’espèces animales parviennent à coexister dans le sol, alors que la majorité d’entre elles consomment les mêmes ressources ?

Plusieurs hypothèses ont été avancées.

La distribution des ressources organiques est particulièrement hétérogène dans le sol. Les communautés d’organismes se répartissent donc en fonction des ressources nutritives disponibles et se subdivisent en niches écologiques, dans des habitats fortement spécialisés. Ceci limite la compétition entre espèces.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La face cachée de la biodiversité

Plus du quart de toutes les espèces connues vivent sous nos pieds. Le sol est fait de vie autant que de matière. Du reste, le nombre d’espèces et la densité des organismes qui y vivent atteignent des niveaux très supérieurs à ceux observés en surface. Ainsi, un gramme de sol contient quelques milliards de cellules bactériennes et des centaines de mètres de filaments mycéliens. Le sol d’une prairie n’abrite pas moins de 260 millions d’invertébrés au m2. En zone tempérée par exemple, la biomasse bactérienne représente une à deux tonnes par hectare.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Pédologue, un travail de terrain peu connu

Pédologue. Le métier est peu connu. Son application s’intègre à de nombreux domaines tels que l’agronomie, la sylviculture, l’aménagement du territoire et la gestion d’espaces naturels. En Haute-Normandie, une étude en cours permet de mieux cerner ses compétences et d’illustrer son appui dans la conservation de la biodiversité. Le Conservatoire d’espaces naturels réalise en effet, depuis fin 2010, une cartographie régionale des zones humides en s’appuyant uniquement sur des critères pédologiques.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Les paléosols, éléments remarquables du sous-sol

Les sols, superficiels et souvent minces, sont facilement érodés. Il est ainsi assez rare qu’ils soient préservés dans les formations géologiques du sous-sol. Quand cela se produit, ils deviennent des paléosols, dont certains sont des roches spéciales : ocre, minerai d’aluminium (bauxite) ou de fer.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le sol : un indicateur à notre portée

Le sol constitue un bon indicateur du fonctionnement de l’écosystème. Cette mince bande de « terre » qui, dans nos régions tempérées, ne dépasse pas deux mètres d’épaisseur est le support de développement de la végétation. C’est également le produit de facteurs déterminant la dynamique des milieux.

D’un point de vue intrinsèque, un sol n’est pas de bonne ou mauvaise qualité. Il est, simplement, plus ou moins adapté à un usage donné : dans notre cas, la préservation de milieux naturels diversifiés.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Trouver l’info ?

Les sols sont méconnus. Ce constat a conduit, en 2001, à la création du Groupement d’intérêt scientifique sur les sols (GisSol)1. On y trouve des informations sur l’état actuel des sols en France, leurs fonctions et caractérisques. Le GisSol vient de publier un ouvrage2 sur l’état des sols de France. Ce travail s’appuie sur un réseau de 2 200 sites de mesures et une banque de données de 19 millions d’analyses de terres agricoles. Il établit un diagnostic de leur état chimique, biologique, physique et souligne les points positifs et les principales inquiétudes.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La station de lagunage s’est avérée favorable à la biodiversité

Voici une vingtaine d’années, la ville de Rochefort (Charente-maritime) devait agrandir sa station de traitement des eaux usées située en bordure du fleuve Charente. Après réflexion, et en collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la municipalité opte pour la technique du lagunage extensif.

L’équipement, qui s’intègre dans cet espace de marais, s’étend sur 70 hectares et comprend six plans d’eau d’une superficie totale de 35 hectares (de 1,40 à 1 m de profondeur).

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Moteur économique, la coopérative garantit la longévité de l’action

Plus que de la connaissance scientifique, plus que la maîtrise technique, il faut un ressort humain pour préserver les zones humides. « Notre société coopérative d’intérêt collectif (Scic) est née fin 2006, parce qu’un groupe de propriétaires et de naturalistes se faisait confiance et avait besoin d’un outil efficace pour préserver les zones humides », explique Céline Rives Thomas, associée dans Rhizobiòme, Scic tarnaise s’employant à préserver le patrimoine naturel. « Nous avons conçu cet outil comme un lieu de construction de solutions partagées.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Une nouvelle façon de considérer l’apport scientifique ?

Les scientifiques interviennent dans les décisions de gestion. Le rôle qui leur est dévolu a-t-il évolué depuis vingt ans ?

Beaucoup. Les espaces naturels – zones humides comprises – sont devenus des points d’ancrage de vrais projets territoriaux. On y applique les principes du développement durable, dans ses trois composantes. D’autres acteurs et d’autres scientifiques que des biologistes, des sociologues, des économistes…, interviennent donc. Et de facto, les biologistes ont des rôles moins prédominants.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Dans le collimateur

Face au fourmillement d’initiatives mais également au peu de visibilité des actions en faveur des zones humides, le ministère chargé de l’écologie a réuni ses partenaires. Le 1er février 2010, à l’issue d’un an et demi de travail, un plan national de vingt-neuf actions était lancé1. Non un service minimum pour les zones humides mais une réelle ambition. Les zones humides sont à l’interface de nombreuses politiques et il est nécessaire d’y intégrer leur préservation.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Vite, un prestataire de travaux...

Où trouver un prestataire susceptible de conduire des travaux en zone humide ? Un document élaboré par le pôle-relais Tourbières en collaboration avec les autres pôles-relais recense les différents types de structures (association ou entreprise d’insertion, entreprise privée, établissement public…) classés par région administrative, avec quelques éléments d’information sur leur domaine de spécialité (débroussaillement, entretien des berges, draguage, dessouchage…).

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Dorénavant, vous pouvez l’affirmer : « Ici, je suis dans une zone humide »

Parmi les nouvelles dispositions applicables aux zones humides, un arrêté et une circulaire de 2010 permettent de délimiter leur contour. Qu’en est-il exactement ?

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Où trouver des sous ?

Les fonds attribués dans le cadre du plan national d’action zones humides de 2010 devraient remporter un franc succès. En plus des aides agricoles consacrées à la gestion durable des prairies humides par les agriculteurs, ce plan est doté d’un budget global de 20 millions d’euros sur trois ans pour l’État et ses établissements publics.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Rien de nouveau sur le bon niveau d’eau

Autant de passions pour de l’eau… ? Autour du lac de Grand-Lieu, comme dans de nombreux marais, la seule évocation du niveau de l’eau enflamme inévitablement les esprits.

D’ailleurs comment sont-ils fixés ces niveaux d’eau ? A-t-on même une idée précise du niveau idéal ? Si la valeur écologique de Grand-Lieu en fait un lieu protégé1 par un arsenal de mesures réglementaires, il n’en reste pas moins que la Société nationale de protection de la nature (SNPN), gestionnaire de cette réserve naturelle nationale, doit répondre à ces questions particulièrement prégnantes.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

« Mes vaches, elles sont dans l’eau jusqu’au 15 juillet. »

Pour nous, agriculteurs, un niveau d’eau acceptable devrait nous permettre de faire pâturer nos bêtes six mois par an. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Mes vaches sont dans l’eau de la mi-juin jusqu’au 15 juillet. Le pâturage est difficile et la qualité du foin s’en ressent : certaines plantes comme l’agrostis ont disparu au profit de plantes hydrophiles tel le carex.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Démoustication: dilemme entre confort humain et biodiversité

Les politiques de gestion des moustiques sont aujourd’hui mises en tension entre protection de la nature et protection de la santé humaine.

Le contexte de la Camargue est de ce point de vue révélateur.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Outre-mer, l’action vise principalement les mangroves

Mal aimées, peu accessibles, les mangroves dégagent des odeurs sulfureuses. Emplies de déchets et d’insectes (moustiques, papillonite…), ces zones plates sont convoitées pour l’urbanisation. Elles régressent. Pour les faire connaître du grand public, un certain nombre d’aménagements à caractère pilote ont été installés sur les terrains du Conservatoire du littoral qui permettent de les découvrir à pied sec.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

La société civile s’engage pour l’eau

Comment, dans une région à forte croissance démographique, concilier développement, et conservation des écosystèmes ? Depuis 2008, le projet « Engager la société civile dans la gestion intégrée de l’eau en région sud et est de la Méditerranée » veut y répondre. En Tunisie, Maroc, Jordanie, trois opérations visent à améliorer la gouvernance locale de l’eau en renforçant la participation de la société civile et la sensibilisation des gouvernements à l’importance des zones humides.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

En préparation : une norme Afnor pour les travaux de génie écologique dans les zones humides et les cours d’eau

Quelques entreprises, pratiquant des travaux de génie écologique1 et constatant qu’il est parfois trop simple de s’attribuer des vertus « vertes » sans en maîtriser les concepts, ont pensé que la mise en place d’une norme ne serait pas de trop. Particulièrement pour les zones humides.

Document de référence approuvé par un institut de normalisation tel qu’Afnor, une norme définit des caractéristiques et des règles volontaires applicables aux activités. Elle est le consensus entre l’ensemble des parties prenantes d’un marché ou d’un secteur d’activité.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

L’emploi rural écologique a de l’avenir

Nul doute : les contrats Natura 2000 représentent un atout important pour les territoires ruraux. L’expérience menée en région Rhône-Alpes ne contredira pas ces dires. Ainsi, au cours de l’année 2005 et dans le cadre du programme Life Nature et Territoires, trois organismes (l’Office national des forêts, l’Union régionale des communes forestières de Rhône-Alpes et la Diren) ont uni leurs forces pour développer un appui auprès des communes forestières et dynamiser l’utilisation de l’outil contrat Natura 2000 dans les forêts publiques.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007