Avant de commencer : intégrer les concepts

Dans un contexte où les ENP restent souvent perçus comme générant plus de contraintes que de valeur ajoutée, on peut se demander si approcher les services par une évaluation économique peut servir à une meilleure intégration au sein des territoires. Les gestionnaires sont à la fois curieux et réservés sur cette approche : • Comment appréhendent-ils d’une part les services rendus, d’autre part leur évaluation économique ? • À quels enjeux et attentes cherche-t- on à répondre ? • Quelle faisabilité et mise en oeuvre réelle sont envisageables ?

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Que peut-on attendre de l'évaluation économique des espaces naturels protégés ?

A l'intar du produit intérieur brut, principal indicateur macro-économique, dont l’incapacité à traduire la santé économique de notre pays a été souvent rappelée, il semble tout à fait inconcevable de plaquer sans précaution une approche strictement économique à un système bien plus complexe encore qu’est celui de la nature. Le concept de « services écosystémiques » est critiqué pour son approche utilitariste, car elle apparaît, pour certains, comme une porte d’entrée à une financiarisation du vivant.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Quand les habitants redonnent de la valeur à un espace

La garrigue : une terre dure, aride, caillouteuse, inculte, une zone franche, un milieu dégradé. Ni riches cultures ni forêts verdoyantes, ni plaines, ni montagnes, ni Camargue, ni Cévennes, la garrigue s'est définie pendant plusieurs décennies par la négative, un espace en creux n'existant pas par luimême mais seulement par comparaison avec ce qu'il n'est pas. La garrigue est-elle un espace sans valeur ?

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Et si évaluation rimait avec concertation ?

Pour favoriser l'engagement des acteurs du territoire, ils les ont associés à leur projet d'évaluation, dans une démarche participative. Pour le Parc naturel régional du golfe du Morbihan, il s'agissait de travailler avec les pêcheurs, les plaisanciers, et d'autres, sur les herbiers de zostères.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Un espace naturel, ça sert aussi à ça...

Valeur pour la recherche scientifique

Pour les chercheurs, les espaces protégés revêtent une valeur particulière. Pourquoi ?

Pour les chercheurs, les espaces protégés revêtent une valeur particulière. Pourquoi ? • parce qu’ils peuvent y observer des espèces, des habitats, des phénomènes naturels rares qui n'existent plus qu'à ces endroits ;

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Déridez vos colloques, ça fait du bien !

Il peut y avoir différentes formes d'interventions lors de rencontres professionnelles, mais quelles qu'elles soient, les deux buts seront, grâce à l'humour :

• de rendre la journée plus digeste,

• de donner une bonne image de la structure organisatrice.

Deux points essentiels à la réussite de l'événement.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Les aires marines éducatives sont nées là-bas

Le concept d’aire marine éducative (AME) a été lancé en 2013 grace à un partenariat rassemblant l’école primaire de Vaitahu (île de Tahuata aux Marquises), la Polynésie française, la fédération culturelle et environnementale des Marquises Motu Haka, la communauté de communes des Marquises (CODIM) et l’Agence des aires marines protégées. Son lancement fait suite à la vaste campagne océanographique Pakaihi i te moana qui s’est déroulée en 2012 dans l’archipel et qui avait comporté un volet de sensibilisation des élèves marquisiens à la richesse de la biodiversité marine locale.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Le dossier lu par... Philippe Gamen

Quand un éleveur plantait une haie pour abriter son troupeau ou quand une commune conservait un bras mort de cours d’eau pour servir de zone d'expansion de crue… ils utilisaient les services écosystémiques sans le savoir ! Et puis, à partir de la révolution industrielle et encore plus à partir de la seconde guerre mondiale, l’Homme a commencé à ignorer ces services, les a oublié ou a cru pouvoir s’en passer grâce aux avancées technologiques.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Évaluer l’attachement à un espace

L’étude des bénéfices patrimoniaux, encore appelés valeurs de non-usage, permet de mesurer l’attachement d’une population à une action politique. Le Conservatoire du littoral a fait l'exercice pour évaluer son action depuis 40 ans, en l’occurrence l’attachement des français à la protection du littoral. Ce travail engagé en 2015 a un objectif simple, celui de donner des arguments aux gestionnaires d’espaces naturels qui ont à convaincre les collectivités de financer la gestion des espaces, mais aussi de rappeler la diversité des services rendus par les espaces protégés.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Services écologiques : de quoi parle-t-on ?

Les services écologiques (ou écosystémiques) sont les bénéfices que l’Homme tire du fonctionnement des écosystèmes. Cette notion met en valeur l’utilité de la nature pour l’Homme et la dépendance de celui-ci vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes. Ceci est particulièrement important dans un contexte où les urbains sont de plus en plus nombreux et se sentent souvent déconnectés de la nature.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

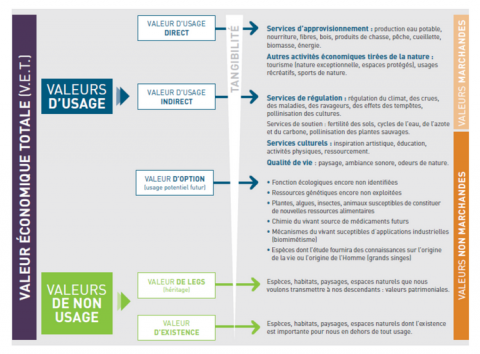

De quelles valeurs s'agit-il ?

Le schéma ci-dessous constitue le cadre de référence des économistes pour essayer de mesurer en termes monétaires les différentes dimensions de la valeur d'un actif environnemental. Ce schéma rentre complètement dans l'optique des « valeurs instrumentales » du schéma p. 31. Cette approche et les outils de mesure utilisés par les économistes sont d'autant plus pertinents que l'on se trouve en haut du schéma (valeurs tangibles, valeurs marchandes)... et inversement.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Pour une gestion durable des territoires, pensons en bouquet

Les PNR expérimentent au quotidien de nouvelles relations entre l’homme et la nature afin de favoriser des liens de solidarité, de coopération et de proximité. Pour améliorer ces relations, il est important de mieux connaître l’offre de nature dans ces espaces naturels, de favoriser le dialogue et le partage des connaissances et également de mieux cerner les attentes des acteurs impliqués dans la gestion et l’exploitation des territoires.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

EMAS, labelliser la gestion des espaces naturels

• Une protection et une amélioration de la qualité environnementale. La mise en place d’une gestion environnementale de haute qualité réduira les impacts de l’homme sur les milieux et les espèces.

• La réduction des flux (énergie, déchets, eau...). L’objectif de réduire les gaspillages et la consommation permettra de diminuer les coûts et de réaliser des économies.

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Affirmer son ancrage territorial

Au début des années 2000, des éleveurs du Cantal se regroupent afin de mieux valoriser leur production de viande Salers. Se retrouvant autour des patrimoines fondateurs du Parc des Volcans d’Auvergne et le concept du développement durable qu’il défend, les éleveurs prennent contact avec le PNR pour solliciter la marque du Parc.

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Jouer la complémentarité

Dans le cas de fromages et produits laitiers fermiers sur le Parc du Vercors, 9 producteurs fermiers nous montrent l’intérêt de la bonne cohabitation entre une AOP et la marque Parc.

Le Bleu du Vercors-Sassenage a obtenu l’appellation d’origine en 1998. Son aire de production est entièrement dans le périmètre du Parc du Vercors.

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Améliorer les pratiques par l’engagement

Répondant aux principes de gestion d’une réserve de biosphère, la charte d’engagement ne sera pas une marque. Elle devra être co-construite avec les partenaires du territoire, elle devra constituer une forme de contractualisation entre un acteur socio-économique qui prend des engagements volontaires (et à sa portée) et le coordinateur de la réserve de biosphère, qui s’engage à donner un droit d’usage de la mention spéciale à l’acteur.

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Se donner les moyens de faire bien

Son métier, c’est chargée de mission pêche, pas commerciale. Claire Laspougeas commence pourtant à bien connaître le sujet des marques et signes de qualité puisque le Parc naturel marin d’Iroise soutient depuis 2008 les pêcheurs d’ormeaux en apposant sur leurs produits une étiquette au logo du parc (voir ci-dessus). « Le but de la marque est d’installer une relation basée sur le gagnant-gagnant. Le pêcheur n’a pas vraiment encore de plus-value économique pour ce qui concerne le marquage de l’ormeau de Molène, mais il y a une valorisation de son travail, une reconnaissance.

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Valoriser l’activité économique pour enrichir un patrimoine

Les signes de reconnaissance sont nombreux et en particulier dans le domaine des promesses territoriales. Ils répondent à des besoins exprimés par des entreprises dans la recherche d’une plus grande valorisation en lien avec leur territoire d’implantation. Pour les organismes publics, ils constituent un des outils de structuration et d’accompagnement auprès de ces acteurs privés. À ce titre, leur mise en oeuvre doit être l’occasion d’une répartition pertinente des tâches entre institutions et professionnels.

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Une galerie éphémère pour sensibiliser à la nature

Sensibiliser le public à la conservation de la nature et à notre travail de gestionnaire d’espaces naturels demande beaucoup d’énergie pour un résultat souvent peu convaincant. Ceci est d’autant plus vrai quand on cherche à toucher un public moins habitué à fréquenter nos espaces, tel que le public citadin.

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Des marques au service d’objectifs stratégiques

Aux côtés des signes d’identification de l’origine et de la qualité (AOC, IGP, AOP, Label rouge, AB…), les marques de « reconnaissance » telles que Produit en Bretagne, Bienvenue à la ferme, Sud Ouest, Gîtes de France, Bistrot de pays, Villes et villages fleuris se multiplient dans tous les secteurs, du produit alimentaire à la prestation d’hébergement ou de loisir.

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Ne pas faire le label de trop

Jusque dans les années 90 les socio-professionnels, sans effort particulier, bénéficiaient d’un retour d’image positif de leur territoire, qui valorisait ainsi assez naturellement leurs produits, leurs services et leur savoir-faire au regard d’un nombre grandissant de consommateurs. Depuis, nous constatons le besoin de faire savoir plus encore que la Camargue est en capacité d’améliorer ses pratiques. Cela passe, selon nous, par des signes, marques ou labels, d’autant que l’économie positionne aujourd’hui chaque acteur économique au coeur de son territoire et de ses atouts.

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Faire profiter de sa notoriété

La marque ? Les parcs nationaux ne sont pas tombés dedans quand ils étaient petits, bien au contraire ! Dans la loi de 1960, l’article R 331-67 du code de l’environnement avait instauré un système de protection des dénominations des établissements publics, qui prévoyait même une sanction pénale en cas d’utilisation du nom d’un parc national sans autorisation du directeur. La loi de 2006 est revenue sur cette disposition(*).

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Valoriser, mais sans dénaturer

Ce sont des étudiants de master qui ont été mandatés pour étudier la possibilité de créer une marque liée à la reconnaissance du territoire au programme l’Homme et la biosphère de l’UNESCO. Leur questionnement : « en quoi l’utilisation de la renommée de l’UNESCO peut-elle aider les agriculteurs à mieux se distinguer sur le marché national ? ».

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

Une stratégie de management durable des territoires

1 - GARANTIR LA PROMESSE DE LA MARQUE ET SON BON FONCTIONNEMENT EN INTERNE

Espaces naturels n°48 - octobre 2014

“ Les dimensions symbolique et fonctionnelle sont garantes de la pérennité de la création ”

Vous avez longuement travaillé avec les Parcs nationaux pour définir leur identité visuelle : logotype, signalétique, charte graphique… Mais pourquoi vous ? Avez-vous proposé quelque chose de déterminant, propre à une démarche de ce type ?

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Faire un bout de chemin ensemble

En effet, la mise en œuvre d’un plan signalétique réclame des moyens et compétences difficilement mobilisables en interne. Or, « Architecture et Territoire » a pu suppléer à cette absence d’aptitudes. Par ailleurs, la coopération a permis d’avancer plus vite dans la mesure où des savoirs complémentaires ont été mis en commun. Cette coopération a également permis un regard extérieur, le Parc ayant bénéficié d’une expérience acquise sur d’autres territoires.

• Autre point positif, un transfert de compétences s’est opéré vers l’équipe du Parc.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

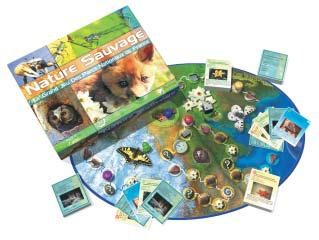

Comprendre en jouant

Apprendre, c’est s’asseoir sur un banc d’école. C’est du moins ainsi que la majorité des gens perçoivent l’apprentissage, peut-être, sûrement, parce que nos sociétés développées exhortent à l’efficacité et à la rentabilité. On aurait donc oublié l’époque « maternelle », quand on jouait tout le jour pour apprendre à marcher, à parler, à se situer socialement, à appréhender le monde ! Le jeu, c’est du sérieux.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Natur'action

On n’est jamais mieux servi que par soi-même…. Forte de cette maxime du bon sens populaire, l’association Les Blongios a construit de toutes pièces un outil pédagogique servant ses objectifs, missions et valeurs…

Ni plaquette de communication, ni exposition… L’association a inventé un jeu : un jeu de société. La participation du joueur, son implication, sa place d’acteur, sa relation à l’autre au cours de la partie, sans compter le plaisir que l’on prend à jouer, ont convaincu les responsables de l’association de s’investir dans cette action.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

La signalisation raisonnée

La signalisation est souvent traitée de manière ponctuelle, répondant à des besoins immédiats et laissée à l’initiative individuelle des agents de terrain. Cette démarche, certes efficace pour répondre aux nécessités locales, n’en a pas moins de lourds inconvénients : diversité du mobilier, des signes, des messages, accumulation de panneaux de toutes dimensions et de tous matériaux sur les sites, redondance quand ce n’est pas incohérence de messages.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Signe des temps

En 1947, naissait le réseau des sentiers de Grande randonnée. Identifier l’itinéraire, indiquer les directions, distances, horaires, annoncer les services utiles au randonneur… Dès cette date, et bien que limités par leurs moyens de fortune, les acteurs de cette aventure ont réalisé qu’une signalétique était nécessaire.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Les séquences d’information

1 La présignalisation. Elle relève généralement d’une signalisation routière. Normalisée, elle va permettre de signaliser l’espace et ses entrées, d’indiquer des services. Placée sur les panneaux d’agglomération, elle informe sur l’appartenance de la commune à un territoire (ex. : commune du Parc naturel régional de…). C’est un signe d’adhésion.

Lue en véhicule, l’information est strictement cantonnée à l’utilitaire (directionnel) ou au symbolique.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Typologie des mobiliers de signalétique

De prime abord, le sujet à l’air simple : les activités humaines nécessitent la mise en place de signalétique et des règles, règlements, lois en encadrent l’implantation. À l’intérieur des agglomérations et aux abords immédiats des routes et autoroutes par exemple, la loi de 1979 sur la publicité définit assez clairement les règles du jeu. Mais qu’en est-il des espaces naturels et de leurs voies : chemins d’exploitation forestière et agricole, chemins ruraux et communaux, sentiers de randonnée… ?

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Les secrets de la réussite

Souvent, sur les itinéraires de randonnées, la signalétique manque de cohérence. Au point qu’on s’interroge sur la volonté de l’aménageur : qu’a-t-il voulu transmettre ? Serait-ce une information directionnelle ? Ou plutôt des éléments permettant d’interpréter le territoire ? À moins qu’il ne s’agisse d’informations sur les services ? Une chose est sûre : la volonté de « tout mettre » est contre-productive. Chaque public ayant ses propres pratiques, ses propres besoins, ses propres caractéristiques, il est important de répondre avec pertinence à ses attentes.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Dans le Gard, on ne s’égare

Le département du Gard gère 3 500 km de sentiers. Leurs itinéraires sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et leur entretien est assuré en lien avec les fédérations de randonnée. Ce fonctionnement qui résulte de la signature d’un protocole entre le Conseil général et le Comité départemental de la randonnée pédestre du Gard a donné lieu à la formation de plus de soixante baliseurs officiels.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Les matériaux

Parlons tout d’abord du domaine routier et autoroutier, nous aborderons plus tard la signalétique en espaces naturels. La signalétique (panneaux + supports) implantée sur les voies (ou à proximité) des voies routières est essentiellement constituée de tôles d’aluminium et d’acier recevant des films et lettrages en vinyle adhésif. Elle doit être certifiée par l’Asquer (Association pour la qualification des équipements de la route) mandatée par l’Afnor selon une procédure qui ne laisse au commanditaire que le choix du fournisseur et de la qualité dans la gamme qu’il lui présente.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Tous contre Lippia

C’est une petite plante à fleurs blanches. Originaire d’Amérique latine, Lippia fut introduite dans la basse plaine de l’Aude. Échappée d’un jardin à la fin du 19e siècle, elle forme aujourd’hui de grandes superficies de gazons denses qui remplacent les prés de fauche et les parcours à moutons.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Arracher une si jolie plante

Lors d’opérations de maîtrise de pestes végétales, les gestionnaires d’espaces naturels se heurtent souvent à l’incompréhension du grand public. Dans certains cas, cela peut même représenter une entrave à l’action. Or, les invasions biologiques constituent à l’échelle planétaire un grave danger pour les espèces indigènes, les habitats naturels et les paysages. Certains milieux naturels sont plus particulièrement touchés comme les zones humides et le littoral. Face à ces menaces, les gestionnaires se doivent d’intervenir de préférence rapidement pour éviter une propagation de ces espèces.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Jussie : l’option préventive

La jussie a été pour la première fois signalée en 1995. Plante amphibie ubiquiste, elle trouve localement des conditions très favorables à son acclimatation. Hormis la roselière dense, où elle rencontre une forte concurrence vis-à-vis de la lumière, les prairies humides, les plans d’eau (250 ha) et les canaux (250 km) sont susceptibles d’être colonisés.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Méthodologie

Envisager, d'une manière globale, les problèmes posés par la colonisation d'un site par une plante envahissante, c’est possible… À condition toutefois d'effectuer un diagnostic, préalable à toute proposition d'action. Pour agir efficacement, ce diagnostic doit être établi pour chaque unité de gestion, celle-ci étant entendue comme une surface sur laquelle les conditions de milieu et les usages sont relativement homogènes. Les objectifs et les moyens de gestion de cette unité doivent, eux aussi, être homogènes.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004