Natures sauvages

Concernant l'appréhension du sauvage chez les différents peuples sur lesquels vous avez travaillé, qu'est-ce qui vous a le plus marquée ?

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Il n'y a pas de nature sauvage pour les Inuit. Leur vision animiste prête une âme aux différentes entités, et il en découle un certain anthropomorphisme. L'inukshut est un cairn habité par une âme et, en langue inuktitut, certains termes sont communs au corps et aux formes de la nature. © Fabienne Joliet

Rewilding avec les grands herbivores

Le concept de rewilding (voir définition p.26) est né de la volonté de certains gestionnaires d’espaces naturels, notamment aux Pays-Bas dans les années 1980, d’initier le « pâturage naturel » sur quelques réserves avec les deux groupe d'espèces référentes de grands herbivores (bovins et chevaux). Dans ce cadre, différentes races archaïques (Highland cattle, Galloway…) ou substituts des espèces disparues (aurochs reconstitué, tarpan) sont utilisées dans des contextes de « dédomestication ».

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Des sanctuaires de nature dans les communes volontaires

La nouvelle Charte du Parc naturel régional des Vosges du Nord prévoit de créer, à l’initiative des communes, un sanctuaire de nature spontanée dans chaque village du parc et de les mettre en réseau. Il ne s’agit pas de donner un statut réglementaire à ces propriétés communales ni de les choisir parmi des zones déjà inventoriées sur le territoire du parc.

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Les espaces de naturalité : préservation, reconnaissance, valorisation

Bien qu'elle ne soit pas seule concernée, c'est souvent à la forêt que l'on pense à propos de naturalité, à laquelle sont consacrés des espaces allant d'îlots de sénescence de quelques hectares jusqu'à de plus ou moins grandes réserves intégrales. À leurs différentes échelles spatiales, ces objets se complètent, mais tous ne bénéficient pas d'une même reconnaissance au regard de politiques d'espaces protégés, et leur visibilité s'en ressent d'autant.

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Quel degré d’interventionnisme pour quelles espèces?

Suite à la dégradation des ouvrages hydrauliques et des digues dans les anciens salins de la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie, les gestionnaires– Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et commune de Port-La Nouvelle – se sont trouvés dans l’impossibilité de gérer le site, propriété du Conservatoire du littoral, tel que prévu initialement. Il s'agissait de favoriser les Sternes naines et autres laro-limicoles par la création d’îlots de reproduction accompagnée d’une gestion précise des niveaux d’eau.

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Des « rivières joyaux » que nous pouvons encore préserver

En 2007, suite au lancement du chantier d’un barrage EDF jugé inutile sur le Rizzanese, un des derniers fleuves côtiers méditerranéens intacts de Corse, le WWF, ERN, quelques acteurs de la conservation et du monde de la pêche ont lancé un nouvel outil au service de la naturalité des rivières : Rivières Sauvages.

En 2007, suite au lancement du chantier d’un barrage EDF jugé inutile sur le Rizzanese, un des derniers fleuves côtiers méditerranéens intacts de Corse, le WWF, ERN, quelques acteurs de la conservation et du monde de la pêche ont lancé un nouvel outil au service de la naturalité des rivières : Rivières Sauvages.

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Délaisser la wilderness ?

Faut-il abandonner l'idée américaine de wilderness (cf.définition p. 29) pour continuer à penser le sauvage ? Cette question est au cœur d'un débat qui voit s’affronter des environnementalistes depuis les années 1990 et qui est repris dans les pages de deux volumineux ouvrages parus à dix années d'intervalle (cf. En savoir plus). Produit d'une conversion du regard sur la nature sauvage qui s'opère au XIX e siècle, le mythe heureux de la wilderness occupe une place centrale dans l'histoire du préservationnisme américain.

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Réintroduire, laisser-faire ou les deux ?

Alors que l'acceptation sociale est invoquée contre les projets de renforcement des populations et les réintroductions, les enquêtes montrent que le public est souvent favorable au retour des espèces.

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Avant-propos

« Le sauvage sauvera-t-il le monde ? », comme le suggérait Henry Thoreau à la fin du XIXe siècle, alors en plein âge d'or de l'idée de wilderness ?

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Notre rapport au sauvage : passionnément ou pas du tout ?

Les citoyens, comme les pouvoirs publics, portent un regard ambivalent sur le sauvage. Même si certaines études montrent une incontestable demande pour du « sauvage », il serait illusoire de considérer l’opinion publique comme un tout, identique en tous points du territoire national, et plus encore de ne pas prendre en considération qu’elle peut s’exprimer différemment selon le degré de proximité et surtout de fréquentation de l’espace en discussion sur son avenir.

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

L'Anthropocène est-il contre-nature ?

Deux lectures de l'Anthropocène1 ont tendance à converger : une lecture postmoderne, plutôt portée par les sciences humaines et sociales, qui affirme la fin de la nature au profit d'une multitude d'hybrides entre nature et artifice, et une lecture prométhéenne qui affirme que l'Homme doit désormais prendre le contrôle du système Terre, en pilotant les écosystèmes grâce à l’ingénierie écologique et le climat grâce à la géo-ingénierie.

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Pour lutter, il faut personnaliser

La croissance des jeunes animaux est une des clés de réussite en élevage. C’est aussi bien le cas pour les animaux élevés pour leur viande que pour les femelles laitières. Leur stature au moment de la première mise-bas conditionne leur carrière de productrice. Or, le principal effet du parasitisme sur les jeunes ruminants est de pénaliser leur croissance.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

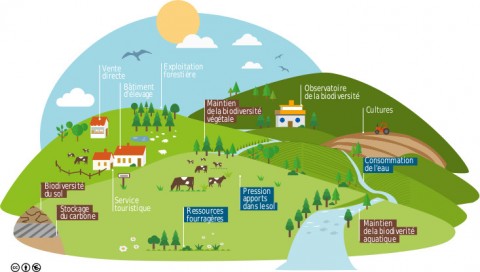

Réconcilier ressource fourragère et biodiversité ? Un casse-tête !

Au XVIIIe siècle, les troupeaux étaient la principale richesse des villages ; ils sont aujourd’hui quasiment disparu des paysages du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée. Les arguments en faveur de la réintroduction de l'activité pastorale sont nombreux : maintien des milieux ouverts, protection contre l'incendie, maintien des mosaïques paysagères.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Mangez équilibré, mangez biodiversité

Un sentiment encore très répandu est que biodiversité et valeur fourragère s’opposent fortement. Les uns déplorent la faible production des prairies à forte biodiversité et estiment que les politiques publiques environnementales les poussent à ne pas intensifier. Les autres regrettent la banalisation écologique des prairies faisant l’objet d’une forte intensification en vue d’accroître le rendement.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

La biodiversité, un service pour les éleveurs

Les éleveurs qui font leurs fromages eux-mêmes connaissent bien l'influence des plantes sur le lait produit. «Les éleveurs qui vont au Salon de l'agriculture participer au concours de Beaufort savent très bien quel fromage choisir. Un dont le lait vient de zones spéciales, où la végétation est très diverse, pas trop humide, en général à une altitude intermédiaire » raconte Bruno Martin, chercheur à l'Inra de Clermont-Ferrand. L'exploration de ce savoir-faire empirique est en cours dans les laboratoires.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Technicien agri-environnement : le pilier de la collaboration

Le technicien (ou chargé de mission) agri-environnement a toute sa place dans un espace protégé. Ce sont en effet les agriculteurs qui sont les principaux gestionnaires de l’espace ; selon les enjeux et le type d’agriculture pratiqué, ils sont des acteurs incontournables.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Mettre en valeur le travail des éleveurs

Écologues et éleveurs ont tous les deux besoin que l'activité pastorale soit pérenne. C'est la philosophie de Stéphane Hippolyte, qui anime Pasto'Loire, pour le CEN Centre-Val de Loire. « Ces éleveurs ont déjà fait le choix de sortir des circuits classiques de la grande distribution. Ils élaborent des circuits courts et transforment eux-mêmes leurs produits. Ils s'en sortent bien par le bouche à oreille.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Le dossier lu par... Thierry Lecomte

À l'heure où les projets de loi et d'Agence de la biodiversité font florès, il est grand temps de songer aux milieux ouverts, lesquels, de la plaine à la montagne, des situations les plus humides aux plus sèches, abritent des milliers d’espèces – banales ou patrimoniales – mais qui déterminent des écosystèmes originaux tant par les paysages produits que par les fonctionnalités associées.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Vivre de la nature et la faire vivre avec son troupeau

Est-ce que les éleveurs avec qui vous travaillez se préoccupent de la nature et des enjeux environnementaux ?

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Un pacte pastoral pour un patrimoine commun

Négocier le droit. Non, il n’y a pas là d’incompatibilité. C'est même le moyen de parvenir localement à des objectifs qui échappent au droit « d'en haut ». En faisant participer les acteurs territoriaux à la décision, on peut orienter les actions collectives et les normes dans les comportements individuels, tout en respectant le droit national ; on parle de « droit négocié »*.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Des contrats pour préserver la biodiversité grâce aux activités agro-pastorales

Déboiser, épierrer, débroussailler, capter l’eau de pluie, mettre en culture les meilleures terres... c'est l'Homme, qui, de la préhistoire à nos jours, a façonné le paysage des Causses méridionaux. Or, ces activités connaissent depuis quelques décennies des bouleversements économiques qui fragilisent les exploitations agricoles et ont amené les agriculteurs à changer progressivement leurs pratiques agro-pastorales.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Plus de lisibilité pour l’avenir

Les milieux forestiers sont fortement représentés dans le réseau français Natura 2000. D’emblée, quelques chiffres permettent de mesurer la portée de ces dires. On retiendra ainsi que 10 % du réseau Natura 2000 est constitué d’espaces forestiers ; que plus de 2 500 communes, soit autant de maires, sont amenées à faire vivre les 620 000 ha de forêts communales de ce réseau ; que ces espaces représentent 23 % de la forêt communale française. Le cadre est posé. L’enjeu est d’importance…

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Copie non conforme

Natura 2000 est une façon novatrice d’aborder la conservation de la nature, que nous considérons comme très positive. Mais la jeunesse de cette procédure fait que tout n’est pas encore calé. Pour notre part, nous avons rencontré des difficultés d’ordre administratif. Les obstacles les plus importants ont été relatifs au financement des interventions : comment faire coïncider les actions prévues au Docob et les cadres réglementaires actuels qui fixent la liste des mesures éligibles au contrat Natura 2000 ?

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

L’emploi rural écologique a de l’avenir

Nul doute : les contrats Natura 2000 représentent un atout important pour les territoires ruraux. L’expérience menée en région Rhône-Alpes ne contredira pas ces dires. Ainsi, au cours de l’année 2005 et dans le cadre du programme Life Nature et Territoires, trois organismes (l’Office national des forêts, l’Union régionale des communes forestières de Rhône-Alpes et la Diren) ont uni leurs forces pour développer un appui auprès des communes forestières et dynamiser l’utilisation de l’outil contrat Natura 2000 dans les forêts publiques.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

« Un atout ? Mon âge »

Ce qui intrigue quand on connaît votre fonction, c’est votre statut de consultant. Vous n’êtes pas salarié de la Communauté de communes. Il n’y a pas de lien de subordination entre la collectivité locale et vous. Quelle différence cela fait-il ?

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

« Je suis géographe »

En général, le chargé de mission Natura 2000 possède un profil d’écologue. Ce n’est pas le cas en Seine-Saint-Denis. En effet, le site est assez particulier. Tout d’abord, il s’inscrit dans un environnement urbain où la densité de la population approche les 6 000 habitants au km2. Ceci explique que nous connaissions une très forte fréquentation. La Zone de protection spéciale (ZPS) accueille plus de deux millions de visiteurs par an. En outre, il s’agit d’un site constitué de quatorze parcs : un réseau d’espaces en grande partie renaturalisés et des forêts.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Levez les yeux du guidon

Bird’s eye view disent les Anglo-Saxons ; « Lever les yeux du guidon » répondent les Français ; le constat est le même : la dimension européenne du réseau Natura 2000 permet d’acquérir une vision de la défense de la biodiversité plus globale, plus ouverte, et donc porteuse de sens.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Les collectivités locales au cœur du dispositif

Concerté, discuté, volontaire… le mode de gouvernance des vastes territoires Natura 2000 offre aux collectivités territoriales un rôle prépondérant. Le législateur a marqué sa confiance aux acteurs locaux pour atteindre les objectifs de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces présents dans les sites Natura 2000. Cette confiance a pris corps en 2001 avec la mise en place des comités de pilotage, outil innovant

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Des mesures fiscales

La loi a institué des mesures d’ordre fiscal concernant les sites Natura 2000.

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est accordée pour les propriétés figurant sur une liste établie par le préfet. Le document d’objectifs doit avoir été approuvé et ces propriétés doivent faire l’objet d’un « engagement de gestion » (contrat Natura 2000 ou charte Natura 2000) conformément au Docob en vigueur. L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la signature du contrat ou l’adhésion à la charte. Elle est renouvelable.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Mobiliser des fonds

Catherine Teyssier qui œuvre à la direction générale de la Forêt et des affaires rurales explique : « Parmi les fonds européens permettant de financer les actions Natura 2000, le principal s’avère être le Feader, lequel s’appuie sur le second pilier de la Pac. Le budget alloué à la France pour sa concrétisation sur la période 2007-2013 s’élève à 6,44 milliards d’euros. »

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Le Cemagref confirme

Comment les opérateurs de sites Natura 2000 perçoivent-ils les espaces dont ils ont la charge ? Dans quel contexte précis ces sites ont-ils été créés ? Avec quels outils, quelles difficultés ? Pour répondre à ces questions, le Cemagref a ouvert une enquête1 auprès des opérateurs locaux2. Les 192 réponses comptabilisées permettent de brosser un tableau représentatif de la gouvernance des sites Natura 2000.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Gouvernance et management

Quand, en 2002, la Communauté d’agglomération de Nice-Côte d’Azur décide de s’impliquer dans la mise en œuvre de Natura 2000, elle cherche principalement à répondre à des préoccupations environnementales. Elle propose sa candidature auprès de l’État pour être l’opérateur du site des Vallons obscurs afin de suivre au plus près les autres documents d’objectifs de son territoire, à savoir deux Zones de

protection spéciale et cinq Sites d’intérêt communautaire.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

L’arrachage de la peste

Depuis 1995, le Parc national de Port-Cros s’est engagé dans la lutte contre une plante exotique envahissante, très dynamique : la griffe de

sorcière. Cette espèce1, originaire d’Afrique du Sud, menace gravement les milieux naturels insulaires. Un universitaire marseillais, le Dr Medail, a d’ailleurs inventorié 27 plantes rares très menacées en Provence par la progression de cette peste végétale. Ces menaces sur le patrimoine végétal des îles d’Hyères motivent d’importantes opérations d’éradication menées par les agents du parc.

L’îlot du petit Langoustier

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Tous contre Lippia

C’est une petite plante à fleurs blanches. Originaire d’Amérique latine, Lippia fut introduite dans la basse plaine de l’Aude. Échappée d’un jardin à la fin du 19e siècle, elle forme aujourd’hui de grandes superficies de gazons denses qui remplacent les prés de fauche et les parcours à moutons.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Arracher une si jolie plante

Lors d’opérations de maîtrise de pestes végétales, les gestionnaires d’espaces naturels se heurtent souvent à l’incompréhension du grand public. Dans certains cas, cela peut même représenter une entrave à l’action. Or, les invasions biologiques constituent à l’échelle planétaire un grave danger pour les espèces indigènes, les habitats naturels et les paysages. Certains milieux naturels sont plus particulièrement touchés comme les zones humides et le littoral. Face à ces menaces, les gestionnaires se doivent d’intervenir de préférence rapidement pour éviter une propagation de ces espèces.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Jussie : l’option préventive

La jussie a été pour la première fois signalée en 1995. Plante amphibie ubiquiste, elle trouve localement des conditions très favorables à son acclimatation. Hormis la roselière dense, où elle rencontre une forte concurrence vis-à-vis de la lumière, les prairies humides, les plans d’eau (250 ha) et les canaux (250 km) sont susceptibles d’être colonisés.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Méthodologie

Envisager, d'une manière globale, les problèmes posés par la colonisation d'un site par une plante envahissante, c’est possible… À condition toutefois d'effectuer un diagnostic, préalable à toute proposition d'action. Pour agir efficacement, ce diagnostic doit être établi pour chaque unité de gestion, celle-ci étant entendue comme une surface sur laquelle les conditions de milieu et les usages sont relativement homogènes. Les objectifs et les moyens de gestion de cette unité doivent, eux aussi, être homogènes.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Plantes envahissantes

Lorsque les hommes du néolithique ont étendu leur champ d’action à partir du « croissant fertile » du Moyen Orient, imposant leur culture et leur savoir-faire vers le nord de l’Europe, ils ont favorisé les premiers transferts d’espèces étrangères sur notre territoire.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004