Coopérer avec les agriculteurs, s’intéresser à leurs besoins

Malgré les diagnostics, les conseils de gestion, l'animation foncière et les Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), il est difficile d'inverser la tendance : les prairies naturelles inondables continuent à disparaître en parallèle d’une régression conséquente de l’élevage herbager.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Avant-propos

En écrivant la maxime « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », Lavoisier, paraphrasant Anaxagore, ne pensait sans doute pas à la question du devenir des produits de la gestion des milieux naturels ! Que faire de la matière produite par les opérations d'entretien ou de restauration ? Dans la nature, il n’y a que des cycles, tout déchet est une matière première. La notion moderne d’économie circulaire ne fait que nous le rappeler.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Intérêts de la fauche exportatrice

POURQUOI FAUCHER ?

La fauche est un outil de restauration ou de gestion à privilégier pour de nombreux milieux dont la pauvreté des sols conditionne la diversité et la richesse des communautés et des espèces végétales. Elle peut être utilisée seule, ou en complément d’autres actions (débroussaillage, étrépage ou pâturage extensif par exemple), selon la nature ou l’état de ces milieux.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Frantz Veillé technicien forestier Littoral Flandre Artois, ONF : « Avec le Conservatoire botanique, je travaille depuis quinze ans à ces questions de fauchage sur les prairies humides. Mon conseil, c'est de voir ces travaux comme évolutifs. Pendant deux ou trois ans, on utilise des engins mécaniques type ensileuse (ci-dessus Tarr-up) pour restaurer la structure herbacée prairiale. Mais ce n'est qu'une étape. Nous passons par la suite avec une barre de coupe pour valoriser les produits en foin et prendre en considération les enjeux faune (entomofaune, batracofaune…) ».

Comment faire le lien entre gestionnaire et recherche appliquée ?

UNE MACHINE SUR-MESURE, C'EST VRAIMENT RAISONNABLE ?

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Réutiliser les produits de gestion sur des espaces naturels

La RNN des étangs du Romelaëre est composée pour moitié d'étangs issus de l'extraction de la tourbe. Des digues ont été recréées pour lutter contre l'érosion avec deux rangées de pieux de chêne entre lesquels le gestionnaire met des branches de saules ou des branchages et des végétaux issus de la fauche des roselières et mégaphorbiaies.

La RNN des étangs du Romelaëre est composée pour moitié d'étangs issus de l'extraction de la tourbe. Des digues ont été recréées pour lutter contre l'érosion avec deux rangées de pieux de chêne entre lesquels le gestionnaire met des branches de saules ou des branchages et des végétaux issus de la fauche des roselières et mégaphorbiaies.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Espèces invasives : valoriser ou détruire ?

Les premières observations de l'écrevisse de Louisiane sur le lac de Grand- Lieu (Loire-Atlantique) ont été faites en 1999, et la population n’a cessé d’augmenter depuis, jusqu’à un pic en 2006 (plusieurs tonnes récoltées) entraînant de nombreuses modifications du milieu. L'invasion a pu être stabilisée à partir de 2007, au moment de l'autorisation de pêche et de vente par les pêcheurs locaux.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Planifier mais rester souple

En Auvergne-Rhône-Alpes, cette préoccupation n’a cessé de se structurer, apportant son lot d’idées nouvelles, incitant parfois à l’amélioration des technologies en collaboration avec des entreprises. De nouvelles dynamiques sont ainsi générées et l’effort permanent d’anticipation des Conservatoires d'espaces naturels y est pour quelque chose. L’expérience montre toutefois que la planification ne peut être maximale, l’opportunisme reste important.

L’ÉTÉ PROPICE À LA PROGRAMMATION

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

S'associer pour valoriser

Trouver des synergies, c'est le but des appels à manifestation d'intérêt. En lançant Dynamic Bois 2015, l'Ademe voulait encourager des projets allant dans le sens du développement durable autour de la biomasse. Le projet monté par Agriopale, une entreprise du Pas-de-Calais, a le mérite d'être pensé à l'échelle du territoire, en prenant en compte les intérêts de chacun des partenaires. Du côté économique, Agriopale cherchait à diversifier et sécuriser ses sources d'approvisionnement, à mobiliser des ressources ligneuses non exploitées.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

S'insérer dans une filière deux exemples

MARAIS DE L'ANGLADE, VALORISATION DE LA BOURDAINE

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Négocier pour préserver la ressource

Utiliser des produits de la nature, d'accord, mais sous quelles conditions ? L'arnica conjugue plusieurs difficultés pour les laboratoires pharmaceutiques : elle ne se cultive pas bien, elle est très localisée, et très liée à la préservation de son milieu. Bref, si on veut pouvoir la cueillir encore longtemps, et donc maintenir l'activité économique, il faut mettre en place une cueillette raisonnée. C'est le PNR des Ballons des Vosges qui a petit à petit coordonné les opérations en lien constant avec le département des Vosges.

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Le dossier lu par... Emmanuel Delannoy

Il n’était pas rare, il y a peu, d’entendre des chefs d’entreprises déclarer très sincèrement « la biodiversité, je sais bien que c’est important, mais en quoi est-ce que ça concerne mon entreprise ? ». Ne nous voilons pas la face, c’est encore aujourd’hui largement le cas.

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Des entreprises gèrent leur espace naturel dans une perspective commune

Si le projet de parc d'activités a d'abord été porté par un syndicat mixte, ce sont aujourd'hui les entreprises ellesmêmes qui gèrent les espaces naturels du site, via une association syndicale. Comme un syndic de copropriété, dans lequel la Communauté d'agglomération du Boulonnais figure. « Dès le début, le PNR Caps et marais d'Opale était présent, car les trois communes concernées en font partie.

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

L'EPF, recycleur de terrains industriels

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Et quand les entreprises ne jouent pas le jeu ?

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Soigner ses relations et ses compétences

J'ai passé mon enfance à la campagne, avec des parents naturalistes. Je me suis passionné très tôt pour la géologie, et j'en ai fait mon métier. J'ai participé jeune à des suivis. La nature et sa protection font vraiment partie de ma vie. J'ai travaillé en laboratoire, mais mon embauche chez un carrier c'était à la fois un retour dans ma région natale, et un retour aux éléments naturels.

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Et si la gestion alimentait une filière industrielle ?

L'abandon d'activités traditionnelles par les briérons a eu pour impact de modifier l'évolution du marais : accumulation des vases et progression de la roselière. Une solution combinant préservation et développement économique durable a du être trouvée.

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Gérer un chantier comme un espace naturel

Comment l’implantation d'un terminal méthanier a-t-elle pu cohabiter avec une zone de nourricerie pour les limicoles ? Il ne s'agit pas que d'un dossier classique de compensation, le maître d'ouvrage s'est réellement investi en faveur de la biodiversité en s'appuyant sur les experts locaux du domaine : gestionnaires, associations naturalistes, bureau d'étude, mais aussi entrepreneurs avertis.

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Préserver ressource économique et biodiversité

Les sources d’eau minérale naturelle bénéficient d’une efficace protection géologique (voir ci-dessous). Néanmoins, la préservation absolue, à long terme, de leur pureté et de leur stabilité, requiert la prise en compte des risques liés aux activités anthropiques (agriculture, habitat, gestion forestière…). Depuis plus de 20 ans, un programme d'actions a été développé afin de préserver la pureté de l’eau Evian, sans freiner le développement économique local.

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Échange expert contre terrain d'étude

Partageant le constat de l’importance de la biodiversité, Suez environnement et le Muséum se sont associés en 2008 pour élaborer la démarche de préservation de la biodiversité sur les sites de traitement et de valorisation de déchets. Pour être efficace, ce partenariat a nécessité de s’accorder sur un langage commun, l’adéquation des objectifs et la temporalité des actions. En effet, les intérêts des uns et des autres sont parfois contradictoires, tiraillés entre réalisme économique, contraintes réglementaires, rigueur académique et caractère imprévisible du vivant.

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Anticiper les aménagements et remises en état pour créer des conditions favorables à la biodiversité

Les carrières sont mal perçues par les populations, et ce n'est pas étonnant. Pour les riverains, elles sont sources de nuisances, et comme toute activité d'extraction, elles altèrent le paysage. Les naturalistes, en particulier, y voient une menace : pour des espaces naturels. D'abord, parce que les carrières, par définition, ne se trouvent pas en zones urbanisées ou dans des parcs d'activités. Mais bien sûr aussi pour les atteintes aux milieux et aux habitats naturels. Pourtant les intérêts semblent converger plus facilement depuis quelques années.

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Biodiversité et organisations : des interactions mutuellement favorables ?

Pour les organisations, dont les entreprises, la gestion de la biodiversité reste encore trop souvent perçue comme une contrainte. Or, depuis les travaux du Millenium Ecosystem Assessment en 2005, il y a une prise de conscience que la biodiversité est au coeur du développement. D'abord du développement actuel des sociétés par les services qu'en retirent les humains -approvisionnement, régulation et culture. Mais aussi des développements futurs, grâce aux services d'auto-entretien qui conditionnent la disponibilité des services demain.

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Le dossier lu par... Pierre Jay-Robert

Et vous, quels sont vos premiers souvenirs entomologiques ? Est-ce ce jason, majestueux et charitable, qui prit un peu de repos sur votre épaule après vous avoir égaré dans le maquis ? Le phasme au balancement hypnotique ? Ou bien cette guêpe, enivrée de sirop, qui vous piqua au coin des lèvres et vous envoya, petit Elephant Man, être la risée du collège ?

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Regarder plus petit pour aller plus loin…

Mises à part quelques espèces « jolies » ou « utiles » à l’Homme, les insectes ont mauvaise presse dans l’imaginaire collectif. Pourtant, ils sont synonymes de biodiversité et les professionnels de l’environnement connaissent leur importance. Pollinisateurs, proies, décomposeurs… des rôles-clés du fonctionnement de la nature. Du sol à la canopée, sept animaux sur dix sont des insectes. Omniprésents, prépondérants, incontournables… tant de superlatifs pour qualifier leur masse et leurs actions.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Nuisibles ? Pas pour tous !

Outre leur intérêt intrinsèque pour la biodiversité et les nombreux services écologiques qu’ils rendent à l’Homme (pollinisation, contrôle des ravageurs, etc.), les insectes sont une nourriture de choix pour 60 % des oiseaux qui peuplent la planète. Les passereaux, en particulier, par leur petite taille et le comportement nidicole de leurs oisillons (entièrement dépendants des parents pour leur alimentation) ont besoin de proies riches en protéines et faciles à digérer pour assurer la croissance des petits.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Les communautés d’insectes : une information originale sur l’état des milieux pour le gestionnaire

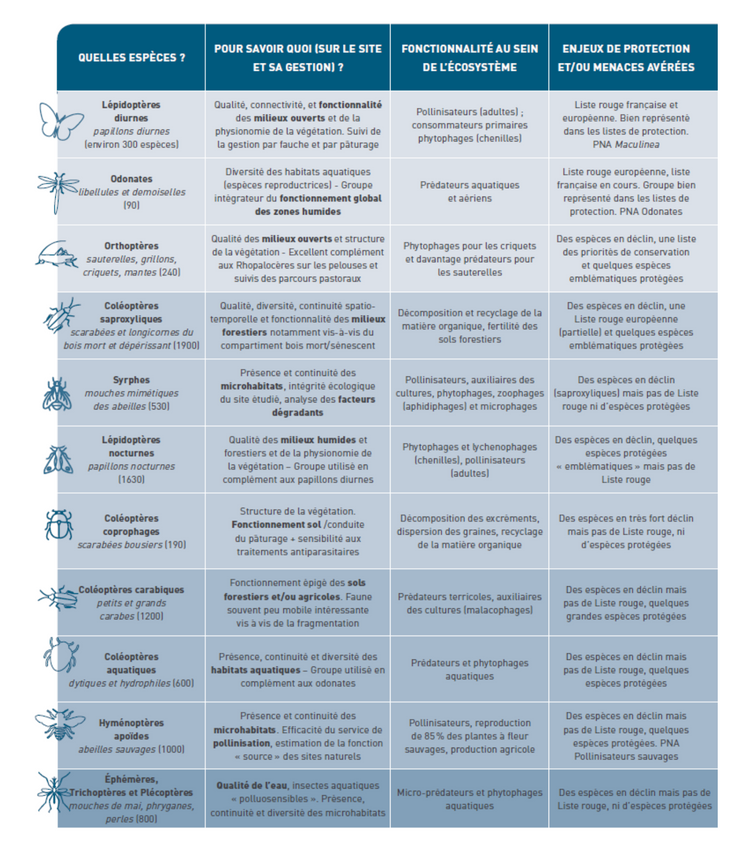

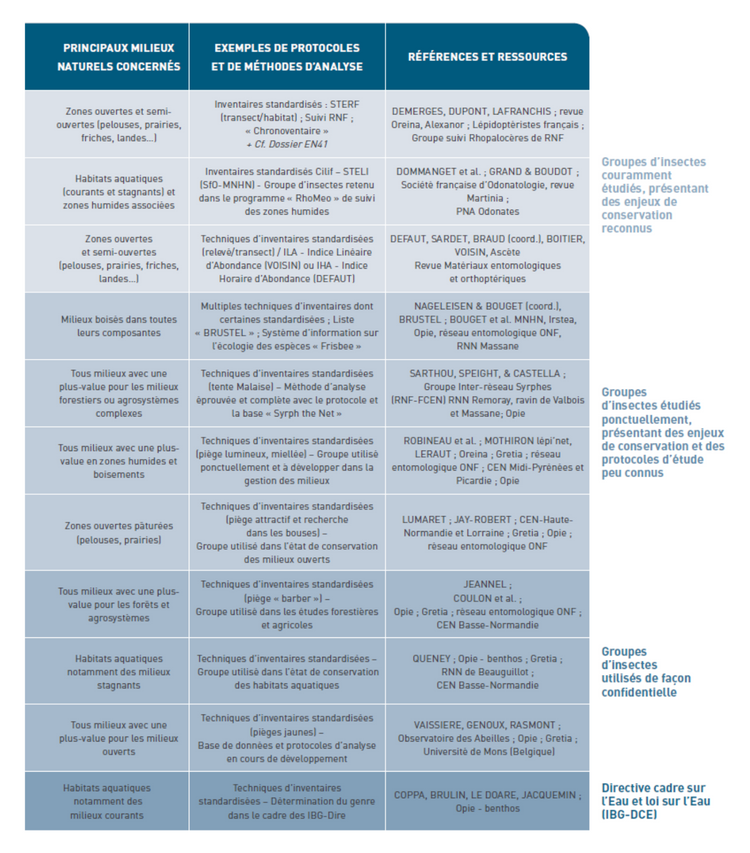

Les insectes, prédominants au sein du monde animal en espèces (plus de 75 %) et en biomasse, sont les agents de nombreux processus du fonctionnement des écosystèmes. Si l’étude des végétations et des vertébrés demeure « l’entrée en matière » incontournable des plans de gestion, l’amélioration des connaissances concernant les plus petits des animaux reste trop souvent au rayon des voeux pieux.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

De l’importance des connaissances

Améliorer la connaissance du patrimoine naturel et la compréhension des relations fonctionnelles qui régissent les compartiments du vivant, c’est un des objectifs importants du Parc amazonien de Guyane (PAG). Depuis 2010, plusieurs projets sont menés en parallèle pour y répondre concernant les insectes. « On s’empare du sujet pour de la connaissance pure depuis relativement peu de temps, affirme Raphaëlle Rinaldo, qui coordonne les programmes scientifiques du Parc.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Éloge de la collaboration gestionnaire/entomologiste

Aujourd’hui, la tâche du gestionnaire d’espaces naturels s’est considérablement compliquée. Il est confronté à la nécessité de prendre en compte de nombreux paramètres inhérents au caractère complexe du vivant. Les connaissances progressant, face aux différents enjeux de gestion, il est conduit à faire des choix basés sur une démarche multi-critères.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Génie écologique Des outils au service d’une approche globale de la gestion des espaces naturels

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Vers une guerre des abeilles ?

D’un côté, l’abeille mellifère (ou domestique), Apis mellifera, est « l’abeille » bien connue du grand public dont les colonies populeuses produisent miel et autres produits de la ruche. C’est une espèce indigène en Europe avec laquelle faune et flore ont coévolué depuis des millions d’années (Ruttner 1987, Danforth et al. 2012). De l’autre, plus de 900 espèces d’abeilles (Hymenoptera : Apiformes) dites ‘sauvages’ qui regroupent andrènes, bourdons, halictes, mégachiles et autres xylocopes (913 espèces exactement d’après Leonhardt et al. 2013).

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Ces raisons qui font qu’on s’occupe si mal des petites bêtes

Malgré leur omniprésence, beaucoup d’espèces sont rares. Cette rareté peut avoir pour origine le manque d’habitat ou de micro-habitat. Dans ce cas, on peut espérer conserver l’espèce en maintenant, voire en développant, son habitat. Cela peut parfois nécessiter beaucoup de temps (création de grosses cavités dans les arbres), et n’être efficace que si l’espèce s’est maintenue à proximité pour recoloniser l’habitat.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Écoutez la nature, elle a des choses à dire

Dans le monde animal, de très nombreuses espèces utilisent les signaux acoustiques pour communiquer. Nous pensons naturellement aux gazouillis des oiseaux, mais c’est aussi le cas des anoures, des insectes (criquets, papillons nocturnes…), des mammifères (brame du cerf, ultrasons des chiroptères) et même des poissons ! Ces signaux permettent de véhiculer différents types d’informations entre l’émetteur qui produit les signaux et le récepteur qui va les percevoir.

Espaces naturels n°47 - juillet 2014

Les mots du son nature

L’écologie sonore, ou écologie acoustique, est l’étude de la relation entre les organismes vivants et leur environnement sonore. C’est un concept formulé à l’origine par le canadien Raymond Murray Schafer dans son livre de 1977 Le Paysage sonore (en anglais The Tuning of the World, qu’on pourrait aussi traduire par « Accorder le monde »), qui y voit une discipline à la croisée de multiples champs : musique, géographie, urbanisme, sociologie, acoustique, zoologie...

Espaces naturels n°47 - juillet 2014

Utiliser le son pour avertir

Commençons par dire qu’il faut s’adapter à l’espèce ciblée. Par exemple, les ultrasons sont inefficaces pour les oiseaux : il les entendent très mal. Ensuite, la manière dont les sons sont diffusés semble primordiale. L’inconvénient des méthodes acoustiques est en effet leur caractère éphémère.

Espaces naturels n°47 - juillet 2014

Métier : audionaturaliste

Parmi les trésors de Boris Jollivet, il y a le lynx, des percussions d’araignées, ou le concert naturel d’un lac gelé. Il rêve de cétacés, de forêt amazonienne, ou mieux, d’enregistrer le loup en France. « Le retour des grands prédateurs est un bon indicateur de l’état de santé de nos espaces naturels et de notre rapport au sauvage ! » Nul besoin de trop d’exotisme, il y a déjà beaucoup à découvrir, à contempler et à écouter près de chez soi. Sa motivation est avant tout le partage de ses découvertes. « Le son est un bon moyen de sensibiliser à la nature et à sa préservation.

Espaces naturels n°47 - juillet 2014

Son et sciences participatives en VO

La diversité de public qui participe au STOT NC(2) permet une répartition homogène des carrés suivis. L’objectif des formations (gratuites et ouvertes à tous) est de permettre à chaque « stoteur » de pouvoir identifier principalement par le chant les différentes espèces. En effet, compte tenu de la présence d’un certain nombre d’espèces endémiques en milieu forestier humide, l’identification auditive reste la plus pertinente ; il est plus courant de les entendre que de les voir.

Espaces naturels n°47 - juillet 2014

La nature à vue d’oreille

Les non et mal-voyants disposent souvent d’outils favorisant leur autonomie dans leurs déplacements (chien-guide, smartphone, canne blanche, GPS ...). Mais rares sont les outils qui permettent un accès à du contenu de médiation comme des audioguides pour des balades extérieures... Or se balader en nature, c’est revenir avec des images en tête, même pour les 1,7 millions de déficients visuels dont près de 207 000 sont malvoyants profonds et aveugles.

Espaces naturels n°47 - juillet 2014