Espaces naturels n°62 - avril 2018

Le bénévolat, une porte d'entrée vers la biodiversité

Lorsqu'en 2012, il a fallu refaire le chemin d'accès à l'observatoire ornithologique de cette réserve vendéenne dont il est le conservateur, Hugues des Touches s'est trouvé en charge d'un chantier « titanesque » au vu des moyens dont il disposait : 400 m de sentier sur caillebotis cernés par une palissade en bois, autant dire beaucoup de main-d’œuvre. Pour l'occasion, plus de 600 scouts de France, provenant de tout le pays, sont venus prêter main-forte, séjournant sur place pendant une ou deux semaines tout au long du chantier d'été qui a duré près de trois mois.

Espaces naturels n°62 - avril 2018

Les Britanniques et la nature, une histoire d'amour éternel ?

Le Royaume-Uni a une tradition caritative bien plus ancienne que la France, qui remonte à plus de 400 ans. L'un des fondements de la loi régissant les organismes caritatifs (le Statut des usages charitables, de 1601) est né de la tourmente de la période Tudor et des relations entre l’État et l’Église.

Le Royaume-Uni a une tradition caritative bien plus ancienne que la France, qui remonte à plus de 400 ans. L'un des fondements de la loi régissant les organismes caritatifs (le Statut des usages charitables, de 1601) est né de la tourmente de la période Tudor et des relations entre l’État et l’Église.

Espaces naturels n°62 - avril 2018

La nature, une aventure collective

À l’heure où l’évocation de la nature tient une place prépondérante dans nos sociétés, paradoxalement il semble difficile d’amener le public à développer son approche naturaliste. Pourtant ce public existe. Au gré des rencontres, on ne cesse de recueillir des témoignages presque banals, mais auxquels il faut donner une grande valeur : « Je m’intéresse beaucoup à la nature » ; « J’aime la nature » ; « La nature, c’est important ». En creusant un peu, on s’aperçoit que beaucoup de ces amateurs de nature sont observateurs de leur environnement proche.

Espaces naturels n°62 - avril 2018

Quand conservation rime avec insertion

La plupart des Réunionnais cultivent un amour certain pour leur patrimoine naturel, qui se caractérise par une biodiversité remarquable, bien conservée et un fort endémisme. Mais, dans une île où les indicateurs économiques et sociaux sont parfois alarmants, l’humain est naturellement rattrapé par l’urgence de « se débrouiller » au quotidien… nécessité faisant force de loi ! Et l’engagement pour la biodiversité n’est pas toujours prioritaire.

Espaces naturels n°62 - avril 2018

La participation en question

L’érosion de la biodiversité fait partie des préoccupations environnementales des citoyens des sociétés occidentales du XXIe siècle. Cela se traduit par un double phénomène : d’une part, la demande croissante de la société civile en informations, voire en formations, sur ces thématiques ; d’autre part, une incitation des pouvoirs publics à impliquer davantage les citoyens dans les projets de territoire.

Espaces naturels n°62 - avril 2018

Le don au secours du modèle associatif

Il existe de multiples façons de s’engager pour une cause. Parmi celles-ci, le soutien financier, même s’il est souvent dévalorisé au regard d’autres formes d’engagement, à commencer par le bénévolat. Le monde associatif et l’argent ont toujours formé un couple improbable. Les militants associatifs préfèrent l’action aux moyens de la mettre en place, et les financeurs considèrent les acteurs associatifs comme des interlocuteurs sympathiques mais pas toujours très sérieux. Cette vision caricaturale demeure, même si elle a heureusement perdu de son emprise au fil des années.

Espaces naturels n°62 - avril 2018

Des palmiers à Calais ?

Évacué en octobre 2016, la « jungle de Calais », 20 hectares entre polders, dunes et marais, a une histoire très spéciale. En 2014, ces terrains ont été rétrocédés au Conservatoire du littoral par la Région Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre de la mise en place de mesures compensatoires pour l’extension du port de Calais.

Espaces naturels n°62 - avril 2018

Les usagers des ressources au centre de la gouvernance

À l’heure de la crise de la démocratie représentative, les politiques publiques en appellent à une participation des citoyens, en vue de permettre à tous de se rapprocher du projet de société démocratique, fragilisé notamment lors de la campagne des élections présidentielles. Comment rendre la res publica, la « chose publique », aux citoyens ?

Espaces naturels n°62 - avril 2018

La protection de la nature a une histoire, partageons-la !

Sous le titre Les Français et la nature, pourquoi si peu d’amour ? Valérie Chansigaud, historienne de l’environnement, dresse un constat sans concession d’une situation qu’elle présente comme une exception française : nous autres Français, à la différence des pays anglo-saxons, avons un problème avec la nature, sa connaissance et sa protection. Elle appuie sa démonstration sur de nombreux exemples qui tendent à témoigner, historiquement, d’un moindre engagement des Français envers cette cause et d’un décalage de réalisations dans le temps.

Espaces naturels n°62 - avril 2018

Espaces naturels n°62 - avril 2018

Espaces naturels n°62 - avril 2018

Foncier : trouver la bonne articulation avec les autres protections

Un propriétaire institutionnel ou privé, des gestionnaires associatifs ou publics : toutes les combinaisons sont possibles pour servir l'objectif de protéger un espace naturel. Un mille-feuille souvent critiqué mais qui trouve pourtant son équilibre. Sur le littoral atlantique par exemple, le Conservatoire du littoral mène son action foncière et collabore avec la LPO sur des réserves naturelles nationales, mais aussi des conservatoires d'espaces naturels, des communautés de communes, l'ONCFS, les départements. De part et d'autre, on y trouve son intérêt.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

L'achat, une valeur sûre soutenue par les agences de l'eau

Soutenir l'achat est l'un des outils incontournables des agences de l'eau pour contribuer à mettre fin à la disparition, à la dégradation des zones humides et préserver ou maintenir leur fonctionnalité. Ce constat de la régression des zones humides au cours des dernières décennies est partagé par d'autres. Il est intéressant de noter que les agences de l’eau ont choisi cette option comme étant celle qui permet d’agir « efficacement et rapidement pour éviter de nouvelles pertes de surfaces et pour reconquérir des terrains perdus. »

Espaces naturels n°50 - avril 2015

PAEN : nouvel outil pour les espaces agricoles et naturels

Les départements contribuent à la préservation des espaces naturels et agricoles. Ils disposent pour cela des politiques en faveur des espaces naturels sensibles (ENS-chiffres p.24). La Loi relative au développement des territoires ruraux, qui leur a transféré les outils de l’aménagement foncier rural (réaménagement foncier, réglementation des boisements, terres incultes), leur permet aussi de créer des PAEN (périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains).

Espaces naturels n°50 - avril 2015

La maîtrise foncière des espaces naturels pour quoi faire ?

DE LA SIMPLE ACQUISITION À LA MAÎTRISE FONCIÈRE MULTIFORME

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Une révision partagée de la stratégie à long terme

La stratégie du Conservatoire ne peut être qu’une stratégie à long terme. L’action foncière demande un pas de temps long pour se mettre en place, souvent générationnel et donc au minimum trentenaire. Les missions ont évolué, qu’il s’agisse de l’action foncière ou de la gestion : la restauration des écosystèmes est une oeuvre de longue haleine, sans cesse renouvelée dans le contexte des évolutions dynamiques du littoral, l’ouverture au public doit être souvent repensée en fonction de l’évolution des usages.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Animateur foncier : pédagogie et passion

« Notre travail, c'est de mettre en application un programme d’acquisitions foncières. On a l'avantage d'être dans le processus du début à la fin, de la stratégie à l'application, » résume Patricia Bigot, de la délégation Manche-Mer du nord du CDL. Effectivement, le rôle de l'animateur foncier est généralement de gérer aussi bien les ventes spontanées (quand le propriétaire vient de lui-même proposer son terrain à la structure), que la prospection et l'exercice du droit de préemption.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Des données régionales au service de la gestion des territoires

Rhône-Alpes innove depuis 2009 en complétant le SINP par un troisième pôle : le pôle gestion des milieux naturels. Lancée en 2006, la stratégie de la Région Rhône-Alpes1 en faveur du patrimoine naturel s’inscrit dans celle, nationale, du « Système d’information sur la nature et les paysages » (SINP). Elle prévoit la mise en place de pôles d’information flore-habitats et faune.

Rhône-Alpes innove depuis 2009 en complétant le SINP par un troisième pôle : le pôle gestion des milieux naturels. Lancée en 2006, la stratégie de la Région Rhône-Alpes1 en faveur du patrimoine naturel s’inscrit dans celle, nationale, du « Système d’information sur la nature et les paysages » (SINP). Elle prévoit la mise en place de pôles d’information flore-habitats et faune.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Protéger les espaces agricoles et naturels pour l'avenir de l'Humanité

2015 est l’année internationale des sols. De plus, elle se termine à Paris par la conférence internationale sur le climat. Que d’opportunités pour évoquer l’indispensable protection des espaces naturels. En effet, ces espaces, qui comprennent notamment les terres agricoles1, résultent de multiples interactions entre le sol, le climat et la flore et la faune, remarquées et « ordinaires », connues et inconnues. Ils assurent des fonctions essentielles : ils fournissent plus de 97% de l’alimentation calorique de l’Humanité, et stockent 3 fois plus de carbone que l’atmosphère.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Les principaux outils de la maîtrise foncière dans les espaces naturels

La maîtrise foncière peut revêtir d’autres formes que la seule acquisition foncière. En effet, maîtriser le foncier, c’est obtenir les droits réels d’occupation et/ou de gestion d’un terrain, et il n’est pas toujours nécessaire ou possible d’acquérir.

La maîtrise foncière peut revêtir d’autres formes que la seule acquisition foncière. En effet, maîtriser le foncier, c’est obtenir les droits réels d’occupation et/ou de gestion d’un terrain, et il n’est pas toujours nécessaire ou possible d’acquérir.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Eviter, réduire, compenser : une doctrine nationale pour passer à l’action

Le but de la doctrine et du comité qui y a travaillé, était de clarifier et harmoniser les méthodes au plan national. Le comité de pilotage a validé en 2012 une doctrine nationale assez largement partagée afin de rappeler les principes qui doivent guider tant les porteurs de projets que l’administration, pour faire en sorte que les questions environnementales soient intégrées aux projets dès leur élaboration et persistent par la suite, tout en garantissant une homogénéité de traitement sur le territoire. La définition de la doctrine devrait améliorer la prise en compte des enjeux qui pèsent sur les milieux naturels terrestres, aquatiques et marins.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Les points à améliorer : le contrôle de la mise en oeuvre effective des mesures et l’évaluation

Le CNPN examine les dossiers de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. Malgré des améliorations incontestables, un certain nombre de dossiers restent de qualité insuffisante...

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

La compensation et les Cen, exigences et ambitions

Les Conservatoires d’espaces naturels, souvent sollicités pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires, ont fait le choix de longue date de se positionner. Avec plusieurs exigences : respect des procédures, réalité effective des mesures d’évitement puis de réduction d’impact et, bien sûr, qualité des mesures compensatoires proposées - qu’elles apportent de vraies réponses au patrimoine dégradé.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Les gestionnaires d’espaces naturels : des acteurs légitimes et fiables de la compensation

Depuis 1976, les gestionnaires d’espaces naturels se sont impliqués diversement dans la séquence « éviter, réduire, compenser » et en particulier dans la mise en oeuvre des mesures compensatoires. Aujourd’hui, alors que le triptyque a été revisité, ses principes réaffirmés et étendus aux continuités et aux fonctionnalités écologiques, il est naturel que les gestionnaires s’approprient et s’impliquent plus avant dans ce dispositif qui constitue une des pierres angulaires de toute stratégie de préservation de la biodiversité.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Le PNR se rend indispensable

En 2012, le PNR des Boucles de la Seine normande s’est investi dans un projet d’aménagement avec mise en place de mesures compensatoires.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Une coopération intelligente entre routes et ENS

Les opérations d’aménagement sur les 4 200 km de routes départementales impactent fréquemment des milieux naturels à enjeux. Parmi les 50 actions du schéma départemental ENS, on trouve donc la mise en place d’une gestion collaborative des mesures compensatoires liées à la réalisation d’infrastructures routières. Après avoir mobilisé dès les études préalables, des actions d’évitement et de réduction, le département met en place des actions écologiques dans le but de compenser les impacts résiduels et inévitables du projet sur la biodiversité.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Penser la compensation pour améliorer la TVB

La prise en compte des continuités écologiques et de la biodiversité ordinaire s’invite au coeur des réglementations sur la compensation des impacts écologiques (réforme des études d’impacts, trame verte et bleue). La TVB (Trame verte et bleue) est aujourd’hui questionnée en tant que localisation privilégiée de mesures compensatoires. Améliorer la connectivité des habitats peut permettre de compenser les effets de la fragmentation (perte et isolement d’habitats) et de renforcer la fonctionnalité des réseaux écologiques.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Compenser des potentialités écologiques

A l’heure actuelle, les dossiers de mesures compensatoires sont la plupart du temps basés sur des inventaires taxonomiques.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Qui fait quoi ?

L’étude d’impact : la première étape avant la séquence ERC

Le projet CNM (contournement Nîmes-Montpellier) s’inscrit dans le projet de ligne à grande vitesse de Valence à Marseille et Montpellier qui a été déclaré d’utilité publique (DUP) le 31 mai 1994.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

La compensation : un rôle primordial pour les gestionnaires

Troisième acte d’une pièce qui commence par éviter et réduire, la compensation est un élément clé d’une doctrine encore en cours de matérialisation aussi bien dans les moeurs que dans les faits.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Animation territoriale : 5 ans d’expérience pour les zones humides

Face à une forte dégradation des zones humides, l’implication des collectivités locales devient déterminante. Aussi, les quatre conservatoires. Cinq ans d’un travail de longue haleine, porteur d’enseignements quant à la manière de s’organiser et de réussir. Il s’agissait pour les conservatoires de donner une toute autre ampleur à un travail déjà engagé, avec l’appui de la région Rhône-Alpes et de certains départements, d’animation auprès de territoires non doté en ingénierie environnementale. Selon les secteurs, la première note consistait à porter à connaissance les inventaires de zones humides et des enjeux sociétaux.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Forum des aires marines protégées

Travailler ensemble pour protéger la mer efficacement ? C’est la vocation principale du forum des gestionnaires d’aires marines protégées françaises (forum des AMP). Créé par les gestionnaires, pour les gestionnaires, ce réseau leur permet de se rencontrer, d’échanger sur leurs problématiques quotidiennes, de construire ensemble des outils partagés et une vision commune pour la gestion de nos territoires marins.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Surveiller et suivre en mer...

Pour observer la mer et ses usages, le gestionnaire doit se doter de moyens adaptés à un milieu très complexe et difficile d’accès.

• Le fond. L’utilisation d’images aériennes voire satellites pour la tranche bathymétrique 0-15 m et la prospection par des moyens acoustiques pour la tranche profonde permet une vision d’ensemble. Elle peut être complétée par le travail des plongeurs, d’engins de prélèvement ou de robots radiocommandés (Rov).

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Les AMP ont-elles leur place dans la gestion des ressources halieutiques ?

En trois décennies les pêcheurs ont dû faire face aux virages brutaux de la politique commune des pêches. Ils ont d’abord connu l’Europe bleue, axée sur le productivisme ; puis les Totaux admissibles de captures et quotas, négociés autant sur des bases politiques que scientifiques. On leur a ensuite imposé une gestion basée sur l’écosystème. Ils sont maintenant confrontés à une politique visant le bon état écologique des eaux marines pour 2020.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Le train est lancé...

La France est absente, lorsque, en 2005, se réunit le premier congrès mondial des aires marines protégées en Australie. Certes, quelques gestionnaires d’AMP pionnières (réunis au sein d’un forum du même nom) occupaient déjà le terrain mais la France n’avait alors que quelques dixièmes de pourcent de surface protégée. Et, même en 2006, quand la plus grande réserve naturelle était créée dans les eaux de Kerguelen, l’espace marin protégé était fortement éloigné de l’objectif de dix pour cent, ambitionné au sommet de la Terre de Johannesburg en 2002.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

« Constats et objectifs sont partagés »

Dans la Réserve naturelle des Bucchi di Bunifaziu (Corse), vingt années de suivis scientifiques montrent qu’une gestion raisonnée avec la communauté de pêcheurs et une politique d’aires marines protégées permettent de stabiliser l’effort de pêche et d’augmenter les rentabilités par bateau. Il y a vingt ans, conservation et pratique de la pêche professionnelle étaient mises en opposition. Aujourd’hui, constats et objectifs sont partagés.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Travailler pour une AMP : quelles compétences ?

Les aires marines protégées ont quelquefois du mal à recruter des personnels ayant des compétences adaptées au milieu marin. Il est vrai que le parcours des agents marins fait souvent apparaître un lien avec la mer. C’est ainsi que des pêcheurs, plongeurs, scientifiques… trouvent leur place dans une telle équipe de gestionnaires où certains agents ont une formation initiale en lien avec le métier exercé. D’aucuns possèdent le brevet d’animateur, le brevet d’État de plongée, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Plongée : un réseau d’observateurs

Protéger la mer, c’est savoir : qui fait quoi et où ? L’Agence des aires marines protégées propose dans ce cadre un portail des démarches participatives impliquant des plongeurs volontaires. Outre cet inventaire, le projet vise à accroître les interactions entre plongeurs, gestionnaires d’AMP et scientifiques, d’autant que l’intérêt des sciences participatives est régulièrement débattu.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Harmoniser les suivis scientifiques avec l’observatoire du patrimoine naturel littoral

Harmonisons nos suivis scientifiques pour une gestion adaptative, au plus près des enjeux de conservation. Telle pourrait être la devise des gestionnaires d’AMP. Constitués en réseau, ils ont imaginé un observatoire (1) dédié à la conservation du littoral. Celui-ci, initié en 2000, réunit aujourd’hui plus d’une quarantaine de gestionnaires d’AMP et autres ONG en responsabilité de suivi.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Surveiller la pêche à pied, tous les acteurs mobilisés...

Archipel aux mille couleurs, Chausey devient à marée basse un vaste espace de liberté sur lequel les usages sont nombreux et diversifiés. Sur les cinq mille hectares de domaine public maritime attribués en 2007 au Conservatoire du littoral, l’équilibre entre biodiversité, ressources et usages est globalement maintenu. Certains faits cependant, témoignent d’une zone de non-droit : récolte de coques au motoculteur, groupes organisés pour des pêches intensives, pêche dans la réserve du Sound (c’est interdit)…

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Suivre les populations de bars en mer d’Iroise avec une balise archive

Ressource stratégique pour les communautés de pêcheurs, le bar fréquente les eaux côtières de l’Iroise. Il fait également de longs voyages vers le large, depuis le golfe de Gascogne jusqu’à la mer Celtique. Pour connaître les zones fréquentées par l’animal et la durée des voyages pendant lesquels il s’absente, une campagne est menée depuis 2010 avec l’Ifremer.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Et si on passait aux réserves mobiles ?

Les réserves actuelles ont des périmètres fixes. Cette notion intangible des frontières reste le modèle à privilégier. Convenons cependant qu’elle présente des limites et des inconvénients : en effet, elle ne permet pas toujours l’adaptation à la réalité mouvante du terrain. La même intensité d’effort est nécessaire quel que soit le niveau de menace (à la baisse ou à la hausse) ou de gestion mis en œuvre.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Explorer en eaux profondes avec un sous-marin téléguidé

Comment accéder aux têtes de canyons de la façade méditerranéenne française dans la zone comprise entre 100 et 700 mètres de profondeur ? Nous souhaitions y établir un état de référence de la biodiversité. Il nous fallait des moyens techniques spécifiques ; à ces profondeurs, la plongée en scaphandre autonome n’est pas envisageable. Nous avons donc fait appel à un sous-marin téléguidé depuis la surface (ROV : Remotely Operated Vehicule) et à un sous-marin autonome pour deux personnes (un pilote et un scientifique) pouvant descendre à plus de 600 mètres pendant quatre heures.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Loire grandeur nature : enseignement d’un plan fleuve

Né en 1994, après une période de conflits autour des projets de barrages, le plan Loire grandeur nature est le principal plan fleuve de France. C’est également le plus ancien (voir encart). Le plan Loire aspire à une gestion globale du fleuve et cherche à rassembler les acteurs concernés : État, collectivités, associations environnementales, usagers. C’est ainsi que, progressivement, il s’est attaché à concilier prévention des inondations, préservation des milieux naturels, mise en valeur du patrimoine culturel et paysager.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Suivre le milieu sans le perturber avec une vidéo haute définition

Comment connaître les habitats et espèces présents le long du littoral côtier de Nouvelle Calédonie ? La solution classique de suivis opérés par des plongeurs ou au travers de pêches expérimentales apparaissait trop impactante. La technique d’observation devait être non destructrice et ne pas perturber le comportement de la faune mobile : pas de plongeur donc, ni de vidéo appâtée.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Loire grandeur nature : enseignement d’un plan fleuve

Mener, sur la Loire et l’Allier, des actions couvrant plus de dix secteurs ; privilégier une approche ouverte et concertée avec les usagers et les élus locaux… tout cela demande du temps, des moyens, de l’énergie. À travers le plan Loire, nous avons pu accéder au temps : celui de la continuité des actions et de la création de dynamiques, locales et régionales.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Quelle protection en haute mer ?

Dans le cadre de la convention Ospar, quinze gouvernements européens coopèrent pour protéger l’environnement marin de l’Atlantique nord-est, y compris en haute mer. Au titre de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, Ospar peut engager des mesures relatives à la protection et la conservation de la biodiversité et des écosystèmes. Cependant, son mandat exclut expressément l’adoption de mesures sur la pêche, le transport maritime, l’extraction des ressources minérales du sol et du sous-sol des grands fonds marins.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Haute mer, zone de non-droit ?

La haute mer ! Définie comme l’ensemble des zones maritimes situées au-delà des juridictions nationales, elle comprend à la fois les fonds marins, la colonne d’eau et la surface. L’absence d’une autorité nationale ne signifie pas qu’il s’agit d’une zone de non-droit. Les activités y sont réglementées.

En effet, la convention des Nations unies sur le droit de la mer fournit un cadre légal assez complet, bien que non exhaustif. Il fixe notamment l’autorité de certaines organisations sur des secteurs d’activités précis.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Les limites de la mer

Est-il possible de protéger le milieu marin ?, interrogent les pages qui suivent. Quelle question ! Elle nous oblige à reconnaître les limites auxquelles nous sommes confrontés : ce milieu est à la fois peu accessible, mal connu, ouvert, synonyme de liberté…

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Le réseau des îles du nord est vivant

Avec Tadzio Bervoets, le courant est immédiatement passé. Sans doute, notre isolement géographique au nord des Petites Antilles nous a-t-il rapprochés. Quoi qu’il en soit, dès cette première rencontre, en 2010, nous nous sommes exposés nos réalités. Et si nous nous sommes beaucoup plaints de nos difficultés, nous nous sommes surtout compris.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

D’une définition à l’autre

La définition de l’aire marine protégée est un préalable important. Celle-ci permet de jauger la pertinence des politiques publiques en faveur de la protection du milieu marin et d’évaluer l’objectif fixé par les lois Grenelle qui visent à classer 20 % des eaux françaises en aires marines protégées à l’horizon 2020.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Les acteurs de la lutte

La lutte. L’organisation de la lutte contre l’incendie obéit à des schémas structurés reposant sur l’unicité de commandement et la centralisation de l’information. Elle s’inscrit dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

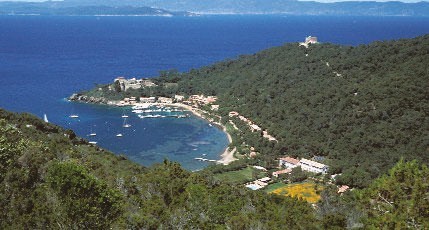

Deux îles, deux stratégies

La végétation luxuriante de Port-Cros et de Porquerolles constitue un combustible de choix. On s’étonne alors : pourquoi, depuis plus de cent ans, ces deux îles méditerranéennes n’ont-elles pas (vraiment) brûlé ? Cette situation, exceptionnelle sur le littoral méditerranéen, peut-elle se pérenniser ?

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Port-Cros, dans la pratique

L’application du plan de DFCI sur l’île de Port-Cros a-t-elle été aisée ?

Passer de la théorie à la pratique n’est pas forcément aussi simple qu’il y paraît. Le plan de DFCI s’appuie sur un diagnostic très précis et une analyse rigoureuse des risques. Pour autant, si les principes fondamentaux de l’aménagement s’imposent de manière relativement peu flexible, le plan doit demeurer évolutif, à la marge, pour tenir compte de conditions environnementales, logistiques et sociales elles-mêmes sujettes à évolution.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Quinze ans d’expérimentation

Alors que l’incendie indésirable et subi est vécu comme une perturbation majeure des écosystèmes méditerranéens, le feu contrôlé n’a-t-il pas sa place comme outil de gestion des espaces naturels ? Oui, répondent les responsables catalans de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt, qui ont décidé d’appliquer une politique de brûlage dirigé. Ils sont convaincus que plus ils sont efficaces à éteindre les incendies, plus les incendies qu’ils laissent échapper seront puissants et sévères.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Le feu domestiqué

Le Pinail… pendant longtemps les habitants y exerçaient les droits d’usage1 : collecte de la bruyère à balai, pâturage, chasse, pêche… Et, afin de favoriser la repousse de jeunes bruyères, ajoncs nains et graminées appétentes pour le gibier et les troupeaux, les riverains mettaient régulièrement le feu. Ils reproduisaient les grands incendies naturels, éléments perturbateurs fondamentaux qui maintiennent les brandes2 et leur cortège de plantes associées.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

L’utilisation contrôlée du feu

Dans la forêt domaniale du Luberon (3 300 hectares), la richesse mais aussi la fragilité des espèces liées aux pelouses sèches de crêtes et plateaux calcaires nécessitent des interventions importantes et coûteuses. En effet, ces milieux proposent un cortège floristique très varié (orchidées, genêt de vilars…) et un grand nombre d’oiseaux.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Mauvais maître mais bon serviteur

Le feu a probablement été le premier outil utilisé par l’homme pour transformer les écosystèmes à son profit, pour se débarrasser des arbres qui empêchaient le pâturage des troupeaux et la mise en culture de la terre. C’était un allié, mais aussi un fléau lorsque de gigantesques incendies tarissaient pour plusieurs mois toutes les ressources naturelles.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Parler du feu sans souffler sur les braises

Sécheresse, vent… et comportements inconscients, sont autant de facteurs à considérer pour éviter l’incendie et sa propagation. Et, si l’on dit souvent : « Mieux vaut prévenir que guérir », le

proverbe est valable pour la gestion

des risques d’incendies. Aussi, une des priorités consiste à agir pour modifier les conduites individuelles et à trouver pour cela l’équilibre entre information, éducation et répression.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005