Haute mer, zone de non-droit ?

La haute mer ! Définie comme l’ensemble des zones maritimes situées au-delà des juridictions nationales, elle comprend à la fois les fonds marins, la colonne d’eau et la surface. L’absence d’une autorité nationale ne signifie pas qu’il s’agit d’une zone de non-droit. Les activités y sont réglementées.

En effet, la convention des Nations unies sur le droit de la mer fournit un cadre légal assez complet, bien que non exhaustif. Il fixe notamment l’autorité de certaines organisations sur des secteurs d’activités précis.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Les limites de la mer

Est-il possible de protéger le milieu marin ?, interrogent les pages qui suivent. Quelle question ! Elle nous oblige à reconnaître les limites auxquelles nous sommes confrontés : ce milieu est à la fois peu accessible, mal connu, ouvert, synonyme de liberté…

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Le réseau des îles du nord est vivant

Avec Tadzio Bervoets, le courant est immédiatement passé. Sans doute, notre isolement géographique au nord des Petites Antilles nous a-t-il rapprochés. Quoi qu’il en soit, dès cette première rencontre, en 2010, nous nous sommes exposés nos réalités. Et si nous nous sommes beaucoup plaints de nos difficultés, nous nous sommes surtout compris.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

D’une définition à l’autre

La définition de l’aire marine protégée est un préalable important. Celle-ci permet de jauger la pertinence des politiques publiques en faveur de la protection du milieu marin et d’évaluer l’objectif fixé par les lois Grenelle qui visent à classer 20 % des eaux françaises en aires marines protégées à l’horizon 2020.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Forum des aires marines protégées

Travailler ensemble pour protéger la mer efficacement ? C’est la vocation principale du forum des gestionnaires d’aires marines protégées françaises (forum des AMP). Créé par les gestionnaires, pour les gestionnaires, ce réseau leur permet de se rencontrer, d’échanger sur leurs problématiques quotidiennes, de construire ensemble des outils partagés et une vision commune pour la gestion de nos territoires marins.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Surveiller et suivre en mer...

Pour observer la mer et ses usages, le gestionnaire doit se doter de moyens adaptés à un milieu très complexe et difficile d’accès.

• Le fond. L’utilisation d’images aériennes voire satellites pour la tranche bathymétrique 0-15 m et la prospection par des moyens acoustiques pour la tranche profonde permet une vision d’ensemble. Elle peut être complétée par le travail des plongeurs, d’engins de prélèvement ou de robots radiocommandés (Rov).

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Les AMP ont-elles leur place dans la gestion des ressources halieutiques ?

En trois décennies les pêcheurs ont dû faire face aux virages brutaux de la politique commune des pêches. Ils ont d’abord connu l’Europe bleue, axée sur le productivisme ; puis les Totaux admissibles de captures et quotas, négociés autant sur des bases politiques que scientifiques. On leur a ensuite imposé une gestion basée sur l’écosystème. Ils sont maintenant confrontés à une politique visant le bon état écologique des eaux marines pour 2020.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Le train est lancé...

La France est absente, lorsque, en 2005, se réunit le premier congrès mondial des aires marines protégées en Australie. Certes, quelques gestionnaires d’AMP pionnières (réunis au sein d’un forum du même nom) occupaient déjà le terrain mais la France n’avait alors que quelques dixièmes de pourcent de surface protégée. Et, même en 2006, quand la plus grande réserve naturelle était créée dans les eaux de Kerguelen, l’espace marin protégé était fortement éloigné de l’objectif de dix pour cent, ambitionné au sommet de la Terre de Johannesburg en 2002.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

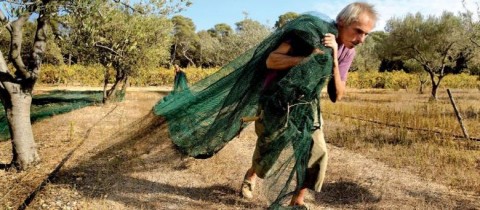

« Constats et objectifs sont partagés »

Dans la Réserve naturelle des Bucchi di Bunifaziu (Corse), vingt années de suivis scientifiques montrent qu’une gestion raisonnée avec la communauté de pêcheurs et une politique d’aires marines protégées permettent de stabiliser l’effort de pêche et d’augmenter les rentabilités par bateau. Il y a vingt ans, conservation et pratique de la pêche professionnelle étaient mises en opposition. Aujourd’hui, constats et objectifs sont partagés.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Travailler pour une AMP : quelles compétences ?

Les aires marines protégées ont quelquefois du mal à recruter des personnels ayant des compétences adaptées au milieu marin. Il est vrai que le parcours des agents marins fait souvent apparaître un lien avec la mer. C’est ainsi que des pêcheurs, plongeurs, scientifiques… trouvent leur place dans une telle équipe de gestionnaires où certains agents ont une formation initiale en lien avec le métier exercé. D’aucuns possèdent le brevet d’animateur, le brevet d’État de plongée, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Plongée : un réseau d’observateurs

Protéger la mer, c’est savoir : qui fait quoi et où ? L’Agence des aires marines protégées propose dans ce cadre un portail des démarches participatives impliquant des plongeurs volontaires. Outre cet inventaire, le projet vise à accroître les interactions entre plongeurs, gestionnaires d’AMP et scientifiques, d’autant que l’intérêt des sciences participatives est régulièrement débattu.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Harmoniser les suivis scientifiques avec l’observatoire du patrimoine naturel littoral

Harmonisons nos suivis scientifiques pour une gestion adaptative, au plus près des enjeux de conservation. Telle pourrait être la devise des gestionnaires d’AMP. Constitués en réseau, ils ont imaginé un observatoire (1) dédié à la conservation du littoral. Celui-ci, initié en 2000, réunit aujourd’hui plus d’une quarantaine de gestionnaires d’AMP et autres ONG en responsabilité de suivi.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Surveiller la pêche à pied, tous les acteurs mobilisés...

Archipel aux mille couleurs, Chausey devient à marée basse un vaste espace de liberté sur lequel les usages sont nombreux et diversifiés. Sur les cinq mille hectares de domaine public maritime attribués en 2007 au Conservatoire du littoral, l’équilibre entre biodiversité, ressources et usages est globalement maintenu. Certains faits cependant, témoignent d’une zone de non-droit : récolte de coques au motoculteur, groupes organisés pour des pêches intensives, pêche dans la réserve du Sound (c’est interdit)…

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Suivre les populations de bars en mer d’Iroise avec une balise archive

Ressource stratégique pour les communautés de pêcheurs, le bar fréquente les eaux côtières de l’Iroise. Il fait également de longs voyages vers le large, depuis le golfe de Gascogne jusqu’à la mer Celtique. Pour connaître les zones fréquentées par l’animal et la durée des voyages pendant lesquels il s’absente, une campagne est menée depuis 2010 avec l’Ifremer.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Et si on passait aux réserves mobiles ?

Les réserves actuelles ont des périmètres fixes. Cette notion intangible des frontières reste le modèle à privilégier. Convenons cependant qu’elle présente des limites et des inconvénients : en effet, elle ne permet pas toujours l’adaptation à la réalité mouvante du terrain. La même intensité d’effort est nécessaire quel que soit le niveau de menace (à la baisse ou à la hausse) ou de gestion mis en œuvre.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Explorer en eaux profondes avec un sous-marin téléguidé

Comment accéder aux têtes de canyons de la façade méditerranéenne française dans la zone comprise entre 100 et 700 mètres de profondeur ? Nous souhaitions y établir un état de référence de la biodiversité. Il nous fallait des moyens techniques spécifiques ; à ces profondeurs, la plongée en scaphandre autonome n’est pas envisageable. Nous avons donc fait appel à un sous-marin téléguidé depuis la surface (ROV : Remotely Operated Vehicule) et à un sous-marin autonome pour deux personnes (un pilote et un scientifique) pouvant descendre à plus de 600 mètres pendant quatre heures.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Loire grandeur nature : enseignement d’un plan fleuve

Né en 1994, après une période de conflits autour des projets de barrages, le plan Loire grandeur nature est le principal plan fleuve de France. C’est également le plus ancien (voir encart). Le plan Loire aspire à une gestion globale du fleuve et cherche à rassembler les acteurs concernés : État, collectivités, associations environnementales, usagers. C’est ainsi que, progressivement, il s’est attaché à concilier prévention des inondations, préservation des milieux naturels, mise en valeur du patrimoine culturel et paysager.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Suivre le milieu sans le perturber avec une vidéo haute définition

Comment connaître les habitats et espèces présents le long du littoral côtier de Nouvelle Calédonie ? La solution classique de suivis opérés par des plongeurs ou au travers de pêches expérimentales apparaissait trop impactante. La technique d’observation devait être non destructrice et ne pas perturber le comportement de la faune mobile : pas de plongeur donc, ni de vidéo appâtée.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Loire grandeur nature : enseignement d’un plan fleuve

Mener, sur la Loire et l’Allier, des actions couvrant plus de dix secteurs ; privilégier une approche ouverte et concertée avec les usagers et les élus locaux… tout cela demande du temps, des moyens, de l’énergie. À travers le plan Loire, nous avons pu accéder au temps : celui de la continuité des actions et de la création de dynamiques, locales et régionales.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Quelle protection en haute mer ?

Dans le cadre de la convention Ospar, quinze gouvernements européens coopèrent pour protéger l’environnement marin de l’Atlantique nord-est, y compris en haute mer. Au titre de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, Ospar peut engager des mesures relatives à la protection et la conservation de la biodiversité et des écosystèmes. Cependant, son mandat exclut expressément l’adoption de mesures sur la pêche, le transport maritime, l’extraction des ressources minérales du sol et du sous-sol des grands fonds marins.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Schéma de cohérence des boisements

Un développement important de plantations boisées peut contribuer à un mitage de l’espace, à une banalisation des paysages, à un appauvrissement de milieux remarquables ouverts. Parfois même, il en résulte un développement anarchique avec pour conséquence une réduction significative des espaces à vocation agricole. D’autres fois, en revanche, les essences et leur lieu d’implantation contribuent à renforcer une trame écologique.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Encore d’actualité, le suivi des populations ?

Suivre l’évolution des populations d’espèces est loin d’être une nouveauté et certains réseaux de gestionnaires s’y attellent depuis fort longtemps. C’est le cas notamment des espèces à enjeux cynégétiques pour lesquelles une connaissance fine des populations et de leurs trajectoires conditionne le niveau des prélèvements admissibles. Cependant, le suivi des populations d’espèces est-il encore d’actualité à une époque où l’accent est mis sur l’état de conservation des habitats naturels ?

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Connaître, oui. Mais pour quoi faire ?

Plusieurs raisons conduisent le gestionnaire à mener des suivis. Il y a sans conteste des origines objectives et d’autres résultant de propositions de partenaires (la recherche par exemple). En premier lieu, les suivis relèvent d’un enjeu de connaissance. Ils vont permettre au professionnel de valider, ou non, ses choix. En effet, le gestionnaire voudra évaluer sa gestion (ai-je atteint mon objectif ?), qu’elle soit active ou relève de la non-intervention, et pour ce faire, il devra analyser les résultats de suivis.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Suivi, les trois questions préalables

Tout suivi suppose que les informations récoltées soient suffisamment pertinentes pour permettre de comprendre le fonctionnement du système écologique et d’en éclairer la gestion. En pratique, cette maxime nécessite d’adopter, préalablement à toute action, un petit nombre de principes.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Ne cédons pas à l’effet de mode

Pour la faune comme pour la flore, les professionnels de la nature reçoivent des invitations de plus en plus nombreuses à participer à des opérations de suivis d’espèces. Effet de mode ou réelle prise de conscience de la puissance de ces dispositifs en matière de conservation ? Je ne parle pas ici des suivis d’individus, ou de protocoles appliqués par des chercheurs avec un objectif très ciblé et pour un temps limité. Je veux parler de ceux visant les populations d’une espèce et qui mobilisent parfois un grand nombre d’observateurs à intervalle régulier. Ces suivis ne sont pas nouveaux.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Protocole mal calé, le petit coup de pouce des biostatisticiens

La pie-grièche écorcheur est une espèce d’intérêt communautaire (1). Pour en estimer l’abondance dans la zone de protection spéciale Forêt, bocage, étangs de Thiérache, une étude est entreprise en 2009. Or, une fois le protocole monté et le travail de collecte effectué, le Parc naturel régional de l’Avesnois (opérateur) s’aperçoit de son inadéquation. Les résultats ne peuvent pas être interprétés.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Combien ça coûte ?

Que faut-il intégrer dans le coût d’un suivi ? La première variable à prendre en compte est l’effort d’échantillonnage qui comprend le nombre de sites à inventorier, leur répartition spatiale, le nombre et la fréquence des visites envisagées ainsi que les mesures prévues (nature et nombre de taxons, variables environnementales).

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Donnez toutes les chances de réussite à votre suivi

Réserves naturelles de France a l’expérience ! Depuis plus de vingt ans, l’association développe des protocoles standardisés de suivi d’espèces et d’habitats. Des protocoles souvent élaborés en partenariat avec des organismes scientifiques et qui correspondent à des besoins identifiés dans les plans de gestion. Tout pourrait donc être pour le mieux mais la réalité montre que certains suivis tombent en dormance après quelques années. Ce constat met en cause l’animation, la centralisation et le traitement des données.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

C’est possible : suivre une population sans pouvoir identifier les individus

Déclin, augmentation, stabilité… Les suivis démographiques ont vocation à identifier les dynamiques des populations, les causes de changements observés et les processus sous-jacents. Chez les plantes par exemple, ces études impliquent de repérer des individus et d’observer leurs transitions entre différents stades de vie : de graines à plantules jusqu’à l’état reproducteur.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Voici venu le temps de l’harmonisation

Depuis 1963, chacun des parcs nationaux a mis en place un dispositif d’inventaire et de suivi de son patrimoine naturel. Ces démarches répondent aux besoins de connaissances utiles pour gérer le territoire protégé et, également, pour communiquer sur ses richesses. In fine, nous sommes aujourd’hui en présence d’une abondance de données naturalistes mais également devant une diversité de protocoles.

En 2010, Parcs nationaux de France a souhaité y voir clair.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Articuler plan national d’actions et suivis sur site

De prime abord, un protocole national de suivi ne sert pas forcément les objectifs du gestionnaire à son échelle d’intervention. Faut-il pour autant considérer que les approches sont cloisonnées ou bien une adaptation pour servir les objectifs locaux est-elle envisageable ?

Le plan national d’actions en faveur des odonates (PNA) dont une des actions est le Suivi temporel des libellules (Steli) semble démontrer que l’articulation réciproque est possible.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Trouver l’info ?

Les sols sont méconnus. Ce constat a conduit, en 2001, à la création du Groupement d’intérêt scientifique sur les sols (GisSol)1. On y trouve des informations sur l’état actuel des sols en France, leurs fonctions et caractérisques. Le GisSol vient de publier un ouvrage2 sur l’état des sols de France. Ce travail s’appuie sur un réseau de 2 200 sites de mesures et une banque de données de 19 millions d’analyses de terres agricoles. Il établit un diagnostic de leur état chimique, biologique, physique et souligne les points positifs et les principales inquiétudes.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le bois raméal fragmenté pour enrichir des sols littoraux

La présence d’activité conchylicole dans l’estuaire de la rivière de Penerf (Morbihan) fait craindre toute pollution bactériologique. La loi interdit d’épandre toute matière organique d’origine animale sur une bande de 500 m depuis le littoral. Aussi, pour faire face à la pauvreté de ces sols littoraux, les agriculteurs utilisent des apports en engrais minéraux et autres intrants chimiques. Une pratique qui, à long terme, conforte d’ailleurs l’appauvrissement de ces mêmes sols.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le substrat des friches minières favorise les espèces remarquables

Dans les sites industriels, la nature est généralement peu présente. Quant aux sols, largement anthropisés, ils ne sont pas propices à la biodiversité. Cette affirmation un peu hâtive mérite d’être relativisée, notamment à la lumière d’exemples pris dans la région Nord - Pas-de-Calais où des observations naturalistes ont permis de faire de surprenantes constatations : les terrils miniers, les carrières et les sablières de la région favorisent des espèces remarquables !

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Agriculteurs ou gestionnaires ? Deux visions du sol

Le 12 octobre 2011, les Automnales de l’agriculture et la biodiversité à Lyon offraient une riche occasion d’échanges techniques entre professionnels de l’agriculture et gestionnaires d’espaces naturels à propos de la biodiversité du sol.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Goûtez le sol !

La démarche est un peu atypique. Sur une pelouse, une côte calcaire, adret de cuesta, animateurs et enfants se retrouvent pour… manger de la terre. Certes, la formule est un joli raccourci destiné à « appâter » le lecteur ; pourtant, il y a un peu de cela.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

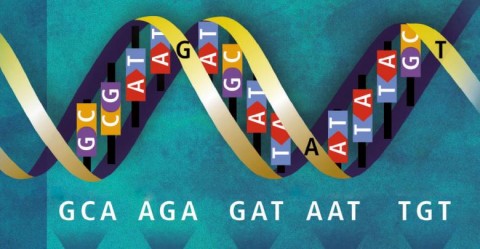

L’étude de l’ADN pour inventorier la biodiversité d’un sol

Les inventaires faunistiques et floristiques du sol sont maintenant possibles en s’appuyant sur le séquençage ADN (voir dessin). Deux types d’ADN provenant des organismes qui y vivent peuvent être identifiés : l’ADN intracellulaire, issu des cellules, et l’ADN extracellulaire, provenant d’organismes morts et adsorbés par différents substrats.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La longue marche

Nous consommons de l’espace. Beaucoup. De plus en plus. Les sols, les « bons », disparaissent et la pression risque fort de s’accentuer. En effet, les villes s’implantent dans les zones de limons et les besoins alimentaires à satisfaire conduisent à la déforestation. Quant aux intérêts économiques, ils accompagnent le mouvement : un terrain qui devient constructible voit sa valeur centupler.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Un sol est-il capable de se reconstituer seul ?

On sait que la résilience d’un sol est liée à sa diversité biologique. Plus il est riche en micro-organismes et macro-organismes, plus il a de chance de « récupérer ». Les scientifiques, ceux de l’Inra de Dijon par exemple, cherchent d’ailleurs à identifier cette richesse biologique par le biais de la caractérisation de l’ADN contenu dans le sol. Ils ont découvert une très grande diversité génétique dont on avait, jusqu’alors, aucune preuve. Ils établissent actuellement une carte nationale de diversité génétique des bactéries.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le sol : bien commun primordial

Lent à se créer, le sol est facilement dégradable. Le sol ? Mais de quoi parle-t-on exactement ? Cette mince pellicule de matière meuble a été édifiée à la surface de la Terre par divers processus d’altération des roches préexistantes. Elle met quel-ques centaines, parfois des milliers d’années, à se constituer. Une vie végétale et animale s’y déploie, favorisant l’apport et le mélange des matières organiques avec les éléments minéraux et constituant des structures dans lesquelles ces éléments peuvent s’imbriquer.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La biodiversité de la faune du sol

Comment expliquer qu’un si grand nombre d’espèces animales parviennent à coexister dans le sol, alors que la majorité d’entre elles consomment les mêmes ressources ?

Plusieurs hypothèses ont été avancées.

La distribution des ressources organiques est particulièrement hétérogène dans le sol. Les communautés d’organismes se répartissent donc en fonction des ressources nutritives disponibles et se subdivisent en niches écologiques, dans des habitats fortement spécialisés. Ceci limite la compétition entre espèces.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La face cachée de la biodiversité

Plus du quart de toutes les espèces connues vivent sous nos pieds. Le sol est fait de vie autant que de matière. Du reste, le nombre d’espèces et la densité des organismes qui y vivent atteignent des niveaux très supérieurs à ceux observés en surface. Ainsi, un gramme de sol contient quelques milliards de cellules bactériennes et des centaines de mètres de filaments mycéliens. Le sol d’une prairie n’abrite pas moins de 260 millions d’invertébrés au m2. En zone tempérée par exemple, la biomasse bactérienne représente une à deux tonnes par hectare.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Pédologue, un travail de terrain peu connu

Pédologue. Le métier est peu connu. Son application s’intègre à de nombreux domaines tels que l’agronomie, la sylviculture, l’aménagement du territoire et la gestion d’espaces naturels. En Haute-Normandie, une étude en cours permet de mieux cerner ses compétences et d’illustrer son appui dans la conservation de la biodiversité. Le Conservatoire d’espaces naturels réalise en effet, depuis fin 2010, une cartographie régionale des zones humides en s’appuyant uniquement sur des critères pédologiques.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Les paléosols, éléments remarquables du sous-sol

Les sols, superficiels et souvent minces, sont facilement érodés. Il est ainsi assez rare qu’ils soient préservés dans les formations géologiques du sous-sol. Quand cela se produit, ils deviennent des paléosols, dont certains sont des roches spéciales : ocre, minerai d’aluminium (bauxite) ou de fer.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Les toits de chaume au secours du butor étoilé

Sur le territoire du Parc naturel régional de Brière, le roseau est employé pour la couverture des habitations traditionnelles. Ce matériau a connu un renouveau notamment grâce aux subventions de l’État et de la région. Malgré cela, sur les marais de Brière, sa récolte hivernale et manuelle se fait dans des conditions difficiles sans que les coupeurs n’aient réellement de statut. En Brière, contrairement à d’autres régions (Camargue…), la mécanisation de cette activité n’a jamais réellement vu le jour. Les tentatives ont été peu concluantes tant les milieux sont contraignants.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le sol : un indicateur à notre portée

Le sol constitue un bon indicateur du fonctionnement de l’écosystème. Cette mince bande de « terre » qui, dans nos régions tempérées, ne dépasse pas deux mètres d’épaisseur est le support de développement de la végétation. C’est également le produit de facteurs déterminant la dynamique des milieux.

D’un point de vue intrinsèque, un sol n’est pas de bonne ou mauvaise qualité. Il est, simplement, plus ou moins adapté à un usage donné : dans notre cas, la préservation de milieux naturels diversifiés.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Préserver l’arnica et développer l’emploi

Plante médicinale précieuse, l’arnica est notamment récoltée pour fabriquer des baumes appliqués sur des zones traumatisées sans plaie. Une partie des récoltes provient des milieux naturels. L’arnica reste en effet difficilement cultivable et les propriétés médicinales sont plus développées dans les souches sauvages où sa présence signe une grande richesse écologique1 : la plante sert de bio-indicateur de l’état de conservation des milieux agropastoraux.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

« Des atouts et des limites pour l’économie présentielle »

La mobilité croissante des populations et la séparation entre les lieux de travail, de vie, de loisirs, permettent de constater une déconnexion croissante entre les territoires de production de richesses et ceux de consommation. C’est sur cette consommation, liée à la présence de populations permanentes ou temporaires (ex. : retraités, touristes…), qu’est basée l’économie présentielle.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Considérer les intérêts des exploitants agricoles »

Forte déprise agricole et reboisement naturel, le marais du Mesnil-au-Val (250 ha) perd, depuis les années 70, son patrimoine faunistique et floristique. Souhaitant préserver ce site et enrayer ce phénomène, le conseil général de la Manche a fait réaliser un diagnostic de l’activité agricole et des pratiques utilisées. Le but ? Maintenir puis développer sur le marais une agriculture permettant la conservation voire l’augmentation de sa biodiversité. Cinq pistes de travail se sont ainsi dégagées :

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Quelles méthodes pour appréhender la valeur d’un espace ?

Confrontés à la nécessité de convaincre élus et décideurs de la qualité de leur projet de protection, les gestionnaires d’espaces naturels cherchent à élaborer des argumentaires. Ils les veulent assis sur des études et méthodes scientifiquement valides afin de mettre en évidence la plus-value apportée au territoire par l’espace naturel protégé. Plusieurs typologies de méthodologies sont possibles.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Conseils pour conduire une étude sur la valeur d’un espace protégé

Aucune recette miracle ne permet d’évaluer exhaustivement la valeur économique d’un espace naturel. En revanche, il existe un certain nombre de méthodes scientifiquement reconnues et qui permettent, chacune sous des angles différents, de donner un coup de projecteur particulier sur cette valeur économique en mesurant ou estimant un ordre de grandeur de certains de ses éléments.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Notre besoin ? Des experts en économie locale dans un souci opérationnel »

Pour servir les objectifs du parc, nous avons ressenti le besoin de nous associer les compétences d’experts en économie. Nous avons donc initié un conseil scientifique pluridisciplinaire. À côté des écologues, sociologues, ethnologues, historiens… il veut intégrer des économistes. Pas facile ; même avec la présence proche de l’université de Toulouse.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Les anciens marais des Baux seront-ils remis en eau ?

Lorsqu’en 2003, non loin de la ville d’Arles, le Rhône inonde les anciens marais des Baux, des acteurs locaux s’interrogent : peut-on aller contre la nature ? Depuis 1960, un pompage électrique permanent assure le drainage de cette zone et, via un système de canaux, rejette l’eau en Méditerranée à cinquante kilomètres de là.

Les surfaces asséchées sont consacrées pour l’essentiel aux grandes cultures. Sur les trois mille hectares du site, seuls deux cents hectares humides – riches d’une biodiversité unique – subsistent encore par la volonté de quelques propriétaires.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Prix ou valeur ? Quelle relation ?

L’évaluation économique de la biodiversité, des écosystèmes ou des espaces naturels suscite un large intérêt et de multiples questions.

La plus récurrente concerne la relation qui pourrait exister entre la valeur des écosystèmes et la mise en place de processus et méthodes permettant de transformer cette valeur en prix. Mais sur quoi se fonde-t-on ? Et, finalement, quelle est la relation entre la valeur et le prix ?

La question est complexe.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

La valeur d’un espace naturel est une notion très composite : à maîtriser !

Mesurer la valeur économique des espaces naturels protégés procède des évolutions qui

accordent une attention croissante à l’efficience économique de la décision publique. Il s’agit de s’assurer que l’action est efficace au sens où les bénéfices qu’elle produit sont supérieurs aux coûts sociaux qu’elle engendre. Cette évaluation appelle le développement d’une démarche spécifique : la définition de la valeur des biens non marchands.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Les Grands Sites protégés génèrent de fortes retombées économiques

Mise en œuvre par le bureau Figesma, une étude menée sur le site du Puy-de-Dôme1 cherche à connaître les retombées touristiques générées par cet espace protégé. Les résultats montrent, chiffres à l’appui, que le Grand Site engendre des retombées écononomiques majeures, directes et indirectes, sur le territoire environnant le site.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« D’autres retombées, d’ordre qualitatif, mériteraient d’être mesurées. »

Les retombées liées au bien-être, à la santé physique, psychologique et sociologique ne sont pas évaluées…

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Un projet moteur de l’économie locale »

Le site des Marais du Vigueirat est une des zones humides les plus riches du littoral méditerranéen. Dans ce secteur alors vierge de toute activité touristique, ses gestionnaires développent, depuis 1996, un pôle touristique nature basé sur les principes du développement durable et englobant le village voisin (Mas-Thibert).

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Les sphaignes

La connaissance des communautés de sphaignes et leur répartition sur le site sont les meilleurs outils d’un diagnostic écologique de tourbière haute. Les objectifs de gestion ou de restauration doivent être tournés vers le maintien ou le développement des espèces productrices de tourbe.

Ce constat découle de deux observations : les sphaignes mortes constituent la majorité de la tourbe ; les sphaignes vivantes construisent un milieu qui leur est favorable et qui limite l’implantation de compétiteurs.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

« Armor nature »

Le sud-ouest du département des Côtes d’Armor possède un réseau dense de vallées humides. Ces ensembles constituent une vaste mosaïque de landes et de prairies tourbeuses qui offrent une importante diversité de milieux. Or, après avoir recensé ces espaces, le Département met en évidence qu’ils sont en danger. En effet, fortement imbriqués avec les parcelles agricoles en culture ou en prairie temporaire, ces milieux sont progressivement abandonnés.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005