Faire passer l'info par des ambassadeurs

Difficile d'être sur tous les fronts en même temps. En effet, le golfe du Morbihan est une aire marine protégée qui concentre de nombreuses activités maritimes professionnelles et de loisirs mais aussi une biodiversité très riche et variée qui côtoie ostréiculteurs, pêcheurs, navires à passagers, plaisanciers, plongeurs, kayakistes, écoles de voile…

DES AGENTS DU PNR SUR LE TERRAIN

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Le dossier lu par... Raphaël Mathevet

Ce dossier montre comment concilier biodiversité et activités humaines reste une aventure permanente. Les expériences rassemblées ici tentent tantôt de rendre compte des processus en train de se faire tantôt d’expliquer les causes de succès ou d’échec, les risques encourus. Plusieurs expériences montrent comment le fait d'entamer un dialogue peut donner aux acteurs du territoire l’envie de continuer à construire ensemble un projet, ou tout au moins de créer des liens qui encourageront à poursuivre. Les efforts et compétences à fournir sont variables.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Une place pour la gestion traditionnelle

Des divergences évidentes s’expriment entre les réalités écologiques, sociétales et culturelles de la Guyane, territoire amazonien, et les contraintes des cadres de gestion nationaux et européens. C’est à travers ce contexte multi-culturel particulier, dans lequel s’inscrit le Parc amazonien de Guyane, et au regard des nombreux retours d’expérience déjà publiés sur le sujet, qu’un éclairage supplémentaire est ici apporté sur la conciliation entre conservation et usages de la nature.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

De la myrtille au Grand tétras, une approche intégrée

LA MYRTILLE, UNE PRODUCTION EMBLÉMATIQUE… LONGTEMPS EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Le dialogue territorial avant toute chose

Il y a des élus qui pensent qu'il faut imposer pour faire avancer les choses, que celui qui décide, c'est celui qui paye, et il y en a d'autres qui croient au débat permanent. Parmi ces derniers, Christophe Cavard, président du Grand Site des gorges du Gardon depuis sa création en 1993, est un convaincu. « Je crois qu'en démocratie, la délégation faite aux élus n'est pas un chèque en blanc. Pour marcher sur nos deux jambes, il faut des institutions, mais il faut aussi du participatif. C'est un pilier des réserves de biosphère, leur marque de fabrique.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Accepter les réalités territoriales

La création de la Réserve naturelle régionale des terres et étangs de Brenne, Massé-Foucault, peut être considérée comme le résultat d’un processus de longue haleine dans lequel l’implication des acteurs et les relations humaines de confiance

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Les services pour favoriser le dialogue territorial

Depuis 2005, la notion de services écosystémiques a déclenché un entrain collectif et rassemblé toute une communauté autour d’elle en proposant une solution alliant « conservation et développement ». En effet, le concept de services écosystémiques a permis d’élaborer un cadre pour contribuer à une prise de décision effective concernant la conservation de la biodiversité et l’utilisation des ressources naturelles. Les progrès faits en termes d'évaluation permettent d'en faire un bon outil de dialogue, dans une vision transversale et multifonctionnelle des territoires.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Vertus de l'équilibre (en DD comme ailleurs)

Que le bois soit une énergie renouvelable, personne ne le conteste. Sauf que c'est une ressource limitée. Son utilisation repose donc sur la bonne gestion des forêts, et la prise en compte d'intérêts parfois divergents : propriétaires, exploitants, promeneurs, naturalistes, industriels... Dans le contexte d'une demande sociale et politique forte pour les énergies renouvelables, vient la question de la sur-exploitation.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Chartes des parcs nationaux : éveiller à la concertation ou raviver les conflits ?

La loi du 14 avril 20061 issue du rapport Giran de 2003 élargit le principe des chartes des parcs naturels régionaux aux parcs nationaux. Le Parc national des Écrins avait cependant pris les devants de ces logiques partenariales dès juillet 1996, avec les chartes d’environnement et de développement durable signées avec chacune des communes. Si les parcs nationaux créés après cette loi sont nés avec leurs chartes et leurs communes adhérentes, ceux de première génération, issus de la loi de 1960, ont dû la créer de toutes pièces.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Croiser les regards, partager les stratégies de préservation

Initialement, nous faisions face à une situation de blocage. Les relations étaient crispées entre gestionnaires et naturalistes, d’un côté, qui reprochaient aux spéléologues de perturber les populations de chauves-souris en période de sensibilité, et spéléologues, de l’autre, agacés par la seule entrée « gîte à chauves-souris » et craignant également des restrictions de leurs pratiques. D’où l’absence quasi-systématique des spéléologues lors de la concertation autour des projets de gestion et l'émergence, ponctuellement, de conflits d'usage.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Une révision partagée de la stratégie à long terme

La stratégie du Conservatoire ne peut être qu’une stratégie à long terme. L’action foncière demande un pas de temps long pour se mettre en place, souvent générationnel et donc au minimum trentenaire. Les missions ont évolué, qu’il s’agisse de l’action foncière ou de la gestion : la restauration des écosystèmes est une oeuvre de longue haleine, sans cesse renouvelée dans le contexte des évolutions dynamiques du littoral, l’ouverture au public doit être souvent repensée en fonction de l’évolution des usages.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Animateur foncier : pédagogie et passion

« Notre travail, c'est de mettre en application un programme d’acquisitions foncières. On a l'avantage d'être dans le processus du début à la fin, de la stratégie à l'application, » résume Patricia Bigot, de la délégation Manche-Mer du nord du CDL. Effectivement, le rôle de l'animateur foncier est généralement de gérer aussi bien les ventes spontanées (quand le propriétaire vient de lui-même proposer son terrain à la structure), que la prospection et l'exercice du droit de préemption.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Protéger les espaces agricoles et naturels pour l'avenir de l'Humanité

2015 est l’année internationale des sols. De plus, elle se termine à Paris par la conférence internationale sur le climat. Que d’opportunités pour évoquer l’indispensable protection des espaces naturels. En effet, ces espaces, qui comprennent notamment les terres agricoles1, résultent de multiples interactions entre le sol, le climat et la flore et la faune, remarquées et « ordinaires », connues et inconnues. Ils assurent des fonctions essentielles : ils fournissent plus de 97% de l’alimentation calorique de l’Humanité, et stockent 3 fois plus de carbone que l’atmosphère.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Les principaux outils de la maîtrise foncière dans les espaces naturels

La maîtrise foncière peut revêtir d’autres formes que la seule acquisition foncière. En effet, maîtriser le foncier, c’est obtenir les droits réels d’occupation et/ou de gestion d’un terrain, et il n’est pas toujours nécessaire ou possible d’acquérir.

La maîtrise foncière peut revêtir d’autres formes que la seule acquisition foncière. En effet, maîtriser le foncier, c’est obtenir les droits réels d’occupation et/ou de gestion d’un terrain, et il n’est pas toujours nécessaire ou possible d’acquérir.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Foncier : trouver la bonne articulation avec les autres protections

Un propriétaire institutionnel ou privé, des gestionnaires associatifs ou publics : toutes les combinaisons sont possibles pour servir l'objectif de protéger un espace naturel. Un mille-feuille souvent critiqué mais qui trouve pourtant son équilibre. Sur le littoral atlantique par exemple, le Conservatoire du littoral mène son action foncière et collabore avec la LPO sur des réserves naturelles nationales, mais aussi des conservatoires d'espaces naturels, des communautés de communes, l'ONCFS, les départements. De part et d'autre, on y trouve son intérêt.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

L'achat, une valeur sûre soutenue par les agences de l'eau

Soutenir l'achat est l'un des outils incontournables des agences de l'eau pour contribuer à mettre fin à la disparition, à la dégradation des zones humides et préserver ou maintenir leur fonctionnalité. Ce constat de la régression des zones humides au cours des dernières décennies est partagé par d'autres. Il est intéressant de noter que les agences de l’eau ont choisi cette option comme étant celle qui permet d’agir « efficacement et rapidement pour éviter de nouvelles pertes de surfaces et pour reconquérir des terrains perdus. »

Espaces naturels n°50 - avril 2015

PAEN : nouvel outil pour les espaces agricoles et naturels

Les départements contribuent à la préservation des espaces naturels et agricoles. Ils disposent pour cela des politiques en faveur des espaces naturels sensibles (ENS-chiffres p.24). La Loi relative au développement des territoires ruraux, qui leur a transféré les outils de l’aménagement foncier rural (réaménagement foncier, réglementation des boisements, terres incultes), leur permet aussi de créer des PAEN (périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains).

Espaces naturels n°50 - avril 2015

La maîtrise foncière des espaces naturels pour quoi faire ?

DE LA SIMPLE ACQUISITION À LA MAÎTRISE FONCIÈRE MULTIFORME

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Limiter le nombre d’indicateurs. Comment je m’y prends ?

Huit espèces de poissons et des dizaines d’invertébrés endémiques, la plus grande colonie au monde de pélicans frisés… les grands lacs de Prespa entre Grèce, Albanie et Macédoine, sont un haut lieu de biodiversité.

Comment élaborer le jeu minimal d’indicateurs qui permettra un suivi régulier de ces lacs et leur bassin versant ? Le caractère transnational du site rend la question d’autant plus complexe.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

12 indicateurs pour les milieux alluviaux

Les milieux alluviaux sont caractérisés par des flux importants d’eau, d’alluvions, de sels minéraux et de matière organique. Leurs variations incessantes induisent un perpétuel ajustement du système. Aussi, les systèmes alluviaux échappent-ils à une évaluation fondée sur un système de référence. Leur clé de voûte apparaît être la capacité d’expression des processus fonctionnels.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Fourre-tout ou panacée ?

Réduire le rythme de perte de diversité biologique. Cet objectif promu en 2002 en déclinaison de la Convention sur la diversité biologique est louable, il demande néanmoins de pouvoir évaluer si les efforts consentis portent leurs fruits. Comment faire autrement qu’en développant des indicateurs ?

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Question à Bernard Pont

Bernard Pont,pourquoi les systèmes alluviaux échappent-ils à une évaluation fondée sur un système de référence ?

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Les indicateurs, entre science et politique

D’un côté, la réalité biologique : multifactorielle et complexe ; de l’autre, les politiques de gestion qui nécessitent d’exposer les faits de manière intelligible, afin de pouvoir prendre des décisions sur des bases suffisamment solides. À chacune de ces réalités correspondent des compétences associées : les personnes légitimes pour juger de la rigueur ou de l’aspect opérationnel d’un indicateur sont rarement les mêmes.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

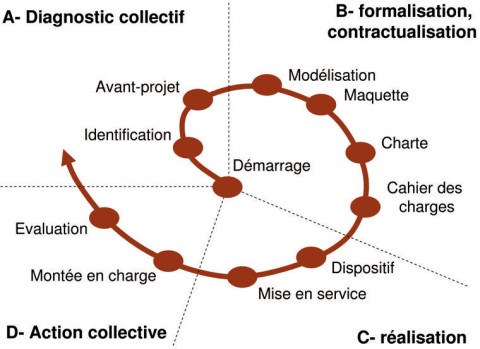

Suivez la méthode

La méthode Co-Obs a été développée à l’issue de plusieurs expériences dans le domaine de l’agriculture. Elle a pour caractéristique d’amener les partenaires d’un projet d’observatoire à confronter leurs perceptions du territoire, à exprimer et à hiérarchiser leurs besoins en information. Elle recherche par ailleurs la concrétisation dudit projet en un minimum de temps.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

L’abondance peut nuire

Quatre-vingt-deux indicateurs de biodiversité rien que pour les écosystèmes marins et côtiers ! Ce chiffre, issu d’un travail conduit en 2010 par lfremer, laisse songeur. Il résulte d’une étude des textes officiels tels la Convention sur la diversité biologique, la directive-cadre sur l’eau ou Natura 2000.

Quel que soit le domaine, la quantité d’indicateurs croît. La rationalisation de la gestion et le souhait de contrôler son efficacité expliquent leur inscription dans les textes réglementaires.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Mais combien ça coûte ?

Faut-il disposer de financements importants pour mettre en œuvre des indicateurs ?

Le coût varie en fonction du type d’indicateur mais également des différentes phases de sa mise en œuvre.

La construction de l’indicateur, tout d’abord. Elle nécessite réunions, déplacements d’experts, recherches bibliographiques… C’est en s’inspirant de méthodologies existantes qu’il sera possible de réduire ses coûts.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Suivre le même indicateur quelle que soit l’échelle d’observation

Ne pouvant suivre tout le patrimoine naturel dont il a la responsabilité, le gestionnaire d’un espace protégé doit faire des choix et effectuer des mesures sur des indicateurs pertinents en tenant compte de leur facilité de mise en œuvre et leur échelle de validité (site, intersite ou nationale).

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Pour des indicateurs vraiment opérationnels, collaborez

Pampa1 est un programme d’action pour mettre en œuvre des indicateurs pour les aires marines protégées (AMP). Quelle est la spécificité de ce programme ?

Pampa rassemble des scientifiques et des gestionnaires d’aires marines protégées. Ensemble, ils cherchent à construire des indicateurs fiables et opérationnels. Les scientifiques relèvent de disciplines aussi diverses que le droit, la géographie, l’écologie, l’économie et les statistiques.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Où s'approvisionner ?

La question de l’approvisionnement en indicateurs n’a pas de réponse toute faite. Il s’agit surtout de s’interroger sur les bonnes approches pour mener à bien sa quête d’information.

En premier lieu, définir ce que l’on cherche : s’agit-il de trouver des données, assorties d’une méthode pour calculer soi-même un indicateur, ou d’utiliser des indicateurs déjà calculés ? La réponse dépend de l’objectif et des moyens dont on dispose.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Bonne note pour la forêt

Simple, rapide, pragmatique, ainsi peut-on qualifier la méthode récemment développée1 pour évaluer l’état de conservation des habitats forestiers. Elle analyse, d’une part, l’état de leurs structures et de leurs fonctionnalités et, d’autre part, les atteintes pouvant avoir un impact important.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Les Lozériens inventent leur méthode pour suivre l’état de conservation de la végétation

La directive Habitats-Faune-Flore introduit une notion nouvelle en écologie de la végétation : l’état de conservation des habitats naturels dont elle impose l’évaluation. Elle en précise la méthode à l’échelle biogéographique mais pas à l’échelle locale. Afin de développer un tel outil, la direction départementale des territoires de la Lozère, appuyée par les partenaires locaux, se lance dans une démarche concertée.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Impliquer les propriétaires

Assistance technique

Cette forme d’assistance technique est née en 2001 suite aux travaux du programme Life « Tourbières de Midi-Pyrénées ». Le Conservatoire régional des espaces naturels a alors souhaité démultiplier les acquis de ce programme en impliquant les propriétaires ou gestionnaires de zones tourbeuses.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Avenir radieux ou sombres perspectives ?

La situation des tourbières dans le monde est délicate (cf. p. 38) : certains pays ont des tourbières très dégradées (l’Allemagne…) d’autres voient certaines activités destructrices se ralentir sans que les menaces disparaissent (Norvège ou Lettonie). Par ailleurs, des pays, telle la Terre de Feu, aux tourbières en bon état, voient croître les pressions destructrices. Des organisations internationales comme le Groupe international pour la conservation des tourbières multiplient les rencontres et les interventions pour que les tourbières soient reconnues à leur juste valeur1.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Le type de zone humide le plus répandu dans le monde

Les tourbières comptent un nombre remarquable d’espèces intéressantes : sur environ un millième du territoire métropolitain, on y trouve 6 % (27) des espèces de plantes vasculaires de la liste rouge nationale, 9 % (39) des espèces protégées nationales. Par ailleurs, 6 % des espèces de la flore vasculaire sont inféodées aux tourbières. Elles attirent par leur beauté, leur aspect original. Une partie d’entre elles a gardé un caractère naturel très marqué, certaines même semblent pouvoir se maintenir en équilibre, sans intervention humaine autre que la préservation.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Plus variées qu’on ne l’imagine

Sous le vocable « tourbière » se cachent des milieux très divers. Le stéréotype de leur genèse est celui d’un petit lac glaciaire dont les bords se font lentement envahir par une végétation palustre. Sur un entrelacs de trèfle d’eau et de comaret, les sphaignes se développent puis se déposent en une couche épaisse. C’est la décomposition très incomplète de ces bryophytes* qui donne naissance à des couches de tourbe. Envahi par cette tourbe, le lac disparaît progressivement en quelques millénaires. Mais il existe bien d’autres formes possibles d’évolution des tourbières.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Restaurer après drainage et exploitation

Le drainage et l’exploitation de la tourbe ont pour principale conséquence une forte perturbation du fonctionnement hydrologique des tourbières. Il s’ensuit la disparition des plantes et animaux caractéristiques, une forte banalisation des milieux et finalement une perte de biodiversité significative.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

L’arbre et la tourbière héritiers d’un conflit

Quand on parle de conservation des tourbières, l’arbre fait plutôt partie des ennemis désignés, et le forestier a généralement intérêt à se faire tout petit… En effet, qu’il s’agisse de perturbation de l’alimentation en eau, d’apport de litière, d’ombrage… les maux imputables à la végétation arborescente sont légion. Les forestiers de l’ONF n’ont pas été les derniers à s’en laisser convaincre, après la large diffusion dans leurs services du manuel d’Espaces naturels de France sur la gestion conservatoire des tourbières.

Oui, mais voilà, les choses ne sont pas si simples…

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Non-sens forestier, hérésie économique !

Certains terrains sont impropres à la production forestière. Inutile, donc, de s’y acharner. C’est le cas des tourbières.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

un outil d’étude et de gestion des tourbières

Les organismes microscopiques sont très abondants à la surface des tourbières à sphaignes. Certains peuvent être photosynthétiques (cyanobactéries, algues unicellulaires), prédateurs (protozoaires, rotifères, nématodes) ou décomposeurs (bactéries, champignons). Ces micro-organismes sont étroitement dépendants des végétaux constructeurs de tourbe que sont les sphaignes, en particulier parce que ces mousses maintiennent un taux d’humidité élevé indispensable à leur survie.

Cependant, les sphaignes ont, elles aussi, besoin des micro-

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Les sphaignes

La connaissance des communautés de sphaignes et leur répartition sur le site sont les meilleurs outils d’un diagnostic écologique de tourbière haute. Les objectifs de gestion ou de restauration doivent être tournés vers le maintien ou le développement des espèces productrices de tourbe.

Ce constat découle de deux observations : les sphaignes mortes constituent la majorité de la tourbe ; les sphaignes vivantes construisent un milieu qui leur est favorable et qui limite l’implantation de compétiteurs.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005