Écoutez l’outre-mer

L'année des outre-mer contient les germes d’une petite révolution. Elle provoque les gestionnaires d’espaces naturels et les interpelle sur la relation que la culture

européenne entretient avec la nature.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

La performance se décrète-t-elle ?

Qu’il lève le doigt celui qui n’a jamais été effleuré par l’idée qu’un colloque, un stage, une formation était avant tout l’occasion de prendre l’air, voire quelques vacances.

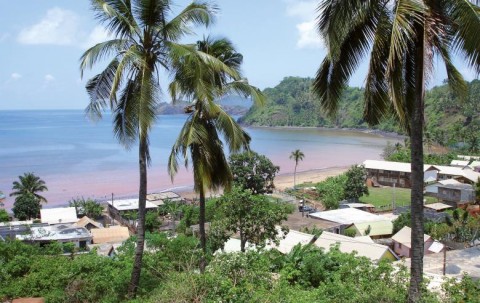

Les conséquences de l’échange organisé par Rivages de France entre les gardes du littoral de Mayotte et ceux d’Eden 62 dans le Pas-de-Calais ont suffisamment bousculé la donne pour que l’on se détrompe.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Impossible sans trame humaine

Vous n’arriverez jamais à faire comprendre la notion de corridors à des aménageurs, ils sont trop loin de ça.

Voici, en substance le propos mille fois entendu par le Conservatoire des espaces naturels de Savoie, alors qu’en 2007, il expliquait sans relâche l’impérieuse nécessité de convaincre.

Que dire devant tant de scepticisme ? Rien. Agir et prouver que la confrontation des idées et des enjeux est un passage salutaire : un exercice qu’il ne faut pas redouter mais provoquer.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Viarmes : les corridors écologiques font l’objet d’un zonage dans le Plu

En juin 2007, la commune de Viarmes (5 000 habitants) engage l’élaboration de son plan local d’urbanisme1. Le territoire communal est soumis à de forts enjeux environnementaux (réseaux et corridors écologiques) et urbains (pression foncière, constructions illégales). Il connaît une agriculture spécifique (vergers, maraîchage).

La commune anticipe la mise en place de la Trame verte et bleue en intégrant des indices de zonage écologique dans son Plu. Ce résultat doit beaucoup à l’implication du Parc naturel régional Oise-Pays de France dont la commune est membre.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Au service de la Trame : les mesures agro-environnementales territorialisées

Le cadre actuel des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) est conçu pour répondre à deux priorités : la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et la directive cadre sur l’eau. Certains territoires, pourtant, cherchent à l’adapter en visant la préservation des continuités écologiques.

Et effectivement… une série d’engagements unitaires est mobilisable pour construire des MAET Trame verte et bleue (exemples en encart).

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Faut s’accrocher, c’est pas gagné

Rétablir la continuité écologique sur les cours d’eau. Certes. Mais par où commencer ? Quelles solutions adopter ? Comment faire avancer les projets, lever les blocages ?

L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques a choisi une réponse pragmatique en Isère, croisant les critères d’intérêt environnemental et ceux de faisabilité technique et économique.

Dans un premier temps, cent quatre-vingts ouvrages, faisant obstacle à la continuité écologique des cours d’eau et

Espaces naturels n°34 - avril 2011

La mobilisation des acteurs du territoire s’avère cruciale

Ce qui est intéressant dans un tel projet, c’est sa capacité à mobiliser tous les acteurs d’un territoire, aussi divers soient-ils. Si la mise en place d’une Trame verte et bleue en région Paca permet de valider ce constat, elle ouvre cependant une question concrète et complexe : comment organiser la confrontation des acteurs et faire émerger des visions communes ?

Sur la ritournelle de cette interrogation mille fois posée, une réponse s’offre en clé de voûte : prendre le temps de s’accorder sur le sens de la démarche.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Le conseil municipal des enfants à l’origine de la Trame

En matière d’environnement, les mentalités évoluent lentement. Il y a cependant des actions qui comptent. Nos deux atouts maîtres récemment : le conseil municipal des enfants et notre étroite collaboration avec la Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne.

Quand, il y a quelques années, un agriculteur a coupé le seul saule tétard restant sur la plaine parce qu’il était trop vieux, l’affaire est passée devant le conseil des enfants lequel a proposé de le

replanter. Nous avons fait appel à

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Questions à Michel Deshayes

Quel regard portez-vous sur la production cartographique menée en Bourgogne concernant les pelouses calcaires ? Ce travail est-il intéressant du point de vue de la mise en œuvre d’une trame à l’échelon national ?

Parmi les milieux soumis à une dynamique défavorable à leur conservation, figurent les milieux ouverts et en particulier les pelouses calcaires. La volonté d’assurer la continuité écologique de ce type de milieu est donc particulièrement bienvenue dans le contexte Trame verte et bleue.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

La Bourgogne défend sa trame orange

Les pelouses calcaires figurent parmi les habitats naturels les plus emblématiques et les plus représentatifs de Bourgogne. Ces espaces semi-naturels souffrent, notamment, de l’abandon des pratiques agropastorales extensives et la mobilisation d’acteurs et de moyens ne suffit pas à garantir la pérennité de ces milieux morcelés qui ne couvrent plus que 8 000 ha, soit 0,2 % de la superficie régionale.

La définition d’un réseau fonctionnel de pelouses était donc nécessaire pour mettre en œuvre des actions efficientes.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

C’est nécessaire : articuler biodiversité et paysage

Nul ne le conteste : la fragmentation des milieux naturels va croissant. La persistance des espèces sur un site se révèle donc de plus en plus dépendante du degré de connectivité des habitats qu’offre le paysage. Ainsi, la protection de la biodiversité nécessite de mettre en place des stratégies intégrant l’ensemble des milieux qui permettent aux espèces de se déplacer.

Dorénavant, il nous faut raisonner en termes de réseau écologique.

La Trame verte et bleue (TVB), proposition phare de la loi du 12 juillet 2010, est l’application française de ce concept.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Quatre guides pour une trame

Quatre guides, élaborés par le Comité opérationnel Trame verte et bleue2, orientent la mise en œuvre de cette dernière.

Guide 1. Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques. Ce guide, à l’attention des décideurs, énonce notamment dix choix stratégiques pour orienter leur décision.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

La Trame verte et bleue nationale sera issue des schémas régionaux de cohérence écologique

Avec la Trame verte et bleue la France invente-t-elle quelque chose de neuf ?

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Conjuguez le verbe : bousculer l’existant

On y va ? Interroge le titre de ce dossier. Bien sûr, on y va. Les gestionnaires d’espaces naturels ont une place importante, essentielle, à tenir dans la mise en œuvre de ce vaste chantier national qu’est la Trame verte et bleue (TVB).

Vaste chantier, disais-je, car ses enjeux ouvrent la porte de notre devenir et bousculent l’existant.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Huit questions pour le service civique

1. Qui est concerné par le service civique ?

Les jeunes de 18 à 25 ans, de nationalité française, ou ressortissants d’un pays de l’Union européenne, résidant en France depuis un an minimum. Il est possible d’être étudiant ou salarié par ailleurs.

2. Combien de temps la mission dure-t-elle ?

De six à douze mois maximum. Elle peut s’exercer en France ou à l’étranger.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Aménager les berges : vive le végétal

Aménager les berges d’un cours d’eau. Quel type d’ouvrage choisir ? En termes de biodiversité, l’enjeu est de taille. Entre terre et eau, les ripisylves présentent une très grande richesse floristique et faunistique. En accueillant les espèces circulantes, elles jouent un rôle majeur de corridors biologiques.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Pensée unique ?

La revue Espaces naturels s’est densifiée d’anecdotes, de références, de réflexions… Mais elle sert aussi, beaucoup, de vitrine. Elle ne s’est pas encore assez investie à mon goût dans un rôle d’enquête, voire de critique.

Le côté « monde parfait… » du monde des institutions de gestion des espaces naturels (et donc de la revue) démontre d’une certaine manière l’aptitude de notre actuelle société à « digérer » l’adversité et l’inconnu : en feignant trop souvent de ne « douter de rien », ne contribue-t-on pas, en somme, à fausser les perspectives ?

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Quel pari !

En impulsant un changement de gouvernance des parcs nationaux, la loi de 2006 ouvre une période d’incertitudes. Il est alors tentant de se replier sur les vieilles habitudes : les repérer peut permettre de les dépasser. Quatre grands réflexes sont en effet caractéristiques de l’histoire des parcs.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Le puffin cendré de retour à Zembretta

Jeudi 25 septembre 2009. La météo est capricieuse dans le golfe de Tunis et l’île de Zembretta reste inaccessible. Techniciens et scientifiques s’affairent cependant au transport de plusieurs centaines de kilos de matériels sur le débarcadère de l’ancien village de vacances désaffecté de l’île de Zembra. Pendant plus de sept semaines, il servira de base aux experts internationaux et éco-ouvriers locaux recrutés pour mener à bien une ambitieuse campagne : venir à bout des rats noirs qui pullulent sur l’île de Zembretta, à trois miles nautiques de là.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Stratégie nationale de création d'aires protégées

La loi prévoit la mise en place d’une stratégie nationale de création d’aires protégées (Scap) visant à placer sous protection forte, d’ici dix ans, 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain. 2011 sera une année charnière pour les services déconcentrés de l’État qui doivent décliner, au niveau régional, les priorités de cette stratégie. Par quel bout prend-on les choses ?

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Biopiraterie

La biopiraterie se définit comme l’appropriation par des firmes privées de connaissances autochtones sans partage équitable des bénéfices pour les populations qui détiennent ces connaissances. La biopiraterie est reliée à un droit fondamental : celui de la propriété intellectuelle.

La question est alors de savoir comment mettre en œuvre une réglementation touchant à l’accès aux ressources génétiques localisées et protégeant les savoirs qui leur sont liés.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

L’anthropologie maritime pour servir la gestion littorale

Situé sur le vaste estran de la baie du mont Saint-Michel, le banc des hermelles est un site récifal d’intérêt communautaire. Au lancement de Natura 2000, en 2006, les pêcheurs à pied qui exploitent le site depuis toujours manifestent de nombreuses inquiétudes et réticences. Aussi, afin de définir un cadre de gestion adapté, les méthodes de l’anthropologie maritime sont mobilisées. Elles permettent de proposer des mesures concrètes de gestion. Et, surtout, acceptées par tous.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Un trésor est caché dans le rucher-tronc

Les Cévennes abritent encore de nombreux ruchers-troncs. La plupart sont abandonnés, envahis par la végétation rudérale ou pillés par des promeneurs peu scrupuleux qui emportent les lauzes tabulaires les recouvrant. Quelques ruchers sont habités par des colonies d’abeilles, mais leur nombre ne cesse de régresser. Pourtant, conscients du trésor qui s’y cache, des apiculteurs passionnés veulent, avec l’aide du Parc national des Cévennes, maintenir ce mode d’élevage à côté de leurs ruches à cadre.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Qui peut sauver l’aigle de Bonelli ?

L’aigle de Bonelli est menacé. La question se pose d’autant plus crûment que, entre 2008 et 2010, cinq d’entre eux ont été retrouvés électrocutés dans une microzone, à l’est de Béziers (Hérault).

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Vive le conflit !

En quelques années, la conception des espaces protégés s’est renouvelée dans ses fondements écologiques et sociaux au point de passer de l’appréhension d’une nature remarquable à celle de biodiversité ordinaire, de la notion de conservation à celle de la gestion dynamique, du gouvernement à la gouvernance.

Un changement de paradigme s’est opéré et chacun de ces « déplacements » favorise la prise en considération de nouveaux objets et la mise en œuvre de pratiques souvent situées aux interfaces de mondes qui, jusque-là, s’évitaient.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Et si on créait un club nature ?

Pas besoin de créer une structure associative ! Il suffit d’adhérer à la fédération Connaître et protéger la nature, d’approuver la charte et de choisir un nom. C’est fait. Votre club personnel CPN est créé. Il ne vous reste plus qu’à vous retrouver en nature, le temps de l’envie ou du besoin… deux heures chaque mercredi ou une fois par mois, jeunes, adultes, familles, enfants. Certains clubs existent depuis plus de trente ans. Ici, les plus expérimentés accompagnent les novices. S’agit-il de promouvoir l’environnement ? De sensibiliser à la nature ? De former aux milieux naturels ?

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Les tests de puissance pour optimiser ses protocoles de suivis

En professionnel, le gestionnaire d’espaces naturels doit valider la pertinence des actions qu’il a mises en œuvre. Or, de nombreuses études révèlent l’absence fréquente de résultats statistiquement significatifs lors des évaluations. C’est pourquoi un protocole rigoureux et solide doit être élaboré. Le gestionnaire définira notamment des objectifs clairs et anticipera sur l’analyse afin que les données soient facilement exploitables.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Des compétences réaffirmées pour les agents des espaces protégés

Par l’ordonnance du 6 mai 2010, les gestionnaires d’espaces naturels marins ont acquis de nouvelles compétences en matière de police maritime et, notamment, de pêche maritime. Le décret-loi du 9 janvier 1852, applicable jusqu’alors, vient d’être abrogé avec la création d’un livre IX du code Rural.

Ce livre, relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, distingue deux catégories d’agents chargés de la police des pêches maritimes :

Espaces naturels n°34 - avril 2011

« La légitimité réside dans le pouvoir de verbaliser »

Les agents de la réserve sont-ils tous commissionnés ?

Nos dix agents sont commissionnés « Police de la nature », nous pouvons donc verbaliser les infractions au décret de création de la réserve. En revanche, seuls six d’entre nous ont un commissionnement « Pêche maritime ». Celui-ci permet simplement de constater, par procès-verbal, les infractions liées à la pêche en mer.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Les bateliers ont su voir leur intérêt dans la qualité

On l’appelle la « Venise verte ». Monde d’eau, de conches et de verdure, le promeneur vient ici, à l’est du marais poitevin, saluer la nouvelle Destination touristique européenne d’excellence ou, plus simplement, se balader sur les canaux. Certains embarcadères proposent des visites guidées et affichent fièrement leur label Engagement qualité. La batellerie est l’activité la plus importante et la plus emblématique du territoire.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Et si l’on imaginait, plutôt, de labelliser les exploitations ?

La pérennité des paysages ouverts du Causse Méjean est étroitement liée à la présence de troupeaux ovins pâturant. C’est pourquoi le parc national des Cévennes a répondu présent lorsqu’en 1997 des agriculteurs, désireux de produire des agneaux d’herbage de qualité, ont constitué une association destinée à valoriser et à promouvoir ce produit dans des circuits courts. Établi en partenariat avec le parc, le cahier des charges de production impose un pâturage sur parcours d’au moins quatre-vingts jours.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Une co-gestion inattendue

C’est une expérience unique en Europe ! Depuis trois ans, une association de protection de la nature et une chambre d’agriculture gèrent de concert une réserve naturelle. Les partenaires : le conservatoire d’études des écosystèmes de Provence (CEEP) et la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône ont été nommés co-gestionnaires de la réserve naturelle nationale des coussouls de Crau1 en septembre 2004. La co-gestion, c’est donc possible ?

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Le bœuf des vallées au secours du râle des genêts

Plus de 60 % de la population nationale de râles des genêts habite les vallées angevines1. Dans le Maine-et-Loire, ce territoire exceptionnel offre ainsi 16 000 hectares de prairies inondables aux oiseaux migrateurs ou nicheurs. Mais, avec la déprise agricole, ce site d’accueil, conditionné par les crues, risquait de disparaître. C’est pourquoi, en 1990, pour enrayer cette évolution et malgré des intérêts parfois divergents, des acteurs locaux se mobilisent et élaborent un programme agri-environnemental en direction de la préservation du râle des genêts.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Juste quatre fleurs pour évaluer la qualité écologique des prairies

Dans le milieu des espaces naturels, tout le monde a entendu parler du nouveau programme de mesures agri-environnementales (MAE 2007-2013). On sait moins que certaines de ces mesures privilégient l’obligation de résultats en termes de qualité écologique plutôt que de moyens qui étaient jusqu’alors la règle. Dans le massif des Bauges, cette approche innovante interroge les gestionnaires. S’ils tentent depuis longtemps de sensibiliser les agriculteurs à la biodiversité, ces derniers restent critiques.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Les sols : interface dans l’environnement

Le sol résulte de la pédogenèse, c’est-à-dire de l’altération des roches sous l’influence conjuguée des facteurs climatiques, des activités biologiques et anthropiques. Il en résulte une grande variabilité de sols, dont le degré de développement diffère selon la durée et la succession de pédogenèses subies. Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques qui en découlent, impliquent des usages et des vulnérabilités spécifiques à chaque type de sol. Un sol limoneux, par exemple, est particulièrement apte à la production agricole, mais également très sensible à l’érosion.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Élaboration concertée du plan de gestion chasse et du document d’objectif

Quand chasseurs et gestionnaires des espaces naturels s’entendent…, pourrait-on titrer sur cette expérience, suffisamment inusitée pour qu’on s’y intéresse. En effet, le grand site du massif de la Sainte-Victoire a participé à l’écriture du plan de gestion cynégétique et faunistique (plan de chasse) tandis que le groupement d’intérêt du même nom s’impliquait dans la rédaction du document d’objectif (Docob).

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Préserver la biodiversité

D’abord il faut s’entendre sur les mots, quand on parle de biodiversité : il s’agit du vivant, sous toutes ses expressions, depuis l’arrangement des gènes jusqu’aux grands cycles géochimiques de la planète. Les objectifs sont plus difficiles à préciser. La définition la plus généreuse serait : préserver les capacités du vivant à évoluer et à se diversifier sur le long terme.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Scénographier le loup pour traiter de l’Homme

Cinéma, théâtre, musée ? Comment qualifiez-vous votre spectacle ?

La raison d’être de la scénovision est de faire comprendre le lien qui existe entre l’Homme et l’objet. L’objet, entendu bien sûr au sens large. Ce peut être un village, un outil… ou, comme ici, un animal.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Vingt heures de formation pour tous les salariés

La loi ouvre désormais au salarié un « droit à la formation professionnelle tout au long de sa vie ». Ainsi, le droit individuel à la formation (Dif) est reconnu depuis 2003 pour les employés du privé, depuis février 2007 pour les travailleurs du public (décrets d’application à paraître).

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Qui finance ?

Le principe : la mutualisation. Les entreprises sont légalement tenues de cotiser à des organismes collecteurs des fonds de formation. Dans le privé, ce sont les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) qui recueillent l’argent : pour le secteur de l’animation socioculturelle, il s’agit d’Uniformation. Dans la fonction publique territoriale, c’est le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui est compétent. Dans la fonction publique d’État, celui-ci organise directement son système de formation ; les modalités d’organisation sont variables.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Fraïsse-sur-Agout se chauffe au bois

Si elle ressemble à beaucoup d’autres collectivités de moyenne montagne, Fraïsse-sur-Agout (Hérault) cultive sa différence en forêt. Non parce qu’il s’agit de taillis de hêtres (80 %), de boisements de pins et d’épicéas (20 %), mais parce la commune a choisi d’utiliser ce « capital » pour chauffer plusieurs bâtiments municipaux. Ainsi, depuis 2003, des plaquettes de bois déchiqueté viennent alimenter un réseau de chaleur installé en remplacement du chauffage électrique.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Le fleuve Sénégal pleure ses écosystèmes

Les pays riverains du fleuve Sénégal, tous, ont ratifié plusieurs conventions internationales. Elles les engagent au maintien et à la protection des écosystèmes.

Il est vrai, en effet, que les écosystèmes de la vallée du fleuve Sénégal, vaste plaine d’inondation sahélienne, sont le siège d’une production biologique très importante et qu’ils génèrent des ressources naturelles et économiques majeures dans une région où les pluies sont rares.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

La marque « Parc viande bovine » : un bon plan pour le patrimoine

Les valeurs « territoire » et « environnement préservé » font partie des valeurs de la marque « Parc » définies au niveau national. Les éleveurs de bovins, viande du parc du Vercors, l’ont bien compris. Aussi, avec des artisans bouchers, ils ont, dès 1996, souhaité afficher leur appartenance à ce territoire. En mettant en avant leurs pratiques d’élevage extensives de montagne, à base d’herbe l’été et de foin l’hiver, ils ambitionnaient de se démarquer du marché national et international.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Les filières courtes n’ont pas fait la preuve de leur efficacité

Qui dit « circuits courts », pense « qualité ». Qualité des produits ; qualité du territoire de production. Faut-il conclure que les circuits courts sont une solution pour une meilleure intégration de la biodiversité dans la production agricole ? Une réponse tranchée serait un peu hâtive. En effet, si les filières courtes agricoles ont un fort potentiel en ce qui concerne le développement durable, le lien « circuit court/agriculture durable/biodiversité » est encore à construire.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Les politiques agricoles en pleine évolution

La politique agricole commune constitue le cadre incontournable d’évolution des politiques agricoles, avec la mise en œuvre de la conditionnalité dans son « premier pilier1 », et depuis 2007 de son « second pilier » relatif au développement rural. Ce volet, concernant plus spécifiquement l’environnement, est financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et décliné en France métropolitaine par le programme de développement rural hexagonal (PDRH).

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

La médiation pénale : une solution gagnante

Décembre 2004 : le service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) du Morbihan apprend que des travaux ont été réalisés en zone humide, sur la commune de Quiberon. Or, dans ce type de milieu, tout aménagement est soumis à déclaration ou à autorisation en fonction de leur nature et de leur ampleur. Trois agents affectés au service, commissionnés au titre de la loi sur l’eau, se rendent donc sur les lieux.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Qu’attendre du Grenelle de l’Environnement ?

Promesse faite à neuf associations1 le 31 mars 2007 par le candidat Nicolas Sarkozy, le Grenelle de l’Environnement a été annoncé par le nouveau Président de la République dès le troisième jour qui a suivi son installation à l’Élysée. Il a alors fixé les règles du jeu de cette négociation entre cinq collèges d’acteurs : les associations, les entreprises, les organisations syndicales, les collectivités, l’État.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

L’intégration nature-agriculture : il faut aller plus loin !

Depuis feu l’article 191 jusqu’aux nouvelles mesures agroenvironnementales territorialisées, voilà plus de quinze ans que les gestionnaires d’espaces naturels et les agriculteurs ont appris à travailler ensemble !

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Agriculture et biodiversité : élargir le regard

L’agriculture moderne a opéré une puissante « compaction » de la biodiversité. Elle a ainsi opté pour des systèmes de monoculture n’exploitant qu’un petit nombre d’espèces, utilisant des variétés génétiquement homogènes, homogénéisant des paysages avec gommage des « irrégularités » (haies, talus, zones humides, bosquets, etc.).

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Agriculture et biodiversité : élargir le regard

L’agriculture est fondée sur la biodiversité. Tout d’abord parce que la sélection de variétés est basée sur la diversité génétique des espèces. Ensuite, parce que la biodiversité associée (les espèces colonisant spontanément l’espace agricole) est tout aussi importante.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Le déclin d’une agriculture classique

C’est un serpent de mer qui resurgit : les espaces littoraux sont essentiels pour la biodiversité et les paysages, quelle politique adopter pour leur conservation ? Pour le Conservatoire du littoral, la stratégie consiste à acquérir des terrains dont une partie importante est constituée de terres agricoles. L’établissement cherche ainsi à endiguer le développement du bâti et à limiter les effets de l’intensification agricole, en favorisant des pratiques qui contribuent à la qualité écologique de ces espaces.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Installer des agriculteurs : un marathon administratif

Le Conservatoire du littoral a acquis la certitude qu’il est du devoir des instances publiques d’agir pour l’agriculture littorale. Depuis sa création en 1975, il met les espaces agricoles de son domaine à disposition d’exploitants. Une redevance est modulée selon les dispositions d’un cahier des charges adapté à chaque situation. Parmi les quelque sept cents éleveurs, viticulteurs, saliculteurs ou ostréiculteurs présents sur ses terrains, certains sont peu concernés par l’établissement public ; d’autres y ont l’essentiel de leur surface, voire leur siège d’exploitation.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Le duo rural peut fonctionner

Ardue, vivante, colorée, la collaboration entre agriculteurs et gestionnaires d’espaces naturels est quelquefois tout simplement quotidienne. Mais qu’apporte-t-elle vraiment ? Pour le savoir, plusieurs chercheurs ont travaillé sous la houlette d’un programme du ministère de l’Écologie et du développement durable1. Soixante-dix-huit situations ont donné lieu à enquête. Dans chacune d’elles, des agriculteurs étaient mobilisés pour protéger des espaces naturels dans le cadre de dispositifs contractualisés avec des conservatoires d’espaces naturels.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Les deux premiers baux ruraux à caractère environnemental signé en juillet

Premier contrat de ce type en France, la signature d’un bail incluant des clauses environnementales a été officialisée le 18 juillet dernier, sur la commune de Valcivières (63) dans le parc naturel régional du Livradois-Forez. Il répond aux nouvelles dispositions de la loi d’orientation agricole de 2006.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Quand les Parcs font appliquer la loi

La prolifération des dispositifs publicitaires porte atteinte à l’image de nos territoires et au cadre de vie de ses habitants. Or, en dépit de la loi de 1979, relative aux dispositifs publicitaires visibles depuis les voies ouvertes à la circulation publique, il n’est pas toujours évident de s’attaquer au problème. Certainement parce que les Parcs préfèrent convaincre plutôt que contraindre, mais aussi parce qu’il n’est pas toujours évident de s’impliquer dans une opération qui s’oppose aux intérêts des acteurs locaux.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Responsabilités partagées

La signalisation de direction est constituée d’une trame principale, permettant d’atteindre l’ensemble des localités du territoire, et de compléments dont le guidage vers les pôles d’intérêt économique, culturel, touristique… Cette ossature principale de la signalisation de direction est définie par trois niveaux de schéma directeur :

- national, pour les liaisons à moyenne ou grande distance sur le territoire national. Il est étudié par l’État, en concertation avec le Département et les grandes villes ;

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Nos sentiers face à l’usure du temps

Nos sentiers sont en mauvais état. La cause ? L’eau ruisselante, la pente et le manque d’entretien. Ajoutez-y la surfréquentation, il est alors difficile de stopper le cycle infernal de l’érosion. Pourtant, des solutions, il y en a ! De multiples ouvrages peuvent résoudre bien des problèmes. Las, le savoir-faire a disparu.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Protocole d’éradication du rat surmulot sur l’île de Tomé (Bretagne)

Les pollutions accidentelles type marée noire ont un impact important sur l’avifaune marine. Suite à la catastrophe de l’Érika, le Conservatoire du littoral a proposé à la fondation Total Fina Elf de développer un programme de réhabilitation des îles et îlots bretons favorables à la nidification des oiseaux marins. Depuis 2002, onze sites sont concernés par ce programme qui vise la restauration de la végétation suite à l’abandon des pratiques agricoles et à l’accumulation de déchets, mais également l’élimination d’espèces introduites1.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

L’émergence de l’écologie scientifique

On n’imagine plus aujourd’hui gérer une réserve naturelle, un coin de nature ou un paysage ordinaire sans faire appel à des notions d’écologie. Mais il aura fallu du temps pour que chacun d’entre nous, naturaliste, écologue ou gestionnaire, acquière le fond de connaissance que nous avons tous peu ou prou assimilé. À force de parler d’écologie, de lire des textes, de suivre des conférences, d’échanger des idées et surtout d’observer la nature, on finit par s’imprégner des notions les plus importantes pour la vie de tous les jours.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

La « psychologie » de l’interpellation

Dans son sens étymologique « interpellation » emprunte le sens de « interrompre » et de « déranger ». C’est dire que la situation d’interpellation ne s’apparente absolument pas à une situation de communication. Par essence, la situation d’interpellation est une intrusion.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004