Préserver les papillons : un travail de fourmis !

Si apprendre à déterminer les azurés demeure relativement abordable, identifier leurs fourmis hôtes est vraiment une affaire de spécialiste. Afin de dépasser cette difficulté, l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE), animateur du Plan national d’actions (PNA) en faveur des Maculinea1, a monté (avec l'Aten, ayant intégré l'AFB) une formation spécifique à destination des gestionnaires.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

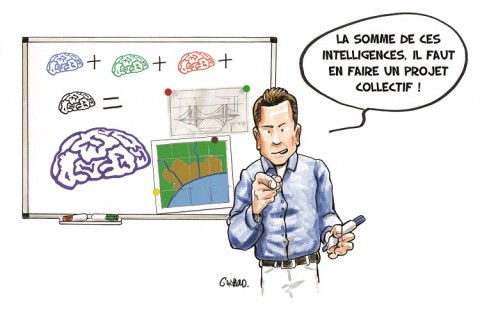

Le médiateur territorial

Construire des projets, établir un état des lieux partagé d'un territoire, prendre des décisions acceptées par l'ensemble des acteurs présents sur un territoire, aussi divers voire antagonistes que soient leurs intérêts. Une gageure pour qui se donne la peine d'affronter honnêtement cet objectif, a fortiori lorsqu'il s'agit de gérer un espace naturel. Voilà la mission qui est confiée au médiateur territorial.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Nous sommes des colibris du web

Quel est l'intérêt selon vous de protéger les espaces naturels aujourd'hui ?

La plupart du temps, on distingue les espaces naturels des espaces investis par l’homme. Comme s’il s’agissait de réserves vierges dans lesquelles faune et flore pourraient vivre, préservées de l’influence néfaste du genre humain. En réalité, protéger les espaces dits naturels, c’est préserver l’homme.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

La notoriété internationale a porté ses fruits

Les menaces sur les paysages et le caractère naturel du Jabal Moussa (voir ci-dessous) sont diverses et bien réelles. L’ouverture et l’agrandissement de routes, de pistes, de carrières de rochers ou de sable affectent de nombreuses montagnes du Liban. L'urbanisation progresse rapidement à partir de la côte et gagne vers la montagne. Jusqu'à quand épargnera-t-elle le Jabal Moussa ?

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Psychologie environnementale

Cette discipline est apparue en France sous l’impulsion de Claude Levy-Leboyer qui publie, en 1980, un ouvrage intitulé Psychologie et environnement. Elle a pris naissance aux États-Unis avec la publication de l’ouvrage fondateur des psychologues sociaux Proshansky, Ittelson et Rivlin, dans les années 1970 : Environmental Psychology : Man and his physical setting.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Mettre l'histoire à profit

La France métropolitaine ayant globalement connu une forte expansion forestière depuis le milieu du XIXe siècle, période considérée comme le plus récent minimum forestier, on peut distinguer les forêts déjà en place à cette période, qualifiées d’anciennes, des forêts apparues depuis, dites récentes. Si la vocation forestière du terrain concerné a été continue depuis le minimum forestier, on a donc affaire à une forêt ancienne. Ces forêts anciennes peuvent présenter des faciès très divers et des peuplements d'âges variés.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Parcourir le chemin

Durant les douze parcours effectués, nous avons pu guider des personnes si différentes les unes des autres que chaque parcours a inventé sa propre identité, son propre rythme et sa propre énergie, comme en réponse à l’exploration proposée par les artistes. Une liberté et une richesse assez exceptionnelles, tout en partage !

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Espaces naturels n°58 - avril 2017

L’édito

Application et implication, parmi les règles

que le comité éditorial a retenues

Témoignages d’expérimentations, d’innovations,

d’expériences heureuses, moins heureuses

à partager pour progresser

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Faire vivre le patrimoine

Que la nature inspire les artistes, c'est une évidence. Mais quelle est la particularité de la création liée à un territoire ? Le festival Les Arts Foreztiers (www.lesartsforeztiers.eu), à Chavaniac- Lafayette (Haute-Loire), montre la fécondité d'un lieu.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Endosser un rôle pour mieux dialoguer

Se mettre autour d'une table afin de discuter (plus ou moins calmement...) d'un problème de gestion d'une ressource commune, cela se pratique déjà depuis de nombreuses années dans les démarches de résolution de conflits. Mais voilà une vingtaine d'années que des chercheurs et praticiens expérimentent en France et à l'étranger un nouveau type d'outil afin de favoriser l'écoute entre acteurs et la prise de décision collective : les jeux de rôles. Il n'est pourtant pas tant question de s'amuser que de travailler !

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Prendre en compte des paysages que personne ne voit dans la gestion des aires marines protégées

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Conjuguer art et nature auprès des enfants

Dans une petite école du Pas-de-Calais, les enfants voient depuis la cour de récréation la Réserve naturelle régionale du plateau des landes. Elle fait partie de leur quotidien sans forcément qu'ils soient conscients du patrimoine naturel qui la constitue. Ils ont toujours connu le site, certains parents aussi lorsqu'ils étaient enfants, mais ils n'y vont plus. Elle est là comme une évidence, et pourtant, ils n'y prêtent plus attention.

S'ÉPANOUIR, ENCOURAGER SON IMAGINATION

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Un oeil neuf sur le territoire

Sa première rencontre avec des artistes, Franck Latraube, chargé de mission à la LPO, l'a faite dans des roselières. « Je comptais des oiseaux. J'étais couvert de boue. Je vois arriver des hommes en bottes, visiblement pas habitués. On n'y voit jamais personne. Ils étaient contents de croiser quelqu'un. » Ils venaient pour repérer des sites pour lancer le Voyage à Nantes, la biennale maintenant bien connue. Mais à l'époque, en 2007, ses premières impressions sont partagées, c'est le moins que l'on puisse dire.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Des laboratoires de recherche et d'expérimentation

Après de nombreuses expériences réussies, et quelques-unes un peu déstabilisantes, les bonnes questions se sont posées : quel est le rôle de l'artiste ? A-t-il sa place dans un espace naturel ? La nature et l'art contemporain peuvent-ils cohabiter ? La création artistique est-elle au service de la valorisation publique de l'espace naturel ? Et le public dans tout cela ? Un simple

spectateur ou un acteur ?

Les artistes accueillis dans des conditions privilégiées sont-ils tenus de produire et de contribuer à la politique culturelle du territoire ?

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Élargir la perception

La flore des prairies, souvent saisonnière, ou la faune discrète voire farouche, comme les oiseaux migrateurs, ne se livrent pas si facilement à l’observation. Dans la RNN Michel Brosselin de Saint-Denis-du-Payré, la dimension artistique vient soutenir la démarche d'ouverture progressive au grand public.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Donner l'échelle humaine

C'est le contexte qui intéresse les artistes, qui les inspire, et rend leur message si fort. En Camargue, entre la nature d'un côté et les usines de Fos, de l'autre, le contraste est saisissant, l'inspiration puissante. La dynamique de ce paysage est fertile pour les créateurs. « La contrainte est intéressante », souligne Françoise Léger, directrice artistique du Citron jaune1. « Les artistes ont pour vocation d'explorer les limites. Et la nature, ce sont des limites : la sécheresse, la chaleur, la violence des éléments.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

L’expression artistique nourrie par la nature… Une lapalissade !

Vers 1920, l'île de Port-Cros est redécouverte par Marceline Henry, violoniste, qui y fait venir son amant, Claude Balyne, sous-préfet et poète, puis son mari, Marcel Henry, notaire et entomologiste.

Vers 1920, l'île de Port-Cros est redécouverte par Marceline Henry, violoniste, qui y fait venir son amant, Claude Balyne, sous-préfet et poète, puis son mari, Marcel Henry, notaire et entomologiste.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

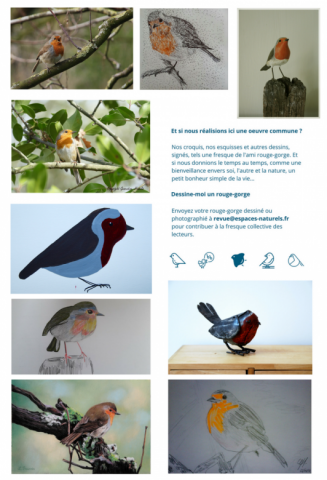

Le dossier lu par... Éric

Comment dessineriez-vous le rouge-gorge ? Pensons aux formes et aux volumes, au vocabulaire de l'oiseau et à son comportement. Ce cher rouge-gorge, c'est le vécu de chacun, les regards que nous portons sur la vie, les sens communs des actions autour desquelles nous oeuvrons. La connaissance, le partage, l'émotion, l'épanouissement du public sont des objectifs de l'artiste, de l'animateur d'art et de science. L'art, la science, la nature, sujets d'émerveillement.

LES SENS COMMUNS

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Tourisme et biodiversité : quelle compatibilité ?

Les espaces naturels protégés ne sont pas tous égaux en termes d’accueil et de fréquentation touristique. Rares sont d’ailleurs ceux à se positionner en tant que destination à part entière, indépendamment de leur territoire d’appartenance. Historiquement considéré comme un élément perturbateur, le tourisme a légitimement suscité de la crainte.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Contre l’isolement et la précarité

Pomponée, maquillée… Comme tous les matins à 8 h 10, Jocelyne franchit sa porte. Cette jeune retraitée, pourtant, n’a plus aucune contrainte : divorcée, sans enfant… le temps lui appartient. Le temps, mais également le risque d’isolement social. Petit câlin au chat, elle descend l’escalier afin de retrouver la bande de gosses qui guette son arrivée pour conduire le pédibus jusqu’à l’école. « Je fais cela pour être utile, et pour garder la forme aussi.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Entre écomobilité et devoir de proximité

Qui peut croire que l’on peut se déplacer toujours plus et loin, traverser le pays, le monde, sans engendrer le moindre coût environnemental ni avoir besoin d’infrastructures et d’équipements consommateurs de ressources naturelles et d’espaces ? L’écomobilité est à l’image de Stevenson et de son âne, elle doit se penser en termes d’économies d’énergie, d’équipement, de bruit et de stress, tout en prenant son temps et son plaisir.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Recommandations aux porteurs de projets

Approche d’ensemble

• Créer une offre d’écomobilité, c’est d’abord mailler des éléments existants (souvent bien plus nombreux qu’on ne le croit) plutôt que créer des dispositifs nouveaux.

• Mettre l’accent sur l’intégration des approches car des secteurs très différents sont concernés : transports et tourisme, aménagement et services, technique et communication.

• Penser aux visiteurs et aux habitants.

• Se mettre en permanence à la place de l’usager/client/visiteur à toutes les étapes du projet.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

L’offre vélo… et toute une filière économique s’organise

Dans le Marais poitevin (3), le développement des itinéraires cyclables n’est pas le fruit du hasard. Le projet est porté par le parc interrégional et ses partenaires depuis plus d’une décennie. Huit cents kilomètres d’itinéraires vélo ont été balisés et harmonisés. Une partie de ces cheminements a été aménagée en site propre tout en respectant les secteurs sensibles : site classé ou Natura 2000…

L’objectif était clairement affiché : limiter les déplacements en voiture et permettre un développement économique.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

« Maîtriser les flux sans interdire »

La Baie de Somme a conclu un choix ambitieux : faire de son territoire une destination écotouristique. Cette option date du début des années 2000 alors que le département de la Somme saisissait l’opportunité de fonds européens pour structurer un réseau cyclable. Opportunité qui n’aurait pas suffi sans une volonté politique de se regrouper autour d’un projet de territoire débordant des frontières administratives. Dix-huit communes littorales ont mis leur énergie en commun. Elles sont rejointes aujourd’hui par six autres, depuis que le territoire a été labellisé Grand site de France.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Vélo : aménager sans dénaturer

Dans les années à venir, le vélo itinérant va connaître un large développement : c’est ce que laissent augurer plusieurs études récentes conduites sur des itinéraires nouvellement aménagés comme le Tour de Bourgogne à vélo, la Loire à vélo et le Canal des deux mers (voir encart). Ces perspectives posent la question des aménagements cyclables.

D’autant que les itinéraires en question, pour la plupart prévus dans les schémas de véloroutes et voies vertes, traversent de nombreux espaces naturels ou paysagers remarquables.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Suissemobile, tout le pays s’y met

La Suisse en vélo, la Suisse en roller, la Suisse en canoë, la Suisse à pied… Possible !

Et pour compléter la donne, les itinéraires sont connectés pour permettre de mixer les sports. 9 000 km pour la marche, 9 000 km pour le vélo, 4 500 pour le VTT, 1 100 pour les rollers et 330 pour le canoë sont ainsi organisés autour d’un balisage uniforme.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

« La mobilité : illustration de l’inégalité sociale »

Que vous inspire, depuis Mayotte où vous travaillez, la question relative à la promotion de l’écomobilité ?

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

La fin de la navette des crêtes

C’était pourtant bien parti… Pour pallier le risque de surfréquentation, notamment motorisée, qui aurait pu nuire à l’image de nature et de quiétude des Hautes-Vosges, et pour empêcher les dérives d’une offre touristique banalisée qui réduit l’attractivité du territoire, une navette d’autobus a été créée. En 2000, la navette des crêtes voyait le jour à titre expérimental.

Dix ans plus tard, l’expérience s’arrête pour des raisons économiques notamment.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Mais de quoi parle-t-on ?

Ecomobilité, mobilité douce, mobilités actives, covoiturage, autopartage, multimodalités, intermodalités, les terminologies fleurissent et les questions subsistent. Ainsi, les transports en commun sont-ils vraiment écomobiles ? Un bus de 50 places consomme plus de 40 l/100 km en milieu urbain et 25 l en interurbain faiblement rempli. Il peut avoir un bilan environnemental nettement plus mauvais qu’un conducteur seul au volant de son 4x4.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Prévoir de ralentir le temps

Encourager la mobilité douce, c’est soustraire les hommes des pollutions envahissantes, c’est s’extraire des bruits, omniprésents et stressants, c’est défendre l’environnement naturel, exceptionnel et fragile, et chercher à limiter les effets spectaculaires du réchauffement climatique.

En ces termes, l’association Mountain Wilderness (1) s’engageait au début du siècle en faveur d’une mobilité non motorisée et visait à ce que tout un chacun vive la montagne autrement.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Accéder aux sites sans voiture

Le nombre de vacanciers a doublé en France en quarante ans, passant de 20 à plus de 40 millions entre 1964 et 2004 (1). Ce développement s’accompagne aussi d’une modification importante des comportements. Les touristes partent de plus en plus souvent et de moins en moins longtemps. Ainsi la proportion d’allers-retours de longue distance dans la journée est en hausse et ces déplacements sont bien souvent réalisés en voiture. Les déplacements touristiques représentent ainsi près de 30 % des kilomètres annuels du parc automobile français (2).

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Le « Grenelle » à l’épreuve du temps

Le Grenelle de l’Environnement a suscité une dynamique et des espoirs inespérés en faveur de la biodiversité. Sa gouvernance fut inédite et novatrice, même si les gestionnaires d’espaces naturels ont été, à tort, laissés de côté. En quatre mois, les collèges Collectivités, Employeurs, État, ONG environnementales et Salariés ont, dans une ferveur inconnue jusqu’alors, élaboré 278 mesures touchant les politiques de l’énergie, des transports, des déchets, de l’agriculture et des espaces naturels.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Ils ont opté pour la communication engageante

La probabilité d’être fumeur à 17 ans n’est pas moins élevée chez des jeunes ayant suivi soixante-cinq séances de prévention, donc très bien informés et parfaitement convaincus des méfaits du tabac, que chez d’autres élèves n’ayant pas assisté à ces séances. Il ne suffit pas de changer les idées pour changer les comportements !

Voilà pourquoi une campagne visant à promouvoir des écogestes en Méditerranée s’est appuyée sur un autre levier : l’engagement par les actes. Une démarche que les scientifiques nomment : la communication engageante.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Enfin… Harmoniser les polices de la nature

Les gestionnaires d’espaces naturels l’attendaient… Le 11 janvier dernier, l’ordonnance « portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’Environnement » est parue. Son but ? Mettre de la cohérence dans la vingtaine de polices que compte le code de l’Environnement.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Quoi faire avec le bois ?

La charte du Parc naturel régional des Vosges du nord est en révision et, alors que notre territoire est tourné vers la forêt, nous avons abordé les questions de la place de l’Homme et du développement économique. Et qu’avons-nous constaté ? Après le discours d’Urmatt (1), s’interrogant sur les leviers nécessaires à l’utilisation d’une ressource non délocalisable et n’engendrant pas suffisamment de plus-value économique, les acteurs de la filière bois ont acté le malheureux postulat qui consiste à exploiter « plus » la forêt.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Influencer les politiques publiques ?

Comment influencer les décideurs ? Quelle information est capable de faire évoluer les politiques publiques ? La question est fondamentale pour la protection de la nature et les réflexions qui émergent aboutissent à inventer de nouveaux concepts.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

L’écotourisme a fait long feu

1992. Le début de ce qui va devenir une longue coopération se met en place entre la réserve de Berezinsky et le Parc naturel régional des Vosges du nord. Côté biélorusse, la réserve cherche à développer l’écotourisme et formule le besoin d’une aide technique.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Panier de biens

Qui donc peut accepter – et pourquoi – de payer près de 20 e le litre d’huile d’olive AOC de Nyons, quand une huile d’olive standard de qualité comparable se vend quatre fois moins cher ?

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Rendre les terres à la mer

Dans la nuit du 27 décembre 1999, une tempête exceptionnelle s’abat sur les côtes atlantiques de la France. Dans l’estuaire de Gironde, les digues d’un polder agricole de 190 hectares cèdent, les eaux envahissent les terres. Des terrains agricoles poldérisés, où était pratiquée une agriculture intensive, ne sont plus protégés des variations de niveau de la Gironde et deviennent difficilement exploitables.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Restaurer les dunes digues

En février 2010, la tempête Xynthia, par la conjonction d’un phénomène météorologique violent et d’un niveau de la mer très élevé, a provoqué la submersion du littoral du sud de la Vendée et du nord de la Charente-Maritime. Au prix de leur propre fragilisation, les dunes domaniales ont permis de protéger de nombreuses zones basses.

Pour approfondir la caractérisation du service de protection des dunes domaniales contre les submersions, l’Office national des forêts a réalisé en 2010 une étude visant à hiérarchiser les zones d’intervention.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Intégrer la trame verte et bleue dans les documents stratégiques de territoire

La mise en œuvre opérationnelle de la trame verte et bleue (TVB) se réalisera à l’échelle des territoires. Aussi, leurs documents stratégiques de projets se révèlent-ils être des outils intéressants. C’est le cas des chartes de parcs naturels régionaux qui, depuis le décret du 24 janvier 2012, doivent intégrer des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. La réflexion vaut aussi pour les chartes de parcs nationaux ou de pays, agendas 21 des intercommunalités…

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Quelle efficacité, les études d’incidences ?

En 2010, le Conservatoire du littoral reçoit une demande de tournage dans les dunes de la Slack dont il est propriétaire. Le scénario raconte l’histoire d’un marginal vivant dans le milieu dunaire.

Mais le site est classé Natura 2000, et l’autorisation suppose la réalisation préliminaire d’une étude d’incidences.

Aussi, après un rapprochement avec la Dreal Nord-Pas-de-Calais pour connaître la démarche à accomplir, une rencontre est organisée sur le terrain entre le réalisateur, le Conservatoire du littoral et Eden 62 (gestionnaire du site).

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

« Animer la confiance »

Vous avez créé Récolte en Nord-Pas-de-Calais en 2011, un réseau social professionnel destiné aux acteurs de projets territoriaux. Un an après, vous comptez plus de 550 membres dont 50 % se connectent au moins une fois par mois : votre secret ?

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

On a vraiment besoin d’un animateur de communauté web ?

La révolution du web et des réseaux sociaux a apporté son lot de complexité dans les outils de communication. Elle peut néanmoins permettre de rendre « le monde du vivant » plus accessible et compréhensible à un large public. Faut-il pour autant emboîter le pas à l’oiseau récemment apparu sur la toile ou encore à Facebook, à Google+ ? Car, si Twitter fait partie des outils du web qui permettent de faire du « buzz », dans quel but ?

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Inventorier les insectes pour apprécier l’ancienneté des boisements

Chacun souhaite conserver le bois mort, connaître l’ancienneté des boisements et apprécier les menaces qui, sans ces éléments, pèseraient sur la biodiversité. Dans ce but, le gestionnaire se tourne vers des recherches historiques et descriptives : cartes anciennes, indice de biodiversité potentielle, protocoles Frene et WWF. Il examine également les bioindicateurs qui jouent un rôle de premier plan pour détecter et valider des sites d’intérêt.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Quel rôle pour les réserves naturelles dans le développement des territoires ?

L’interrogation sur les fonctions des réserves naturelles dans les territoires n’est pas une préoccupation récente. Dès les années 1980, alors que la première vague de décentralisation s’instaure et que les accidents écologiques se multiplient, les problèmes environnementaux commencent à se populariser. De nouvelles mesures sont mises en place (lois Montagne et Littoral) et le nombre de réserves naturelles ne cesse d’augmenter.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Expatrié pour servir la nature

Il avait 25 ans, une solide formation en gestion de l’environnement, quelques économies… Mais pas de travail. François Chazel décide alors de quitter la France et de partir pour l’Écosse. Ne parle-t-il pas un bon anglais scolaire ? Pendant plusieurs mois, il bat la campagne écossaise. Et c’est à Newtonmore, dans une auberge de jeunesse, qu’il rencontre sa chance. Un homme l’oriente vers la Réserve naturelle de Creag Meagaidh. Là, on lui offre le logement ; juste le logement ; en compensation du travail accompli.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Et si on créait un club nature ?

Pas besoin de créer une structure associative ! Il suffit d’adhérer à la fédération Connaître et protéger la nature, d’approuver la charte et de choisir un nom. C’est fait. Votre club personnel CPN est créé. Il ne vous reste plus qu’à vous retrouver en nature, le temps de l’envie ou du besoin… deux heures chaque mercredi ou une fois par mois, jeunes, adultes, familles, enfants. Certains clubs existent depuis plus de trente ans. Ici, les plus expérimentés accompagnent les novices. S’agit-il de promouvoir l’environnement ? De sensibiliser à la nature ? De former aux milieux naturels ?

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Pensée unique ?

La revue Espaces naturels s’est densifiée d’anecdotes, de références, de réflexions… Mais elle sert aussi, beaucoup, de vitrine. Elle ne s’est pas encore assez investie à mon goût dans un rôle d’enquête, voire de critique.

Le côté « monde parfait… » du monde des institutions de gestion des espaces naturels (et donc de la revue) démontre d’une certaine manière l’aptitude de notre actuelle société à « digérer » l’adversité et l’inconnu : en feignant trop souvent de ne « douter de rien », ne contribue-t-on pas, en somme, à fausser les perspectives ?

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Impossible sans trame humaine

Vous n’arriverez jamais à faire comprendre la notion de corridors à des aménageurs, ils sont trop loin de ça.

Voici, en substance le propos mille fois entendu par le Conservatoire des espaces naturels de Savoie, alors qu’en 2007, il expliquait sans relâche l’impérieuse nécessité de convaincre.

Que dire devant tant de scepticisme ? Rien. Agir et prouver que la confrontation des idées et des enjeux est un passage salutaire : un exercice qu’il ne faut pas redouter mais provoquer.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Viarmes : les corridors écologiques font l’objet d’un zonage dans le Plu

En juin 2007, la commune de Viarmes (5 000 habitants) engage l’élaboration de son plan local d’urbanisme1. Le territoire communal est soumis à de forts enjeux environnementaux (réseaux et corridors écologiques) et urbains (pression foncière, constructions illégales). Il connaît une agriculture spécifique (vergers, maraîchage).

La commune anticipe la mise en place de la Trame verte et bleue en intégrant des indices de zonage écologique dans son Plu. Ce résultat doit beaucoup à l’implication du Parc naturel régional Oise-Pays de France dont la commune est membre.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Au service de la Trame : les mesures agro-environnementales territorialisées

Le cadre actuel des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) est conçu pour répondre à deux priorités : la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et la directive cadre sur l’eau. Certains territoires, pourtant, cherchent à l’adapter en visant la préservation des continuités écologiques.

Et effectivement… une série d’engagements unitaires est mobilisable pour construire des MAET Trame verte et bleue (exemples en encart).

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Faut s’accrocher, c’est pas gagné

Rétablir la continuité écologique sur les cours d’eau. Certes. Mais par où commencer ? Quelles solutions adopter ? Comment faire avancer les projets, lever les blocages ?

L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques a choisi une réponse pragmatique en Isère, croisant les critères d’intérêt environnemental et ceux de faisabilité technique et économique.

Dans un premier temps, cent quatre-vingts ouvrages, faisant obstacle à la continuité écologique des cours d’eau et

Espaces naturels n°34 - avril 2011

La mobilisation des acteurs du territoire s’avère cruciale

Ce qui est intéressant dans un tel projet, c’est sa capacité à mobiliser tous les acteurs d’un territoire, aussi divers soient-ils. Si la mise en place d’une Trame verte et bleue en région Paca permet de valider ce constat, elle ouvre cependant une question concrète et complexe : comment organiser la confrontation des acteurs et faire émerger des visions communes ?

Sur la ritournelle de cette interrogation mille fois posée, une réponse s’offre en clé de voûte : prendre le temps de s’accorder sur le sens de la démarche.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Le conseil municipal des enfants à l’origine de la Trame

En matière d’environnement, les mentalités évoluent lentement. Il y a cependant des actions qui comptent. Nos deux atouts maîtres récemment : le conseil municipal des enfants et notre étroite collaboration avec la Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne.

Quand, il y a quelques années, un agriculteur a coupé le seul saule tétard restant sur la plaine parce qu’il était trop vieux, l’affaire est passée devant le conseil des enfants lequel a proposé de le

replanter. Nous avons fait appel à

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Questions à Michel Deshayes

Quel regard portez-vous sur la production cartographique menée en Bourgogne concernant les pelouses calcaires ? Ce travail est-il intéressant du point de vue de la mise en œuvre d’une trame à l’échelon national ?

Parmi les milieux soumis à une dynamique défavorable à leur conservation, figurent les milieux ouverts et en particulier les pelouses calcaires. La volonté d’assurer la continuité écologique de ce type de milieu est donc particulièrement bienvenue dans le contexte Trame verte et bleue.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

La Bourgogne défend sa trame orange

Les pelouses calcaires figurent parmi les habitats naturels les plus emblématiques et les plus représentatifs de Bourgogne. Ces espaces semi-naturels souffrent, notamment, de l’abandon des pratiques agropastorales extensives et la mobilisation d’acteurs et de moyens ne suffit pas à garantir la pérennité de ces milieux morcelés qui ne couvrent plus que 8 000 ha, soit 0,2 % de la superficie régionale.

La définition d’un réseau fonctionnel de pelouses était donc nécessaire pour mettre en œuvre des actions efficientes.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Quatre guides pour une trame

Quatre guides, élaborés par le Comité opérationnel Trame verte et bleue2, orientent la mise en œuvre de cette dernière.

Guide 1. Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques. Ce guide, à l’attention des décideurs, énonce notamment dix choix stratégiques pour orienter leur décision.

Espaces naturels n°34 - avril 2011