Comment les visiteurs voient ma forêt ?

L’accueil du public en forêt répond à une demande sociale très forte et déjà ancienne. L’Enquête nationale forêt-société, réalisée pour la troisième fois en 2015 par l’Université de Caen-Basse Normandie et l’Office national des forêts (ONF), montre que la fréquentation des forêts est plus importante que celle des jardins publics, de la mer ou de la montagne. 87 % de la population française est allée en forêt en 2015.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Connaître le passé pour optimiser les choix de gestion

Composée d’une succession de buttes de sphaignes, de gouilles et de bas-marais alcalins, la tourbière des Renons1 compte parmi les sites les plus riches de l’Ain pour sa biodiversité. En particulier, le centre de la tourbière forme un petit plateau où se concentrent une bonne part des espèces remarquables. Avec 10 ans de recul, les suivis pratiqués à cet endroit avaient confirmé l’apparente stabilité de la végétation, d’où le choix de laisser cet espace évoluer librement (non-intervention).

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Ce qui se cache sous le paysage

En quoi consiste votre méthode pour identifier le patrimoine géologique d'un site naturel ?

La méthode décrite dans le Cahier de géologie s'adresse à tous, en particulier aux non-géologues. Elle permet, par le biais de questionnements très simples et progressifs, d'identifier les éléments géologiques, puis de repérer ceux qui peuvent être considérés comme du patrimoine.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Sensibiliser aux risques majeurs, comment s'y prendre ?

Paradoxalement, 72 % des Français qui vivent en zone inondable ne pensent pas être exposés à un risque d'inondation. En France, plus de 17 millions d’habitants sont exposés au risque d’inondation. Ce devrait être un sujet majeur de l'éducation à l'environnement. Mais au premier regard, les risques majeurs n’offrent pas d’entrée facile. Ils ne bénéficient pas de l’attractivité spontanée que véhiculent certains sujets environnementaux.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Inter-service : qu'est-ce que ça apporte ?

Avec ses 5 000 ha de domaine public maritime et les plus grandes marées d’Europe, Chausey, attribué au Conservatoire du Littoral depuis 2007, est extrêmement prisé par les pêcheurs à pied. L'objectif de son gestionnaire, le Syndicat mixtes espaces littoraux de la Manche (SyMEL) est avant tout de limiter les prélèvements trop importants, insoutenables pour l'écosystème. « La réglementation doit être respectée, mais il y a aussi des bonnes pratiques à promouvoir » précisent Arnaud Guigny et Pierre Scolan, gardes du littoral à Chausey.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Dispositions pénales : comment ça marche ?

Quand on évoque la mise en place des dispositions pénales concernant Natura 2000 avec Jérôme Cabelguen, conservateur de la RNCFS du Morbihan, il dit d'abord que ça n'a pas changé grand-chose.

« On n'a relevé aucune procédure dans le Morbihan » explique le gestionnaire. Pour lui, comparée à d'autres réglementations, la démarche est plus complexe et plus longue.

« On crée un échelon supplémentaire, une "deuxième chance", qu'il n'y a pas dans d'autres réglementations. La procédure administrative est longue, elle peut donner lieu à des recours. »

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Préserver les pollinisateurs sauvages en milieu naturel

La Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a publié en 2016 sa première évaluation portant sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. Ce rapport révèle qu’« un grand nombre d'espèces d’abeilles sauvages et de papillons ont connu des déclins en termes d’abondance, de présence et de diversité aux échelles locales et régionales en Europe ».

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La nature a un sens esthétique

La mer n’est pas bleue, ni grise, mais un milieu qui reflète le ciel, dans lequel on baigne de près ou de loin et où l’on rencontre - encore - des poissons. Cette vie qui alimente, au sens strict, la nôtre, est totalement imbriquée au milieu de vie. Tous les êtres vivants partagent cette même vie. C'est cette qualité qui doit être considérée en premier lieu. La vie ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Suivre les services récréatifs et éducatifs

Confort de visite, proximité, intégrité esthétique sont autant de points forts pour les zones humides méditerranéennes auprès du grand public. On s'en doutait, mais un indicateur le dit de façon plus précise et plus argumentée. C'est le projet de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM) du réseau MedWet (voir encadré) que de suivre les services récréatifs et éducatifs de ces sites. L'indicateur a été lancé en début d'année, mais le travail préliminaire a déjà permis de tirer quelques enseignements.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Financements en danger d'extinction

Quelle est la situation financière des associations naturalistes ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Appuyer tous les acteurs de la transition écologique

Moins de dix mois après la loi « Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », historique, nous assistons à la création du ministère de la transition écologique et solidaire et… au retrait des États-Unis d’Amérique de l’accord de Paris, au nom de la compétitivité économique !

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

« Hackathon »

Mot-valise, contraction de « hack » et « marathon » ; c’est un événement qui réunit des développeurs informatiques (hackers) sur une durée de 48 heures ininterrompue (marathon), autour d’une thématique et d’un lot de données associé. En pleine expansion, ce type d’événement s’est développé selon deux philosophies : les « hackathons » issus de la communauté du libre ou de l’open source qui ont une finalité d’innovation dans un domaine de bien commun ou philanthropique - liberté des données, liberté de la presse, gestion d’un bien commun, etc.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Quoi de neuf au bord des routes ?

Élément du développement des territoires, les infrastructures de transport contribuent directement ou indirectementà la perte globale de biodiversité. Néanmoins, avec des emprises représentant une surface supérieure aux parcs nationaux métropolitains, plusieurs acteurs du transport cherchent aujourd’hui à diminuer les impacts écologiques des infrastructures existantes ou en projet.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Le dossier lu par... Laurent Marseault

QUE SERIONS-NOUS SANS LES DONNÉES NATURALISTES ?

Préserver la biodiversité, la nature et sa somptueuse beauté, quel objectif plus légitime et plus fédérateur ? Voilà bien là de quoi transcender les logiques de structures, de quoi inciter les naturalistes à coopérer face à ce défi superbe et brûlant. Il en va même possiblement de notre propre survie si nous considérons que nous sommes inter-dépendants de ce somptueux ballet d’espèces et d’espaces.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Iris, un chien au flair précieux

Jusqu'à il y a peu, Iris était encore unique dans son genre dans toute l'Europe. Celle qui arpente, aux côtés de Jérôme Sentilles de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), les pentes des montagnes pyrénéennes le nez au vent, est une chienne de race berger belge malinois. Mais Iris n'est pas un chien pisteur tel qu'on a l'habitude d'en connaître chez les chasseurs par exemple. Lorsqu'elle trouve ce qu'elle cherche, elle se couche et aboie en direction de « l’objet » recherché, sans agressivité. Elle joue plus qu'elle ne traque.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La question des données sans question

Il est rare, dans les faits, que la récolte des données soit motivée par une question scientifique précise. En revanche, on imagine souvent qu’une question intéressante sera un jour posée et que les données que l’on récolte aujourd’hui seront alors nécessaires pour y répondre. Comparer, relier, analyser, interpréter, mesurer, comprendre. Ce ne sera possible que si les données sont accompagnées d'une intention et d'une attention. Une donnée seule n'est rien.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Des interdisciplinarités à renforcer

Depuis quelques années, le législateur n’a cessé de renforcer la place des collectivités territoriales sur les questions de biodiversité. L’enjeu stratégique des données et des bases de données en fait partie. L’élaboration d’indicateurs et de cartes sont donc clés. L’amélioration de la prise en compte de ces outils d’aide à la décision questionne autant l’élu que l’agent administratif ou technique. L’inflation récente des textes a amené un flou sémantique sur la « donnée » et les politiques de mise à disposition.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

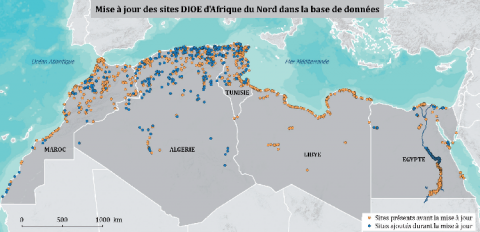

Confiance et respect des besoins

Le Réseau oiseaux d'eau Méditerranée (ROEM)1, créé en 2012, vise à renforcer la qualité des données des dénombrements internationaux des oiseaux d’eau dans la région méditerranéenne, coordonnés par Wetlands International (WI). Ce réseau couvre les cinq pays d’Afrique du Nord, où il cherche à relancer des échanges un peu distendus avec WI. Comment avons-nous réussi à recréer la confiance nécessaire au partage des données ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Une équation gagnante

L'accélération du partage de la connaissance environnementale a soulevé dans nos réseaux des inquiétudes de trois ordres :

• Est-ce que le partage généralisé de l’information ne va pas nuire à sa qualité par une perte de la maîtrise des flux (doublons, pertes de données, mélange de données fiables et peu fiables, vérifiées par un spécialiste et non vérifiées, référentiels non unifiés) ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Données sensibles, naturalistes prudents ?

Le cas des données sensibles, reconnu par le droit relatif à l’information environnementale, est défini dans le protocole du SINP* : il s'agit des données qui ne doivent pas être largement diffusées pour éviter de porter atteinte aux éléments qu'elles concernent. En suivant les travaux internationaux du GBIF et en s'appuyant sur une large consultation, un groupe de travail partenarial, coordonné par le MNHN, a proposé des critères qui doivent être réunis pour définir une espèce comme potentiellement sensible :

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Intégrer les données de réseaux amateurs

Le réseau Tela Botanica regroupe un panel important de botanistes de tous les niveaux qui fournissent des données dans le cadre de programmes de science participative et de relevés de terrain individuels. La question de la confiance que l’on peut accorder à ces données est au coeur des préoccupations de ceux qui les utilisent pour leurs travaux de recherche ou d'inventaires floristiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

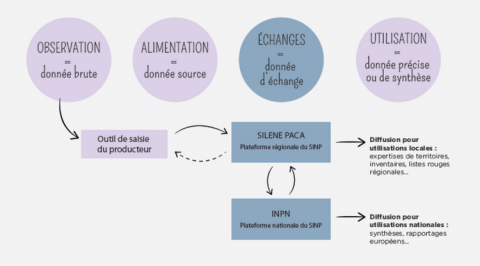

Une plateforme régionale : comment ça marche ?

Outil à la fois au service de la connaissance et de la conservation, Silene PACA a vite révélé son large potentiel. Dans une région à la biodiversité exceptionnelle, soumise à une très forte pression d’aménagement, les besoins et usages en sont multiples. Silene facilite un premier niveau d'expertise directe, qui permet, par exemple, d’alerter sur la présence d'espèce protégée ou d’obtenir des données pour l’application des politiques publiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Partager, concilier, motiver

BDN est conçue pour les non spécialistes autant que pour les plus experts des membres des six réseaux naturalistes de l’ONF. Le défi a été de mettre à disposition une solution à géométrie variable qui doit satisfaire des types d’utilisateurs variés. La technologie est assez ancienne mais elle supporte bien l'accroissement important du nombre de données stockées ainsi que la multiplication des besoins en protocoles. Les formulaires de saisie sont paramétrables, permettant de répondre à de nouveaux besoins.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La mise à disposition, une obligation pour les services publics

En 2015-2016, les lois Valter puis Lemaire ont révolutionné les obligations des services publics en matière d’accès et de réutilisation des données publiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Donner ses données

Présence et effectif d'une espèce animale ou végétale dans un espace, date de passage d'un oiseau en migration sur un territoire, période de fauche d'une prairie, niveaux d'un plan d'eau en fonction de la période de l'année... La connaissance et le suivi des milieux naturels mobilisent depuis fort longtemps une galaxie d'informations très diverses et importantes en quantité, produites par une communauté étendue qui va du naturaliste amateur jusqu'au scientifique.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Pollution lumineuse et biodiversité : un enjeu pour l’ensemble du territoire

L’impact de la pollution lumineuse a été mis en évidence dans les années 1960 par des astronomes gênés dans leurs observations du ciel par l’éclairage artificiel. Il faudra attendre près de vingt ans pour que les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité soient documentés et près de vingt ans supplémentaires pour qu’il commence à être pris en compte. En 2004, le phénomène est défini : « lumière artificielle qui altère le cycle naturel jour/ nuit (nycthéméral) et qui, en conséquence, peut affecter les organismes vivants et leurs écosystèmes. »1

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Restaurer l'habitat de l'anguille

Dans le marais, un héron s’agite bougeant nerveusement la tête de haut en bas et de droite à gauche. L’oiseau se bat avec une proie qui ne cesse de s’agiter, s’allonger, s’enrouler, qui finit par lui échapper puis qu’il capture à nouveau. Au bout de plusieurs minutes, la proie semble maîtrisée et le héron va s’offrir un déjeuner à la saveur réputée, et autrefois bien connu. L’anguille, résistante, mais qui finit par céder, c'est le résumé de son état de conservation défavorable.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

La Préhistoire pour renouer avec la nature

Ici, patrimoine naturel et patrimoine culturel se rencontrent : la réserve naturelle régionale des landes de Monteneuf et le site mégalithique des menhirs de Monteneuf cohabitent sur le même espace. L'association Les Landes utilise cette situation privilégiée comme contexte à des actions de sensibilisation.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Le bail rural environnemental, un outil à usages multiples

Le point de départ du processus de rapprochement entre les politiques agricoles et environnementales a pour origine le règlement de l'Union européenne de 1992 qui rend obligatoire les mesures agro-environnementales. La loi d'orientation agricole de 1999 confirme cette évolution en précisant que « la politique agricole prend en compte la préservation des ressources naturelles, la biodiversité et l'entretien des paysages ».

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Changement climatique : quel rôle pour les espaces naturels protégés ?

Les espaces naturels protégés vivent le changement climatique au quotidien. La modification des températures perturbe les grands cycles géochimiques et exerce une pression forte sur les écosystèmes. Au niveau mondial, l'érosion de la biodiversité, bien illustrée par la chute entre 1970 et 2010 de 52 % de l'Indice Planète Vivante du WWF, est due aux effets conjugués et souvent synergiques des différents changements globaux... dont le changement climatique.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Changer d'échelle pour concilier accueil et protection

« Depuis certains points de vue, on ne voit que la dune, la forêt et la mer... Ces espaces sont vraiment splendides ! » Même si le littoral aquitain fait son quotidien, Guillemette Rolland, du Conservatoire du littoral, reste très touchée par la beauté des paysages des bords de mer qu'elle préserve. C'est qu'il aurait pu en être tout autrement pour cette longue et large bande côtière allant de la Pointe de Grave jusqu'à la frontière espagnole, préservée du béton et du bitume.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Des changements de société sont nécessaires

Est-ce qu'il milite pour la protection de la nature ? Etienne Davodeau ne se sent pas vraiment militant. Il n'a pas pour but d'asséner des messages par le biais de ses livres de bande dessinée. Alors qu'il est l'un des précurseurs du genre (bande dessinée de reportage ou documentaire), il revendique de ne pas afficher d'engagement politique particulier dans ses récits.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Produire éthique dans la réserve de biosphère

La marque ProductoYungas vise à favoriser un développement territorial durable dans la Réserve de biosphère des Yungas (RBYungas), en fédérant des acteurs qui partagent le même territoire (petits producteurs, prestataires ruraux et grandes entreprises), afin de valoriser leur production dans une démarche de certification d’origine.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Laurent Audras

Laurent Audras est d'abord un passionné de nature. Comme beaucoup d'élus locaux, il a commencé son engagement dans les associations, avant d'assurer des mandats électoraux. Il connaît son environnement naturel comme sa poche par les sports qu'il pratique près de chez lui, sur la montagne de Crussol (Saint-Péray, Ardèche). Et c'est via le VTT, la randonnée ou le trail « hors course » qu'il aborde la nécessaire protection de l'endroit.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

L’équivalence écologique

On parle d'équivalence écologique dans le contexte de la séquence « Éviter, Réduire, Compenser ». Dans l'objectif de « non perte nette » (cf. Espaces naturels n°49), il est nécessaire de mesurer si les gains des mesures compensatoires sont équivalents aux pertes de biodiversité dues aux impacts. Plusieurs aspects sont à considérer pour ce faire.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Une agence coeur de réseaux

Ça y est, l’Agence française pour la biodiversité (AFB) est créée. La création par la loi de reconquête de la biodiversité de cet établissement public témoigne de la prise de conscience grandissante de la société vis-à-vis des enjeux biodiversité. Grandissante mais pas encore à hauteur de la réalité de ces enjeux. La biodiversité, c’est en effet bien plus que la somme des différentes espèces de faune et de flore.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

La mutualisation inter-réseaux appliquée à la gestion des données naturalistes

Comment développer un outil de gestion des données naturalistes de façon collaborative, mais respectueuse des pratiques de chacun ? Tel est l’objectif auquel s’est attelé le Cen Languedoc-Roussillon. Résultat : un outil web complet de gestion des données, utilisé aujourd’hui quotidiennement par plus de vingt structures, notamment dans les réseaux des Cen (nom de code : SICEN) et des parcs (nom de code : OBSOCC).

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Éthique : un temps pour se poser les bonnes questions

L'éthique, le milieu de l’accompagnement social et médical y est quotidiennement confronté. Il y a une organisation adaptée avec des référentiels ou des comités dédiés. Les professionnels de l'environnement sont peu outillés dans ce domaine alors que l'enjeu est majeur. « Il y a des responsabilités fortes, des cas de conscience, des urgences, des pressions. Les professionnels s’interrogent sur les impacts de leurs choix et de leurs actes.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Chartes des parcs nationaux : éveiller à la concertation ou raviver les conflits ?

La loi du 14 avril 20061 issue du rapport Giran de 2003 élargit le principe des chartes des parcs naturels régionaux aux parcs nationaux. Le Parc national des Écrins avait cependant pris les devants de ces logiques partenariales dès juillet 1996, avec les chartes d’environnement et de développement durable signées avec chacune des communes. Si les parcs nationaux créés après cette loi sont nés avec leurs chartes et leurs communes adhérentes, ceux de première génération, issus de la loi de 1960, ont dû la créer de toutes pièces.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Les régions à la tête d'un nouvel organisme en faveur de la biodiversité

Quel rôle jouent aujourd'hui les régions dans le champ des politiques publiques en faveur de la biodiversité, et quelle légitimité cela leur confère-t-il pour le portage des futures ARB ?

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Faire passer l'info par des ambassadeurs

Difficile d'être sur tous les fronts en même temps. En effet, le golfe du Morbihan est une aire marine protégée qui concentre de nombreuses activités maritimes professionnelles et de loisirs mais aussi une biodiversité très riche et variée qui côtoie ostréiculteurs, pêcheurs, navires à passagers, plaisanciers, plongeurs, kayakistes, écoles de voile…

DES AGENTS DU PNR SUR LE TERRAIN

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Croiser les regards, partager les stratégies de préservation

Initialement, nous faisions face à une situation de blocage. Les relations étaient crispées entre gestionnaires et naturalistes, d’un côté, qui reprochaient aux spéléologues de perturber les populations de chauves-souris en période de sensibilité, et spéléologues, de l’autre, agacés par la seule entrée « gîte à chauves-souris » et craignant également des restrictions de leurs pratiques. D’où l’absence quasi-systématique des spéléologues lors de la concertation autour des projets de gestion et l'émergence, ponctuellement, de conflits d'usage.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Vertus de l'équilibre (en DD comme ailleurs)

Que le bois soit une énergie renouvelable, personne ne le conteste. Sauf que c'est une ressource limitée. Son utilisation repose donc sur la bonne gestion des forêts, et la prise en compte d'intérêts parfois divergents : propriétaires, exploitants, promeneurs, naturalistes, industriels... Dans le contexte d'une demande sociale et politique forte pour les énergies renouvelables, vient la question de la sur-exploitation.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Les services pour favoriser le dialogue territorial

Depuis 2005, la notion de services écosystémiques a déclenché un entrain collectif et rassemblé toute une communauté autour d’elle en proposant une solution alliant « conservation et développement ». En effet, le concept de services écosystémiques a permis d’élaborer un cadre pour contribuer à une prise de décision effective concernant la conservation de la biodiversité et l’utilisation des ressources naturelles. Les progrès faits en termes d'évaluation permettent d'en faire un bon outil de dialogue, dans une vision transversale et multifonctionnelle des territoires.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Accepter les réalités territoriales

La création de la Réserve naturelle régionale des terres et étangs de Brenne, Massé-Foucault, peut être considérée comme le résultat d’un processus de longue haleine dans lequel l’implication des acteurs et les relations humaines de confiance

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Le dialogue territorial avant toute chose

Il y a des élus qui pensent qu'il faut imposer pour faire avancer les choses, que celui qui décide, c'est celui qui paye, et il y en a d'autres qui croient au débat permanent. Parmi ces derniers, Christophe Cavard, président du Grand Site des gorges du Gardon depuis sa création en 1993, est un convaincu. « Je crois qu'en démocratie, la délégation faite aux élus n'est pas un chèque en blanc. Pour marcher sur nos deux jambes, il faut des institutions, mais il faut aussi du participatif. C'est un pilier des réserves de biosphère, leur marque de fabrique.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

De la myrtille au Grand tétras, une approche intégrée

LA MYRTILLE, UNE PRODUCTION EMBLÉMATIQUE… LONGTEMPS EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Une place pour la gestion traditionnelle

Des divergences évidentes s’expriment entre les réalités écologiques, sociétales et culturelles de la Guyane, territoire amazonien, et les contraintes des cadres de gestion nationaux et européens. C’est à travers ce contexte multi-culturel particulier, dans lequel s’inscrit le Parc amazonien de Guyane, et au regard des nombreux retours d’expérience déjà publiés sur le sujet, qu’un éclairage supplémentaire est ici apporté sur la conciliation entre conservation et usages de la nature.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Le dossier lu par... Raphaël Mathevet

Ce dossier montre comment concilier biodiversité et activités humaines reste une aventure permanente. Les expériences rassemblées ici tentent tantôt de rendre compte des processus en train de se faire tantôt d’expliquer les causes de succès ou d’échec, les risques encourus. Plusieurs expériences montrent comment le fait d'entamer un dialogue peut donner aux acteurs du territoire l’envie de continuer à construire ensemble un projet, ou tout au moins de créer des liens qui encourageront à poursuivre. Les efforts et compétences à fournir sont variables.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Tout l’intérêt du bail rural à clauses environnementales

Soucieuse d’une agriculture durable, respectueuse de l’environnement, la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 prévoit (art. 76) la création d’un nouveau type de bail liant fermier et propriétaire : le bail rural environnemental.

Seuls les terrains relevant du statut du fermage sont concernés. Les terrains sur lesquels il n’y a pas de production agricole sont donc exclus. Les textes régissant ce type particulier de bail se trouvent dans le code Rural et de la pêche maritime (CRPM).

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Les greeters vous livrent l’âme du pays

Il ne s’agit pas de visites guidées mais de vraies rencontres. Dans le Pas-de-Calais, il est possible d’être accueilli par un habitant qui, comme on discute avec un ami, vous guide pour vous faire découvrir son coin, sa région, dont il est (n’en doutez pas) amoureux.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Questions à Diana Hounslow

Le nombre de greeters ne fait que croître dans le Pas-de-Calais, comment animez-vous ce réseau ?

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Le concours Prairies fleuries pour se comprendre sans conflit

Préserver la biodiversité des prairies permanentes. Louable objectif que tout gestionnaire d’espaces naturels retrouvera, au moins dans l’esprit de ses documents de gestion. Or, si l’obtention d’un consensus local autour de cet objectif est quelquefois ardue, c’est généralement lors de sa mise en œuvre, de sa transcription en mesures contractuelles, notamment les mesures agro-environnementales, que les incompréhensions apparaissent.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

J’ai découvert la valeur des prairies

Au départ, j’ai participé au concours en espérant quelques retombées en matière de communication. Nous vendons nos fromages et cela ne peut pas faire de mal. Par ailleurs, cette participation allait dans la droite ligne de notre collaboration avec le parc. À travers ce concours, j’ai découvert la richesse de nos prairies : des insectes, des plantes et leur valeur médicinale.

J’ai également compris que la valeur nutritive des prairies naturelles était supérieure à celle des prairies ensemencées.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Un coup de pouce pour les abeilles

Par le dialogue qu’il a su créer avec les agriculteurs, ce concours devrait contribuer à dynamiser l’action que la fédération des apiculteurs du Haut-Rhin mène sur les jachères fleuries ou les cultures. Depuis quelques années en effet, nous contractualisons avec des agriculteurs volontaires. Une action bien reçue puisqu’elle a concerné 250 ha l’an dernier contre 10 ha il y a trois ans.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Décisif pour mon orientation professionnelle

Un tel événement a été décisif pour le positionnement de mon restaurant. À l’époque, je venais de me lancer et je souhaitais donner une cohérence à ma cuisine avec des goûts authentiques. Avec la difficulté, quand vous travaillez seize heures par jour, de se déplacer pour trouver des produits adéquats.

J’ai alors réalisé que la qualité des produits dépendait du travail de l’homme. Le type de fauchage, l’abondance des variétés, modifiait le fromage, le lait...

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Le conseil général protège ses pelouses calaminaires

Pendant plus de cent quarante ans, l’ancienne Compagnie royale asturienne des mines produisait du zinc. Ainsi, des décennies durant, le vaste complexe industriel implanté dans la région de Douai a laissé s’échapper des poussières de métaux lourds.

Avec le temps, cette concentration sur les sols (où la poussière retombait) a fini par éliminer une grande partie de la flore régionale.

Pourtant en 2008, le conseil général du Nord a choisi d’intégrer dans sa politique des espaces naturels sensibles la gestion d’un des parcs urbains adjacents à l’usine.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

L’abondance peut nuire

Quatre-vingt-deux indicateurs de biodiversité rien que pour les écosystèmes marins et côtiers ! Ce chiffre, issu d’un travail conduit en 2010 par lfremer, laisse songeur. Il résulte d’une étude des textes officiels tels la Convention sur la diversité biologique, la directive-cadre sur l’eau ou Natura 2000.

Quel que soit le domaine, la quantité d’indicateurs croît. La rationalisation de la gestion et le souhait de contrôler son efficacité expliquent leur inscription dans les textes réglementaires.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Inventorier les syrphes pour évaluer l’état de conservation d’un milieu

Elles ressemblent à des guêpes, ce n’en sont pas : les syrphes appartiennent à l’ordre des diptères1. Ces insectes, qui occupent des niches écologiques très diversifiées à l’état larvaire, ont permis de construire une méthode scientifique d’évaluation de l’état de conservation des habitats (cf. Espaces naturels n° 21).

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

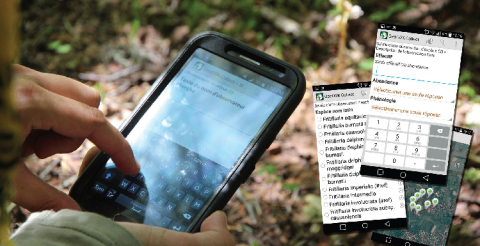

Le Field-map, une technologie mobile pour un suivi des données de terrain

Une réflexion visant à simplifier le suivi de données écologiques a été menée par l’Institut de recherche sur les écosystèmes forestiers de République tchèque. Le Field-map, technologie souple et flexible, a été développé à cette occasion. Elle permet d’effectuer collecte et cartographie des données à l’aide d’outils électroniques transportables sur le terrain.

Le système relie un ordinateur avec les appareils de mesures. Sur l’ordinateur, un logiciel (Field-map) associe un gestionnaire de base de données à un système d’information géographique (SIG).

Espaces naturels n°33 - janvier 2011