Les gens changent

Que se passe-t-il lorsqu’un groupe est en situation de concertation ? Il faut comprendre la dynamique de la situation d’interaction sociale générée par la concertation et identifier ce qui en contraint ou facilite le développement. La confrontation des points de vue entre une diversité d’acteurs amène ceux-ci à transformer leur manière de « penser » « leur » réalité (en l’occurrence, la relation entre leurs activités et le fonctionnement de l’écosystème sur lequel elles se développent). Cette transformation est une condition nécessaire aux changements de pratiques et de comportements.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les collectivités médiatrices

L’organisation des sports de nature se trouve à l’interface des préoccupations environnementales, économiques, éducatives, sociales comme d’aménagement du territoire. Cependant, cette interface n’est pas toujours pacifique. Leur pratique concurrence parfois d’autres usages (chasse, pêche ou autres sports de nature notamment) ou engendre la modification de l’affectation des lieux (agriculture, préservation environnementale, etc.) en leur apportant parfois une nouvelle valeur socio-économique.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

« La neutralité n’existe pas »

Le Conseil consultatif de l’environnement et du cadre de vie… c’est une instance originale…

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Des visions différentes également légitimes

Depuis la création du Parc national de la Vanoise, la forêt de pins Cembro de l’Orgère fait l’objet d’un conflit. Il oppose la commune de Villarodin-Bourget et certaines associations de protection de la nature. Tandis que les habitants souhaitent valoriser économiquement cette cembraie, les associations voudraient que son statut se rapproche de celui d’une Réserve intégrale. Le Parc a obtenu un moratoire des différentes parties : aucune décision ne sera prise tant que ne sera pas rendu un rapport de recherche définissant la « valeur » de cette forêt.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Accrocs dans le contrat

N’y revenons pas : la gestion contractuelle offre des avantages. Parmi eux, l’implication des acteurs locaux non naturalistes, la co-construction des cahiers des charges avec les représentants des gestionnaires de l’espace, l’intégration de la protection de la biodiversité dans les activités économiques… Mais cette démarche induit également des fragilités, c’est du moins, ce que l’expérience nous amène à constater après douze ans de travail.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Des actes !

Que se passera-t-il le 2 février 2006 ?

Une fois par an, le monde est invité à réfléchir à l’importance des zones humides. Et si c’était l’occasion, pour chacun, de mettre ses actes en conformité avec ses propos ?

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

L’enquête, étape préliminaire

Les landes à bruyères et les tourbières, milieux naturels em-blématiques du Limousin connaissent une forte régression qui risque de conduire à leur disparition. À l’origine de ce constat, deux causes principales :

l’abandon des pratiques traditionnelles d’élevage, voire de l’activité agricole, mais également l’enrésinement du plateau de Millevaches.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

S’adapter, le maître mot

Les deux fois, le Conservatoire visait la préservation de pelouses sèches sur affleurements rocheux. Les deux fois, le Conservatoire devait agir sur un territoire nouveau. Les deux fois, au suc de Clava comme dans le Forez 1, le Cren 2 Rhône-Alpes a mené la concertation locale.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

De la concertation à l’autodiscipline

Ainsi, les pêcheurs et les gestionnaires du Parc national de Port-Cros ont réussi à se mettre d’accord sur les modalités de pêche dans les eaux du Parc. En quoi cette démarche est-elle différente d’autres démarches de concertation ?

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Discussions dans les vallées

L’Ursus arctos est en danger. La population d’ours des Pyrénées n’est pas viable à long terme. Aussi, en 2005, le gouvernement annonce-t-il le lâcher de cinq ours, pour le printemps/été 2006. Dans la perspective de ce renforcement de population, une large concertation avec les acteurs pyrénéens sur les modalités de sa mise en œuvre est engagée.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Concertation

Tant que les politiques publiques de protection des milieux naturels se limitaient à quelques sites prestigieux, l’État pouvait s’appuyer sur la réglementation, sur l’interdiction ; et mobiliser les moyens nécessaires au respect de ses décisions. Mais la pression sur les milieux s’est fortement accrue et les initiatives de protection se sont multipliées en conséquence, tout particulièrement avec Natura 2000. De nos jours, elles couvrent une part importante du territoire.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Il s’agit aussi de négociation...

Réunis à Chausey en septembre 2005, les membres du forum des Aires marines protégées ont analysé quelques expériences 1 de concertation récemment vécues en Méditerranée et en Atlantique : le Parc marin de la Côte Bleue, créé sur la base d’une concession de culture marine, puis étendu avec l’appui des professionnels du quartier maritime ; la Réserve naturelle de Scandola, l’une des premières Aires marines protégées (AMP) de Méditerranée, dont l’extension est envisagée ; l’île de Porquerolles, à quelques encablures du Parc national de Port-Cros, concernée par l’élaboration d’un document d’obj

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Thème de réflexion, « la concertation » traverse les courants de gestion de l’environnement depuis la fin des années 1970. Cette préoccupation s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement plus large de critique et de réforme de l’action publique qui reste d’actualité. Il s’agit, en substance, de passer d’une action administrative sectorielle dont la rationalité est limitée, à une action collective fondée sur le partenariat et la recherche de l’accord. En France, comme au niveau international, ce modèle est devenu largement dominant depuis les années 1990.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les préalables à la concertation

Dans les espaces ruraux, les conflits d'usage s’expliquent d'abord par la dynamique propre à ces territoires. Ainsi, aux côtés du rôle plus classique de production, d’autres fonctions s’affirment. Ce sont des fonctions de résidence (liée au redressement démographique), de récréation, de préservation de l’environnement des espaces ruraux… Elles entraînent une confrontation entre des acteurs dont les intérêts et les représentations divergent.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Apprivoiser le silence

Vous avez l’habitude de travailler avec des personnes d’horizon et de culture très divers… Vous utilisez des techniques d’animation peu classiques. On m’a parlé de métaplan : de quoi s’agit-il ?

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Forêts tropicales humides :

En 2002, le gouvernement français décide de créer un groupe de travail national sur les forêts tropicales humides. Cette décision répond à une préoccupation exprimée notamment par les mouvements écologistes lors d’une conférence de la convention sur la diversité biologique en 2002 à La Haye. Ils y dénonçaient l’absence d’engagement fort de la France dans la lutte contre le recul des forêts tropicales.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

En toute lucidité…

La gestion d’espaces naturels par traction animale est une idée séduisante. Commençons toutefois par une mise en garde : attention au phénomène de mode ! Certes, l’hippotraction répond aux exigences de développement durable et concilie les aspects environnemental, social, économique. Sa viabilité, cependant, est conditionnée à une étude économique et à une obligation de formation des agents utilisateurs.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

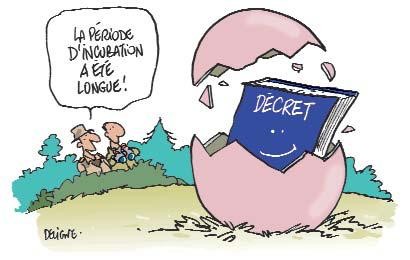

La médecine du travail réformée

Le nombre de salariés suivis par un médecin augmente fortement et la visite médicale annuelle se fera tous les deux ans seulement. Cette citation est extraite du journal L’Humanité au moment de la publication du décret sur la réforme de la médecine du travail en juillet 2004. En effet, l’esprit du texte vise à transformer les services de médecine du travail en services de santé au travail : moins de visites médicales, plus de présence dans l’entreprise.

Le rôle du médecin du travail est double :

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Le réveil des consciences

C’est le plus grand espace boisé des Bouches-du-Rhône : 35 000 hectares à proximité d’Aix-en-Provence et Marseille. C’est là, sur la montagne Sainte-Victoire, qu’un gigantesque incendie s’est déclaré le 28 août 1989. Il a détruit 5 500 hectares de forêts autour de ce « monument minéral », cher au peintre Cézanne. Au cœur d’une région urbaine d’1,3 million d’habitants, avec une fréquentation globale d’un million de visiteurs, c’est à la fois un Grand site de France et un site Natura 2000 qui a été touché.

Ne pas reconstituer le paysage à l’identique

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Tout peut commencer

En 2002, deux lois respectivement intitulées « Corse » et « Démocratie de proximité » créaient deux nouvelles catégories de Réserves naturelles : les Réserves naturelles régionales (RNR) et les Réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse (RNC). Les Réserves naturelles volontaires (RNV) étaient supprimées tandis que subsistent les Réserves naturelles nationales (RNN). Le décret d’application, que l’on attendait impatiemment, est paru au Journal officiel du 19 mai 2005.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Instaurer une connivence

La concertation d’accord, mais comment s’y prendre, nous demandent les professionnels qui participent à des sessions de formation 1 ? Au-delà des outils et méthodes d’animation, la réponse est déjà contenue dans leur participation. En effet, le mixage des publics (espaces naturels, développement local, collectivités, réseaux associatifs, services de l’État…) recrée la complexité des situations de terrain. Ce qui est vécu au sein du groupe reproduit en partie ce qui se passe « en vrai » !

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Un nouveau contexte pour les données naturalistes

Désormais, les inventaires du patrimoine naturel seront plus aisés à mettre en œuvre mais aussi plus transparents. En effet, la collecte des données est maintenant encadrée par l’article L. 411-5 du code de l’environnement issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (JO du 28/02/02). Celui-ci prévoit que « les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont applicables à l’exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires ».

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les vertus de la fabrication d’outils

Loupes, jumelles, filets troubleau1 ou à papillons, aquariums, boussoles, thermomètres, pièges… La panoplie du naturaliste regorge d’outils dont la fabrication et l’usage s’avèrent très motivants et formateurs pour les enfants de 4 à 99 ans. Pour l’animateur-nature, ces outils d’exploration, de mesure, de découverte, sont donc autant d’auxiliaires pédagogiques fondés sur une approche de terrain, concrète et réaliste !

Fabriquer, c’est tout un art

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

L’Observatoire national surveille les évolutions

Il n’est plus guère de région d’Europe où la pérennité de l’écosystème prairial, lorsqu’il subsiste, ne soit sérieusement compromise. Les mutations agricoles successives aboutissent toujours, tantôt à l’abandon des prairies, tantôt à une gestion de moins en moins compatible avec la préservation de leur flore et de leur faune.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Mesurer la fonctionnalité des milieux

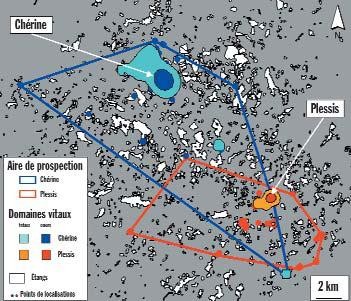

Située au cœur de la Brenne, la Réserve naturelle de Chérine compte à peine 145 hectares. Cette taille modeste explique pourquoi les espèces d’oiseaux qu’elle vise à conserver dépendent en partie du fonctionnement hydraulique, mais aussi écologique, des espaces périphériques à la Réserve. La question est alors de savoir quelles conditions il faut réunir pour que les espaces protégés remplissent véritablement leur rôle conservatoire. Et, entre autres (c’est ce que nous verrons ici), quel est l’impact des ressources alimentaires dans la fonctionnalité des milieux.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les étapes de la concertation

Première étape : bien identifier les temps/espaces de participation et les temps/espaces de décision. Construire ensemble des propositions est une chose, décider de les mettre en œuvre en est une autre. Parfois, la décision est prise par le groupe qui a élaboré les propositions ; souvent elle est prise à un autre niveau, par l’un des acteurs, par une assemblée d’élus, par l’État… En outre, certains processus voient se succéder plusieurs vagues de participation-décision (exemple de Natura 2000 : désignation des sites, adoption du Docob, signature de contrats).

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Construire sa légitimité

Y a-t-il des « incontournables » à savoir, des choses à ne pas omettre quand on veut réussir un processus de concertation ? D’expérience en expérience, de cas en cas, d’analyse en analyse, la pratique du terrain a conduit à retenir trois conseils. Et d’abord celui-ci : la base pour un médiateur, pour un animateur du dialogue, c’est d’être reconnu comme légitime. Or, on peut construire sa propre légitimité.

La bonne attitude

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

De jour comme de nuit, mener le public à la découverte des tourbières

Chaque fois c’est le même rituel, après le repas, quand l’horizon croque le soleil, une quinzaine de participants s’attroupent autour de l’animateur. Ils font connaissance en attendant le crépuscule. Certains la jouent fanfaronnade : ils n’ont peur ni du noir, ni des serpents qui eux aussi peuplent les tourbières. La majorité, cependant, aborde avec humilité cette visite de nuit , déjà attentifs à l’environnement qu’ils découvrent.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Quand les Parcs font appliquer la loi

La prolifération des dispositifs publicitaires porte atteinte à l’image de nos territoires et au cadre de vie de ses habitants. Or, en dépit de la loi de 1979, relative aux dispositifs publicitaires visibles depuis les voies ouvertes à la circulation publique, il n’est pas toujours évident de s’attaquer au problème. Certainement parce que les Parcs préfèrent convaincre plutôt que contraindre, mais aussi parce qu’il n’est pas toujours évident de s’impliquer dans une opération qui s’oppose aux intérêts des acteurs locaux.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Responsabilités partagées

La signalisation de direction est constituée d’une trame principale, permettant d’atteindre l’ensemble des localités du territoire, et de compléments dont le guidage vers les pôles d’intérêt économique, culturel, touristique… Cette ossature principale de la signalisation de direction est définie par trois niveaux de schéma directeur :

- national, pour les liaisons à moyenne ou grande distance sur le territoire national. Il est étudié par l’État, en concertation avec le Département et les grandes villes ;

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Nos sentiers face à l’usure du temps

Nos sentiers sont en mauvais état. La cause ? L’eau ruisselante, la pente et le manque d’entretien. Ajoutez-y la surfréquentation, il est alors difficile de stopper le cycle infernal de l’érosion. Pourtant, des solutions, il y en a ! De multiples ouvrages peuvent résoudre bien des problèmes. Las, le savoir-faire a disparu.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Protocole d’éradication du rat surmulot sur l’île de Tomé (Bretagne)

Les pollutions accidentelles type marée noire ont un impact important sur l’avifaune marine. Suite à la catastrophe de l’Érika, le Conservatoire du littoral a proposé à la fondation Total Fina Elf de développer un programme de réhabilitation des îles et îlots bretons favorables à la nidification des oiseaux marins. Depuis 2002, onze sites sont concernés par ce programme qui vise la restauration de la végétation suite à l’abandon des pratiques agricoles et à l’accumulation de déchets, mais également l’élimination d’espèces introduites1.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

L’émergence de l’écologie scientifique

On n’imagine plus aujourd’hui gérer une réserve naturelle, un coin de nature ou un paysage ordinaire sans faire appel à des notions d’écologie. Mais il aura fallu du temps pour que chacun d’entre nous, naturaliste, écologue ou gestionnaire, acquière le fond de connaissance que nous avons tous peu ou prou assimilé. À force de parler d’écologie, de lire des textes, de suivre des conférences, d’échanger des idées et surtout d’observer la nature, on finit par s’imprégner des notions les plus importantes pour la vie de tous les jours.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

La « psychologie » de l’interpellation

Dans son sens étymologique « interpellation » emprunte le sens de « interrompre » et de « déranger ». C’est dire que la situation d’interpellation ne s’apparente absolument pas à une situation de communication. Par essence, la situation d’interpellation est une intrusion.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

La Pologne choisit de s’appuyer sur l’expérience française

La Pologne a préféré un jumelage avec la France alors que l’Allemagne, le Danemark et l’Espagne étaient sur les rangs. Pourquoi ce choix quand notre pays a une si mauvaise image à propos de Natura 2000 ?

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

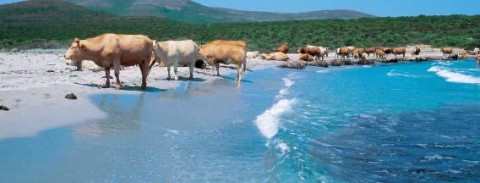

Des barbelés sur la prairie ?

Qu’elles soient considérées comme outil permettant le contrôle du couvert végétal dans les aires protégées ou comme ressource d’exploitation des espaces naturels, les pratiques pastorales sont depuis quelques années un instrument clé dans la gestion des milieux naturels et souvent préférées aux opérations mécaniques. Fréquemment, ce sont les impacts du pâturage sur la biodiversité qui sont en question, tel troupeau favorisant telle espèce, tel autre étant néfaste à une autre espèce.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Domestiques ou sauvages ?

Les pelouses sèches de Camargue hébergent une flore typique relativement abondante en légumineuses annuelles. Situées sur les terres hautes et non inondables, elles échappent en partie à l’emprise du sel. En contrepartie, elles sont potentiellement soumises à la colonisation par les ligneux.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Les pratiques pastorales ont un impact sur l’avifaune

Depuis bientôt un siècle, dans un contexte de déprise agricole généralisée, on constate un appauvrissement de la variété des paysages montagnards méditerranéens. Sous l’effet de la déprise et de l’évolution des pratiques pastorales, les paysages ouverts entretenus autrefois par l’homme et son troupeau laissent place à des milieux de plus en plus embroussaillés et forestiers, provoquant une modification des écosystèmes ouverts.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Le renouveau des mamelles de la France

Sully en faisait une des deux mamelles de la France… Or depuis, le pâturage a perdu beaucoup de son importance pour la production agricole. Les agronomes l’ont considéré comme archaïque et l’ont progressivement remplacé par des pratiques permettant un meilleur contrôle de l’alimentation animale : prairies temporaires, stock de fourrages distribués à l’auge, compléments alimentaires…

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Que faire ?

II convient tout d’abord de déterminer la domanialité publique d’un terrain ou d’un immeuble. En l’absence de qualification législative officielle, une dépendance du domaine public se reconnaît à trois critères : soit elle appartient à une personne publique, soit elle est affectée à l’usage de tous, soit elle est affectée à l’usage d’un service public après avoir fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de cet usage.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Gare à la pollution chimique

Combiné parfois au débroussaillage, à la fauche ou à la remise en cultures, le pâturage apparaît comme le moyen le plus efficace pour maintenir à moindre coût les espaces ouverts : les plus riches en espèces. Or, a priori, la gestion des milieux par le pâturage devrait être favorable à de nombreux invertébrés, en particulier les insectes coprophages. Dans les systèmes pâturés, la production fourragère dépend assez étroitement du recyclage de la matière organique produite et de la quantité d’éléments minéraux disponibles.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Le réseau Sagne1

Suite au programme Life « Tourbières de Midi-Pyrénées »,

le Conservatoire des espaces naturels a initié une organisation offrant de l’aide aux propriétaires ou gestionnaires de tourbières désireux de préserver les intérêts patrimoniaux et fonctionnels de ces zones humides.

Le réseau Sagne prend la forme d'une assistance technique.

Ainsi, depuis 2004, ce sont

250 hectares d’habitats tourbeux qui sont suivis, à savoir 5 % des surfaces de tourbières connues. Celles-ci forment

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Les agriculteurs mobilisés pour les tourbières

Restaurer les tourbières et réunir autour de cet objectif commun, les professionnels agricoles, les services de l’État, les établissements publics et les scientifiques, telle est la démarche conduite en Aveyron par l’Agence de l’eau Adour Garonne avec l’Association départementale pour l’aménagement des structures agricoles1. Deux ans après le début de l’action, on constate un volontariat fort des agriculteurs qui s’engagent dans des opérations contractuelles visant à l’entretien des zones humides fragiles. Succès donc de la première tranche !

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Quelle valorisation économique ?

Espace naturel comtois a intégré une filière courte avec une supérette de la commune. La gestion de l’abattage est réalisée par le boucher, les agneaux étant vendus vivants, ce qui permet d’éviter les charges de fonctionnement inhérentes à l’abattage (véhicules adaptés, distance de l’abattoir…), tout en tirant un meilleur profit de la vente que par une filière classique. Par ailleurs, l’origine des produits est mise en avant avec une vente sous l’appellation « Agneaux des pelouses de Champlitte », valorisant ainsi la gestion effectuée sur les pelouses sèches.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

« Les conditions doivent être économiquement viables »

Certains gestionnaires d’espaces naturels gèrent eux-mêmes leurs troupeaux, d’autres délèguent à des agriculteurs. Qu’en pensez-vous ?

Dans la mesure, bien sûr, où les acteurs parviennent à s’entendre, il vaut mieux - toujours - déléguer le pâturage aux agriculteurs. Le risque quand le pâturage est effectué par des gens qui ont un revenu par ailleurs, c’est de ne prendre en compte que les charges indirectes dans le calcul des coûts.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

S’entendre... pour déléguer la gestion du pâturage aux agriculteurs

Depuis vingt ans, les Conservatoires d’espaces naturels élaborent des projets de gestion agropastorale dans lesquels le partenariat avec les agriculteurs est un objectif clairement affirmé. Pourtant, lorsque les contraintes techniques ou socio-économiques locales ne permettent pas d’associer un exploitant agricole, la concrétisation du pâturage doit parfois s’appliquer en régie. Les deux formes de gestion nécessitent une approche préalable, qui doit toujours intégrer les enjeux techniques, administratifs et financiers permettant de développer des systèmes durables.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Concevoir des habitats pour troupeaux domestiques

Pour gérer un pâturage, l’habitude est de faire varier le « chargement animal » (nombre d’animaux par unité de surface et par unité de temps). Cet usage provient des prairies cultivées où les animaux, dont la faim est encouragée par la production, se satisfont d’une alimentation assez univoque et monotone produite sur des espaces réduits : de l’herbe.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004