Une reconnaissance juridique en attente d'effets pratiques

La reconnaissance de l’importance des corridors biologiques par le droit est une nouvelle donnée juridique qu’il importe de souligner. Ainsi, plusieurs textes de droit international et communautaire incitent les États à la protection et à la gestion des corridors. Parmi eux, la Stratégie paneuropéenne pour la diversité biologique et paysagère (voir article page 13) vise à renforcer la cohérence écologique de l’Europe. Comme d’autres cependant, ce texte reste non contraignant.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Bilan d’un stage

Vous avez organisé un stage intitulé « Préserver les corridors écologiques ».

Le concept est-il vendeur ?

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Un réseau écologique pour le continent européen

La constitution d’un réseau écologique s’étendant sur l’ensemble du continent eurasiatique est l’élément clé de la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère adoptée en 1995 par cinquante-quatre États, dans la foulée de la signature de la convention de Rio sur la diversité biologique.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Dans les couloirs des sciences de la conservation

Evoquer les bases scientifiques du concept de corridor, c’est plaider pour l’interfécondation entre la biologie de la conservation et l’écologie des paysages. Nourrie d’écologie et de génétique des populations, la biologie de la conservation privilégie le modèle des petites populations et le modèle des populations déclinantes. Tandis que, fasciné par l’hétérogénéité et la dynamique des paysages, l’écologie des paysages apporte un cadre constitué par trois éléments de l’espace : les taches (bosquets, étangs, habitations…), la matrice qui les englobe et les corridors qui les relient.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

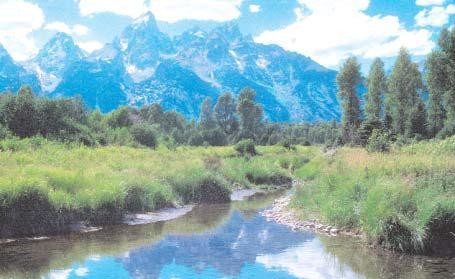

Les chemins de la vie

Analyser l’espace, comprendre le fonctionnement d’une population, cela conduit à en étudier la fragmentation et les connexions : à identifier un réseau écologique avec ses corridors.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Un nouvel état d’esprit

A l’échelle mondiale, à l’échelle européenne, à l’échelle nationale… la perte de la biodiversité est une réalité. Et, tandis que nos milieux professionnels et bénévoles la martèlent, les médias ne l’abordent que sous un angle alarmiste, expliquant rarement, comment l’enrayer.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Les espaces protégés dans la trame écologique

La France s’est dotée d’une stratégie nationale pour la biodiversité. Cette stratégie composée de dix plans d’actions marque mon attachement, et celui du gouvernement dans son ensemble, à stopper la perte de la diversité biologique d’ici à 2010. En effet, il y a dans cette réalité une dimension nouvelle car il ne s’agit plus d’œuvrer sur les seuls espaces protégés ou désignés mais d’associer tous les espaces naturels à cette politique.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Un éclairage sociologique

Pour les chercheurs en sciences sociales qui s’intéressent à la mise en œuvre des politiques d’environnement, les démarches de concertation constituent un observatoire particulièrement riche pour comprendre comment ces politiques contribuent à transformer les relations sociales au niveau local en amenant les uns et les autres à se positionner autour d’un objectif de protection de biens collectifs.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Le réseau écologique suisse

Faire une esquisse, puis affiner, compléter… et aboutir à la cartographie finale du réseau écologique national… La première étape a consisté à établir des cartes provisoires, utiles pour vérifier les hypothèses initiales (zones de conflits, zones nodales, continuums… voir lexique page 10).

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Méthodologie pour la mise en œuvre de corridors à l’échelle d’un territoire

Que les choses soient dites : loin d’être uniquement technique, la mise en place de corridors doit viser la définition d’une stratégie de protection de la nature qui tienne compte de la fonctionnalité des espaces naturels et de la dynamique des espèces. Le travail de la Fédération des Parcs a donc débuté par l’établissement d’un glossaire, le but étant d’établir un vocabulaire commun et de partager des bases scientifiques minimum. Les fondements juridiques ont été également étudiés.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Gestion intercommunale d’une lagune côtière

Intercommunalité et concertation, quelle est la spécificité d’une telle démarche au Bénin ?

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Construire une culture commune

En 2003, dans un contexte général de morosité et de réticences vis-à-vis du réseau Natura 2000, le Cren Rhône-Alpes et l’ONF décident de monter un programme Life nature. Seize sites s’intègrent à cette démarche. Chacun d’eux est porteur d’un projet de développement territorial, chacun d’eux s’inscrit dans sa propre histoire, sa propre culture et dans sa propre logique socio-économique.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Quel statut pour les Znieff ?

Depuis 1995, on recense plus de quatre-vingts recours contre des projets d’aménagement du territoire dans des zones inventoriées en Znieff (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique). L’analyse de ces recours nous informe que cette jurisprudence n’est pas encore stabilisée. Pour le juge administratif, le fait qu’un espace ait été répertorié en Znieff (inventaire des richesses du patrimoine naturel national), n’atteste pas toujours de son réel intérêt écologique.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

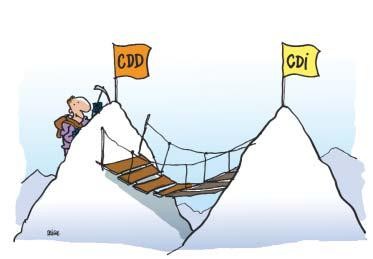

Comment la fonction publique passe du CDD au CDI

Transposant une directive européenne en droit français, la loi du 26 juillet 20051 réintroduit le contrat à durée indéterminée pour les contractuels de la fonction publique. En effet, le droit communautaire2 engage les États à limiter l’utilisation de contrats à durée déterminée pour des fonctions régulières et durables.

Après six années, le CDD se transforme en CDI

Espaces naturels n°14 - avril 2006

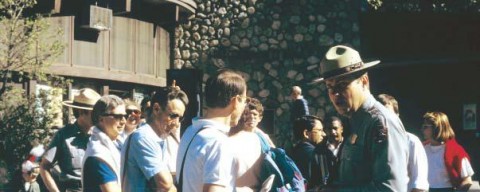

Petits équipements

Si les équipements visant à l’encadrement du public sont rendus nécessaires pour la bonne prise en compte des enjeux de conservation des espèces, des habitats ou des paysages, ils constituent néanmoins une entorse à la naturalité esthétique de l’espace. L’obligation de multiplier ces équipements en les distribuant sur le territoire, ou de les densifier sur certains sites exposés à des seuils critiques de fréquentation, rend plus nécessaire encore l’attention portée à leur insertion dans l’environnement.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Contrôler le développement de la fougère aigle

Il y a cent ans, la progression de la fougère aigle était limitée par la culture et le pâturage. Depuis l’abandon de ces pratiques, son recouvrement a plus que doublé en Europe : elle est présente sur de nombreux sites naturels protégés. Or, compte tenu de ses caractéristiques (fort ombrage du sol, multiplication végétative, présence de rhizomes la rendant très compétitive), elle occasionne une fermeture des paysages, accompagnée d’une diminution de la biodiversité végétale et animale.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

« Le dialogue s’est instauré »

Le projet Lagune nous a permis de rencontrer nos homologues en France. Dans les marais du Cotentin et du Bessin en 2003, nous garderons un souvenir précieux de la présidente du parc, Mme Rollande Brecy. En février 2006, c'est M. Claude Mulero, président du PNR de la Narbonnaise en méditerranée, qui nous a accueillis. Nous avons eu l'honneur de leur remettre le label Ramsar. Ce geste symbolique montre que nous partons sur une idée d'échange.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Terre brûlée

L’incendie vient juste de s’éteindre et une visite de la mare temporaire de Catchéou permet déjà de constater les dégâts sur l’écosystème. La totalité des rameaux inférieurs à deux cm de diamètre est consumée, il en est de même de quelques gros pins. Ce milieu fragile risque de se remettre difficilement de ses blessures, aussi l’ONF choisit de conduire une réhabilitation immédiate. Et, avant même que ne surviennent les pluies d’automne, réputées potentiellement violentes, l’ONF intervient pour préserver physiquement le micro-relief et le sol.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Les Réserves naturelles veillent sur les limicoles côtiers, voici pourquoi…

Le programme de surveillance des limicoles côtiers s’apparente à une véritable veille écologique. À la fois parce que sa couverture géographique est représentative du littoral français mais aussi parce qu’il couvre la totalité du cycle annuel des oiseaux.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Plantes envahissantes

Lorsque les hommes du néolithique ont étendu leur champ d’action à partir du « croissant fertile » du Moyen Orient, imposant leur culture et leur savoir-faire vers le nord de l’Europe, ils ont favorisé les premiers transferts d’espèces étrangères sur notre territoire.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Tous contre Lippia

C’est une petite plante à fleurs blanches. Originaire d’Amérique latine, Lippia fut introduite dans la basse plaine de l’Aude. Échappée d’un jardin à la fin du 19e siècle, elle forme aujourd’hui de grandes superficies de gazons denses qui remplacent les prés de fauche et les parcours à moutons.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Arracher une si jolie plante

Lors d’opérations de maîtrise de pestes végétales, les gestionnaires d’espaces naturels se heurtent souvent à l’incompréhension du grand public. Dans certains cas, cela peut même représenter une entrave à l’action. Or, les invasions biologiques constituent à l’échelle planétaire un grave danger pour les espèces indigènes, les habitats naturels et les paysages. Certains milieux naturels sont plus particulièrement touchés comme les zones humides et le littoral. Face à ces menaces, les gestionnaires se doivent d’intervenir de préférence rapidement pour éviter une propagation de ces espèces.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Jussie : l’option préventive

La jussie a été pour la première fois signalée en 1995. Plante amphibie ubiquiste, elle trouve localement des conditions très favorables à son acclimatation. Hormis la roselière dense, où elle rencontre une forte concurrence vis-à-vis de la lumière, les prairies humides, les plans d’eau (250 ha) et les canaux (250 km) sont susceptibles d’être colonisés.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Méthodologie

Envisager, d'une manière globale, les problèmes posés par la colonisation d'un site par une plante envahissante, c’est possible… À condition toutefois d'effectuer un diagnostic, préalable à toute proposition d'action. Pour agir efficacement, ce diagnostic doit être établi pour chaque unité de gestion, celle-ci étant entendue comme une surface sur laquelle les conditions de milieu et les usages sont relativement homogènes. Les objectifs et les moyens de gestion de cette unité doivent, eux aussi, être homogènes.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

L’arrachage de la peste

Depuis 1995, le Parc national de Port-Cros s’est engagé dans la lutte contre une plante exotique envahissante, très dynamique : la griffe de

sorcière. Cette espèce1, originaire d’Afrique du Sud, menace gravement les milieux naturels insulaires. Un universitaire marseillais, le Dr Medail, a d’ailleurs inventorié 27 plantes rares très menacées en Provence par la progression de cette peste végétale. Ces menaces sur le patrimoine végétal des îles d’Hyères motivent d’importantes opérations d’éradication menées par les agents du parc.

L’îlot du petit Langoustier

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Sur les chemins

A pied, à cheval, à vélo, nombre de randonneurs circulent sur les chemins. Mais est-ce bien du goût des agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, résidents ?…

Immanquablement, de gênes en mécontentements, le risque est grand de voir survenir des conflits d’usage.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Amphibiens

Il suffit d’un véhicule par minute pour écraser neuf crapauds sur dix !. Entre Grenoble et Lyon, au creux des collines boisées du Bas-Dauphiné, dans un petit bassin versant inscrit à l’inventaire des sites Natura 2000, se trouve la Tourbière du Grand-Lemps. Cette zone humide d’une cinquantaine d’hectares, au patrimoine naturel exceptionnel, est entourée de routes qui rendent délicates les migrations animales. Au printemps, lors de la migration prénuptiale, les amphibiens se faisaient écraser par milliers. Depuis les bois où ils passent l’hiver, ils tentaient

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Appliquer un règlement et obtenir des résultats durabl es : sur quels registres agir ?

Appareil photo à la main, Stéphane Legal arpente « ses » terres… Nullement propriétaire, le jeune homme assure une mission de service public : il veille sur les riches gisements fossilifères de la Réserve naturelle géologique du Lubéron. Gardes de l’ONF puis membres de l’association « Gardes nature en Lubéron » ont successivement rempli cette fonction pendant plusieurs années, avant qu’elle n’incombe directement aux deux uniques salariés de la Réserve : Christine Balme et Stéphane Legal. Depuis, ils ont cherché des solutions pour organiser au mieux la surveillance.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Observation acoustique des chauves-souris

L’animal vit dans l’obscurité, il émet des sons inaudibles… Or, nanti de sens humains, l’observateur est mal à l’aise… Pendant longtemps, l’étude des chiroptères s’est effectuée ainsi et la méthode a permis de décrire et de définir les différentes espèces. Plus tard, dans les années cinquante et soixante, la contribution des spéléologues permet d’enrichir les acquis, même s’ils sous-estiment la faune forestière et anthropophile. Mais le véritable enrichissement des connaissances viendra d’une nouvelle technique : l’utilisation de la capture au filet.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Emplois jeunes

Dès 1997, le rapport de Guy Hascoët « territoires, emploi et développement durable » donnait les grandes lignes de ce futur dispositif en mettant l’accent sur les besoins insatisfaits ou émergents, la combinaison du sectoriel et du transversal et l’inscription dans le développement durable. Ce dernier axe, surtout, traduit l’ambition du dispositif.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Ve Congrès mondial des parcs

Du consensus… Le message de Kofi Anan a rappelé que l’augmentation du taux de surfaces protégées s'est faite concomitamment avec une accélération de la perte de biodiversité au niveau mondial et avec une fragmentation des aires de répartition des espèces. L'objectif de 10 % de la superficie terrestre en aires protégées, arrêté il y a vingt ans alors que le pourcentage n’était que de 3,5 %, est dépassé. Il atteint désormais 12 %.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

Par Jean-Claude Lefeuvre

On sait aujourd’hui qu’un faible pourcentage d’espèces exotiques devient envahissant et pose problème : sur quelque 100 espèces introduites, 10 en général se maintiennent et une seule prolifère. Une partie des espèces introduites s’adapte difficilement au nouvel habitat qu’on leur impose : elles peuvent alors disparaître très vite ou rester cantonnées là où on les a introduites, c’est-à-dire très souvent dans les parcs et jardins. Seules les espèces agressives sur le plan démographique doivent être contrôlées, or on sait rarement maîtriser leur extension.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004

La Cour européenne des droits de l’Homme sanctionne l’État français

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil prévoit l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme. Or, le 24 avril dernier, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que l’État français avait violé cette disposition. Ce jugement faisait suite au recours d’un particulier non satisfait du prix d’un bien, fixé dans le cadre d'une procédure, par le juge de l’expropriation.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004