Dix ans de surveillance participative

Une population de pêcheurs traditionnels habite là, en Mauritanie, sur le territoire du Parc national du banc d’Arguin (PNBA) dont le littoral s’étend sur plus de 200 km. Les Imraguen qui résident au sein de huit villages bénéficient d’un droit ancestral et aujourd’hui exclusif d’accès à la ressource halieutique dans le cadre de leur pêche traditionnelle. Ce droit permet notamment de sauvegarder la seule culture maritime du pays et une des dernières flottilles de pêche à la voile au monde.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Devant les tribunaux

Admettre qu’un lieu a du caractère peut permettre d’y appliquer des mesures réglementaires de protection ; l’objectif étant de préserver son intégrité contre d’éventuels projets de constructions ou contre diverses nuisances et pollutions. Les mesures de protection réglementaires sont nombreuses et variées1. En pratique, la question se pose de savoir comment convaincre l’administration (et en cas de contentieux, le juge) qu’un territoire possède un caractère remarquable et qu’à ce titre, il mérite d’être protégé.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Les stations de ski, élément du caractère ?

Pour définir son caractère, le Parc national de la Vanoise a pris une option : ne pas se limiter au cœur du parc mais traiter l’ensemble du territoire. Un tel choix n’est pas sans conséquence. En effet, les plus grands domaines skiables d’Europe font partie de l’aire d’adhésion. Doit-on alors considérer qu’ils font partie du caractère du parc et qu’il faut les préserver de toute altération ? Probablement, non. La question cependant s’est vite avérée délicate.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Encadrer la gestion par un texte fondateur

Le 6 mars 2007, le Parc national de La Réunion est créé et, avant cette date, toutes les étapes ont été facilitées par la conviction d’être réunis autour d’un élément fédérateur : un patrimoine exceptionnel, dont certaines facettes restent à révéler. Même les rares opposants au projet ont exprimé leur attachement à ce patrimoine.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Explorer l’imaginaire pour orienter le développement

Le chemin de Compostelle ! Classé itinéraire culturel européen par le Conseil de l’Europe en 1987, puis inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en 1988, son devenir est un enjeu important pour les régions qu’il traverse. Aussi, en 2003, une étude se penche sur les publics qui l’empruntent dans le but d’aboutir à un projet de développement ainsi qu’à des préconisations d’aménagement du chemin : un des enjeux majeurs étant la sauvegarde de son identité profonde.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Opter pour l’intelligence de l’espace

Cent ans séparent la ratification par la France de la Convention européenne du paysage1 de la première loi sur la protection des sites, intervenue en 1906 (suivie par la loi du 2 mai 1930). Depuis cette date, 2 700 sites ont été classés et 4 800 sites ont été inscrits pour leur valeur paysagère. Ils couvrent aujourd’hui au total plus de 4 % du territoire. Une grande partie d’entre eux est intégrée dans le réseau Natura 2000, comme ils le seront dans la trame verte et bleue, mettant ainsi en exergue le lien entre diversité paysagère et biodiversité.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Connais-toi toi-même

Lorsque le cabinet CoManaging réalise le Portrait identitaire d’un territoire, il le conçoit comme une rencontre destinée à révéler son ADN et sa personnalité à un moment déterminé de son histoire.

Quelle que soit son échelle (région, pays, ville, quartier, site…), des composantes très diverses s’entremêlent dans le creuset identitaire.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Vingt ans après, Beauport fidèle à lui-même

Entre terre et mer… Depuis longtemps abandonné par la vie monastique, l’abbaye prémontrée de Beauport est acquise en 1993 par le Conservatoire du littoral qui envisage immédiatement sa restauration : le lieu est « complexe et fascinant », il convient de garder sa spécificité. Cependant, au-delà de cette appréciation globale, la définition reste floue : que faut-il respecter sans concession aucune ? Comment décliner l’esprit de lieux dans la pratique d’un projet de restauration ?

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Esprit es-tu là ?

Les lois, celle de 1930 sur la protection des sites mais aussi plus récemment celle de 2006 concernant les parcs nationaux, font appel à la notion de « caractère » pour justifier leur protection. À l’image des inspecteurs des sites, les gestionnaires ont dû argumenter pour objectiver cette notion avec les acteurs locaux en envisageant, en dernier recours, l’éventualité d’une décision de justice.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Bon état écologique

L’expression « bon état écologique » a été popularisée par la directive cadre sur l’eau1. Elle est trop souvent présentée comme un terme normatif : l’état de référence « pristine2 », qui précéderait toute intervention humaine. Cependant, comme cet état n’existe plus, on se réfère aux milieux qui sont supposés les moins perturbés, mesurés par leur « gradient de naturalité ». En réalité, le « bon état écologique » est une construction sociale qui évolue sans cesse. Ce n’est pas l’état figé d’un écosystème, c’est au contraire un état dynamique qui préserve des fonctions clés de l’écosystème.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Sites classés

Caractère. Cette notion, récurrente en droit français, n’est pas toujours définie. Le meilleur exemple en est la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ici, le législateur a utilisé le mot caractère dans le titre de la loi. Mais ce mot n’apparaît pas dans le corps du texte où une autre formulation a été adoptée.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Au cœur d’une question juridico-politique

L’arrêté du 23 février 2007 sur les principes fondamentaux applicables à tous les parcs nationaux stipule la nécessité d’identifier les principaux éléments constitutifs du caractère du parc national, même pour les parcs nationaux déjà créés.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Communiquer sur la biodiversité

Il n’y a pas de communication sans stratégie. Tout d’abord bien réaliser « d’où l’on parle » : ce n’est pas du tout la même chose de convaincre un public de téléspectateurs du bien-fondé de la protection de la biodiversité, quand ce message ne vient en rien contredire le déroulement de leurs activités ou de leurs projets, et de convaincre, par ailleurs, un conseil municipal de renoncer à un aménagement pour cause d’espèce en danger.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Des compétences pour faire face au changement

Etre en prise avec son environnement et traiter l’information. Être en capacité de changer suppose de s’informer en permanence sur l’évolution de son environnement et de savoir traiter l’information recueillie. Clive Walmsley, responsable des impacts environnementaux au Countryside council for Wales (Écosse), insiste sur l’importance de mettre en œuvre de nouvelles pratiques de planification et de gestion des espaces naturels afin d’évaluer l’impact probable du changement climatique. « L’approche doit être scientifique et rationnelle : veille réglementaire et

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

La mission culture au cœur d’un parc

Comment devient-on productrice à France Culture ?

Une semaine d’émission en doublure et puis le grand bain : il faut se jeter à l’eau pour 50 minutes en direct. Un cauchemar ! Heureusement, les équipes chargées de la réalisation sont très solides et m’ont beaucoup épaulée. Au début, je comprenais 10 % de ce que me disaient mes invités… Cinq ans après, j’étais passée à 90 %. Il avait fallu tout ce temps. C’est la pratique qui fait le métier. J’ai fait beaucoup d’émissions sur ces sujets : typographe, cheminot, ouvrier, domestique, médecin de famille d’avant la guerre de 40, etc.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Accès libre à l’information environnementale

Depuis 1990, de nombreux textes législatifs portent sur la mise à disposition des informations environnementales détenues par les autorités publiques. Ils visent à une plus grande accessibilité de ces informations, tant pour permettre au citoyen de s’informer et débattre, que pour faciliter le travail des services publics.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

L’observatoire Bountîles prône le sur-mesure

Connaître les usagers des espaces protégés, comprendre leurs attentes et analyser les modalités de fréquentation, sont quelques-unes des motivations à l’origine des premiers observatoires réalisés sur les îles de Port-Cros et Porquerolles. Pour Céline Maurer, directrice adjointe du Parc national de Port-Cros, « mieux connaître cette fréquentation était un préalable à la mise en œuvre d’une politique de gestion ». En l’absence de méthode standardisée, scientifiques, gestionnaires, usagers et professionnels se sont investis depuis 2001.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Le bon chemin pour restaurer les sentiers

Un fin diagnostic est la clef de la réussite pour la restauration d’un sentier. Un manuel pédagogique et technique a donc été conçu en ce sens : former l’œil et l’esprit avant d’utiliser pics et pioches.

Le risque est grand, en effet, d’effacer les traces de notre mémoire collective par une restauration hâtive, non réfléchie, inadéquate… privant ainsi les générations à venir des racines de leur histoire. Nous privant alors, tous, de la compréhension des fondements de notre culture née des activités humaines : commerce, transhumance, pèlerinage…

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

« Les télévisions voulaient filmer les tirs »

En un an, vous avez éliminé 3 000 ibis sacrés sur une population invasive comptant 6 000 individus. Un succès ?

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Surveiller les limicoles pour comprendre le littoral

Situés au sommet de la chaîne alimentaire, les limicoles côtiers constituent de bons indicateurs des changements de notre environnement. Et s’ils présentent une capacité de déplacement importante, il est loisible de les suivre sur de larges échelles de temps et d’espace. On pourrait ainsi observer la diminution, voire la disparition de certaines espèces au profit (ou non) de l’arrivée de nouvelles, et apprécier comment se modifient les aires de distribution.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Convenons de matérialiser l’immatériel

Sans doute fallait-il que l’expérience d’une rencontre avec l’île de Port-Cros fût forte pour susciter une tentative de définition de son caractère, au-delà de l’expression visible ou diffuse du paysage.

Le besoin de transcrire le caractère du lieu, d’en préciser les contours m’est ainsi apparu très vite et tout aussi vite s’est imposée la difficulté de saisir l’immatériel, de parler seul au nom de tous et pour des temps divers, voire de choisir la bonne échelle entre le caractère du lieu, le caractère des lieux, ou encore les caractères des lieux.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Un éclairage sociologique

Pour les chercheurs en sciences sociales qui s’intéressent à la mise en œuvre des politiques d’environnement, les démarches de concertation constituent un observatoire particulièrement riche pour comprendre comment ces politiques contribuent à transformer les relations sociales au niveau local en amenant les uns et les autres à se positionner autour d’un objectif de protection de biens collectifs.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Terre brûlée

L’incendie vient juste de s’éteindre et une visite de la mare temporaire de Catchéou permet déjà de constater les dégâts sur l’écosystème. La totalité des rameaux inférieurs à deux cm de diamètre est consumée, il en est de même de quelques gros pins. Ce milieu fragile risque de se remettre difficilement de ses blessures, aussi l’ONF choisit de conduire une réhabilitation immédiate. Et, avant même que ne surviennent les pluies d’automne, réputées potentiellement violentes, l’ONF intervient pour préserver physiquement le micro-relief et le sol.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Méthodologie pour la mise en œuvre de corridors à l’échelle d’un territoire

Que les choses soient dites : loin d’être uniquement technique, la mise en place de corridors doit viser la définition d’une stratégie de protection de la nature qui tienne compte de la fonctionnalité des espaces naturels et de la dynamique des espèces. Le travail de la Fédération des Parcs a donc débuté par l’établissement d’un glossaire, le but étant d’établir un vocabulaire commun et de partager des bases scientifiques minimum. Les fondements juridiques ont été également étudiés.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Le réseau écologique suisse

Faire une esquisse, puis affiner, compléter… et aboutir à la cartographie finale du réseau écologique national… La première étape a consisté à établir des cartes provisoires, utiles pour vérifier les hypothèses initiales (zones de conflits, zones nodales, continuums… voir lexique page 10).

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Les Réserves naturelles veillent sur les limicoles côtiers, voici pourquoi…

Le programme de surveillance des limicoles côtiers s’apparente à une véritable veille écologique. À la fois parce que sa couverture géographique est représentative du littoral français mais aussi parce qu’il couvre la totalité du cycle annuel des oiseaux.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Contrôler le développement de la fougère aigle

Il y a cent ans, la progression de la fougère aigle était limitée par la culture et le pâturage. Depuis l’abandon de ces pratiques, son recouvrement a plus que doublé en Europe : elle est présente sur de nombreux sites naturels protégés. Or, compte tenu de ses caractéristiques (fort ombrage du sol, multiplication végétative, présence de rhizomes la rendant très compétitive), elle occasionne une fermeture des paysages, accompagnée d’une diminution de la biodiversité végétale et animale.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Petits équipements

Si les équipements visant à l’encadrement du public sont rendus nécessaires pour la bonne prise en compte des enjeux de conservation des espèces, des habitats ou des paysages, ils constituent néanmoins une entorse à la naturalité esthétique de l’espace. L’obligation de multiplier ces équipements en les distribuant sur le territoire, ou de les densifier sur certains sites exposés à des seuils critiques de fréquentation, rend plus nécessaire encore l’attention portée à leur insertion dans l’environnement.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

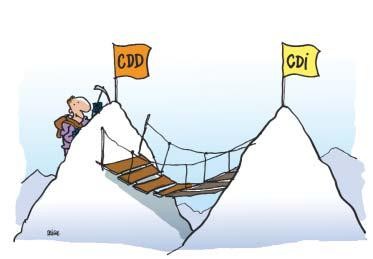

Comment la fonction publique passe du CDD au CDI

Transposant une directive européenne en droit français, la loi du 26 juillet 20051 réintroduit le contrat à durée indéterminée pour les contractuels de la fonction publique. En effet, le droit communautaire2 engage les États à limiter l’utilisation de contrats à durée déterminée pour des fonctions régulières et durables.

Après six années, le CDD se transforme en CDI

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Quel statut pour les Znieff ?

Depuis 1995, on recense plus de quatre-vingts recours contre des projets d’aménagement du territoire dans des zones inventoriées en Znieff (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique). L’analyse de ces recours nous informe que cette jurisprudence n’est pas encore stabilisée. Pour le juge administratif, le fait qu’un espace ait été répertorié en Znieff (inventaire des richesses du patrimoine naturel national), n’atteste pas toujours de son réel intérêt écologique.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Construire une culture commune

En 2003, dans un contexte général de morosité et de réticences vis-à-vis du réseau Natura 2000, le Cren Rhône-Alpes et l’ONF décident de monter un programme Life nature. Seize sites s’intègrent à cette démarche. Chacun d’eux est porteur d’un projet de développement territorial, chacun d’eux s’inscrit dans sa propre histoire, sa propre culture et dans sa propre logique socio-économique.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Gestion intercommunale d’une lagune côtière

Intercommunalité et concertation, quelle est la spécificité d’une telle démarche au Bénin ?

Espaces naturels n°14 - avril 2006

« Le dialogue s’est instauré »

Le projet Lagune nous a permis de rencontrer nos homologues en France. Dans les marais du Cotentin et du Bessin en 2003, nous garderons un souvenir précieux de la présidente du parc, Mme Rollande Brecy. En février 2006, c'est M. Claude Mulero, président du PNR de la Narbonnaise en méditerranée, qui nous a accueillis. Nous avons eu l'honneur de leur remettre le label Ramsar. Ce geste symbolique montre que nous partons sur une idée d'échange.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Inscrire les corridors dans la Charte

Le projet de TGV coupe le territoire du Parc en deux. C’est un sacré coup pour la connectivité des milieux…

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Prendre en compte la complexité des réseaux

Cela commence tout naturellement. Tout d’abord il y a les conclusions des scientifiques : sur le territoire du Parc naturel régional Oise-Pays de France, certaines populations de cerfs connaissent un début de consanguinité. La question des corridors écologiques est alors posée ; d’autant plus âprement que les 20 000 hectares de massif boisé du Parc s’inscrivent au cœur du continuum forestier qui court de la région parisienne aux Ardennes.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Les corridors biologiques pris en compte dans les documents d’urbanisme

Il y a cinq ans, s’inspirant des travaux réalisés en Suisse, le Conseil général de l’Isère confie au cabinet Éconat le soin d’établir la carte des corridors biologiques de son département. Un an d’étude1 sera nécessaire pour produire une cartographie commentée aux 25 000 e , mais aussi une fiche pour chacun des 320 points de conflits identifiés2. C’est le cas par exemple des zones d’écrasement de la faune ou encore des obstacles infranchissables… Originalité en France, le Réseau écologique départemental isérois (Redi) voit ainsi le jour.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Les espaces protégés dans la trame écologique

La France s’est dotée d’une stratégie nationale pour la biodiversité. Cette stratégie composée de dix plans d’actions marque mon attachement, et celui du gouvernement dans son ensemble, à stopper la perte de la diversité biologique d’ici à 2010. En effet, il y a dans cette réalité une dimension nouvelle car il ne s’agit plus d’œuvrer sur les seuls espaces protégés ou désignés mais d’associer tous les espaces naturels à cette politique.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Un nouvel état d’esprit

A l’échelle mondiale, à l’échelle européenne, à l’échelle nationale… la perte de la biodiversité est une réalité. Et, tandis que nos milieux professionnels et bénévoles la martèlent, les médias ne l’abordent que sous un angle alarmiste, expliquant rarement, comment l’enrayer.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Les chemins de la vie

Analyser l’espace, comprendre le fonctionnement d’une population, cela conduit à en étudier la fragmentation et les connexions : à identifier un réseau écologique avec ses corridors.

Espaces naturels n°14 - avril 2006