Se concerter pour protéger

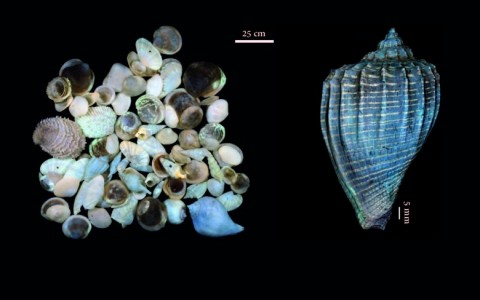

Le Lutétien du bassin de Paris constitue un point chaud de la paléobiodiversité mondiale. Le site paléontologique de Grignon (Thiverval-Grignon, 78) s’impose aujourd’hui comme son gisement phare avec plus de 1 200 espèces marines identifiées sur moins d'un hectare. À proximité, le site remarquable de la ferme de l’Orme (Beynes, 78) comprend pas moins de 400 espèces. Par chance, les pigments résiduels répartis sur les coquilles de mollusques restent préservés après 45 millions d’années d’enfouissement.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Reconquérir la biodiversité régionale

La loi confie aux régions la responsabilité d’élaborer et mettre en œuvre les Stratégies régionales pour la biodiversité (SRB) en lien avec les politiques de l’État. Depuis la première Stratégie nationale pour la biodiversité de 2004, deux générations de SRB se sont succédées. La loi Biodiversité de 2016 marque le changement avec les SRB dites « nouvelle génération » qui s’accompagnent de principes nouveaux visant à en faire des cadres d’actions ambitieux et intégrateurs.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Quel bilan pour la loi de 2006 ?

La loi de 2006 a modifié le statut des parcs nationaux (qui datait de la loi du 22 juillet 1960).

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Le dossier lu par... Philipson Francfort

Préserver la biodiversité est l’affaire de l’État que les collectivités territoriales, les communes, leurs établissements et agences associés et la société civile. Ainsi, la loi Biodiversité du 8 août 2016 apporte un cadre rénové à la gouvernance de la biodiversité en France et dans les outre-mer en renforçant le rôle de chef de fi le des régions, garantes de la mise en cohérence des objectifs nationaux, définis dans la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), avec les spécificités locales traduites dans les Stratégies régionales pour la biodiversité (SRB).

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

« Pour découvrir un pays, pour se fondre dans la nature, rien ne vaut la marche à pied ! »

« Rien ne vaut la marche à pied ! », c'est ce que m'a dit Jean-Pierre Feuvrier, qui nous a quittés le 6 août dernier, quand je cherchais une phrase pour introduire un fi lm sur le massif des Bauges. Les valeurs que portait Jean-Pierre et qu’il a su infiniment transmettre sont finalement toutes là : celles et ceux qui ont été son compagnon de route à un moment donné ou à un autre ont pu constater son inextinguible amour de la nature.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Écosystèmes méditerranéens : mieux les connaître pour mieux restaurer

Milos est certes une île touristique d’une nature riche, au littoral somptueux, mais son paysage témoigne aussi très largement de son histoire minière. Cette île méditerranéenne grecque se trouve dans l’archipel des Cyclades, au sein de l’arc volcanique du sud de l’Egée, qui lui confère un grand intérêt géologique pour le secteur minier, premier poste économique. L’île présente un paysage de collines, un climat semi-désertique (300 à 400 mm de précipitations par an) marqué par une période de sécheresse d’avril à septembre et des embruns fréquents.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Les peuples autochtones garants de la préservation de la nature

Le projet de mine d'or industrielle ou « projet Montagne d'or », abandonné en mai dernier, a fait parler de lui ces derniers mois dans les médias. Quelle analyse faites-vous de la mobilisation de la population ?

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Évolution adaptative

L’évolution darwinienne des organismes est à l’origine de toute la biodiversité et continue à opérer. Cette évolution joue un rôle particulier parmi l’ensemble des processus gouvernant les dynamiques écologiques. D’une part, les changements évolutifs déterminent les caractéristiques des organismes, leur phénotype (les traits que l’on voit comme, par exemple, leur taille, leur stratégie de reproduction) et, indirectement, les relations qu’ils nouent avec d'autres organismes.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Dominique Aribert, une carrière au service de la nature

On peut dire « qu'elle a fait avancer la protection de la nature ! », rapporte Philippe Sauvage, qui l'a côtoyée à diverses reprises dans sa carrière. Dominique Aribert quitte la LPO pour prendre sa retraite. Au dernier poste qu'elle a occupé, comme aux précédents, on retient avant tout sa ténacité. Il en fallait probablement, ainsi que des convictions chevillées au corps, pour avoir traversé aussi bien les services de l'État, que l'ONCFS ou la LPO. Le fi l conducteur ? « Je suis très attachée à l'intérêt général.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Le pari des territoires

Cent trente États, dont la France, ont adopté le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). La synthèse pour les décideurs de ce rapport fait un constat fort et clair : les pressions qui s’exercent sur les écosystèmes sont plus fortes que jamais, cela doit conduire à des changements majeurs de nos modes de vie. Les assises nationales de la biodiversité 2019 ont rappelé ces grands enjeux dans le message depuis Massy1.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

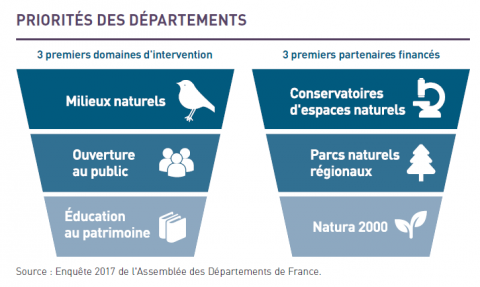

Préserver et aménager : les départements en première ligne

Les conseils départementaux déterminent les espaces naturels à protéger sur leur territoire en fonction d’enjeux environnementaux. Ils peuvent soit acquérir directement ces espaces par préemption, soit les protéger par le biais d’une convention avec le propriétaire du site. Dès lors, ces sites deviennent des espaces naturels sensibles.

UNE CHARTE, 400 000 HECTARES PRÉSERVÉS

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Mobiliser les compétences associatives au service des réseaux écologiques

La Trame verte et bleue (TVB) est un outil de préservation de la biodiversité visant à mieux prendre en compte les enjeux de maintien et de renforcement de la fonctionnalité des milieux naturels, notamment à travers l’aménagement du territoire. Cette politique nationale se décline à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Les collectivités territoriales ont donc un rôle important à jouer dans sa mise en œuvre via les outils de planification et les projets d’aménagement. Mais elles sont parfois démunies sur un sujet qui peut être perçu comme très technique et scientifique.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Natura 2000, des collectivités s’engagent

Pourquoi votre collectivité a-t-elle choisi de s'engager dans le portage du site Natura 2000 ? Comment cela s'est-il passé?

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Polyculture élevage : un allié à préserver

À travers les actions destinées à préserver la biodiversité des milieux agricoles gersois (mesures agri-environnementales, animation de sites Natura 2000, conseils techniques relatifs aux zones humides), l'Adasea, association de conseil et de services en environnement et en agriculture (voir encart) se heurte à la régression des systèmes traditionnels de polyculture élevage, qui « utilisaient » tous les milieux naturels associés pour l'élevage des herbivores : prairies et pelouses sèches, haies, mares, milieux humides...

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Regarder les usagers de la mer… de plus près

La fréquentation de la mer côtière s'intensifie et se diversifie dans nos sociétés. On observe une agmentation des interactions entres les activités et leur environnement susceptibles d’accroître les pressions et les impacts sur l’environnement marin, ainsi que les tensions ou conflits entre activités (conservation, pêche, loisir, transport maritime, énergie…).

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Arbres en ville : des travaux sans déranger les « chiro »

La collectivité de Strasbourg dispose d’un important patrimoine arboré sur l’espace public (80 000 arbres) géré quotidiennement et subissant les impacts de nombreux aménagements. Avant toute intervention, il est nécessaire de s'assurer de l'absence d'espèces protégées ou d'indices de présence, et, en cas d'atteinte à une partie d'habitat naturel, de s'assurer du maintien d'habitats exploitables1 par les animaux.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

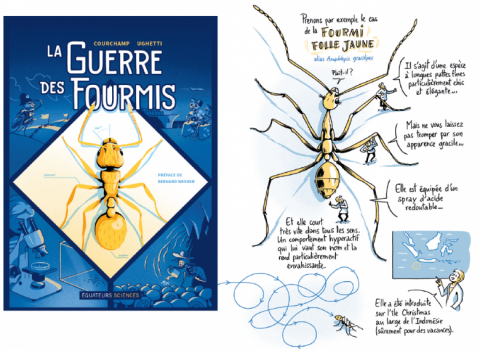

Raconter autrement l’environnement

Un cadre noir sur une feuille blanche, dans lequel tout peut advenir puisqu’on en décide. Un second cadre raconte la suite, et une histoire se tisse. La bande dessinée offre un merveilleux champ des possibles. Les auteurs de vulgarisation scientifique ne s’y sont pas trompés et ont investi ce nouveau support. Deux exemples récents parmi d'autres, La guerre des fourmis, paru aux éditions des Équateurs en avril 2019, et Le signal de l’océan, paru chez Glénat en juillet 2018, illustrent l’intérêt de la BD en matière de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Pêcheurs et cétacés : rude compétition dans les mers australes

Dans les tempêtes des 40es rugissants et 50es hurlants1, une rivalité féroce oppose pêcheurs austraux et mammifères marins, abondants dans ces eaux subantarctiques. Ces derniers viennent profiter d’une nourriture facilement accessible lorsqu'elle est prise aux hameçons des lignes des pêcheurs. Ce phénomène d’interaction des mammifères marins avec les opérations de pêche, de retrait et de consommation de poisson directement sur les hameçons est appelé déprédation.

DES RÉPERCUSSIONS

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Médiateur de l’estran : sensibiliser les pêcheurs à pied

Une personne qui vous répond "je peux pas j'ai marée", qui prend ses bottes et file vers la plage est oit retraité amateur de pêche à pieds, soit en vacances, soit ... médiateur de l’estran. C’est le cas de Sophie Hermy fraîchement embauchée ce printemps dans le Cotentin par l’association d’éducation à l’environnement AVRIL, en partenariat avec une association de pêcheurs à pied (APP2R). En quoi consiste ce nouveau métier qu’une vingtaine de salariés environ exercent aujourd’hui en France dans diverses associations comme les CPIE, mais aussi dans des parcs naturels régionaux?

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Le droit forestier vu sous l’angle de la protection des milieux

Les propriétaires doivent doter leurs forêts de garanties de gestion durable. Autrement dit, les forêts doivent en principe être gérées conformément à un document de gestion forestière établi sur vingtans (document d'aménagement en forêt publique relevant du régime forestier ou plan simple de gestion dans les forêts des particuliers de plus de 25 ha1). En particulier en forêt publique, l’enjeu est d’arriver à trouver l’équilibre entre les fonctions écologique, économique, sociale et de protection des risques, équilibre qui peut être très différent d’une forêt à l’autre.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Piliers de l’action collective régionale

En inscrivant dans la loi pour la Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (dite loi Biodiversité) que les régions et l’Agence française pour la biodiversité (AFB) peuvent conjointement créer des Agences régionales de la biodiversité (ARB), le législateur avait l’ambition de modifier en profondeur le paysage institutionnel et politique pour reconquérir la biodiversité dans les territoires. Qu’en est-il aujourd’hui ?

TROIS PRINCIPES FONDATEURS, QUATRE DOMAINES D’INTERVENTION

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Le département au chevet de la nature ordinaire

En quoi le Schéma départemental des espaces naturels du Pas-de-Calais (Sden 62) est-il original ?

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Accompagner et fédérer les communes et intercommunalités

En milieu rural, communes et Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont souvent un personnel réduit, avec peu ou pas d’écologues, et s'appuient donc sur les équipes pluridisciplinaires des 54 PNR pour intégrer la biodiversité dans l’exercice de leurs compétences (urbanisme, aménagement du territoire, valorisation touristique, gestion de l’eau, entretien de terrains ou de bâtis publics, etc.). Les PNR sont ainsi régulièrement contactés par les élus communaux pour résoudre un « problème de nature au quotidien » (exemple du PNR Vosges du nord avec les chauves-souris, cf.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Les bateliers ont su voir leur intérêt dans la qualité

On l’appelle la « Venise verte ». Monde d’eau, de conches et de verdure, le promeneur vient ici, à l’est du marais poitevin, saluer la nouvelle Destination touristique européenne d’excellence ou, plus simplement, se balader sur les canaux. Certains embarcadères proposent des visites guidées et affichent fièrement leur label Engagement qualité. La batellerie est l’activité la plus importante et la plus emblématique du territoire.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

« La légitimité réside dans le pouvoir de verbaliser »

Les agents de la réserve sont-ils tous commissionnés ?

Nos dix agents sont commissionnés « Police de la nature », nous pouvons donc verbaliser les infractions au décret de création de la réserve. En revanche, seuls six d’entre nous ont un commissionnement « Pêche maritime ». Celui-ci permet simplement de constater, par procès-verbal, les infractions liées à la pêche en mer.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Des compétences réaffirmées pour les agents des espaces protégés

Par l’ordonnance du 6 mai 2010, les gestionnaires d’espaces naturels marins ont acquis de nouvelles compétences en matière de police maritime et, notamment, de pêche maritime. Le décret-loi du 9 janvier 1852, applicable jusqu’alors, vient d’être abrogé avec la création d’un livre IX du code Rural.

Ce livre, relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, distingue deux catégories d’agents chargés de la police des pêches maritimes :

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Les tests de puissance pour optimiser ses protocoles de suivis

En professionnel, le gestionnaire d’espaces naturels doit valider la pertinence des actions qu’il a mises en œuvre. Or, de nombreuses études révèlent l’absence fréquente de résultats statistiquement significatifs lors des évaluations. C’est pourquoi un protocole rigoureux et solide doit être élaboré. Le gestionnaire définira notamment des objectifs clairs et anticipera sur l’analyse afin que les données soient facilement exploitables.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Et si on créait un club nature ?

Pas besoin de créer une structure associative ! Il suffit d’adhérer à la fédération Connaître et protéger la nature, d’approuver la charte et de choisir un nom. C’est fait. Votre club personnel CPN est créé. Il ne vous reste plus qu’à vous retrouver en nature, le temps de l’envie ou du besoin… deux heures chaque mercredi ou une fois par mois, jeunes, adultes, familles, enfants. Certains clubs existent depuis plus de trente ans. Ici, les plus expérimentés accompagnent les novices. S’agit-il de promouvoir l’environnement ? De sensibiliser à la nature ? De former aux milieux naturels ?

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Vive le conflit !

En quelques années, la conception des espaces protégés s’est renouvelée dans ses fondements écologiques et sociaux au point de passer de l’appréhension d’une nature remarquable à celle de biodiversité ordinaire, de la notion de conservation à celle de la gestion dynamique, du gouvernement à la gouvernance.

Un changement de paradigme s’est opéré et chacun de ces « déplacements » favorise la prise en considération de nouveaux objets et la mise en œuvre de pratiques souvent situées aux interfaces de mondes qui, jusque-là, s’évitaient.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Qui peut sauver l’aigle de Bonelli ?

L’aigle de Bonelli est menacé. La question se pose d’autant plus crûment que, entre 2008 et 2010, cinq d’entre eux ont été retrouvés électrocutés dans une microzone, à l’est de Béziers (Hérault).

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Un trésor est caché dans le rucher-tronc

Les Cévennes abritent encore de nombreux ruchers-troncs. La plupart sont abandonnés, envahis par la végétation rudérale ou pillés par des promeneurs peu scrupuleux qui emportent les lauzes tabulaires les recouvrant. Quelques ruchers sont habités par des colonies d’abeilles, mais leur nombre ne cesse de régresser. Pourtant, conscients du trésor qui s’y cache, des apiculteurs passionnés veulent, avec l’aide du Parc national des Cévennes, maintenir ce mode d’élevage à côté de leurs ruches à cadre.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

L’anthropologie maritime pour servir la gestion littorale

Situé sur le vaste estran de la baie du mont Saint-Michel, le banc des hermelles est un site récifal d’intérêt communautaire. Au lancement de Natura 2000, en 2006, les pêcheurs à pied qui exploitent le site depuis toujours manifestent de nombreuses inquiétudes et réticences. Aussi, afin de définir un cadre de gestion adapté, les méthodes de l’anthropologie maritime sont mobilisées. Elles permettent de proposer des mesures concrètes de gestion. Et, surtout, acceptées par tous.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Biopiraterie

La biopiraterie se définit comme l’appropriation par des firmes privées de connaissances autochtones sans partage équitable des bénéfices pour les populations qui détiennent ces connaissances. La biopiraterie est reliée à un droit fondamental : celui de la propriété intellectuelle.

La question est alors de savoir comment mettre en œuvre une réglementation touchant à l’accès aux ressources génétiques localisées et protégeant les savoirs qui leur sont liés.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Stratégie nationale de création d'aires protégées

La loi prévoit la mise en place d’une stratégie nationale de création d’aires protégées (Scap) visant à placer sous protection forte, d’ici dix ans, 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain. 2011 sera une année charnière pour les services déconcentrés de l’État qui doivent décliner, au niveau régional, les priorités de cette stratégie. Par quel bout prend-on les choses ?

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Le puffin cendré de retour à Zembretta

Jeudi 25 septembre 2009. La météo est capricieuse dans le golfe de Tunis et l’île de Zembretta reste inaccessible. Techniciens et scientifiques s’affairent cependant au transport de plusieurs centaines de kilos de matériels sur le débarcadère de l’ancien village de vacances désaffecté de l’île de Zembra. Pendant plus de sept semaines, il servira de base aux experts internationaux et éco-ouvriers locaux recrutés pour mener à bien une ambitieuse campagne : venir à bout des rats noirs qui pullulent sur l’île de Zembretta, à trois miles nautiques de là.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Quel pari !

En impulsant un changement de gouvernance des parcs nationaux, la loi de 2006 ouvre une période d’incertitudes. Il est alors tentant de se replier sur les vieilles habitudes : les repérer peut permettre de les dépasser. Quatre grands réflexes sont en effet caractéristiques de l’histoire des parcs.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Pensée unique ?

La revue Espaces naturels s’est densifiée d’anecdotes, de références, de réflexions… Mais elle sert aussi, beaucoup, de vitrine. Elle ne s’est pas encore assez investie à mon goût dans un rôle d’enquête, voire de critique.

Le côté « monde parfait… » du monde des institutions de gestion des espaces naturels (et donc de la revue) démontre d’une certaine manière l’aptitude de notre actuelle société à « digérer » l’adversité et l’inconnu : en feignant trop souvent de ne « douter de rien », ne contribue-t-on pas, en somme, à fausser les perspectives ?

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Aménager les berges : vive le végétal

Aménager les berges d’un cours d’eau. Quel type d’ouvrage choisir ? En termes de biodiversité, l’enjeu est de taille. Entre terre et eau, les ripisylves présentent une très grande richesse floristique et faunistique. En accueillant les espèces circulantes, elles jouent un rôle majeur de corridors biologiques.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Huit questions pour le service civique

1. Qui est concerné par le service civique ?

Les jeunes de 18 à 25 ans, de nationalité française, ou ressortissants d’un pays de l’Union européenne, résidant en France depuis un an minimum. Il est possible d’être étudiant ou salarié par ailleurs.

2. Combien de temps la mission dure-t-elle ?

De six à douze mois maximum. Elle peut s’exercer en France ou à l’étranger.

Espaces naturels n°34 - avril 2011