Le projet de restauration du site de Cossure expérimente un mode de gouvernance

Mené sur le site du Cossure (Bouches-du-Rhône), le projet vise le retour vers un paysage et une formation de type steppique de La Crau sèche d’un verger industriel abandonné. Cette opération de génie écologique offre l’occasion d’une double expérimentation : scientifique certes, mais également relative au mode de gouvernance.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

La CDC Biodiversité aux commandes

La CDC Biodiversité est une société filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui en est l’actionnaire unique. Créée en 2008 après trois ans de maturation, son rôle consiste à mettre en œuvre, à la demande des maîtres d’ouvrage, l’intégralité des mesures compensatoires imposées par les services de l’État après une instruction administrative et technique. Pour la CDC, il s’agit donc de piloter la réalisation effective de ces mesures compensatoires et d’en assurer la pérennité pendant toute la durée de l’engagement pris par le maître d’ouvrage.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Restauration d’un verger industriel vers une terre de parcours à moutons

Le projet mené dans la plaine de La Crau (Bouches-du-Rhône) est très original. Il prévoit de ramener des vergers industriels laissés à l’abandon à l’état le plus proche du paysage originel de type steppique : une terre façonnée par l’interaction du climat méditerranéen, de sols pauvres et de pastoralisme ovin.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Restaurer la végétation steppique par aspiration et transfert de foin

Le transfert du foin est une technique bien connue des agriculteurs qui l’utilisent depuis plusieurs siècles pour créer ou enrichir les prairies en plantes fourragères. Ici, dans la plaine de La Crau (Bouches-du-Rhône), elle a été expérimentée dans le but de restaurer une formation herbacée méditerranéenne de type steppique.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Un impératif : évaluer l’évolution de la restauration

Le couvert végétal était profondément dégradé et l’ensemble du site soumis à une érosion problématique : la Côte sauvage de la presqu’île de Quiberon souffrait d’une forte fréquentation et de problèmes liés au ruissellement des eaux de surface. En 2006, ce constat alarmant pour le plus grand massif dunaire de Bretagne conduit le Conservatoire du littoral (propriétaire) et le syndicat mixte du Grand Site de Gâvres-Quiberon (gestionnaire) à engager une opération de réhabilitation.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Écologie de la restauration en zone urbaine ou rurale : contrainte ou opportunité ?

Les besoins de restauration sont fréquents dans les zones périurbaines, où l’extension citadine doit intégrer des attentes de nature exprimées par les habitants et par les schémas de planification urbaine. Il ne s’agit pas seulement de construire des espaces verts mais, aussi, de restaurer des milieux à caractère naturel ; de porter un nouveau regard sur le rôle des espaces verts urbains, supports d’enjeux récréatifs et sociaux dans la ville (contact avec la biodiversité) mais aussi sources potentielles de services écologiques (régulation du climat, limitation de pollution…).

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Une autoroute détruit des habitats d’amphibiens

Entre Pézenas et Béziers, le nouveau tronçon de l’autoroute A75 a détruit trois mares temporaires (4 400 m2) : autant de sites de reproduction pour six espèces d’amphibiens. Aussi, afin de compenser ces impacts et après étude du fonctionnement écologique du site, quatre mares temporaires de substitution ont été créées. Un suivi sur cinq ans destiné à évaluer le succès de l’opération a ensuite été mis en place.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Figures de style sur la destruction de la biodiversité

Il est question de compenser plutôt que de délocaliser, de restaurer plutôt que de faire de la nature artificielle, d’actifs de nature plutôt que de droits à détruire. Ces figures de style inaugurent un régime funeste de monétisation de la nature.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

La restauration du capital naturel : un enjeu social et économique

«Le bien-être des populations humaines dépend de la santé des écosystèmes et de la qualité des services naturels qui en résultent. » Ce message est celui porté par la notion de RCN, à savoir la Restauration du capital naturel. En effet, à l’instar de la restauration écologique, stricto sensu, la RCN vise à améliorer la résilience et la résistance des écosystèmes. Cependant, elle répond également, et explicitement, aux attentes socio-économiques de nos sociétés humaines.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Une évaluation monétaire du capital naturel

Une évaluation monétaire des futurs bénéfices d’un projet de Restauration du capital naturel a été menée en 2007 en Afrique du Sud dans le Bushbuckridge (BBR) district de la province du Limpopo. L’objectif était de déterminer les avantages économiques d’un projet de conservation et de restauration participatif du capital naturel par rapport à un système de subsistance agricole classique. Dans le but d’améliorer la qualité de vie dans la zone communale, un plan de restauration a été proposé. Ce projet suggère l’intégration de cette zone au parc naturel protégé adjacent.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Restauration, réhabilitation, réaffectation : ce que cachent les mots

Au sens strict, la restauration écologique est « le processus d’assister la régénération des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits ». Il s’agit donc d’une activité intentionnelle qui initie ou accélère le rétablissement d’un écosystème antérieur par rapport à sa composition spécifique, sa structure communautaire, son fonctionnement écologique, la capacité de l’environnement physique à supporter les organismes vivants et sa connectivité avec le paysage ambiant.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

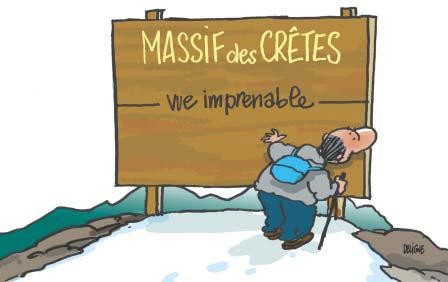

La signalisation raisonnée

La signalisation est souvent traitée de manière ponctuelle, répondant à des besoins immédiats et laissée à l’initiative individuelle des agents de terrain. Cette démarche, certes efficace pour répondre aux nécessités locales, n’en a pas moins de lourds inconvénients : diversité du mobilier, des signes, des messages, accumulation de panneaux de toutes dimensions et de tous matériaux sur les sites, redondance quand ce n’est pas incohérence de messages.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Les séquences d’information

1 La présignalisation. Elle relève généralement d’une signalisation routière. Normalisée, elle va permettre de signaliser l’espace et ses entrées, d’indiquer des services. Placée sur les panneaux d’agglomération, elle informe sur l’appartenance de la commune à un territoire (ex. : commune du Parc naturel régional de…). C’est un signe d’adhésion.

Lue en véhicule, l’information est strictement cantonnée à l’utilitaire (directionnel) ou au symbolique.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Typologie des mobiliers de signalétique

De prime abord, le sujet à l’air simple : les activités humaines nécessitent la mise en place de signalétique et des règles, règlements, lois en encadrent l’implantation. À l’intérieur des agglomérations et aux abords immédiats des routes et autoroutes par exemple, la loi de 1979 sur la publicité définit assez clairement les règles du jeu. Mais qu’en est-il des espaces naturels et de leurs voies : chemins d’exploitation forestière et agricole, chemins ruraux et communaux, sentiers de randonnée… ?

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Les secrets de la réussite

Souvent, sur les itinéraires de randonnées, la signalétique manque de cohérence. Au point qu’on s’interroge sur la volonté de l’aménageur : qu’a-t-il voulu transmettre ? Serait-ce une information directionnelle ? Ou plutôt des éléments permettant d’interpréter le territoire ? À moins qu’il ne s’agisse d’informations sur les services ? Une chose est sûre : la volonté de « tout mettre » est contre-productive. Chaque public ayant ses propres pratiques, ses propres besoins, ses propres caractéristiques, il est important de répondre avec pertinence à ses attentes.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Dans le Gard, on ne s’égare

Le département du Gard gère 3 500 km de sentiers. Leurs itinéraires sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et leur entretien est assuré en lien avec les fédérations de randonnée. Ce fonctionnement qui résulte de la signature d’un protocole entre le Conseil général et le Comité départemental de la randonnée pédestre du Gard a donné lieu à la formation de plus de soixante baliseurs officiels.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Les matériaux

Parlons tout d’abord du domaine routier et autoroutier, nous aborderons plus tard la signalétique en espaces naturels. La signalétique (panneaux + supports) implantée sur les voies (ou à proximité) des voies routières est essentiellement constituée de tôles d’aluminium et d’acier recevant des films et lettrages en vinyle adhésif. Elle doit être certifiée par l’Asquer (Association pour la qualification des équipements de la route) mandatée par l’Afnor selon une procédure qui ne laisse au commanditaire que le choix du fournisseur et de la qualité dans la gamme qu’il lui présente.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

“ Les dimensions symbolique et fonctionnelle sont garantes de la pérennité de la création ”

Vous avez longuement travaillé avec les Parcs nationaux pour définir leur identité visuelle : logotype, signalétique, charte graphique… Mais pourquoi vous ? Avez-vous proposé quelque chose de déterminant, propre à une démarche de ce type ?

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Faire un bout de chemin ensemble

En effet, la mise en œuvre d’un plan signalétique réclame des moyens et compétences difficilement mobilisables en interne. Or, « Architecture et Territoire » a pu suppléer à cette absence d’aptitudes. Par ailleurs, la coopération a permis d’avancer plus vite dans la mesure où des savoirs complémentaires ont été mis en commun. Cette coopération a également permis un regard extérieur, le Parc ayant bénéficié d’une expérience acquise sur d’autres territoires.

• Autre point positif, un transfert de compétences s’est opéré vers l’équipe du Parc.

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Signe des temps

En 1947, naissait le réseau des sentiers de Grande randonnée. Identifier l’itinéraire, indiquer les directions, distances, horaires, annoncer les services utiles au randonneur… Dès cette date, et bien que limités par leurs moyens de fortune, les acteurs de cette aventure ont réalisé qu’une signalétique était nécessaire.

Espaces naturels n°6 - avril 2004