Indispensable outil d’aide à la décision

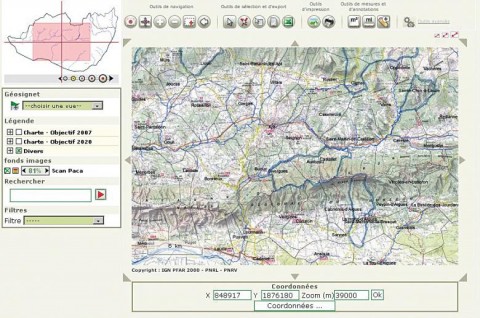

La mise en place d’un système d’information géographique (SIG) vise des objectifs de court et long terme. À court terme, le SIG répond aux besoins opérationnels et quotidiens (cartographie thématique, gestion technique ou analyse) ; à long terme, il vise la création de bases de données fiables et pointues. Donnons ici quelques repères sur le rôle de la géomatique dans les espaces naturels.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

La bonne carte

Qu’est-ce qu’une bonne carte ? Hormis la part d’esthétique et donc de subjectivité, sa lisibilité repose sur quelques règles :

• Simplifier. Modéliser le réel en le simplifiant selon la problématique : une carte sur la protection des espaces naturels d’un département ne devra pas fournir tous les axes routiers du département. Seuls quelques axes principaux seront représentés pour que l’utilisateur se repère dans son territoire.

• Donner des repères. La carte doit comprendre : un titre, une légende, l’orientation, l’échelle et les sources des données.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

L’informatique se fait nomade

Depuis sa création en 1973, le Parc national des Écrins a réalisé de nombreux inventaires afin d’identifier les espèces présentes sur son territoire. Mais ces inventaires ont du mal à s’adapter aux problématiques de suivi des protocoles naturalistes. Pour un scientifique en effet, un inventaire flore répété cinq années au même endroit sert généralement de suivi. Alors que pour un ordinateur, il faut trouver un élément reliant ces cinq lignes de données qui, sinon, n’ont aucun lien entre elles.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Quelle base de données choisir ?

Manque d’outils performants ou défaut de coordination entre scientifiques et informaticiens ? Les aires protégées disposent d’une quantité impressionnante de données, papier ou informatisées, difficiles à traiter, à partager, à réutiliser en raison d’une organisation généralement confuse.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Géomaticien. Pas magicien.

Question : que peut-on attendre des géomaticiens, ces professionnels dont les compétences se situent au carrefour de la géographie et l’informatique ?

Réponse : fournir des outils d’aide à la gestion et la protection des espaces naturels et, pour cela, constituer des bases de données organisant les informations relatives au parcellaire foncier, à l’occupation du sol, au réseau hydrographique, aux inventaires écologiques, aux activités socio-économiques… généralement complétées d’images aériennes et de fonds topographiques. Mais plus concrètement ?

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Regarde où tu vas…

Complexe mais moins compliquée qu’il n’y paraît, la mise en place d’un système d’information géographique (SIG) suppose de suivre une démarche rigoureuse pour se poser les bonnes questions. Avant la mise en œuvre, le calendrier distingue deux phases : les études et l’acquisition. À chacune ses embûches et ses solutions…

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Le management via l’informatique

La pluridisciplinarité effective ! Telle est la force des équipes œuvrant dans les structures gestionnaires d’espaces naturels. Leur manager doit d’ailleurs promouvoir tous les dispositifs permettant le partage d’information, la compréhension réciproque et la fierté de communiquer ensemble. Parmi eux : les outils de cartographie informatique.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Estimation d’effectifs, passez la méthode au crible

Un simple décompte des individus (dénombrement) présents sur un site peut suffire pour estimer la taille d’une population animale ou végétale. Cette méthode a l’air aisée mais suppose que tous les individus présents soient comptabilisés. Il faut donc qu’on ait 100 % de chances de les détecter. Parce que cette situation est exceptionnelle (elle suppose qu’il y ait peu d’individus et qu’ils soient faciles à observer), les résultats des comptages sont un mélange entre effectifs réels et détection effective des individus.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Les enjeux nationaux de l’action locale

Nombre de gestionnaires utilisent des systèmes d’information géographique (SIG) au service de leurs missions. Comment pourrait-il en être autrement ? Aujourd’hui, du reste, ces SIG évoluent vers des services d’information du territoire (SIT) où les données numériques sont collectées, recoupées, diffusées, afin de constituer des aides à la décision. Les pages qui suivent en illustrent les déclinaisons, les limites et les utilisations.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

« Non. C’est la perte des valeurs du bien commun ».

J’ai eu à mettre en œuvre, partiellement, des actions de mécénat avec IBM, ICI Sopra, Fondation Total… Ces timides initiatives ont toujours fait débat.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

« Oui. À condition de nouer une relation de confiance ».

Depuis quinze ans, j’ai eu la chance de pouvoir travailler avec une vingtaine de mécènes pour réaliser divers projets de protection et gestion d’espaces naturels, ainsi qu’avec une poignée de personnalités fortunées désireuses de contribuer à la réalisation des projets du Conservatoire du littoral.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

Cadre juridique et fiscal

Le mécénat d’entreprise obéit à des règles juridiques et fiscales strictes, définies pour l’essentiel par la loi du 1er août 2003 (détaillées dans le Bulletin officiel des impôts 4 C-5-04). Retenons tout d’abord que le mécénat d’entreprise est un soutien matériel en faveur d’activités d’intérêt général. L’entreprise, personne morale, agit donc dans un autre objectif que celui de sa propre exploitation.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

Les niches du mécénat vert

L’environnement, c’est un mécénat de niches estime David Sève, directeur de la fondation Nature et découvertes… De fait, les niches sont nombreuses et on peut se demander qui sont aujourd’hui les grands mécènes de l’environnement. Il y a d’abord ceux dont les métiers sont en cohérence avec les grands éléments, l’eau, l’air, la terre, le feu et l’énergie par exemple. Mais aussi ceux qui ressentent la nécessité de compenser les conséquences de leur activité industrielle par un geste en faveur de la planète.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

Les mécènes peuvent être experts

Le premier contact avec la Screg, entreprise de travaux publics du groupe Colas, s’est fait à l’occasion de l’organisation d’une régate annuelle à Porquerolles. Au-delà de l’événement nautique, l’idée d’un partenariat entre les structures est venue spontanément pour résoudre des questions techniques posées au sein du territoire. En effet, le Parc assure l’entretien de la quasi-totalité du réseau de pistes et sentiers de l’île de Porquerolles.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

Quand l’œuvre d’un mécène

La Tour du Valat fait figure d’Ovni dans le paysage de la recherche et de la conservation de la nature en France. Établie il y a plus de cinquante ans par Luc Hoffmann, naturaliste, scientifique visionnaire et mécène, cette fondation privée est dotée d’une mission d’intérêt général1. C’est à

la fois un centre de recherche, un espace protégé de grande valeur patrimoniale mais aussi un pôle d’expertise et de ressource pour le renforcement des capacités de gestion des espaces naturels en Méditerranée.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

Le mécénat comme levier de management

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le partenariat que nous entretenons, depuis quinze années maintenant, avec la fondation EDF joue, en quelque sorte, un rôle d’outil de management en direction des Réserves naturelles locales. Il est vrai que nous œuvrons dans un contexte particulier : Réserves naturelles de France (RNF) contracte directement avec le mécène mais ce sont les Réserves locales qui bénéficient des financements1.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

« Les personnels du groupe Total doivent pouvoir être fiers de leur entreprise »

La fondation Total intervient dans le domaine environnemental. Vous conviendrez que l’on peut s’interroger sur votre intérêt à agir. Pourquoi l’environnement ? Certains affirment que c’est une manière de redorer votre blason ; d’autres parlent de s’acheter une conscience…

Espaces naturels n°18 - avril 2007

« Professionnaliser les espaces naturels

Depuis quinze ans, le Conservatoire du littoral a acquis une longue pratique du mécénat. Pourtant, aujourd’hui, vous dites qu’il est temps de se professionnaliser. Pourquoi changer ? Pourquoi maintenant ?

Espaces naturels n°18 - avril 2007

La convention du succès

Un partenariat réussi, c’est avant tout une rencontre autour de valeurs partagées et d’un bénéfice mutuel. Une fois cette base assurée et l’accord sur les éléments clés du partenariat établi, il convient de les formaliser dans une convention de mécénat. Signée entre l’organisme bénéficiaire et la fondation ou l’entreprise mécène, elle est le plus souvent proposée par le mécène.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

Certains vont crier au loup

Certains vont crier au loup. L’entreprise n’a rien à faire dans le domaine de la protection de la nature. Il y a même antinomie, un fossé sépare les valeurs de l’entreprise privée, dont l’objectif est de faire du profit, et la protection de la nature dont l’éthique s’appuie sur l’acte gratuit au service de l’humanité tout entière. Mais dans les faits ?

Espaces naturels n°18 - avril 2007

Faire évoluer la réglementation,

Une Réserve naturelle marine est créée par décret. Ce texte constitutif définit les règles visant à protéger les espèces et habitats menacés par les activités humaines (chasse sous-marine, pêche, plaisance…).

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

En mer, l’applications’avère difficile

Affirmer qu’un réseau écologique européen cohérent doit s’étendre indifféremment aux zones terrestres et marines semble relever d’une lapalissade. Hélas, la mer reste un milieu bien particulier d’un point de vue juridique et les instruments élaborés initialement dans une optique résolument terrestre tels que la directive Habitats se révèlent difficilement applicables. Au niveau national, la mise en œuvre d’une approche contractuelle constitue l’obstacle principal. Au niveau européen, l’extension du champ d’application de

la directive au-delà de la mer territoriale soulève

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Peut-on faire du génie écologique ?

On peut faire du génie écologique en mer. Depuis cinquante ans, le Japon a d’ailleurs poussé la logique assez loin. Le pays du Soleil levant a immergé près de 20 millions de m3 de récifs artificiels entre le rivage et des fonds supérieurs à 200 mètres. Le but étant d’adapter ces structures aux besoins des pêcheries. Mais une utilisation aussi spécialisée du milieu marin côtier n’est pas sans rapport avec le lien culturel qu’un peuple entretient avec la mer.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Un impact positif sur la pêche

Des suivis scientifiques des peuplements ichtyologiques sont réalisés depuis plus de vingt ans dans les bouches de Bonifacio au moyen de deux approches complémentaires : les évaluations in situ et les suivis de la pêche professionnelle. À l’échelle géographique du Parc marin international corso-sarde, les évaluations visuelles de poissons sont réalisées sur vingt et un sites présentant des réglementations diverses (Réserves intégrales, partielles et des zones non réglementées) et des moyens de gestion différents (moyens de surveillance affectés à ces zones).

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Pêche et protection de l’environnement, des intérêts communs

La pêche maritime est une activité économique qui a d’importantes interactions avec le milieu naturel marin. Cela tient principalement au fait que les pêcheurs exploitent une ressource produite par l’environnement naturel. Les ressources marines sont ainsi totalement tributaires de la qualité des écosystèmes dont elles font partie. De fait, leur disponibilité est liée à l’état de l’environnement et peut être accrue par sa conservation. Par ailleurs, la pêche côtière joue un rôle particulier dans les régions littorales.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Les indicateurs de la biodiversité marine

En mer, le nombre d’espèces actuellement décrites est de l’ordre de 200 000. De ce point de vue, la biodiversité marine est donc très inférieure à la biodiversité continentale. En revanche, on compte vingt-huit phylums1 animaux (dont quatorze exclusivement marins et deux découverts depuis 1980) contre onze en milieu continental (dont un seul est exclusivement continental).

Dégradation

de la biodiversité marine

On ne sait presque rien des virus, des bactéries, des protozoaires, des champignons marins. La situation est semblable en ce qui concerne les parasites.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Mettez la tête sous l’eau !

Le sentier sous-marin permet une approche intelligente et sensible de la mer, afin de donner l’envie de préserver le milieu.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Connaître la fréquentation nautique

On recense en France métropolitaine quatre millions de plaisanciers, et les immatriculations de navires augmentent annuellement de 20 000 unités. Cet essor des pratiques nautiques engendre de nouvelles formes d’occupation de l’espace maritime. Des sites jusqu’ici préservés de la fréquentation sont devenus accessibles à un grand nombre d’embarcations de plus en plus rapides.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Bouturage et transplantation de coraux,

Très tôt, l’association « Parc marin de La Réunion » a souhaité réhabiliter des récifs coralliens dégradés. Elle souhaitait procéder à des opérations de transplantation/bouturage de coraux. La première action de ce type, de portée minime et nécessitant un budget limité, aurait pu aboutir en quelques mois. Elle a été très difficile à mettre en œuvre du fait de la multiplicité des points de vue des acteurs concernés.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Pour protéger l’espace marin,

Tout d’abord, la mer est un milieu ouvert impossible à clore ni à isoler. La densité de l’eau salée lui permet de transporter sur de grandes distances, au gré des déplacements des masses d’eaux, les substances nutritives, les larves, des gamètes mais aussi certains éléments polluants.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Vous êtes "septique" ?

L’arrêté, qui émane conjointement de l’amiral préfet maritime en Méditerranée et du maire de la commune d’Hyères-les-Palmiers, précise (art. 1.5) « quatre zones de mouillage propre [sont définies] dans une zone de 600 mètres autour de Port-Cros et de Bagaud. Dans ces quatre zones, seul est autorisé le mouillage des navires qui respectent les normes de propreté édictées par l’arrêté ministériel n° 96.611 du 4 juillet 1996 […] et qui sont effectivement équipés de réservoirs fixés ou mis en place à titre temporaire pour recevoir les déchets organiques ».

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

La création et la gestion des Aires marines protégées françaises sont déterminées par les conventions internationales

Même dépourvues de label international, comme c’est le cas pour les aires spécialement protégées d’intérêt méditerranéen, les Aires marines protégées (AMP) ont toujours une légitimité internationale : qu’elles soient créées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises avec les outils du droit international (exemple : création en Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères marins, Pelagos), communautaire (exemple : réseau Natura 2000) ou interne (exemple : Réserves naturelles, Parcs nationaux).

Espaces naturels n°9 - janvier 2005