La longue marche

Nous consommons de l’espace. Beaucoup. De plus en plus. Les sols, les « bons », disparaissent et la pression risque fort de s’accentuer. En effet, les villes s’implantent dans les zones de limons et les besoins alimentaires à satisfaire conduisent à la déforestation. Quant aux intérêts économiques, ils accompagnent le mouvement : un terrain qui devient constructible voit sa valeur centupler.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Un sol est-il capable de se reconstituer seul ?

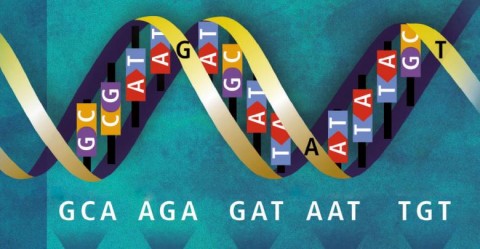

On sait que la résilience d’un sol est liée à sa diversité biologique. Plus il est riche en micro-organismes et macro-organismes, plus il a de chance de « récupérer ». Les scientifiques, ceux de l’Inra de Dijon par exemple, cherchent d’ailleurs à identifier cette richesse biologique par le biais de la caractérisation de l’ADN contenu dans le sol. Ils ont découvert une très grande diversité génétique dont on avait, jusqu’alors, aucune preuve. Ils établissent actuellement une carte nationale de diversité génétique des bactéries.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le sol : bien commun primordial

Lent à se créer, le sol est facilement dégradable. Le sol ? Mais de quoi parle-t-on exactement ? Cette mince pellicule de matière meuble a été édifiée à la surface de la Terre par divers processus d’altération des roches préexistantes. Elle met quel-ques centaines, parfois des milliers d’années, à se constituer. Une vie végétale et animale s’y déploie, favorisant l’apport et le mélange des matières organiques avec les éléments minéraux et constituant des structures dans lesquelles ces éléments peuvent s’imbriquer.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La biodiversité de la faune du sol

Comment expliquer qu’un si grand nombre d’espèces animales parviennent à coexister dans le sol, alors que la majorité d’entre elles consomment les mêmes ressources ?

Plusieurs hypothèses ont été avancées.

La distribution des ressources organiques est particulièrement hétérogène dans le sol. Les communautés d’organismes se répartissent donc en fonction des ressources nutritives disponibles et se subdivisent en niches écologiques, dans des habitats fortement spécialisés. Ceci limite la compétition entre espèces.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La face cachée de la biodiversité

Plus du quart de toutes les espèces connues vivent sous nos pieds. Le sol est fait de vie autant que de matière. Du reste, le nombre d’espèces et la densité des organismes qui y vivent atteignent des niveaux très supérieurs à ceux observés en surface. Ainsi, un gramme de sol contient quelques milliards de cellules bactériennes et des centaines de mètres de filaments mycéliens. Le sol d’une prairie n’abrite pas moins de 260 millions d’invertébrés au m2. En zone tempérée par exemple, la biomasse bactérienne représente une à deux tonnes par hectare.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Pédologue, un travail de terrain peu connu

Pédologue. Le métier est peu connu. Son application s’intègre à de nombreux domaines tels que l’agronomie, la sylviculture, l’aménagement du territoire et la gestion d’espaces naturels. En Haute-Normandie, une étude en cours permet de mieux cerner ses compétences et d’illustrer son appui dans la conservation de la biodiversité. Le Conservatoire d’espaces naturels réalise en effet, depuis fin 2010, une cartographie régionale des zones humides en s’appuyant uniquement sur des critères pédologiques.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Les paléosols, éléments remarquables du sous-sol

Les sols, superficiels et souvent minces, sont facilement érodés. Il est ainsi assez rare qu’ils soient préservés dans les formations géologiques du sous-sol. Quand cela se produit, ils deviennent des paléosols, dont certains sont des roches spéciales : ocre, minerai d’aluminium (bauxite) ou de fer.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Biopiraterie. Défendre les droits des peuples

Biopiraterie. L’acte consiste à exploiter des connaissances ou des savoirs traditionnels d’un territoire sans que les peuples autochtones ou les communautés locales (cf. encart) n’en partagent les bénéfices. Si l’exploitation des ressources génétiques est en cause, c’est également la propriété intellectuelle des peuples qui est flouée. Il est rare que des recherches industrielles ne nécessitent pas l’appui des populations pour localiser les ressources ou obtenir des informations sur celles-ci.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le sol : un indicateur à notre portée

Le sol constitue un bon indicateur du fonctionnement de l’écosystème. Cette mince bande de « terre » qui, dans nos régions tempérées, ne dépasse pas deux mètres d’épaisseur est le support de développement de la végétation. C’est également le produit de facteurs déterminant la dynamique des milieux.

D’un point de vue intrinsèque, un sol n’est pas de bonne ou mauvaise qualité. Il est, simplement, plus ou moins adapté à un usage donné : dans notre cas, la préservation de milieux naturels diversifiés.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Trouver l’info ?

Les sols sont méconnus. Ce constat a conduit, en 2001, à la création du Groupement d’intérêt scientifique sur les sols (GisSol)1. On y trouve des informations sur l’état actuel des sols en France, leurs fonctions et caractérisques. Le GisSol vient de publier un ouvrage2 sur l’état des sols de France. Ce travail s’appuie sur un réseau de 2 200 sites de mesures et une banque de données de 19 millions d’analyses de terres agricoles. Il établit un diagnostic de leur état chimique, biologique, physique et souligne les points positifs et les principales inquiétudes.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le bois raméal fragmenté pour enrichir des sols littoraux

La présence d’activité conchylicole dans l’estuaire de la rivière de Penerf (Morbihan) fait craindre toute pollution bactériologique. La loi interdit d’épandre toute matière organique d’origine animale sur une bande de 500 m depuis le littoral. Aussi, pour faire face à la pauvreté de ces sols littoraux, les agriculteurs utilisent des apports en engrais minéraux et autres intrants chimiques. Une pratique qui, à long terme, conforte d’ailleurs l’appauvrissement de ces mêmes sols.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le substrat des friches minières favorise les espèces remarquables

Dans les sites industriels, la nature est généralement peu présente. Quant aux sols, largement anthropisés, ils ne sont pas propices à la biodiversité. Cette affirmation un peu hâtive mérite d’être relativisée, notamment à la lumière d’exemples pris dans la région Nord - Pas-de-Calais où des observations naturalistes ont permis de faire de surprenantes constatations : les terrils miniers, les carrières et les sablières de la région favorisent des espèces remarquables !

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Agriculteurs ou gestionnaires ? Deux visions du sol

Le 12 octobre 2011, les Automnales de l’agriculture et la biodiversité à Lyon offraient une riche occasion d’échanges techniques entre professionnels de l’agriculture et gestionnaires d’espaces naturels à propos de la biodiversité du sol.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Goûtez le sol !

La démarche est un peu atypique. Sur une pelouse, une côte calcaire, adret de cuesta, animateurs et enfants se retrouvent pour… manger de la terre. Certes, la formule est un joli raccourci destiné à « appâter » le lecteur ; pourtant, il y a un peu de cela.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

L’étude de l’ADN pour inventorier la biodiversité d’un sol

Les inventaires faunistiques et floristiques du sol sont maintenant possibles en s’appuyant sur le séquençage ADN (voir dessin). Deux types d’ADN provenant des organismes qui y vivent peuvent être identifiés : l’ADN intracellulaire, issu des cellules, et l’ADN extracellulaire, provenant d’organismes morts et adsorbés par différents substrats.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Éléments de méthode

Destinées à la conservation des plantes menacées de disparition, les opérations de réintroduction peuvent s’avérer coûteuses. Il est donc absolument nécessaire de se poser au préalable des questions concernant l’objectif réel, l’indigénat 1 de la plante et la faisabilité de l’opération.

Grandes lignes méthodologiques

- Anticiper : ne pas attendre les situations catastrophe. Généralement, lorsque l’on peut compter l’effectif d’une plante, ce n’est pas très encourageant !

Espaces naturels n°10 - avril 2005

La stratégie

Vous insistez sur l’importance d’élaborer une stratégie, de réfléchir à une politique globale et de ne pas réintroduire au coup par coup, au gré des passions ou des intuitions. Que recouvre exactement le terme de stratégie ?

Espaces naturels n°10 - avril 2005

Ensuite vient la charte vade-mecum des conduites à tenir

Critères écologiques du milieu d’accueil

Le domaine vital du bouquetin se caractérise par son étendue. Il faut analyser une surface minimale de 20 km de rayon autour du point de lâcher. Les lignes de crêtes rocheuses constituent des voies de déplacement qu’il faut inventorier pour définir les scénarios de colonisation à moyen et long terme. Par ailleurs, le bouquetin a besoin de trois quartiers saisonniers de qualité écologique différente : quartier d’hiver, de printemps et d’été. Ils nécessitent des itinéraires fixes de migration qui doivent être inclus dans l’espace considéré.

Espaces naturels n°10 - avril 2005

Deux expos pour une appropriation collective

En 1982, aux portes de Bâle, la Petite Camargue alsacienne et la Réserve naturelle du même nom voient le jour. Elles bordent la pisciculture impériale de Huningue, bâtie en 1852 suite à la découverte, par le professeur Coste, de la technique artificielle de reproduction des salmonidés. En période de reproduction, chaque saumon pêché dans le Rhin devait être expurgé des œufs et de la laitance afin de le reproduire. Cependant, malgré les efforts déployés, le sauvetage du saumon échouera : on avait pensé aux conséquences, mais pas aux causes de sa disparition !

Espaces naturels n°10 - avril 2005

Une réintroduction est un commencement qui bouleverse

Les récits de (ré) introductions sont généralement plein d’épisodes imprévus, heureux ou malheureux, parfois franchement rocambolesques. Cependant, ce ne sont pas tant les difficultés rencontrées ni les échecs essuyés qui dominent les récits, que l’enthousiasme et l’exaltation qui marquent une naissance. Dans toute (ré) introduction, quelque chose qui n’existait pas se met à exister ; c’est un commencement, une aventure ; au sens étymologique de ce qui est à venir. Le lâcher est un moment inaugural, un point de départ.

Espaces naturels n°10 - avril 2005