Le sol : bien commun primordial

Lent à se créer, le sol est facilement dégradable. Le sol ? Mais de quoi parle-t-on exactement ? Cette mince pellicule de matière meuble a été édifiée à la surface de la Terre par divers processus d’altération des roches préexistantes. Elle met quel-ques centaines, parfois des milliers d’années, à se constituer. Une vie végétale et animale s’y déploie, favorisant l’apport et le mélange des matières organiques avec les éléments minéraux et constituant des structures dans lesquelles ces éléments peuvent s’imbriquer.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La longue marche

Nous consommons de l’espace. Beaucoup. De plus en plus. Les sols, les « bons », disparaissent et la pression risque fort de s’accentuer. En effet, les villes s’implantent dans les zones de limons et les besoins alimentaires à satisfaire conduisent à la déforestation. Quant aux intérêts économiques, ils accompagnent le mouvement : un terrain qui devient constructible voit sa valeur centupler.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Une nature inconfortable

Soleil couchant sur l’étang du Vaccarès. À contre-jour, les silhouettes longilignes des flamants fendent le ciel. Plus loin dans la sansouire, le garde-bœuf veille, fier et immobile, aux pieds des taureaux. Dans cette contrée rose et noire, la nature offre un spectacle exubérant de cris, de couleurs et de parfums. Sur le bord de la route, jumelles aux yeux, deux ornithologues amateurs assistent discrètement à la représentation du soir.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

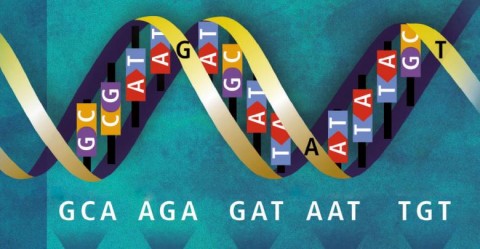

L’étude de l’ADN pour inventorier la biodiversité d’un sol

Les inventaires faunistiques et floristiques du sol sont maintenant possibles en s’appuyant sur le séquençage ADN (voir dessin). Deux types d’ADN provenant des organismes qui y vivent peuvent être identifiés : l’ADN intracellulaire, issu des cellules, et l’ADN extracellulaire, provenant d’organismes morts et adsorbés par différents substrats.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Un sol est-il capable de se reconstituer seul ?

On sait que la résilience d’un sol est liée à sa diversité biologique. Plus il est riche en micro-organismes et macro-organismes, plus il a de chance de « récupérer ». Les scientifiques, ceux de l’Inra de Dijon par exemple, cherchent d’ailleurs à identifier cette richesse biologique par le biais de la caractérisation de l’ADN contenu dans le sol. Ils ont découvert une très grande diversité génétique dont on avait, jusqu’alors, aucune preuve. Ils établissent actuellement une carte nationale de diversité génétique des bactéries.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La biodiversité de la faune du sol

Comment expliquer qu’un si grand nombre d’espèces animales parviennent à coexister dans le sol, alors que la majorité d’entre elles consomment les mêmes ressources ?

Plusieurs hypothèses ont été avancées.

La distribution des ressources organiques est particulièrement hétérogène dans le sol. Les communautés d’organismes se répartissent donc en fonction des ressources nutritives disponibles et se subdivisent en niches écologiques, dans des habitats fortement spécialisés. Ceci limite la compétition entre espèces.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Préserver l’arnica et développer l’emploi

Plante médicinale précieuse, l’arnica est notamment récoltée pour fabriquer des baumes appliqués sur des zones traumatisées sans plaie. Une partie des récoltes provient des milieux naturels. L’arnica reste en effet difficilement cultivable et les propriétés médicinales sont plus développées dans les souches sauvages où sa présence signe une grande richesse écologique1 : la plante sert de bio-indicateur de l’état de conservation des milieux agropastoraux.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Les toits de chaume au secours du butor étoilé

Sur le territoire du Parc naturel régional de Brière, le roseau est employé pour la couverture des habitations traditionnelles. Ce matériau a connu un renouveau notamment grâce aux subventions de l’État et de la région. Malgré cela, sur les marais de Brière, sa récolte hivernale et manuelle se fait dans des conditions difficiles sans que les coupeurs n’aient réellement de statut. En Brière, contrairement à d’autres régions (Camargue…), la mécanisation de cette activité n’a jamais réellement vu le jour. Les tentatives ont été peu concluantes tant les milieux sont contraignants.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Culture et nature cohabitent sur site sensible

Du haut de ses treize mètres, l’Observatoire domine les prairies estuariennes. Œuvre de Tadaski Kawamata, architecte japonais, la tour en bois et sa rampe d’accès résultent de l’initiative du Lieu unique1, organisme nantais dédié à la diffusion de la culture. L’artiste a été inspiré par ces anciens bras de Loire, sédimentés par la chenalisation du fleuve et recolonisés par la prairie ou la roselière. L’Observatoire permet de contempler la Loire.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Demain, je pars en montagne !

Le titre sonne comme une ferme résolution ; comme s’il fallait se convaincre pour oser et ne pas remettre en question la décision adoptée : « Demain, je pars en montagne ! » En fait, le nom s’est imposé aux partenaires d’une opération vieille d’au moins six ans et qui, chaque année, voit quelque huit cents enfants de classes d’écoles primaires du département des Hautes-Alpes partir vers les refuges d’altitude pour vivre vingt-quatre heures en montagne, nuit comprise.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Depuis Fréquence grenouille, on entend coasser dans les mares de Tourtouse

Le projet n’a pas fait l’unanimité parmi tous les habitants de Tourtouse (Ariège), mais il a fait mouche, défend Carole Herscovici, animatrice au Conservatoire des espaces naturels d’Ariège. Il a fait parler des mares et de leurs habitants, comme jamais auparavant. On s’est même disputé pour déterminer à qui appartenait la responsabilité de leur sauvegarde : chasseurs, riverains, écolos ou élus ? »

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Entre légalité et légitimités locales comment le droit s’adapte-t-il ?

Le droit est un produit social, il définit une régulation qui dépasse le cadre de la loi et du règlement administratif. Cet état de fait soulève plusieurs questions : le droit étatique doit-il s’adapter dès lors qu’il est confronté aux contextes socioculturels locaux ? Comment, alors, relier les légitimités locales à la légalité nationale ? Des interrogations prégnantes dans les espaces naturels. En Guyane par exemple, la pêche à la nivrée (effectuée par les Amérindiens Wayana) consiste dans l’enivrement des poissons au moyen de la sève de lianes spécifiques.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Vers la création d’une branche professionnelle de la biodiversité

Les métiers de la biodiversité sont souvent évoqués comme professions d’avenir dans un secteur émergent. Au printemps 2010, le Commissariat général au développement durable commandait un travail de recherche à l’Afpa1 et à l’Aten2 sur la pertinence de structurer ces métiers en branche professionnelle, avec son corollaire : relever d’un même accord ou d’une même convention collective.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Sentiers dégradés. Techniques pour les restaurer

Années 2000, un constat s’impose : les sentiers des crêtes du Puy Ferrand et du Puy de la Perdrix sont en mauvais état : érosion, ravinement, surcreusement, élargissement, verrue paysagère… Certaines espèces floristiques patrimoniales sont même menacées par le piétinement.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Biopiraterie. Défendre les droits des peuples

Biopiraterie. L’acte consiste à exploiter des connaissances ou des savoirs traditionnels d’un territoire sans que les peuples autochtones ou les communautés locales (cf. encart) n’en partagent les bénéfices. Si l’exploitation des ressources génétiques est en cause, c’est également la propriété intellectuelle des peuples qui est flouée. Il est rare que des recherches industrielles ne nécessitent pas l’appui des populations pour localiser les ressources ou obtenir des informations sur celles-ci.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Pédologue, un travail de terrain peu connu

Pédologue. Le métier est peu connu. Son application s’intègre à de nombreux domaines tels que l’agronomie, la sylviculture, l’aménagement du territoire et la gestion d’espaces naturels. En Haute-Normandie, une étude en cours permet de mieux cerner ses compétences et d’illustrer son appui dans la conservation de la biodiversité. Le Conservatoire d’espaces naturels réalise en effet, depuis fin 2010, une cartographie régionale des zones humides en s’appuyant uniquement sur des critères pédologiques.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Bilan d’un stage

Vous avez organisé un stage intitulé « Préserver les corridors écologiques ».

Le concept est-il vendeur ?

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Les corridors biologiques pris en compte dans les documents d’urbanisme

Il y a cinq ans, s’inspirant des travaux réalisés en Suisse, le Conseil général de l’Isère confie au cabinet Éconat le soin d’établir la carte des corridors biologiques de son département. Un an d’étude1 sera nécessaire pour produire une cartographie commentée aux 25 000 e , mais aussi une fiche pour chacun des 320 points de conflits identifiés2. C’est le cas par exemple des zones d’écrasement de la faune ou encore des obstacles infranchissables… Originalité en France, le Réseau écologique départemental isérois (Redi) voit ainsi le jour.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Prendre en compte la complexité des réseaux

Cela commence tout naturellement. Tout d’abord il y a les conclusions des scientifiques : sur le territoire du Parc naturel régional Oise-Pays de France, certaines populations de cerfs connaissent un début de consanguinité. La question des corridors écologiques est alors posée ; d’autant plus âprement que les 20 000 hectares de massif boisé du Parc s’inscrivent au cœur du continuum forestier qui court de la région parisienne aux Ardennes.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Inscrire les corridors dans la Charte

Le projet de TGV coupe le territoire du Parc en deux. C’est un sacré coup pour la connectivité des milieux…

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Un réseau écologique pour le continent européen

La constitution d’un réseau écologique s’étendant sur l’ensemble du continent eurasiatique est l’élément clé de la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère adoptée en 1995 par cinquante-quatre États, dans la foulée de la signature de la convention de Rio sur la diversité biologique.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Dans les couloirs des sciences de la conservation

Evoquer les bases scientifiques du concept de corridor, c’est plaider pour l’interfécondation entre la biologie de la conservation et l’écologie des paysages. Nourrie d’écologie et de génétique des populations, la biologie de la conservation privilégie le modèle des petites populations et le modèle des populations déclinantes. Tandis que, fasciné par l’hétérogénéité et la dynamique des paysages, l’écologie des paysages apporte un cadre constitué par trois éléments de l’espace : les taches (bosquets, étangs, habitations…), la matrice qui les englobe et les corridors qui les relient.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Les chemins de la vie

Analyser l’espace, comprendre le fonctionnement d’une population, cela conduit à en étudier la fragmentation et les connexions : à identifier un réseau écologique avec ses corridors.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Un nouvel état d’esprit

A l’échelle mondiale, à l’échelle européenne, à l’échelle nationale… la perte de la biodiversité est une réalité. Et, tandis que nos milieux professionnels et bénévoles la martèlent, les médias ne l’abordent que sous un angle alarmiste, expliquant rarement, comment l’enrayer.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Les espaces protégés dans la trame écologique

La France s’est dotée d’une stratégie nationale pour la biodiversité. Cette stratégie composée de dix plans d’actions marque mon attachement, et celui du gouvernement dans son ensemble, à stopper la perte de la diversité biologique d’ici à 2010. En effet, il y a dans cette réalité une dimension nouvelle car il ne s’agit plus d’œuvrer sur les seuls espaces protégés ou désignés mais d’associer tous les espaces naturels à cette politique.

Espaces naturels n°14 - avril 2006