Génie écologique Des outils au service d’une approche globale de la gestion des espaces naturels

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Vers une guerre des abeilles ?

D’un côté, l’abeille mellifère (ou domestique), Apis mellifera, est « l’abeille » bien connue du grand public dont les colonies populeuses produisent miel et autres produits de la ruche. C’est une espèce indigène en Europe avec laquelle faune et flore ont coévolué depuis des millions d’années (Ruttner 1987, Danforth et al. 2012). De l’autre, plus de 900 espèces d’abeilles (Hymenoptera : Apiformes) dites ‘sauvages’ qui regroupent andrènes, bourdons, halictes, mégachiles et autres xylocopes (913 espèces exactement d’après Leonhardt et al. 2013).

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Ces raisons qui font qu’on s’occupe si mal des petites bêtes

Malgré leur omniprésence, beaucoup d’espèces sont rares. Cette rareté peut avoir pour origine le manque d’habitat ou de micro-habitat. Dans ce cas, on peut espérer conserver l’espèce en maintenant, voire en développant, son habitat. Cela peut parfois nécessiter beaucoup de temps (création de grosses cavités dans les arbres), et n’être efficace que si l’espèce s’est maintenue à proximité pour recoloniser l’habitat.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Le dossier lu par... Pierre Jay-Robert

Et vous, quels sont vos premiers souvenirs entomologiques ? Est-ce ce jason, majestueux et charitable, qui prit un peu de repos sur votre épaule après vous avoir égaré dans le maquis ? Le phasme au balancement hypnotique ? Ou bien cette guêpe, enivrée de sirop, qui vous piqua au coin des lèvres et vous envoya, petit Elephant Man, être la risée du collège ?

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Regarder plus petit pour aller plus loin…

Mises à part quelques espèces « jolies » ou « utiles » à l’Homme, les insectes ont mauvaise presse dans l’imaginaire collectif. Pourtant, ils sont synonymes de biodiversité et les professionnels de l’environnement connaissent leur importance. Pollinisateurs, proies, décomposeurs… des rôles-clés du fonctionnement de la nature. Du sol à la canopée, sept animaux sur dix sont des insectes. Omniprésents, prépondérants, incontournables… tant de superlatifs pour qualifier leur masse et leurs actions.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Nuisibles ? Pas pour tous !

Outre leur intérêt intrinsèque pour la biodiversité et les nombreux services écologiques qu’ils rendent à l’Homme (pollinisation, contrôle des ravageurs, etc.), les insectes sont une nourriture de choix pour 60 % des oiseaux qui peuplent la planète. Les passereaux, en particulier, par leur petite taille et le comportement nidicole de leurs oisillons (entièrement dépendants des parents pour leur alimentation) ont besoin de proies riches en protéines et faciles à digérer pour assurer la croissance des petits.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

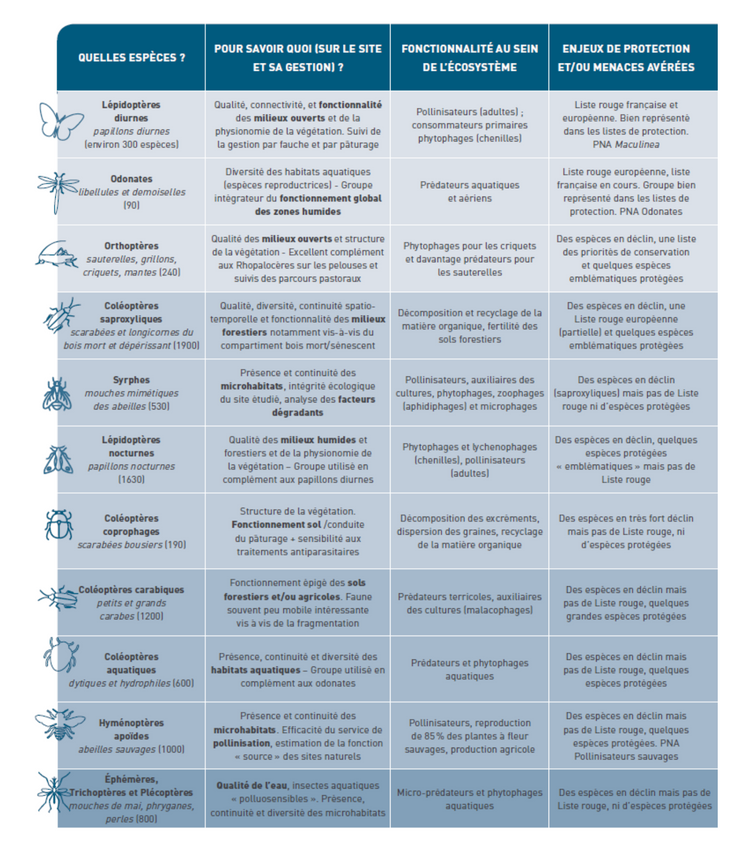

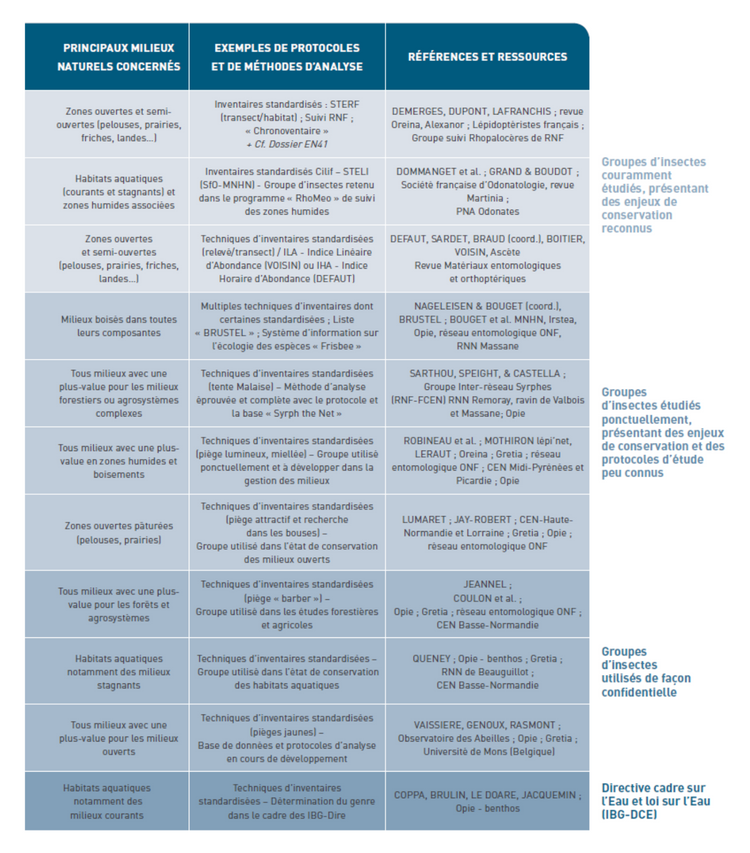

Les communautés d’insectes : une information originale sur l’état des milieux pour le gestionnaire

Les insectes, prédominants au sein du monde animal en espèces (plus de 75 %) et en biomasse, sont les agents de nombreux processus du fonctionnement des écosystèmes. Si l’étude des végétations et des vertébrés demeure « l’entrée en matière » incontournable des plans de gestion, l’amélioration des connaissances concernant les plus petits des animaux reste trop souvent au rayon des voeux pieux.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

De l’importance des connaissances

Améliorer la connaissance du patrimoine naturel et la compréhension des relations fonctionnelles qui régissent les compartiments du vivant, c’est un des objectifs importants du Parc amazonien de Guyane (PAG). Depuis 2010, plusieurs projets sont menés en parallèle pour y répondre concernant les insectes. « On s’empare du sujet pour de la connaissance pure depuis relativement peu de temps, affirme Raphaëlle Rinaldo, qui coordonne les programmes scientifiques du Parc.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Éloge de la collaboration gestionnaire/entomologiste

Aujourd’hui, la tâche du gestionnaire d’espaces naturels s’est considérablement compliquée. Il est confronté à la nécessité de prendre en compte de nombreux paramètres inhérents au caractère complexe du vivant. Les connaissances progressant, face aux différents enjeux de gestion, il est conduit à faire des choix basés sur une démarche multi-critères.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Avenir radieux ou sombres perspectives ?

La situation des tourbières dans le monde est délicate (cf. p. 38) : certains pays ont des tourbières très dégradées (l’Allemagne…) d’autres voient certaines activités destructrices se ralentir sans que les menaces disparaissent (Norvège ou Lettonie). Par ailleurs, des pays, telle la Terre de Feu, aux tourbières en bon état, voient croître les pressions destructrices. Des organisations internationales comme le Groupe international pour la conservation des tourbières multiplient les rencontres et les interventions pour que les tourbières soient reconnues à leur juste valeur1.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Le type de zone humide le plus répandu dans le monde

Les tourbières comptent un nombre remarquable d’espèces intéressantes : sur environ un millième du territoire métropolitain, on y trouve 6 % (27) des espèces de plantes vasculaires de la liste rouge nationale, 9 % (39) des espèces protégées nationales. Par ailleurs, 6 % des espèces de la flore vasculaire sont inféodées aux tourbières. Elles attirent par leur beauté, leur aspect original. Une partie d’entre elles a gardé un caractère naturel très marqué, certaines même semblent pouvoir se maintenir en équilibre, sans intervention humaine autre que la préservation.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Plus variées qu’on ne l’imagine

Sous le vocable « tourbière » se cachent des milieux très divers. Le stéréotype de leur genèse est celui d’un petit lac glaciaire dont les bords se font lentement envahir par une végétation palustre. Sur un entrelacs de trèfle d’eau et de comaret, les sphaignes se développent puis se déposent en une couche épaisse. C’est la décomposition très incomplète de ces bryophytes* qui donne naissance à des couches de tourbe. Envahi par cette tourbe, le lac disparaît progressivement en quelques millénaires. Mais il existe bien d’autres formes possibles d’évolution des tourbières.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Restaurer après drainage et exploitation

Le drainage et l’exploitation de la tourbe ont pour principale conséquence une forte perturbation du fonctionnement hydrologique des tourbières. Il s’ensuit la disparition des plantes et animaux caractéristiques, une forte banalisation des milieux et finalement une perte de biodiversité significative.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

L’arbre et la tourbière héritiers d’un conflit

Quand on parle de conservation des tourbières, l’arbre fait plutôt partie des ennemis désignés, et le forestier a généralement intérêt à se faire tout petit… En effet, qu’il s’agisse de perturbation de l’alimentation en eau, d’apport de litière, d’ombrage… les maux imputables à la végétation arborescente sont légion. Les forestiers de l’ONF n’ont pas été les derniers à s’en laisser convaincre, après la large diffusion dans leurs services du manuel d’Espaces naturels de France sur la gestion conservatoire des tourbières.

Oui, mais voilà, les choses ne sont pas si simples…

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Non-sens forestier, hérésie économique !

Certains terrains sont impropres à la production forestière. Inutile, donc, de s’y acharner. C’est le cas des tourbières.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

un outil d’étude et de gestion des tourbières

Les organismes microscopiques sont très abondants à la surface des tourbières à sphaignes. Certains peuvent être photosynthétiques (cyanobactéries, algues unicellulaires), prédateurs (protozoaires, rotifères, nématodes) ou décomposeurs (bactéries, champignons). Ces micro-organismes sont étroitement dépendants des végétaux constructeurs de tourbe que sont les sphaignes, en particulier parce que ces mousses maintiennent un taux d’humidité élevé indispensable à leur survie.

Cependant, les sphaignes ont, elles aussi, besoin des micro-

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Les sphaignes

La connaissance des communautés de sphaignes et leur répartition sur le site sont les meilleurs outils d’un diagnostic écologique de tourbière haute. Les objectifs de gestion ou de restauration doivent être tournés vers le maintien ou le développement des espèces productrices de tourbe.

Ce constat découle de deux observations : les sphaignes mortes constituent la majorité de la tourbe ; les sphaignes vivantes construisent un milieu qui leur est favorable et qui limite l’implantation de compétiteurs.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005