Tout l’intérêt des géologues

Propriété du conseil général du Val d’Oise, la carrière de Vigny-Longuesse (21 ha) est classée Espace naturel sensible. Territoire à fort enjeu géologique, l’endroit fut sujet à controverses scientifiques pendant plus de cent cinquante ans. La carrière a été exploitée pour son calcaire du Danien (un co-stratotype du niveau de l’ère tertiaire [-65 Ma] très peu visible en Europe). Elle abrite une faune fossile considérable et d’anciens récifs coralliens sont encore visibles.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

« Nous ne sommes pas des prestataires »

L’institut Albert-de-Lapparent a prêté main forte aux gestionnaires de terrain. Nous sommes intervenus à Vigny-Longuesse (cf. article ci-contre). Notre rôle a consisté à sélectionner des « spots », c’est-à-dire à définir ce qu’il fallait mettre en valeur dans cette grande carrière devenue réserve.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Le recours à la géologie pour gérer et réaménager un site

Les échelles des temps géologiques se comptent en millions d’années. Aussi, la prise en compte des évolutions minérales est-elle rarement considérée comme pertinente pour la gestion des espaces naturels. L’exemple de l’Aven d’Orgnac montre au contraire combien une approche géologique peut être fructueuse quand elle intègre les différents domaines de l’hydrogéologie, la géochimie et plus généralement de l’étude des transferts dans les roches terrestres. Elle a par exemple conduit à modifier les conditions d’accès au site par le public et à réaménager totalement les surfaces de parkings.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Les paysages sont marqués par leur roche

La morphologie et l’allure de nos paysages résultent de l’interaction d’un ensemble de facteurs. À la base de tout : le soubassement, rocheux ou alluvial. Ainsi, pas de zones humides, de peupliers ou de canards sur des platiers calcaires ; pas plus que l’on ne trouve des chênes et lézards verts sur des argiles.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Trouver les chemins de l’eau souterraine

Pour qui gère un espace naturel, il est utile et simple de connaître les chemins de l’eau, des cours d’eau. Google Earth suffit largement pour ce faire. Dans les régions calcaires cependant, les régions karstiques comme on dit, c’est une tout autre affaire.

Prenons l’exemple des Hauts plateaux du Vercors (réserve naturelle), la photo aérienne ne révèle que rochers nus, forêts maigres, pelouses bien grillées à la fin de l’été. Mais où passe l’eau de la pluie ?

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

« Les cailloux ne se reproduisent pas, ils sont condamnés à disparaître »

Suivre la trace d’un oiseau dans le ciel, c’est à la fois fugitif et sensible. Nul besoin d’être savant pour apprécier la magie d’un tel moment. Pouvez-vous ressentir des émotions similaires en contemplant une pierre ?

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Comment nous avons découvert que notre site abritait du patrimoine géologique

La Réserve naturelle du Bois du parc n’a pas le titre de réserve géologique ; pourtant, vous vous préoccupez principalement de la protection de ce patrimoine. Comment expliquez-vous cet état de fait ?

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Intégrer la dimension géologique dans le plan de gestion

Pourquoi intégrer géologie et patrimoine géologique dans son plan de gestion ? Et pourquoi pas ? Notre responsabilité n’est-elle pas de considérer le patrimoine naturel dans son ensemble ?

Prenons l’exemple de la Réserve naturelle régionale de la forteresse de Mimoyecques. Un ancien site militaire souterrain creusé dans le massif crayeux du nord du Boulonnais (62). Un lieu de mémoire fréquenté chaque année par 10 000 visiteurs et près de 400 chauves-souris, qui en ont fait l’un des plus importants sites d’hibernation au nord de Paris.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Trois outils juridiques pour protéger le patrimoine géologique

Le site inscrit ou classé est protégé au vu de critères artistiques, historiques, scientifiques ou de son caractère légendaire ou pittoresque. Environ un tiers des sites et monuments naturels classés sont de nature géologique, comme les Gorges du Verdon (83), les Demoiselles coiffées du Sauze (05), ou encore les Pénitents des Mées (04). La loi du 21 avril 1906 (1) repose sur un processus de reconnaissance sociale de valeurs exceptionnelles liées à des lieux de beauté ou de mémoire.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

La protection in situ, une si bonne idée ?

Comme pour l’objet culturel ou naturel, l’objet géologique est un élément de mémoire ; de la mémoire de la Terre.

La prise de conscience pour la protection des sites géologiques a été initiée vers 1978. En 1991, une étape fondamentale aboutissait à sa patrimonialisation avec l’adoption de la Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre. Et, nourries des concepts sur la nouvelle muséologie développés par Georges-Henri Rivière, les réflexions sur ce nouveau patrimoine géologique ont aussi porté sur sa muséalisation.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Pour rouler vite : une bonne vision de loin

La prospective peut laisser sceptique. Elle est jugée a priori trop complexe, trop théorique, trop éloignée des enjeux immédiats. L’attention portée au futur peut sembler, à tort, un luxe pour des acteurs absorbés par le souci de bien gérer le présent.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Un outil d’aide à penser

La prospective repose sur l’affirmation d’un principe, selon lequel l’avenir n’est pas écrit, il est à construire, à bâtir, c’est une œuvre collective. « Que dois-je faire, ici et maintenant, en balayant les champs du futur ? »

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

La prospective attitude

La prospective ? Oui. Reste à savoir comment… Qui anime la démarche ? Avec quelle légitimité ? Plusieurs raisons plaident pour confier l’animation d’une telle démarche à un spécialiste. Il peut s’agir d’un bureau d’études extérieur, d’un prospectiviste œuvrant au sein de l’entité publique, d’un organisme de recherche partenaire de la démarche, mais toujours, la méthodologie à mettre en œuvre suppose de s’appuyer sur un champ de compétences précis doublé d’un professionnalisme rigoureux.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

La prospective plurielle

La prospective explore un espace dans lequel les incertitudes sont irréductibles, mais elle ne doit pas pour autant tomber dans l’élucubration.

Il s’agit donc d’élaborer métho- diquement, puis de mettre en discussion de manière structurée, un ensemble de conjectures sur un système donné.

Au-delà de ce socle commun, on observe une grande diversité des démarches de prospective qui s’explique par quatre grandes lignes de différenciation :

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Le diagnostic territorial, première étape vers la prospective ?

Pays gapençais, 2007. L’actualité territoriale, c’est le projet Diamont, conduit par le Cemagref dans le cadre d’un programme Interreg III espace alpin. Et si les langues vont bon train, c’est qu’il s’agit d’inventer l’avenir. L’exercice de diagnostic territorial est destiné à dégager avec les acteurs du Pays les conditions qu’il convient de respecter afin de répondre aux enjeux de durabilité de leur territoire. Et, bien sûr, de définir les exigences qui en découlent. Bref, de construire le futur à partir d’une vision de l’espace.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Beaucoup d’énergie. Pour rien ?

Pour ou contre l’éolien ? Le Parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine souhaitait simplement prendre en compte la question de l’énergie1. Mais, parce qu’il était l’initiateur de ce débat, il s’est trouvé, presque malgré lui, plongé dans la prospective. En effet, pour sortir de la controverse houleuse et stérile sur l’énergie éolienne, l’idée est née d’avoir une vision globale des enjeux énergétiques du territoire à l’horizon 2050 (à cette date, la France s’est engagée à ce que ses émissions de carbone soient divisées par quatre).

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Fréquentation horizon 2030

Trois territoires pour une expérience : Frenes 20301. La prospective « chaude » en action ! Le Parc naturel régional des landes de Gascogne, la vallée de la Somme et le Parc national du Mercantour, se sont ainsi livrés, depuis mai 2006, à un exercice sur la fréquentation des espaces naturels. Le processus consistait à se projeter en 2030 pour imaginer les futures pratiques de loisirs, les paysages, le cadre de vie, les conflits d’usage, le prix du transport, le pouvoir d’achat, etc.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Après la démarche prospective, les choix restent à faire

Ingénieur forestier, j’ai été confronté au choix d’essences et de sylvicultures pour des durées allant au-delà du siècle. J’ai aussi participé à la conception des premiers documents de gestion des espaces naturels dont j’avais la charge (plan de gestion des réserves naturelles, document d’objectif pour les sites Natura 2000). Avec de tels enjeux, j’ai été sensibilisé au long terme et aux démarches de prospective. J’ai vécu récemment trois expériences à différentes échelles de territoire et dans des positions diverses. Elles m’ont permis de tirer les leçons d’une telle démarche.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

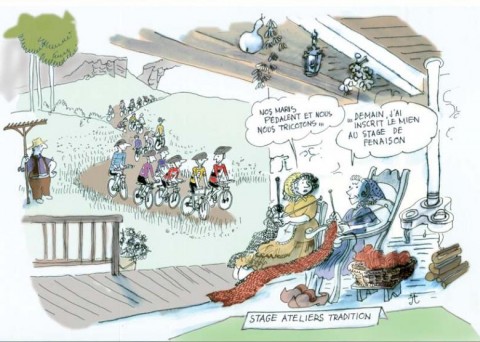

Agir ensemble

Les acteurs susceptibles de prendre part à la vie des sentiers sont suffisamment nombreux pour laisser planer l’éventualité de conflits d’usage. Aussi, afin d’agir dans le cadre d’une gestion concertée, les réserves de Haute-Savoie, des gorges de l’Ardèche et du parc national des Écrins ont voulu connaître la motivation de chacun de ces acteurs et apprécier leur cohérence de pensée et d’action.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Prendre en compte le temps et l’espace

Connaître la fréquentation d’un réseau de sentiers suppose de concevoir un outil spécifique dont les objectifs et fonctionnalités dépendent des enjeux déterminés par le gestionnaire. Il s’agit de répondre à des questions d’apparence basique mais pour lesquelles très peu d’informations précises – voire aucune – ne sont disponibles : « Qui, où, quand, fait quoi et pourquoi ? » La mesure de la fréquentation touristico-sportive renvoie alors, certes à des individus et des pratiques, mais aussi au temps et à l’espace.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Connaître le rôle écologique des sentiers

Certes, le très grand nombre de facteurs impliqués dans les modifications de dynamiques écologiques rend illusoire une analyse de l’ensemble des composantes biologiques d’un réseau de sentiers. Des études ont cependant été réalisées dans les réserves naturelles des Aiguilles rouges et des gorges de l’Ardèche, ainsi que dans la réserve biologique domaniale du mont Mézenc qui nous éclairent sur l’impact écologique des sentiers. Elles nous renseignent à la fois sur l’état et le niveau de perturbation des écosystèmes fréquentés et, également, sur les fonctions des sentiers en termes de

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Les sentiers

Un sentier ? Quoi de plus évident, ici en forêt, là en alpage, ailleurs au bord de l’eau. La trace nous semble partout familière, sinon naturelle. Certes, elle est le produit des Hommes, même si parfois les animaux, à force de passages, marquent également le sol de leurs propres cheminements. Mais cette trace nous vient généralement de fort loin, transmise sans mot dire, par les générations passées ; de si loin qu’elle nous semble faire corps avec les milieux et les paysages qu’elle traverse.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Comprendre la fréquentation

Pour les gestionnaires, la rédaction d’un plan de gestion est un moment d’intense réflexion. Celle-ci débute généralement par une longue séance où chacun est convié à nourrir l’analyse. Les réserves de Haute-Savoie n’ont pas failli à la coutume. Dès les premiers échanges sur la fréquentation touristique, engagés avec le comité scientifique1, un thème est revenu, récurrent : celui des sentiers. Or, qui dit sentier, dit réseau de sentiers, usagers des sentiers, gestion des sentiers, et, bien sûr, évolution des usages et diversité des acteurs.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Méthode pour reconstituer l’histoire des sentiers

Reconstituer l’histoire des sentiers, c’est permettre aux gestionnaires de choisir les modes de gestion à venir en disposant d’une connaissance valorisable de ce qu’ils ont pu être par le passé.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Le Cemagref confirme

Comment les opérateurs de sites Natura 2000 perçoivent-ils les espaces dont ils ont la charge ? Dans quel contexte précis ces sites ont-ils été créés ? Avec quels outils, quelles difficultés ? Pour répondre à ces questions, le Cemagref a ouvert une enquête1 auprès des opérateurs locaux2. Les 192 réponses comptabilisées permettent de brosser un tableau représentatif de la gouvernance des sites Natura 2000.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007