Le dossier lu par... Laurent Godé

Crapauds pustuleux, vers de terre gluants et mous, araignées velues, chauves-souris griffues, minuscules grouillants, n’êtes-vous donc là que pour nous effrayer et nous dégoûter ? Certes la peur est parfois bonne conseillère. Ainsi, la peur fondamentale, ancestrale, est-elle une réponse adaptée à une situation de danger et la phobie des serpents ou des araignées remonte sans doute aux réels dangers que ces animaux représentaient pour les premiers hominidés.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Le Dauphin rose, un être malfaisant et pervers ?

En France, les dauphins bénéficient d’un important capital sympathie. Ils figurent en tête des animaux préférés de nos compatriotes. En d’autres lieux, le rapport aux dauphins peut être plus hostile, c’est le cas le long des rives brésiliennes de l’Amazone, où les conflits entre les pêcheurs traditionnels (ribeirinhos) et les Dauphins roses (boto selon l’appellation locale, Inia geoffrensis dans notre système taxonomique) vont crescendo et peuvent être parfois violents.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Ce que disent les mots du droit

La base lexicale du droit appliqué à la petite faune sauvage a suscité de nombreux débats ces derniers mois au cours de l’adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en 2016, puis de ses décrets d’application. Pour cause, les mots ont un sens. Ils connectent le monde de la pensée au monde du langage et ainsi traduisent les représentations des êtres, objets et concepts qu’ils désignent.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Se former pour changer d'idées

Que d’appréhension pour certaines personnes quand elles se présentent à la porte du Muséum de Paris ! Que viennent-elles y chercher ? Tout simplement vivre mieux avec une nouvelle approche d’un animal qui les paralyse, les fait crier ou pleurer, les dégoûte… Pourquoi ces images négatives de l’araignée dans la tête d’un grand nombre, alors que d’autres sont plutôt admiratifs de leur aspect ou de leurs constructions en soie ?

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

L'homme n'est pas le centre du monde

Comment, en tant que scientifique, réagir vis-à-vis de toutes ces convictions qui nous paraissent des inepties, comment leur tordre le cou afin d’amener l’humain sur les chemins de la connaissance scientifique ? Par la communication ! Les méthodes classiques (radio, télévision, sites web, articles, conférences, etc.) en sont les piliers, tout comme l’utilisation des collections (inertes ou vivantes). J’aimerais attirer l’attention sur un support particulièrement intéressant : la photographie, qui, grâce au numérique, s’est largement développée ces dernières années.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

« Se placer dans le registre du sensible »

Votre bibliographie offre pléthore d'ouvrages qui font découvrir les espèces animales et végétales du quotidien et dissèquent les fantasmes. Quelle est votre approche ? Comment s'en inspirer ?

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

S'adapter à l'espèce et au public

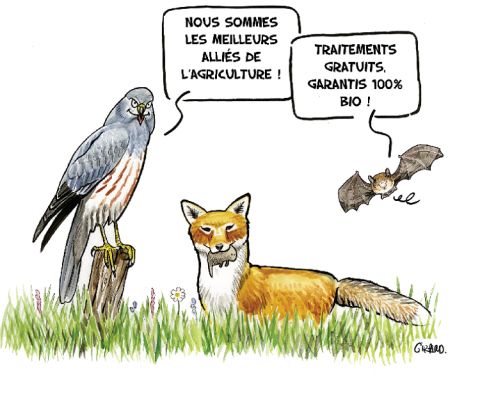

Chasseur de poules, porteur de maladies transmissibles à l'homme, prédateur gourmand de petit gibier chipé à la barbe des chasseurs, le renard traîne depuis des temps lointains au bout de sa queue ébouriffée tant de défauts, supposés ou avérés, qu'il ne peut encore espérer vivre tranquille. Une mauvaise réputation qui le poursuit jusqu'aux bureaux du ministère en charge de l'environnement où le goupil figure encore parmi les espèces pouvant être classées « susceptibles d'occasionner des dégâts », anciennement « nuisibles » (cf.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Le temps de l’évolution

À travers la lecture d’articles de presse et scientifiques, d’ouvrages et de rapports, il est frappant de relever la notion d’espèces « mal aimées » dans une structure de pensée simplifiée entre le bien et le mal. Cette pensée fait souvent référence à une longue histoire culturelle propre à nos sociétés occidentales.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Être prêt à se remettre en cause

FAIRE ÉVOLUER LES PERCEPTIONS, COMBATTRE LES PRÉJUGÉS, C'EST UN MÉTIER ?

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Compenser des potentialités écologiques

A l’heure actuelle, les dossiers de mesures compensatoires sont la plupart du temps basés sur des inventaires taxonomiques.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Qui fait quoi ?

L’étude d’impact : la première étape avant la séquence ERC

Le projet CNM (contournement Nîmes-Montpellier) s’inscrit dans le projet de ligne à grande vitesse de Valence à Marseille et Montpellier qui a été déclaré d’utilité publique (DUP) le 31 mai 1994.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

La compensation : un rôle primordial pour les gestionnaires

Troisième acte d’une pièce qui commence par éviter et réduire, la compensation est un élément clé d’une doctrine encore en cours de matérialisation aussi bien dans les moeurs que dans les faits.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Eviter, réduire, compenser : une doctrine nationale pour passer à l’action

Le but de la doctrine et du comité qui y a travaillé, était de clarifier et harmoniser les méthodes au plan national. Le comité de pilotage a validé en 2012 une doctrine nationale assez largement partagée afin de rappeler les principes qui doivent guider tant les porteurs de projets que l’administration, pour faire en sorte que les questions environnementales soient intégrées aux projets dès leur élaboration et persistent par la suite, tout en garantissant une homogénéité de traitement sur le territoire. La définition de la doctrine devrait améliorer la prise en compte des enjeux qui pèsent sur les milieux naturels terrestres, aquatiques et marins.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Les points à améliorer : le contrôle de la mise en oeuvre effective des mesures et l’évaluation

Le CNPN examine les dossiers de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. Malgré des améliorations incontestables, un certain nombre de dossiers restent de qualité insuffisante...

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

La compensation et les Cen, exigences et ambitions

Les Conservatoires d’espaces naturels, souvent sollicités pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires, ont fait le choix de longue date de se positionner. Avec plusieurs exigences : respect des procédures, réalité effective des mesures d’évitement puis de réduction d’impact et, bien sûr, qualité des mesures compensatoires proposées - qu’elles apportent de vraies réponses au patrimoine dégradé.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Les gestionnaires d’espaces naturels : des acteurs légitimes et fiables de la compensation

Depuis 1976, les gestionnaires d’espaces naturels se sont impliqués diversement dans la séquence « éviter, réduire, compenser » et en particulier dans la mise en oeuvre des mesures compensatoires. Aujourd’hui, alors que le triptyque a été revisité, ses principes réaffirmés et étendus aux continuités et aux fonctionnalités écologiques, il est naturel que les gestionnaires s’approprient et s’impliquent plus avant dans ce dispositif qui constitue une des pierres angulaires de toute stratégie de préservation de la biodiversité.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Le PNR se rend indispensable

En 2012, le PNR des Boucles de la Seine normande s’est investi dans un projet d’aménagement avec mise en place de mesures compensatoires.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Une coopération intelligente entre routes et ENS

Les opérations d’aménagement sur les 4 200 km de routes départementales impactent fréquemment des milieux naturels à enjeux. Parmi les 50 actions du schéma départemental ENS, on trouve donc la mise en place d’une gestion collaborative des mesures compensatoires liées à la réalisation d’infrastructures routières. Après avoir mobilisé dès les études préalables, des actions d’évitement et de réduction, le département met en place des actions écologiques dans le but de compenser les impacts résiduels et inévitables du projet sur la biodiversité.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

Penser la compensation pour améliorer la TVB

La prise en compte des continuités écologiques et de la biodiversité ordinaire s’invite au coeur des réglementations sur la compensation des impacts écologiques (réforme des études d’impacts, trame verte et bleue). La TVB (Trame verte et bleue) est aujourd’hui questionnée en tant que localisation privilégiée de mesures compensatoires. Améliorer la connectivité des habitats peut permettre de compenser les effets de la fragmentation (perte et isolement d’habitats) et de renforcer la fonctionnalité des réseaux écologiques.

Espaces naturels n°45 - janvier 2014

La restauration du capital naturel : un enjeu social et économique

«Le bien-être des populations humaines dépend de la santé des écosystèmes et de la qualité des services naturels qui en résultent. » Ce message est celui porté par la notion de RCN, à savoir la Restauration du capital naturel. En effet, à l’instar de la restauration écologique, stricto sensu, la RCN vise à améliorer la résilience et la résistance des écosystèmes. Cependant, elle répond également, et explicitement, aux attentes socio-économiques de nos sociétés humaines.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Une évaluation monétaire du capital naturel

Une évaluation monétaire des futurs bénéfices d’un projet de Restauration du capital naturel a été menée en 2007 en Afrique du Sud dans le Bushbuckridge (BBR) district de la province du Limpopo. L’objectif était de déterminer les avantages économiques d’un projet de conservation et de restauration participatif du capital naturel par rapport à un système de subsistance agricole classique. Dans le but d’améliorer la qualité de vie dans la zone communale, un plan de restauration a été proposé. Ce projet suggère l’intégration de cette zone au parc naturel protégé adjacent.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Restauration, réhabilitation, réaffectation : ce que cachent les mots

Au sens strict, la restauration écologique est « le processus d’assister la régénération des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits ». Il s’agit donc d’une activité intentionnelle qui initie ou accélère le rétablissement d’un écosystème antérieur par rapport à sa composition spécifique, sa structure communautaire, son fonctionnement écologique, la capacité de l’environnement physique à supporter les organismes vivants et sa connectivité avec le paysage ambiant.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Le projet de restauration du site de Cossure expérimente un mode de gouvernance

Mené sur le site du Cossure (Bouches-du-Rhône), le projet vise le retour vers un paysage et une formation de type steppique de La Crau sèche d’un verger industriel abandonné. Cette opération de génie écologique offre l’occasion d’une double expérimentation : scientifique certes, mais également relative au mode de gouvernance.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

La CDC Biodiversité aux commandes

La CDC Biodiversité est une société filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui en est l’actionnaire unique. Créée en 2008 après trois ans de maturation, son rôle consiste à mettre en œuvre, à la demande des maîtres d’ouvrage, l’intégralité des mesures compensatoires imposées par les services de l’État après une instruction administrative et technique. Pour la CDC, il s’agit donc de piloter la réalisation effective de ces mesures compensatoires et d’en assurer la pérennité pendant toute la durée de l’engagement pris par le maître d’ouvrage.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Restauration d’un verger industriel vers une terre de parcours à moutons

Le projet mené dans la plaine de La Crau (Bouches-du-Rhône) est très original. Il prévoit de ramener des vergers industriels laissés à l’abandon à l’état le plus proche du paysage originel de type steppique : une terre façonnée par l’interaction du climat méditerranéen, de sols pauvres et de pastoralisme ovin.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010