Le duo rural peut fonctionner

Ardue, vivante, colorée, la collaboration entre agriculteurs et gestionnaires d’espaces naturels est quelquefois tout simplement quotidienne. Mais qu’apporte-t-elle vraiment ? Pour le savoir, plusieurs chercheurs ont travaillé sous la houlette d’un programme du ministère de l’Écologie et du développement durable1. Soixante-dix-huit situations ont donné lieu à enquête. Dans chacune d’elles, des agriculteurs étaient mobilisés pour protéger des espaces naturels dans le cadre de dispositifs contractualisés avec des conservatoires d’espaces naturels.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Installer des agriculteurs : un marathon administratif

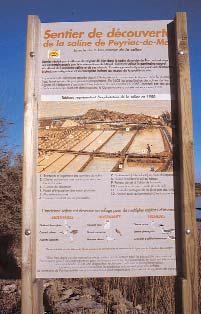

Le Conservatoire du littoral a acquis la certitude qu’il est du devoir des instances publiques d’agir pour l’agriculture littorale. Depuis sa création en 1975, il met les espaces agricoles de son domaine à disposition d’exploitants. Une redevance est modulée selon les dispositions d’un cahier des charges adapté à chaque situation. Parmi les quelque sept cents éleveurs, viticulteurs, saliculteurs ou ostréiculteurs présents sur ses terrains, certains sont peu concernés par l’établissement public ; d’autres y ont l’essentiel de leur surface, voire leur siège d’exploitation.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Le déclin d’une agriculture classique

C’est un serpent de mer qui resurgit : les espaces littoraux sont essentiels pour la biodiversité et les paysages, quelle politique adopter pour leur conservation ? Pour le Conservatoire du littoral, la stratégie consiste à acquérir des terrains dont une partie importante est constituée de terres agricoles. L’établissement cherche ainsi à endiguer le développement du bâti et à limiter les effets de l’intensification agricole, en favorisant des pratiques qui contribuent à la qualité écologique de ces espaces.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Agriculture et biodiversité : élargir le regard

L’agriculture est fondée sur la biodiversité. Tout d’abord parce que la sélection de variétés est basée sur la diversité génétique des espèces. Ensuite, parce que la biodiversité associée (les espèces colonisant spontanément l’espace agricole) est tout aussi importante.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Agriculture et biodiversité : élargir le regard

L’agriculture moderne a opéré une puissante « compaction » de la biodiversité. Elle a ainsi opté pour des systèmes de monoculture n’exploitant qu’un petit nombre d’espèces, utilisant des variétés génétiquement homogènes, homogénéisant des paysages avec gommage des « irrégularités » (haies, talus, zones humides, bosquets, etc.).

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

L’intégration nature-agriculture : il faut aller plus loin !

Depuis feu l’article 191 jusqu’aux nouvelles mesures agroenvironnementales territorialisées, voilà plus de quinze ans que les gestionnaires d’espaces naturels et les agriculteurs ont appris à travailler ensemble !

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Qu’attendre du Grenelle de l’Environnement ?

Promesse faite à neuf associations1 le 31 mars 2007 par le candidat Nicolas Sarkozy, le Grenelle de l’Environnement a été annoncé par le nouveau Président de la République dès le troisième jour qui a suivi son installation à l’Élysée. Il a alors fixé les règles du jeu de cette négociation entre cinq collèges d’acteurs : les associations, les entreprises, les organisations syndicales, les collectivités, l’État.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Les filières courtes n’ont pas fait la preuve de leur efficacité

Qui dit « circuits courts », pense « qualité ». Qualité des produits ; qualité du territoire de production. Faut-il conclure que les circuits courts sont une solution pour une meilleure intégration de la biodiversité dans la production agricole ? Une réponse tranchée serait un peu hâtive. En effet, si les filières courtes agricoles ont un fort potentiel en ce qui concerne le développement durable, le lien « circuit court/agriculture durable/biodiversité » est encore à construire.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

La marque « Parc viande bovine » : un bon plan pour le patrimoine

Les valeurs « territoire » et « environnement préservé » font partie des valeurs de la marque « Parc » définies au niveau national. Les éleveurs de bovins, viande du parc du Vercors, l’ont bien compris. Aussi, avec des artisans bouchers, ils ont, dès 1996, souhaité afficher leur appartenance à ce territoire. En mettant en avant leurs pratiques d’élevage extensives de montagne, à base d’herbe l’été et de foin l’hiver, ils ambitionnaient de se démarquer du marché national et international.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Qui finance ?

Le principe : la mutualisation. Les entreprises sont légalement tenues de cotiser à des organismes collecteurs des fonds de formation. Dans le privé, ce sont les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) qui recueillent l’argent : pour le secteur de l’animation socioculturelle, il s’agit d’Uniformation. Dans la fonction publique territoriale, c’est le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui est compétent. Dans la fonction publique d’État, celui-ci organise directement son système de formation ; les modalités d’organisation sont variables.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Vingt heures de formation pour tous les salariés

La loi ouvre désormais au salarié un « droit à la formation professionnelle tout au long de sa vie ». Ainsi, le droit individuel à la formation (Dif) est reconnu depuis 2003 pour les employés du privé, depuis février 2007 pour les travailleurs du public (décrets d’application à paraître).

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Scénographier le loup pour traiter de l’Homme

Cinéma, théâtre, musée ? Comment qualifiez-vous votre spectacle ?

La raison d’être de la scénovision est de faire comprendre le lien qui existe entre l’Homme et l’objet. L’objet, entendu bien sûr au sens large. Ce peut être un village, un outil… ou, comme ici, un animal.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Préserver la biodiversité

D’abord il faut s’entendre sur les mots, quand on parle de biodiversité : il s’agit du vivant, sous toutes ses expressions, depuis l’arrangement des gènes jusqu’aux grands cycles géochimiques de la planète. Les objectifs sont plus difficiles à préciser. La définition la plus généreuse serait : préserver les capacités du vivant à évoluer et à se diversifier sur le long terme.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Élaboration concertée du plan de gestion chasse et du document d’objectif

Quand chasseurs et gestionnaires des espaces naturels s’entendent…, pourrait-on titrer sur cette expérience, suffisamment inusitée pour qu’on s’y intéresse. En effet, le grand site du massif de la Sainte-Victoire a participé à l’écriture du plan de gestion cynégétique et faunistique (plan de chasse) tandis que le groupement d’intérêt du même nom s’impliquait dans la rédaction du document d’objectif (Docob).

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Les sols : interface dans l’environnement

Le sol résulte de la pédogenèse, c’est-à-dire de l’altération des roches sous l’influence conjuguée des facteurs climatiques, des activités biologiques et anthropiques. Il en résulte une grande variabilité de sols, dont le degré de développement diffère selon la durée et la succession de pédogenèses subies. Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques qui en découlent, impliquent des usages et des vulnérabilités spécifiques à chaque type de sol. Un sol limoneux, par exemple, est particulièrement apte à la production agricole, mais également très sensible à l’érosion.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Juste quatre fleurs pour évaluer la qualité écologique des prairies

Dans le milieu des espaces naturels, tout le monde a entendu parler du nouveau programme de mesures agri-environnementales (MAE 2007-2013). On sait moins que certaines de ces mesures privilégient l’obligation de résultats en termes de qualité écologique plutôt que de moyens qui étaient jusqu’alors la règle. Dans le massif des Bauges, cette approche innovante interroge les gestionnaires. S’ils tentent depuis longtemps de sensibiliser les agriculteurs à la biodiversité, ces derniers restent critiques.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Le bœuf des vallées au secours du râle des genêts

Plus de 60 % de la population nationale de râles des genêts habite les vallées angevines1. Dans le Maine-et-Loire, ce territoire exceptionnel offre ainsi 16 000 hectares de prairies inondables aux oiseaux migrateurs ou nicheurs. Mais, avec la déprise agricole, ce site d’accueil, conditionné par les crues, risquait de disparaître. C’est pourquoi, en 1990, pour enrayer cette évolution et malgré des intérêts parfois divergents, des acteurs locaux se mobilisent et élaborent un programme agri-environnemental en direction de la préservation du râle des genêts.

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Une co-gestion inattendue

C’est une expérience unique en Europe ! Depuis trois ans, une association de protection de la nature et une chambre d’agriculture gèrent de concert une réserve naturelle. Les partenaires : le conservatoire d’études des écosystèmes de Provence (CEEP) et la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône ont été nommés co-gestionnaires de la réserve naturelle nationale des coussouls de Crau1 en septembre 2004. La co-gestion, c’est donc possible ?

Espaces naturels n°20 - octobre 2007

Recréer la nature

Prenons le risque de l’impertinence, osons les questions utiles : à quoi peut bien servir d’investir 6,9 millions de francs pour recréer la nature ? À quoi conduit le programme initié par le ministère de l’Environnement en 1996, et destiné à développer les connaissances sur la biologie de la restauration ?

À lire l’intitulé du programme, on va récréer la nature… Provocation ?!

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Financements européens, deux entrées pour un labyrinthe

Pas de doute, l’Europe est pro-environnementale, et si vous cherchez des financements, vous aurez l’embarras du choix. Le Traité de l’Union, texte fondateur, stipule en effet que « l’action de la Communauté doit contribuer à la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions communautaires afin de promouvoir le développement durable. »

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Quels effets pour le citoyen français ?

Une directive impose à l’État un résultat à atteindre, en lui laissant le choix de la forme et des moyens, mais n’a pas d’effet juridique direct sur le citoyen tant qu’elle n’a pas été transposée en droit interne.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

De la théorie à la pratique : encore un pas

Chaque site Natura 2000 fait l’objet d’un document d’objectifs. Sa procédure d’élaboration, telle qu’elle est prévue par les textes, laisse une large place à la concertation, dans le but d’aboutir à un document plus négocié qu’imposé. Cette concertation est organisée au travers du comité de pilotage Natura 2000, obligatoirement associé à l’élaboration du document, et dont la composition est arrêtée par le préfet du département (ou le commandant de la région terre si le site relève entièrement du ministère de la Défense).

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Natura 2000

Pour faire court, et au risque d’être réducteurs, nous dirons qu’à Nohèdes, vous avez réussi à faire collaborer un grand nombre d’acteurs à votre démarche. Pourtant, au départ, Natura 2000 avait très mauvaise presse. Comment avez-vous géré ce handicap ?

Nous étions, il est vrai, dans un contexte très négatif. Les quotidiens locaux étaient extrêmement défavorables à Natura 2000, les gens disaient un peu n’importe quoi et prenaient parti contre. En fait, ils ne savaient pas de quoi il s’agissait. C’était la porte ouverte aux rumeurs et aux manipulations.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Les oiseaux chantent toujours à Beauport

Ce qui est frappant dans la réhabilitation de Beauport, c’est l’adaptation d’une méthodologie issue du milieu naturaliste à une problématique monument historique explique Laurence Meiffret, conservatrice. « Avant de bouger la moindre pierre, nous nous sommes livrés à un inventaire exhaustif de la faune et de la flore présentes sur le site. Nous avons étudié le rapport qu’entretenaient le bâti et l’humain. Seulement, il était impensable de mettre au même niveau le cadre naturel et le monument. Il fallait faire un choix.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Voici pourquoi vous allez compter les papillons

Avez-vous déjà compté les papillons ? Avec une bonne méthode, il est possible d’appréhender l’état d’un milieu ouvert (attention, seulement ouvert). Qui l’eut cru ? Les papillons sont un excellent indicateur de son ouverture et de sa conservation. Les Anglais ont d’ailleurs été les premiers à mettre en place un suivi à long terme des papillons de jour. Dès 1976, dans une procédure appelée « Butterfly Monitoring Scheme », les Britanniques se sont mis à dénombrer avec une méthodologie bien précise les rhopalocères.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003