Psychologie sociale : les déterminants clés de l'engagement écologique

La question de savoir comment susciter l’engagement en faveur de l’environnement dans les actions concrètes de nos quotidiens reste d’actualité, malgré une prise de conscience perceptible des enjeux écologiques. Pour cela, il convient de connaître les déterminants de l’engagement des individus dans l’action en faveur de la nature, mais aussi d’identifier les outils qui conduisent au mieux à cet engagement.

Espaces naturels n°69 - janvier 2020

Comprendre son « empreinte biodiversité »

« Si l’on veut que l’homme préserve mieux la biodiversité, il faut le reconnecter à la nature ». C’est le message « que l’on entend partout ». Pour de nombreux acteurs de la biodiversité, une première manière de reconnecter l’homme à la nature consiste à élaborer des catalogues de sorties nature. De plus en plus aujourd’hui, des actions complémentaires sont proposées pour influencer les comportements dans un sens favorable à la biodiversité. «

JE(U) COMMENCE AUJOURD’HUI »

Espaces naturels n°69 - janvier 2020

Parlons nature à la fête du village

Le constat est simple : nous touchons peu les habitants, qui ne sont pas désintéressés, mais éloignés de l'enjeu « biodiversité ». Il s'agit, pour nous, de créer un dialogue entre les habitants et leur environnement proche, de renouer un lien, devenu apparemment ténu, mais qui ne demande qu'à être ramené à la conscience de chacun. Visites guidées, animations, chantiers nature, conférences, ces dispositifs ont leur public mais souvent circonscrit à des personnes initiées, averties ou déjà sensibilisées. La population non réceptive a priori échappe la plupart du temps au radar.

Espaces naturels n°69 - janvier 2020

Christian Ringot, directeur de la communication, de l'éducation à l'environnement et des partenariats, c.ringot@eden62.fr

Entre culture et nature : la biodiversité en tournée

En juin 2020, la France accueillera à Marseille le Congrès mondial de la nature. À cette occasion, un nouvel espace accessible à tous est créé afi n de mettre en lumière les actions et les engagements des acteurs de la société civile mobilisés dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité : les Espaces générations natures. Ces espaces permettront aux visiteurs de vivre des expériences uniques de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité à travers des activités créatives et ludiques.

Espaces naturels n°69 - janvier 2020

Accompagner la prise de conscience

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DU MÉTIER D'ANIMATEUR NATURE ?

Juliette Cheriki-Nort : Le métier a en effet évolué. Sur les thèmes abordés, certes, mais aussi sur les fonctions. Les animateurs peuvent être des passeurs, des ambassadeurs, des médiateurs, des animateurs de démarche participative, de réunions publiques et de débats citoyens.

Espaces naturels n°69 - janvier 2020

Ensemble, tous engagés pour la biodiversité !

Le grand établissement de la biodiversité est né ! Dédié à la préservation de la biodiversité, intervenant à la fois sur l’expertise et l’opérationnel, fédérateur des énergies, sur terre, en mer, dans les milieux aquatiques, en métropole, dans les outre-mer et à l’international, l’OFB est au rendez-vous et en ordre de marche.

Espaces naturels n°69 - janvier 2020

Les acteurs de la lutte

La lutte. L’organisation de la lutte contre l’incendie obéit à des schémas structurés reposant sur l’unicité de commandement et la centralisation de l’information. Elle s’inscrit dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Choisir de rétablir la toponymie

Vous avez beaucoup travaillé sur la toponymie, en quoi est-ce important ?

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Californie

La problématique des incendies de Californie mérite une grande attention au niveau national, non seulement à cause des pertes (de biens et de vies) enregistrées, mais aussi parce que les stratégies de lutte contre les incendies, efficaces dans les autres États, ne conviennent généralement pas à la Californie. Ainsi, la compréhension des régimes de feu est indispensable pour la mise au point d’une politique de prévention et de protection efficace. Deux exemples illustrent ce propos : les forêts de l’Ouest des États-Unis et les maquis de Chaparral en Californie.

Régime des feux

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Parler du feu sans souffler sur les braises

Sécheresse, vent… et comportements inconscients, sont autant de facteurs à considérer pour éviter l’incendie et sa propagation. Et, si l’on dit souvent : « Mieux vaut prévenir que guérir », le

proverbe est valable pour la gestion

des risques d’incendies. Aussi, une des priorités consiste à agir pour modifier les conduites individuelles et à trouver pour cela l’équilibre entre information, éducation et répression.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

L’utilisation contrôlée du feu

Dans la forêt domaniale du Luberon (3 300 hectares), la richesse mais aussi la fragilité des espèces liées aux pelouses sèches de crêtes et plateaux calcaires nécessitent des interventions importantes et coûteuses. En effet, ces milieux proposent un cortège floristique très varié (orchidées, genêt de vilars…) et un grand nombre d’oiseaux.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Le feu domestiqué

Le Pinail… pendant longtemps les habitants y exerçaient les droits d’usage1 : collecte de la bruyère à balai, pâturage, chasse, pêche… Et, afin de favoriser la repousse de jeunes bruyères, ajoncs nains et graminées appétentes pour le gibier et les troupeaux, les riverains mettaient régulièrement le feu. Ils reproduisaient les grands incendies naturels, éléments perturbateurs fondamentaux qui maintiennent les brandes2 et leur cortège de plantes associées.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Quinze ans d’expérimentation

Alors que l’incendie indésirable et subi est vécu comme une perturbation majeure des écosystèmes méditerranéens, le feu contrôlé n’a-t-il pas sa place comme outil de gestion des espaces naturels ? Oui, répondent les responsables catalans de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt, qui ont décidé d’appliquer une politique de brûlage dirigé. Ils sont convaincus que plus ils sont efficaces à éteindre les incendies, plus les incendies qu’ils laissent échapper seront puissants et sévères.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

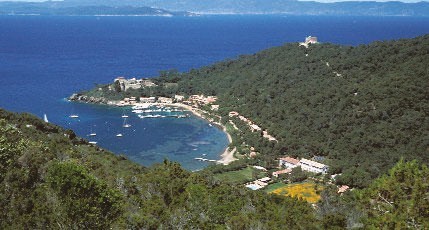

Port-Cros, dans la pratique

L’application du plan de DFCI sur l’île de Port-Cros a-t-elle été aisée ?

Passer de la théorie à la pratique n’est pas forcément aussi simple qu’il y paraît. Le plan de DFCI s’appuie sur un diagnostic très précis et une analyse rigoureuse des risques. Pour autant, si les principes fondamentaux de l’aménagement s’imposent de manière relativement peu flexible, le plan doit demeurer évolutif, à la marge, pour tenir compte de conditions environnementales, logistiques et sociales elles-mêmes sujettes à évolution.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Deux îles, deux stratégies

La végétation luxuriante de Port-Cros et de Porquerolles constitue un combustible de choix. On s’étonne alors : pourquoi, depuis plus de cent ans, ces deux îles méditerranéennes n’ont-elles pas (vraiment) brûlé ? Cette situation, exceptionnelle sur le littoral méditerranéen, peut-elle se pérenniser ?

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Contre l’incendie, un cadre réglementaire

La gestion du risque d’incendies de forêts dans les espaces naturels repose sur le code forestier et notamment sur les dispositions du titre II (défense et lutte contre l’incendie) du livre 3e (conservation et police des bois et forêts en général). Les préfets de départements peuvent édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

La faune face au feu

Face au feu, il n’existe pas de réponse type des animaux. Certains peuvent fuir avant même d’être atteints, ce qui suppose une bonne perception du danger et une locomotion rapide : seuls les oiseaux et quelques mammifères en sont capables. Cependant, l’observation directe montre rarement les mouvements de panique auxquels on pourrait s’attendre. Certains animaux peuvent gagner un refuge proche : terrier ou amas rocheux, mais la plupart des espèces, et notamment les invertébrés, restent passifs devant le feu.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Après le feu… le butor

Que ce soit à des fins cynégétiques ou de pâturage, les propriétaires et gestionnaires des marais à marisque utilisent souvent le brûlage dirigé comme mode de gestion. Considérant que l’impact réel du feu était mal évalué, la station biologique de la Tour du Valat en Camargue a, en 2003, initié diverses études destinées à connaître les effets du feu et ses interactions avec la diversité biologique.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Incendies et forêt : un équilibre précaire

Des forêts tropicales aux zones boréales, le feu fait partie du fonctionnement normal de nombreux écosystèmes. À l’état naturel, il contribue à la biodiversité en permettant la régénération des espèces pionnières et le maintien des espèces de milieux ouverts. Et, lorsque sur une longue période, la fréquence du feu est constante, un équilibre s’installe entre végétation et fréquence naturelle des incendies1. Ainsi, bien que le feu constitue une forte perturbation à l’échelle locale, il n’en est pas de même si l’on considère une échelle plus large.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Mauvais maître mais bon serviteur

Le feu a probablement été le premier outil utilisé par l’homme pour transformer les écosystèmes à son profit, pour se débarrasser des arbres qui empêchaient le pâturage des troupeaux et la mise en culture de la terre. C’était un allié, mais aussi un fléau lorsque de gigantesques incendies tarissaient pour plusieurs mois toutes les ressources naturelles.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005