Les limites de la mer

Est-il possible de protéger le milieu marin ?, interrogent les pages qui suivent. Quelle question ! Elle nous oblige à reconnaître les limites auxquelles nous sommes confrontés : ce milieu est à la fois peu accessible, mal connu, ouvert, synonyme de liberté…

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Le réseau des îles du nord est vivant

Avec Tadzio Bervoets, le courant est immédiatement passé. Sans doute, notre isolement géographique au nord des Petites Antilles nous a-t-il rapprochés. Quoi qu’il en soit, dès cette première rencontre, en 2010, nous nous sommes exposés nos réalités. Et si nous nous sommes beaucoup plaints de nos difficultés, nous nous sommes surtout compris.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

D’une définition à l’autre

La définition de l’aire marine protégée est un préalable important. Celle-ci permet de jauger la pertinence des politiques publiques en faveur de la protection du milieu marin et d’évaluer l’objectif fixé par les lois Grenelle qui visent à classer 20 % des eaux françaises en aires marines protégées à l’horizon 2020.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Forum des aires marines protégées

Travailler ensemble pour protéger la mer efficacement ? C’est la vocation principale du forum des gestionnaires d’aires marines protégées françaises (forum des AMP). Créé par les gestionnaires, pour les gestionnaires, ce réseau leur permet de se rencontrer, d’échanger sur leurs problématiques quotidiennes, de construire ensemble des outils partagés et une vision commune pour la gestion de nos territoires marins.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Les Grands Sites protégés génèrent de fortes retombées économiques

Mise en œuvre par le bureau Figesma, une étude menée sur le site du Puy-de-Dôme1 cherche à connaître les retombées touristiques générées par cet espace protégé. Les résultats montrent, chiffres à l’appui, que le Grand Site engendre des retombées écononomiques majeures, directes et indirectes, sur le territoire environnant le site.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« D’autres retombées, d’ordre qualitatif, mériteraient d’être mesurées. »

Les retombées liées au bien-être, à la santé physique, psychologique et sociologique ne sont pas évaluées…

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Un projet moteur de l’économie locale »

Le site des Marais du Vigueirat est une des zones humides les plus riches du littoral méditerranéen. Dans ce secteur alors vierge de toute activité touristique, ses gestionnaires développent, depuis 1996, un pôle touristique nature basé sur les principes du développement durable et englobant le village voisin (Mas-Thibert).

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Des atouts et des limites pour l’économie présentielle »

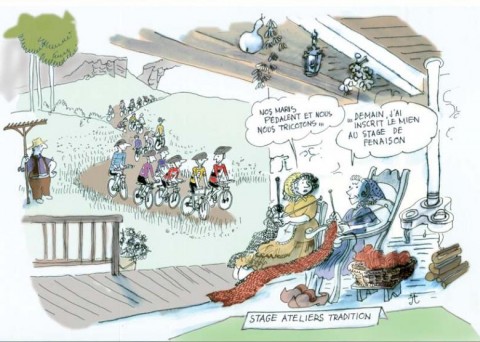

La mobilité croissante des populations et la séparation entre les lieux de travail, de vie, de loisirs, permettent de constater une déconnexion croissante entre les territoires de production de richesses et ceux de consommation. C’est sur cette consommation, liée à la présence de populations permanentes ou temporaires (ex. : retraités, touristes…), qu’est basée l’économie présentielle.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Considérer les intérêts des exploitants agricoles »

Forte déprise agricole et reboisement naturel, le marais du Mesnil-au-Val (250 ha) perd, depuis les années 70, son patrimoine faunistique et floristique. Souhaitant préserver ce site et enrayer ce phénomène, le conseil général de la Manche a fait réaliser un diagnostic de l’activité agricole et des pratiques utilisées. Le but ? Maintenir puis développer sur le marais une agriculture permettant la conservation voire l’augmentation de sa biodiversité. Cinq pistes de travail se sont ainsi dégagées :

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Quelles méthodes pour appréhender la valeur d’un espace ?

Confrontés à la nécessité de convaincre élus et décideurs de la qualité de leur projet de protection, les gestionnaires d’espaces naturels cherchent à élaborer des argumentaires. Ils les veulent assis sur des études et méthodes scientifiquement valides afin de mettre en évidence la plus-value apportée au territoire par l’espace naturel protégé. Plusieurs typologies de méthodologies sont possibles.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Conseils pour conduire une étude sur la valeur d’un espace protégé

Aucune recette miracle ne permet d’évaluer exhaustivement la valeur économique d’un espace naturel. En revanche, il existe un certain nombre de méthodes scientifiquement reconnues et qui permettent, chacune sous des angles différents, de donner un coup de projecteur particulier sur cette valeur économique en mesurant ou estimant un ordre de grandeur de certains de ses éléments.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Notre besoin ? Des experts en économie locale dans un souci opérationnel »

Pour servir les objectifs du parc, nous avons ressenti le besoin de nous associer les compétences d’experts en économie. Nous avons donc initié un conseil scientifique pluridisciplinaire. À côté des écologues, sociologues, ethnologues, historiens… il veut intégrer des économistes. Pas facile ; même avec la présence proche de l’université de Toulouse.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Prix ou valeur ? Quelle relation ?

L’évaluation économique de la biodiversité, des écosystèmes ou des espaces naturels suscite un large intérêt et de multiples questions.

La plus récurrente concerne la relation qui pourrait exister entre la valeur des écosystèmes et la mise en place de processus et méthodes permettant de transformer cette valeur en prix. Mais sur quoi se fonde-t-on ? Et, finalement, quelle est la relation entre la valeur et le prix ?

La question est complexe.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

La valeur d’un espace naturel est une notion très composite : à maîtriser !

Mesurer la valeur économique des espaces naturels protégés procède des évolutions qui

accordent une attention croissante à l’efficience économique de la décision publique. Il s’agit de s’assurer que l’action est efficace au sens où les bénéfices qu’elle produit sont supérieurs aux coûts sociaux qu’elle engendre. Cette évaluation appelle le développement d’une démarche spécifique : la définition de la valeur des biens non marchands.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Pour rouler vite : une bonne vision de loin

La prospective peut laisser sceptique. Elle est jugée a priori trop complexe, trop théorique, trop éloignée des enjeux immédiats. L’attention portée au futur peut sembler, à tort, un luxe pour des acteurs absorbés par le souci de bien gérer le présent.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Un outil d’aide à penser

La prospective repose sur l’affirmation d’un principe, selon lequel l’avenir n’est pas écrit, il est à construire, à bâtir, c’est une œuvre collective. « Que dois-je faire, ici et maintenant, en balayant les champs du futur ? »

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

La prospective attitude

La prospective ? Oui. Reste à savoir comment… Qui anime la démarche ? Avec quelle légitimité ? Plusieurs raisons plaident pour confier l’animation d’une telle démarche à un spécialiste. Il peut s’agir d’un bureau d’études extérieur, d’un prospectiviste œuvrant au sein de l’entité publique, d’un organisme de recherche partenaire de la démarche, mais toujours, la méthodologie à mettre en œuvre suppose de s’appuyer sur un champ de compétences précis doublé d’un professionnalisme rigoureux.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

La prospective plurielle

La prospective explore un espace dans lequel les incertitudes sont irréductibles, mais elle ne doit pas pour autant tomber dans l’élucubration.

Il s’agit donc d’élaborer métho- diquement, puis de mettre en discussion de manière structurée, un ensemble de conjectures sur un système donné.

Au-delà de ce socle commun, on observe une grande diversité des démarches de prospective qui s’explique par quatre grandes lignes de différenciation :

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Le diagnostic territorial, première étape vers la prospective ?

Pays gapençais, 2007. L’actualité territoriale, c’est le projet Diamont, conduit par le Cemagref dans le cadre d’un programme Interreg III espace alpin. Et si les langues vont bon train, c’est qu’il s’agit d’inventer l’avenir. L’exercice de diagnostic territorial est destiné à dégager avec les acteurs du Pays les conditions qu’il convient de respecter afin de répondre aux enjeux de durabilité de leur territoire. Et, bien sûr, de définir les exigences qui en découlent. Bref, de construire le futur à partir d’une vision de l’espace.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Beaucoup d’énergie. Pour rien ?

Pour ou contre l’éolien ? Le Parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine souhaitait simplement prendre en compte la question de l’énergie1. Mais, parce qu’il était l’initiateur de ce débat, il s’est trouvé, presque malgré lui, plongé dans la prospective. En effet, pour sortir de la controverse houleuse et stérile sur l’énergie éolienne, l’idée est née d’avoir une vision globale des enjeux énergétiques du territoire à l’horizon 2050 (à cette date, la France s’est engagée à ce que ses émissions de carbone soient divisées par quatre).

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Fréquentation horizon 2030

Trois territoires pour une expérience : Frenes 20301. La prospective « chaude » en action ! Le Parc naturel régional des landes de Gascogne, la vallée de la Somme et le Parc national du Mercantour, se sont ainsi livrés, depuis mai 2006, à un exercice sur la fréquentation des espaces naturels. Le processus consistait à se projeter en 2030 pour imaginer les futures pratiques de loisirs, les paysages, le cadre de vie, les conflits d’usage, le prix du transport, le pouvoir d’achat, etc.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Après la démarche prospective, les choix restent à faire

Ingénieur forestier, j’ai été confronté au choix d’essences et de sylvicultures pour des durées allant au-delà du siècle. J’ai aussi participé à la conception des premiers documents de gestion des espaces naturels dont j’avais la charge (plan de gestion des réserves naturelles, document d’objectif pour les sites Natura 2000). Avec de tels enjeux, j’ai été sensibilisé au long terme et aux démarches de prospective. J’ai vécu récemment trois expériences à différentes échelles de territoire et dans des positions diverses. Elles m’ont permis de tirer les leçons d’une telle démarche.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Gare à la pollution chimique

Combiné parfois au débroussaillage, à la fauche ou à la remise en cultures, le pâturage apparaît comme le moyen le plus efficace pour maintenir à moindre coût les espaces ouverts : les plus riches en espèces. Or, a priori, la gestion des milieux par le pâturage devrait être favorable à de nombreux invertébrés, en particulier les insectes coprophages. Dans les systèmes pâturés, la production fourragère dépend assez étroitement du recyclage de la matière organique produite et de la quantité d’éléments minéraux disponibles.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Des barbelés sur la prairie ?

Qu’elles soient considérées comme outil permettant le contrôle du couvert végétal dans les aires protégées ou comme ressource d’exploitation des espaces naturels, les pratiques pastorales sont depuis quelques années un instrument clé dans la gestion des milieux naturels et souvent préférées aux opérations mécaniques. Fréquemment, ce sont les impacts du pâturage sur la biodiversité qui sont en question, tel troupeau favorisant telle espèce, tel autre étant néfaste à une autre espèce.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Domestiques ou sauvages ?

Les pelouses sèches de Camargue hébergent une flore typique relativement abondante en légumineuses annuelles. Situées sur les terres hautes et non inondables, elles échappent en partie à l’emprise du sel. En contrepartie, elles sont potentiellement soumises à la colonisation par les ligneux.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004