Mieux informer les politiques pour défendre la biodiversité à l’international

La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) vise à renforcer l’interface entre sciences et politique en vue de la conservation et de l’usage durable de la biodiversité, du bien-être de l’humanité à long terme et du développement durable. Organisme indépendant créé en 2012 sous l'égide du Programme des Nations unies pour l’environnement aux sociétés humaines au niveau mondial, sur demande des décideurs politiques.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Chercheurs - gestionnaires d’espaces naturels protégés : mieux collaborer

Les « partenariats pour la réalisation des objectifs » constituent un des 17 objectifs du développement durable du Programme des Nations unies pour le développement, aux côtés de la « vie aquatique » et de la « vie terrestre ». L’heure est aux collaborations et aux partenariats. Les chercheurs et les gestionnaires d’Espaces naturels protégés (ENP), en particulier, sont encouragés à travailler ensemble et à le faire savoir.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Le lac Wolong, nouvel eldorado pour les oiseaux

Le lac Wolong est une zone humide de 6 000 ha située dans la province du Liaoning à 600 kilomètres au nord-est de Pékin. Cette dépression endoréique(1) peu profonde, au centre d’une vaste plaine, est alimentée par trois rivières temporaires. Le niveau d’eau peut être géré par deux vannes permettant de vidanger partiellement la zone humide par gravité. Au nord-est du lac se trouve la ville de Kangping (300 000 habitants).

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

Responsabiliser les propriétaires de chats

Choyé depuis des millénaires par les humains, le chat, devenu domestique, est aujourd’hui l’animal de compagnie le plus apprécié des Français ; sa population dans nos foyers s’est largement accrue, passant de 10 millions en 2006 à près de 13,5 millions en 20161. Par ailleurs, la population de chats errants est estimée entre 8 et 10 millions, à quoi s’ajoute un nombre inconnu de chats harets (à l’état sauvage).

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

Quand les linguistes cherchent le loup

En prenant l’exemple de la controverse au sujet du retour du loup en France, nous proposons ici d’apporter un éclairage nouveau à l’étude des conflits Homme-Faune sauvage, par le prisme de l’analyse des discours médiatiques, en l’occurrence par l’étude de deux tribunes parues dans la presse nationale en octobre et décembre 2014 : « Loups : plaidoyer pour des écosystèmes non désertés par les bergers » (texte A, dans Libération) et « Cessons de diaboliser le loup ! » (texte B, dans Le Monde).

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Grande faune : trouver un terrain d'entente

Bien que les conflits Homme-Faune ne soient pas un phénomène nouveau, en Afrique sub-saharienne notamment, les perspectives de croissance démographique, des besoins accrus en ressources naturelles ainsi que la diminution des habitats naturels ont aggravé la situation. Elles laissent présager le pire pour l’utilisation des espaces vitaux de chacun.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Deux réserves de biosphère coopèrent

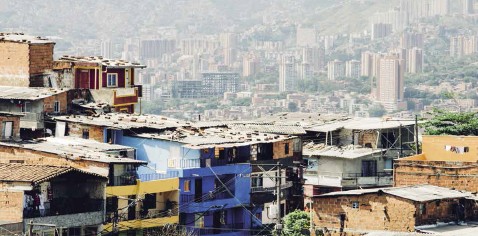

D’un bout du monde à l’autre, les problématiques sont parfois similaires. Au Chili et en France, deux territoires, tous deux réserves de biosphère, se posent des questions qui prennent leur source dans un terreau partagé. La Réserve de biosphère de La Campana-Péñuelas est contiguë aux grosses agglomérations que sont Santiago et Valparaiso. En Île de France, la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais est, elle, située à soixante kilomètres de Paris. Au Chili comme à Paris, ces deux espaces constituent un poumon vert emblématique de leur macrorégion.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

La mise sous cloche est un cliché

Les aires protégées sont des objets symboliques qui véhiculent une image de mise sous cloche, d’outil d’État, de « pré carré des écolos ». Certains acteurs locaux soupçonnent les gestionnaires de vouloir tout interdire, d’être payés à « regarder pousser les fleurs ».

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Modéliser la dynamique des paysages

De nombreux travaux font état des changements dans l’organisation spatiale des paysages. Ils s’appuient pour cela sur une très large gamme de sources anciennes. Cartes postales, photographies aériennes, cadastres ou méthodes issues de l’archéologie permettent de restituer les différents états passés. Mais la difficulté réside dans l’analyse de l’organisation et de la mobilité des paysages car deux problèmes se posent : celui de la connaissance des processus en jeu dans cette transformation et celui des interactions entre ces processus.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Trois ans pour réduire les invasions végétales

Le Parc national des oiseaux du Djoudj a été créé en 1971. Ces trente-cinq années d’existence se décomposent en deux grandes périodes : avant et après la mise en service du barrage de Diama (début des années 1990). Son but est d’empêcher la remontée de la langue salée venant de la mer, de constituer une réserve d’eau douce et de permettre, notamment, la culture de riz de contre-saison. Mais le barrage de Diama a considérablement modifié les écosystèmes du delta.

Le barrage, source première de tous les maux

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Entre la faune sauvage, domestique et l’Homme, les maladies se propagent

Jusqu’ici, les espèces sauvages étaient considérées comme victimes de maladies propagées par les animaux domestiques. Cela pouvait conduire (et contribue encore) à mettre en péril certaines espèces : la maladie de Carré et la parvovirose entretenues par le chien frappent durement les lycaons, les loups d’Abyssinie ; la paratuberculose bovine et le piétin du mouton ont menacé le bouquetin des Alpes...

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Développer des réseaux de nature ordinaire

Pendant près de deux siècles, la conservation de la nature a été menée ex situ, c’est-à-dire dans les jardins botaniques et zoologiques. Ensuite, et depuis plus de cent ans, elle a principalement été pratiquée in situ, c’est-à-dire dans les Réserves naturelles. Pourtant, depuis quelques dizaines d’années, les chercheurs démontrent que ces modes de conservation ne suffisent plus. Préserver ce qu’on appelle aujourd’hui la biodiversité suppose de gérer des ensembles de sites « en réseau ».

Espaces naturels n°9 - janvier 2005