Un patrimoine révélé à ses habitants

Pour la première fois en 2014, le patrimoine naturel était affiché officiellement (*) dans le thème des Journées européennes du patrimoine. Au vu du succès de ces journées, il est déjà question que les futures éditions associent nature et culture.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Rangers du monde : une même famille, des formations variées

Ce qui frappe, quand on interroge les rangers de différents pays sur leur formation, c’est la disparité. C’est en tout cas ce qu’ont pu constater les membres de Gardes nature de France, l’association française affiliée à la fédération internationale des gardes.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Pouvoir comparer des états de conservation

Mettre en oeuvre une démarche d’évaluation de l’état de conservation des habitats est requis dans une diversité de contextes, que ce soit pour répondre à la demande européenne ou dans le cadre des plans de gestion des espaces qui y sont soumis. Dans le cadre de la directive Habitat, les critères d’évaluation font référence à l’aire de répartition naturelle, aux évolutions de la surface de l’habitat, à l’état de conservation des espèces caractéristiques (structure et fonctionnement) et aux pressions.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Outrages, menaces, violences : savoir réagir

La très grande majorité des affaires d’atteintes à agents commissionnés est constituée d’outrages, c’est-à-dire d’insultes, de provocations et de menaces. « Les agents reçoivent l’agressivité adressée au parc, voire à l’État. Ce sont en effet souvent les seuls représentants de la sphère publique présents sur les zones reculées », témoigne Caroline Merle du Parc national du Mercantour. Constat partagé aussi par l’ONCFS : dans certains territoires où le contexte local est tendu, les agents vont servir d’exutoire.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Comment utiliser la télédétection ?

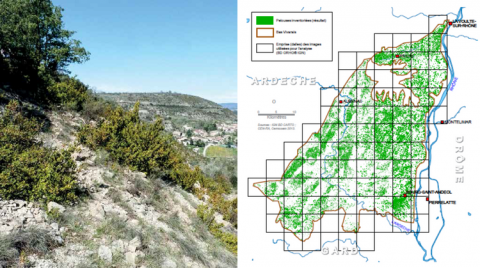

En Rhône-Alpes, la stratégie de préservation des pelouses sèches prévoit l’inventaire de ces milieux. Ils sont généralement réalisés par photo-interprétation puis par vérification sur le terrain.En sud Ardèche, où ces milieux ouverts et secs sont très répandus, la réalisation d’un inventaire par télédétection a été expérimentée en 2013, dans le cadre d’une collaboration entre le Cermosem (Université Joseph Fourier) et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes. Cette démarche était ambitieuse car ces milieux sont très hétérogènes en termes de physionomie de végétation.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Expérimenter un lien à la nature surprenant et original

Tout d’abord éducateur à l’environnement « classique », j’ai arpenté la nature pour faire découvrir les oiseaux, les insectes, les plantes et toute cette diversité qui nous entoure. Plutôt naturaliste, je m’attachais à faire connaître le nom de chaque chose que nous croisions au fil de notre chemin. J’étais persuadé qu’en transmettant des connaissances sur la nature, les personnes que j’accompagnais deviendraient plus respectueuses de leur environnement. Cela paraissait fonctionner, mais surtout avec les personnes déjà sensibilisées.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Aux origines : une vision anthropocentrique de la nature

On a affirmé qu’est née au XIXe siècle une forme de sacralisation de la nature, conduisant à sa protection avec pour conséquence l’exclusion de l’homme des territoires protégés, une logique qui serait propre à la culture occidentale. Pourtant, l’examen des textes, des mouvements, comme des mesures législatives de protection de la nature corrobore difficilement cette théorie : durant tout le XIXe siècle, le poids des raisons utilitaristes est immense et répond toujours à une logique anthropocentrique.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Et pourquoi pas une Cifre pour financer une recherche ?

Plébiscité depuis trente ans dans divers domaines industriels, les Cifre ou Conventions industrielles de formation par la recherche sont peu usitées dans les espaces naturels. Ces protocoles sont pourtant intégralement financés par le ministère de l’Enseignement supérieur1 qui, par ce biais, subventionne toute entreprise, association, collectivité territoriale… embauchant un doctorant pour le placer au cœur d’une collaboration de recherche avec un laboratoire public.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

Inspecteur des sites. Une espèce menacée ?

Muriel Kazmierczak parle vite, très vite. Trop de choses à dire… et surtout, tant à faire. Il y a si peu d’inspecteurs des sites en France. En tout, soixante-neuf ; pas même un par département. Du reste, la jeune femme officie à la fois en Landes et Dordogne.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

Une gestion pastorale du point de vue du troupeau

La gestion pastorale consiste à organiser la rencontre entre des troupeaux, dont les besoins alimentaires varient, et des végétations dont les disponibilités et les sensibilités écologiques fluctuent. Or, certaines variations sont prévisibles (stades physiologiques des animaux, périodes de croissance ou de maturation de la végétation), tandis que d’autres non (aléas climatiques, interaction complexe des végétations, impact de la faune sauvage…).

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

Des outils simples et gratuits pour travailler en réseau

Créer une carte mentale, ensemble.

Mindomo : www.mindomo.com

Fonctions. Réaliser, ensemble, une carte mentale (on dit aussi carte heuristique) permet tout autant d’illustrer un nouveau concept, de libérer la création, de ramifier et capturer les idées, d’animer un brainstorming…

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

L’agriculture au service des trames vertes et bleues

Comment identifier les continuités écologiques ? La question est primordiale pour qui veut travailler à la mise en place de trames vertes ou bleues. Le projet Diva corridor tente d’y répondre en appréhendant le sujet tant à l’échelle régionale que locale. Le programme se penche sur le rôle fonctionnel des trames pour la biodiversité, sur leurs relations avec les activités agricoles et sur le cadre réglementaire de leur mise en place.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

Creative Commons, des contrats flexibles pour le droit d’auteur

Révolution du droit d’auteur ? Les licences Creative Commons permettent une libre diffusion des contenus culturels et institutionnels. Elles constituent un outil à la disposition des gestionnaires d’espaces naturels pour partager les données.

Tous types de contenus peuvent être diffusés : textes, photographies, films, images, graphiques, tableaux… Ces licences informent le public qu’il peut librement et gratuitement réutiliser ces contenus. En revanche, le droit français impose de respecter la paternité : le nom de l’auteur doit être cité (accompagné du sigle BY).

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

De la cartographie des champs d’algues à la régulation de conflits d’usages

Depuis près de deux ans, le Parc naturel marin d’Iroise élabore une cartographie des habitats de l’archipel de Molène et des abords de l’île d’Ouessant. Le plus important champ de laminaires des côtes de France s’étend là, sur les larges plateaux rocheux sous-marins propices à leur croissance. D’immenses forêts, caractéristiques des eaux froides, abritent une biodiversité exceptionnelle. Elles constituent des entités naturelles remarquables, caractéristiques des eaux froides, indispensables à préserver comme ceux des récifs coralliens et des mangroves.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

Limiter les collisions avec les cétacés

En Méditerranée, 16 à 20 % des baleines mortes ont été tuées suite à une collision avec de grands navires. Pour réduire les risques, l’association Souffleurs d’écume a développé l’outil Repcet.

Dédié à la navigation, ce système nécessite la collaboration des compagnies maritimes puisqu’il se base sur l’observation de grands cétacés par le personnel de quart depuis un navire utilisateur.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

Effacer un étang une solution à envisager

Ils ont un intérêt paysager et récréatif indéniable, c’est pourquoi, dans les années 70 notamment, de nombreux étangs ont été créés. Aujourd’hui abondants, denses et quelquefois mal gérés, leur présence peut impacter la qualité de l’eau et porter atteinte au bon état écologique du milieu tel que défini par la directive cadre sur l’Eau.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

Capacité d’accueil

La traduction d’un terme anglais fait souvent perdre une partie de ses nuances (durable = sustainable ?). Pourtant, le passage de carrying capacity à « capacité d’accueil » est plutôt un gain : la traduction-calque (capacité de charge) résulterait en effet d’une simple équation indiquant « combien il faut de petits Attila pour que l’herbe ne repousse plus » ou, comme dit le Muséum, quel niveau de « perturbation anthropique » va défier la résilience du milieu.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

« Notre engagement auprès des gestionnaires doit être déterminant pour leur projet. »

Après dix ans d’existence, la Fondation du patrimoine a élargi son activité à la sauvegarde du patrimoine naturel. Un progrès ?

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

Quand tombent les clôtures

Quelques jours après le début de la révolution du 14 janvier, les réseaux sociaux sur internet restent très actifs. Un bon quart de la population guette et échange les nouvelles. Le débit des informations s’avère impressionnant. Dans mon groupe d’amis, quelques-uns impliqués dans la protection de la nature relayent un message alarmant du conservateur du Parc national du Chaambi : les clôtures ont été détruites et les troupeaux des agriculteurs locaux sont à nouveau dans le parc… Vandalisme ! Lui-même est prié de dégager.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

Conciliation versus rémunération

La conciliation est aujourd’hui le maître mot. Dans la Réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine, se rencontre une centaine d’exploitants agricoles, six coupeurs de roseau et 1 500 chasseurs de gibier d’eau, le tout dans un contexte industrialo-portuaire où les projets ne cessent de naître ! En toile de fond : des prairies humides, une des plus grandes roselières de France, et des vasières qui se réduisent comme peau de chagrin…

Espaces naturels n°36 - octobre 2011