La mobilisation des acteurs du territoire s’avère cruciale

Ce qui est intéressant dans un tel projet, c’est sa capacité à mobiliser tous les acteurs d’un territoire, aussi divers soient-ils. Si la mise en place d’une Trame verte et bleue en région Paca permet de valider ce constat, elle ouvre cependant une question concrète et complexe : comment organiser la confrontation des acteurs et faire émerger des visions communes ?

Sur la ritournelle de cette interrogation mille fois posée, une réponse s’offre en clé de voûte : prendre le temps de s’accorder sur le sens de la démarche.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Aménager les berges : vive le végétal

Aménager les berges d’un cours d’eau. Quel type d’ouvrage choisir ? En termes de biodiversité, l’enjeu est de taille. Entre terre et eau, les ripisylves présentent une très grande richesse floristique et faunistique. En accueillant les espèces circulantes, elles jouent un rôle majeur de corridors biologiques.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Huit questions pour le service civique

1. Qui est concerné par le service civique ?

Les jeunes de 18 à 25 ans, de nationalité française, ou ressortissants d’un pays de l’Union européenne, résidant en France depuis un an minimum. Il est possible d’être étudiant ou salarié par ailleurs.

2. Combien de temps la mission dure-t-elle ?

De six à douze mois maximum. Elle peut s’exercer en France ou à l’étranger.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

La performance se décrète-t-elle ?

Qu’il lève le doigt celui qui n’a jamais été effleuré par l’idée qu’un colloque, un stage, une formation était avant tout l’occasion de prendre l’air, voire quelques vacances.

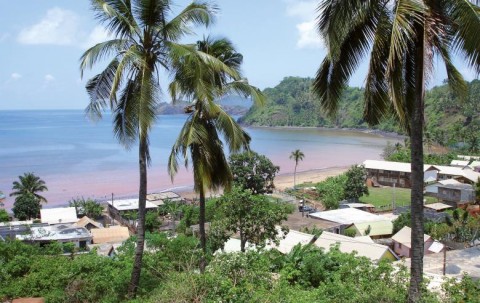

Les conséquences de l’échange organisé par Rivages de France entre les gardes du littoral de Mayotte et ceux d’Eden 62 dans le Pas-de-Calais ont suffisamment bousculé la donne pour que l’on se détrompe.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Impossible sans trame humaine

Vous n’arriverez jamais à faire comprendre la notion de corridors à des aménageurs, ils sont trop loin de ça.

Voici, en substance le propos mille fois entendu par le Conservatoire des espaces naturels de Savoie, alors qu’en 2007, il expliquait sans relâche l’impérieuse nécessité de convaincre.

Que dire devant tant de scepticisme ? Rien. Agir et prouver que la confrontation des idées et des enjeux est un passage salutaire : un exercice qu’il ne faut pas redouter mais provoquer.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Viarmes : les corridors écologiques font l’objet d’un zonage dans le Plu

En juin 2007, la commune de Viarmes (5 000 habitants) engage l’élaboration de son plan local d’urbanisme1. Le territoire communal est soumis à de forts enjeux environnementaux (réseaux et corridors écologiques) et urbains (pression foncière, constructions illégales). Il connaît une agriculture spécifique (vergers, maraîchage).

La commune anticipe la mise en place de la Trame verte et bleue en intégrant des indices de zonage écologique dans son Plu. Ce résultat doit beaucoup à l’implication du Parc naturel régional Oise-Pays de France dont la commune est membre.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Au service de la Trame : les mesures agro-environnementales territorialisées

Le cadre actuel des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) est conçu pour répondre à deux priorités : la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et la directive cadre sur l’eau. Certains territoires, pourtant, cherchent à l’adapter en visant la préservation des continuités écologiques.

Et effectivement… une série d’engagements unitaires est mobilisable pour construire des MAET Trame verte et bleue (exemples en encart).

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Faut s’accrocher, c’est pas gagné

Rétablir la continuité écologique sur les cours d’eau. Certes. Mais par où commencer ? Quelles solutions adopter ? Comment faire avancer les projets, lever les blocages ?

L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques a choisi une réponse pragmatique en Isère, croisant les critères d’intérêt environnemental et ceux de faisabilité technique et économique.

Dans un premier temps, cent quatre-vingts ouvrages, faisant obstacle à la continuité écologique des cours d’eau et

Espaces naturels n°34 - avril 2011

L’Agenda 21 au service du développement durable

Dotée d’une biodiversité exceptionnelle, la France est le premier pays visité au monde. Ses ressources doivent faire l’objet d’une politique exemplaire en matière d’exploitation touristique. À ce titre, les gestionnaires d’espaces naturels ont la difficile responsabilité de prévenir l’impact du tourisme sur l’environnement. Mais que faire, seul, face à l’enjeu touristique ? Que ferions-nous d’espaces naturels sous cloches ? Toutes les parties prenantes du territoire doivent agir de concert.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Yamana : la fibre citoyennne

De nombreux acheteurs ont pris conscience de leur responsabilité en matière de développement durable ; aussi, en plus du couple qualité technique/prix, les critères de choix d’un produit intègrent-ils désormais sa qualité sociale et environnementale. Cette mise en œuvre implique de se poser de nouvelles questions. Où est fabriqué mon produit ? Par qui ? Dans quel pays ? Les conditions de travail respectent-elles les droits sociaux fondamentaux ? Mon produit a-t-il un impact sur l’environnement ?

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Le critère environnemental en troisième position

Le règlement de consultation du marché de fourniture d’habillement et de passementerie de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage laisse la part belle aux critères environnementaux. Leur respect constitue le troisième fondement d’attribution du marché, avec un coefficient de 10 %. Le candidat au marché doit répondre à un certain nombre d’exigences en termes de développement durable, de santé, d’hygiène et de sécurité au travail, de respect du droit au travail.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

À la recherche d’une certification

Le projet s’intitule Promesse, un nom qui sonne comme le serment d’y parvenir. Promesse a pris ses marques en Camargue orientale dans les Marais du Vigueirat. C’est dans cette future réserve naturelle, site du Conservatoire du littoral que le Life Environnement « Projet de management environnemental sur un site écotouristique » s’est fixé l’écoresponsablité pour objectif. Nul bla-bla puisqu’il s’agit de limiter les rejets de polluants (eaux usées, gaz à effet de serre, etc.) et les consommations tant d’énergie que de matière. Adopter la norme Emas.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Pour mutualiser l’expertise

Vous pensez bien faire, vous achetez des vêtements en coton ; et toc, vous apprenez que le coton est la culture la plus polluante de la planète1 ! C’est sûr, l’écocitoyenneté réclame de l’expertise. Face à ce besoin, une solution vient de pointer son nez : le Forum international de la dynamique territoriale achat écoreponsable : le Fidarec. Présente sur le Web, la plateforme Fidarec offre à ses adhérents (acheteurs publics ou privés) la possibilité d’échanger leurs questionnements et les invite à collaborer.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Toute une stratégie de construction

Lorsqu’en 2001, le projet de déménagement de la Diren de la Réunion a vu le jour, un seul bâtiment public faisait l’objet d’une démarche haute qualité environnementale (HQE) : un lycée en construction sous maîtrise d’ouvrage de la Région. Ces nouveaux bureaux devaient donc servir de modèle et d’incitation pour les constructions publiques sur l’île : un enjeu de taille dans un contexte local où l’urbanisation est en essort constant.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Des refuges en conditions extrêmes

Le refuge du Schiestlhaus (Autriche) apparaît comme un projet pionnier. Implanté à 2 154 m d’altitude, il appartient au Club touristique autrichien. Financé par de nombreux partenaires, le projet cherchait à tester les technologies soutenables dans des conditions extrêmes. Il se voulait également un support de démonstration pour les espaces alpins isolés. Déjà, avant la réalisation du Schiestlhaus, un projet de recherche avait permis de démontrer que la construction passive fonctionne à très haute altitude.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

L’isolation thermique des murs

Qu’il s’agisse de vieilles bâtisses réhabilitées ou d’édifices modernes, les performances thermiques des maisons de parcs, maisons de sites, maisons de réserves… interrogent les gestionnaires : comment leur conférer un optimum de performance thermique ? La question est d’autant plus pertinente que l’accumulation d’erreurs est chose courante.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

L’écoresponsabilité, urgente urgence

Hubert Reeves, physicien, affirme que si nous ne changeons rien à nos comportements, dans cent cinquante ans, nous aurons atteint un point de non-retour au-delà duquel l’espèce humaine est condamnée. « Agir et réagir » devrait donc sonner comme un credo pour chacun d’entre nous, à tout moment, à tout niveau. Car les vrais changements ne viendront pas des grandes actions gouvernementales ou intergouvernementales, ils émaneront plus sûrement de l’action quotidienne. Chaque citoyen, chaque gestionnaire, chaque lecteur d’Espaces naturels porte la responsabilité de son exemplarité.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Responsabilité environnementale

Qui dit « responsabilité » dit capacité de répondre de ses actes. Dans le domaine environnemental, l’intégration est devenue le maître mot des conventions internationales, des traités européens, de la législation française : la protection de l’environnement doit faire partie intégrante de tout processus de développement (principe 4 de la déclaration de Rio - 1992).

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Cohérence, crédibilité et dimension sociale

Collectivité, entreprise, association… pour toute organisation, l’écoresponsabilité est une ardente obligation. Quatre raisons au moins nous poussent à cette affirmation :

• Elle contribue à diminuer directement des problèmes environnementaux, par les économies d’énergie, la lutte contre l’effet de serre, la gestion des déchets, le changement des modes de consommation et de production, etc.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Résultats probants pour salariés impliqués

Dans le cadre d’un contrat Atenée1 conclu en 2005 avec l’Ademe, le Parc naturel régional Livradois-Forez s’est engagé dans une politique énergétique volontariste visant à réduire d’un facteur 4 les gaz à effet de serre d’origine énergétique émis sur son territoire. Les élus, qui ont souhaité commencer par « balayer devant leur porte », ont mis en place un système de management environnemental à la maison du parc.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Pour ou Contre un fonds de compensation carbone ?

Les fonds de compensation ont désormais acquis une notoriété indiscutable. Puisque nos choix et nos comportements ne peuvent éviter, dans le contexte socio-technique actuel, de contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, on peut, en finançant des actions visant à fixer le CO2 ou à réduire les émissions par d’autres, obtenir un bilan neutre en carbone.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Que faire juridiquement ?

Dans les terrains de campings, des résidences s’agglutinent dans les sites inscrits ou classés ou sur le littoral, en dépit du code de l’urbanisme qui prévoit pourtant (article L. 146-5 alinéa 1) que, dans les communes littorales, « l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme (Plu) ». Toute construction sur les rivages de la mer est interdite.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Une espèce banale d’intérêt patrimonial

La mauvaise santé du lapin pose des problèmes pour la conservation de certaines espèces emblématiques. C’est le cas, en zone méditerranéenne (d’où le lapin est originaire), des prédateurs spécialistes ou fortement dépendants, tels le lynx ibérique, l’aigle impérial en Espagne, ou l’aigle de Bonelli en France. C’est également le cas, sur le littoral atlantique, du lézard ocellé qui utilise les terriers du lapin. La baisse de la pression de pâturage du lapin sur la végétation a aussi eu des répercussions sur la biodiversité et la dynamique de certains écosystèmes (dunes, pelouses).

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Dévitaliser des souches de saules en marais tourbeux alcalin

L’envahissement des marais par des fourrés de saules est la hantise des gestionnaires d’espaces naturels. En effet, les souches des saules produisent de nombreux rejets après la coupe. Sur les secteurs déboisés non pâturables et non mécanisables tels les tremblants ou îlots, le Conservatoire des sites naturels de Picardie a donc recherché des techniques efficaces et peu coûteuses pour contrecarrer le saule cendré en évitant les produits phytosanitaires.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Les dunes d’Hattainville forment les gestionnaires de demain

Les vastes dunes d’Hattainville sont parsemées de vingt-cinq hectares de dépressions humides. En 1996, une première collaboration pédagogique avec une classe de techniciens en gestion et protection de la nature du lycée agricole de Sées tombe à pic : les gestionnaires trouvent de l’aide pour mettre en place un programme de conservation des dépressions humides arrière dunaires ; les pédagogues y voient l’occasion d’apporter à leurs élèves la dimension pratique, indispensable à la qualité de leur enseignement.

Espaces naturels n°22 - avril 2008