Le dossier lu par... Philipson Francfort

Préserver la biodiversité est l’affaire de l’État que les collectivités territoriales, les communes, leurs établissements et agences associés et la société civile. Ainsi, la loi Biodiversité du 8 août 2016 apporte un cadre rénové à la gouvernance de la biodiversité en France et dans les outre-mer en renforçant le rôle de chef de fi le des régions, garantes de la mise en cohérence des objectifs nationaux, définis dans la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), avec les spécificités locales traduites dans les Stratégies régionales pour la biodiversité (SRB).

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Quel bilan pour la loi de 2006 ?

La loi de 2006 a modifié le statut des parcs nationaux (qui datait de la loi du 22 juillet 1960).

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Reconquérir la biodiversité régionale

La loi confie aux régions la responsabilité d’élaborer et mettre en œuvre les Stratégies régionales pour la biodiversité (SRB) en lien avec les politiques de l’État. Depuis la première Stratégie nationale pour la biodiversité de 2004, deux générations de SRB se sont succédées. La loi Biodiversité de 2016 marque le changement avec les SRB dites « nouvelle génération » qui s’accompagnent de principes nouveaux visant à en faire des cadres d’actions ambitieux et intégrateurs.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

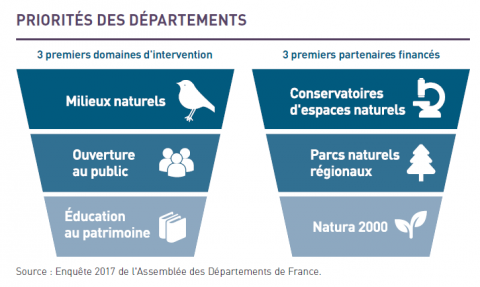

Préserver et aménager : les départements en première ligne

Les conseils départementaux déterminent les espaces naturels à protéger sur leur territoire en fonction d’enjeux environnementaux. Ils peuvent soit acquérir directement ces espaces par préemption, soit les protéger par le biais d’une convention avec le propriétaire du site. Dès lors, ces sites deviennent des espaces naturels sensibles.

UNE CHARTE, 400 000 HECTARES PRÉSERVÉS

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Mobiliser les compétences associatives au service des réseaux écologiques

La Trame verte et bleue (TVB) est un outil de préservation de la biodiversité visant à mieux prendre en compte les enjeux de maintien et de renforcement de la fonctionnalité des milieux naturels, notamment à travers l’aménagement du territoire. Cette politique nationale se décline à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Les collectivités territoriales ont donc un rôle important à jouer dans sa mise en œuvre via les outils de planification et les projets d’aménagement. Mais elles sont parfois démunies sur un sujet qui peut être perçu comme très technique et scientifique.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Natura 2000, des collectivités s’engagent

Pourquoi votre collectivité a-t-elle choisi de s'engager dans le portage du site Natura 2000 ? Comment cela s'est-il passé?

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Accompagner et fédérer les communes et intercommunalités

En milieu rural, communes et Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont souvent un personnel réduit, avec peu ou pas d’écologues, et s'appuient donc sur les équipes pluridisciplinaires des 54 PNR pour intégrer la biodiversité dans l’exercice de leurs compétences (urbanisme, aménagement du territoire, valorisation touristique, gestion de l’eau, entretien de terrains ou de bâtis publics, etc.). Les PNR sont ainsi régulièrement contactés par les élus communaux pour résoudre un « problème de nature au quotidien » (exemple du PNR Vosges du nord avec les chauves-souris, cf.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Le département au chevet de la nature ordinaire

En quoi le Schéma départemental des espaces naturels du Pas-de-Calais (Sden 62) est-il original ?

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Piliers de l’action collective régionale

En inscrivant dans la loi pour la Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (dite loi Biodiversité) que les régions et l’Agence française pour la biodiversité (AFB) peuvent conjointement créer des Agences régionales de la biodiversité (ARB), le législateur avait l’ambition de modifier en profondeur le paysage institutionnel et politique pour reconquérir la biodiversité dans les territoires. Qu’en est-il aujourd’hui ?

TROIS PRINCIPES FONDATEURS, QUATRE DOMAINES D’INTERVENTION

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Un estuaire et des hommes

Un estuaire est un milieu riche où, à Pénerf, se côtoient, sur un faible espace depuis des décennies, agriculture et ostréiculture. Des activités récentes ont modifié cet équilibre : industries, tourisme et urbanisation. Sur ce petit bassin côtier, il faut travailler ensemble dans le respect de la nature, pour l’épanouissement des hommes et l’avenir du territoire. Il est le lieu d’une démarche participative ayant pour objectif commun la reconquête de la qualité bactériologique de l’eau des zones conchylicoles.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Le dossier lu par... Philippe Dupont

Sujet constamment repris lorsque l’on travaille sur les pressions exercées sur les milieux, la question des pollutions diffuses doit impérativement être regardée en profondeur. C’est un sujet difficile à appréhender : outre le fait que ce type de pollution n’est la plupart du temps pas visible, elle concerne de très nombreuses substances, aux effets diversifiés, par de nombreux mécanismes physiques, physiologiques, écologiques… parfois d’une grande complexité. Certains impacts sont parfois bien compris, notamment du fait de leurs retombées sociales ou économiques directes.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Qu'est-ce qu'une pollution diffuse ?

La pollution diffuse concerne les cas de contamination des eaux dont les origines sont généralement connues, mais pour lesquelles il est difficile voire impossible de repérer géographiquement des rejets dans les milieux aquatiques et les formations aquifères.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Impacts des pollutions diffuses (1) Écosystèmes littoraux

Les écosystèmes lagunaires, situés à l'interface entre milieux continental et marin, sur des linéaires côtiers de plus en plus anthropisés, constituent des sites sensibles, particulièrement sujets aux pollutions chimiques, qu'elles soient diffuses ou ponctuelles. Leur confinement accentue en effet le risque d'impact de polluants chimiques sur leurs écosystèmes. Dans ce contexte, la question des contaminants, et de leurs effets sur les écosystèmes littoraux, doit être placée au centre des préoccupations autant politiques que scientifiques.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Impacts des pollutions diffuses (2) Faune et flore aquatiques

Les substances actives et leurs produits de dégradation sont présents dans le milieu à l’état de mélanges plus ou moins complexes, à des niveaux de concentration généralement faibles à modérés.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

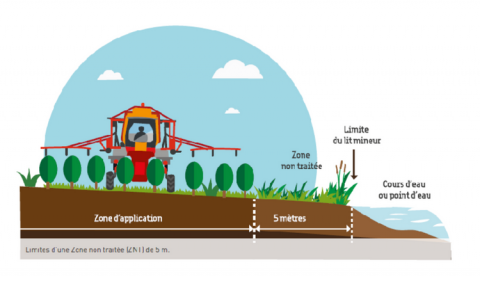

Ce qu'il faut savoir sur la règlementation des PPP

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

La mise sur le marché et l'utilisation des PPP sont régies par le RCE n°1107-2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009. Ce règlement fixe les exigences et conditions d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants ainsi que les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Quand amélioration de la connectivité peut rimer avec contamination

Les 5 300 ha du salin de Giraud acquis par le Conservatoire du littoral, entre 2008 et 2012, constituent aujourd’hui le site des Étangs et marais des salins de Camargue. Ce changement foncier s’est traduit par une profonde modification du fonctionnement hydraulique du site, qui était composé en grande partie d’anciennes lagunes et sansouires transformées par endiguement en marais salants dans les années 1960.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Agir en tant qu'expert

Pas de rejets polluants dans le milieu marin sans l'accord du conseil de gestion. C'est la loi de 2006 qui inclut, dans les prérogatives des parcs naturels marins, la production d'avis conformes* pour les activités soumises à autorisation qui pourraient avoir un effet notable sur le milieu marin. Ainsi, le Parc naturel marin d'Iroise (PNMI) a pu rendre des avis sur des autorisations pour l'aquaculture ou pour d'autres installations polluantes (installations classées nécessitant un arrêté préfectoral).

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Les imperfections des très gros arbres accueillent une grande diversité d’espèces forestières

Plus de 25 % des espèces animales et végétales des forêts, soit plusieurs milliers, résident dans le bois mort ou dans des imperfections des arbres vivants ou dépérissants. Les défauts des arbres constituent des milieux de vie de petite dimension, communément appelés micro-habitats. Les cavités vides, comme les trous de pics, sont utilisées comme abris contre le mauvais temps ou les prédateurs, ou bien comme sites de reproduction, par des chauves-souris, des rongeurs et par 40 % des oiseaux forestiers.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

La forêt est multifonctionnelle, les acteurs forestiers aussi

La gestion de la forêt en « concertation » est prévue par le législateur. L’article premier du code forestier précise que la « politique forestière peut être adaptée, en accordant une importance différente aux trois fonctions des forêts [économique, environnementale et sociale], selon les enjeux identifiés aux niveaux régional et local et les objectifs des propriétaires ». Mais comment mettre en place cette approche partenariale au service de la gestion forestière ? En Rhône-Alpes, un réseau tente d’y répondre en initiant réflexion et travail commun.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011

La France doit recourir à l’importation

La France consomme plus de bois que n’en produisent ses forêts. Elle a donc recours à l’importation de bois tropicaux, de pâte à papier, de sciages résineux et de produits finis tels que les meubles. Cette situation participe d’ailleurs, plus ou moins directement, aux excès d’exploitation de certains pays.

Espaces naturels n°36 - octobre 2011