La catastrophe pousse à élargir le champ de vision

Comment avez-vous réagi, en tant que gestionnaire d’espaces naturels dans les jours qui ont suivi la tempête ?

Espaces naturels n°46 - avril 2014

Défense côtière et réserve naturelle : gérer le paradoxe

La tempête Xynthia, par les dégâts humains et économiques générés sur le littoral atlantique, a déclenché une politique publique de défense contre les inondations (Programmes d’actions et de préventions des inondations, Plan submersions rapides). La baie de l’Aiguillon est une vaste surface de vasières et de prés salés accueillant de nombreux oiseaux d’eau migrateurs et hivernants située à l’aval du Marais poitevin. Elle est bordée de digues dont un linéaire important est intégré dans le périmètre de la réserve.

Espaces naturels n°46 - avril 2014

Quelles responsabilités pour les gestionnaires ?

Gilles Boeuf, président du Muséum national d’histoire naturelle, professeur à l’Université Pierre & Marie Curie, professeur invité au Collège de France

Espaces naturels n°46 - avril 2014

Se préparer pour accompagner la nature

Depuis des millénaires, le climat de la planète change, façonnant et structurant les espaces naturels, mais aussi l’utilisation que nous en faisons ainsi que les biens et les bénéfices que nous en tirons. Les changements climatiques actuels ne sont donc pas exceptionnels par leur amplitude, mais plutôt par le laps de temps sur lequel ils se déroulent. En effet, la température moyenne à la surface du globe augmente depuis 1861.

Espaces naturels n°46 - avril 2014

Les espaces naturels, lieux d’observation privilégiés

Certains paramètres évoluent lentement : par exemple, hausse de températures moyennes, de l’ordre de 0,2 °C par décennie, hausse du niveau marin, de l’ordre de 3 mm/an se traduisant dans certaines conditions par un déplacement de trait de côte de 30cm/an, évolution des précipitations moyennes. Les extrêmes peuvent être affectés : canicules, sécheresses, intensité maximale de précipitations, par exemple.

Espaces naturels n°46 - avril 2014

Les espaces naturels, lieux d’observation privilégiés (2)

L’enjeu scientifique réside alors dans la mise en évidence et le décryptage des conséquences de tels bouleversements.

Espaces naturels n°46 - avril 2014

Protéger le potentiel évolutif

La composition en espèces peut varier du fait de l’extinction de certaines d’entre elles, de la prolifération d’autres. En effet, les espèces qui composent les communautés ne sont pas également vulnérables face aux changements climatiques : on note par exemple, à l’échelle de l’Europe entière, un net enrichissement en espèces thermophiles des communautés locales d’oiseaux et de papillons.

Espaces naturels n°46 - avril 2014

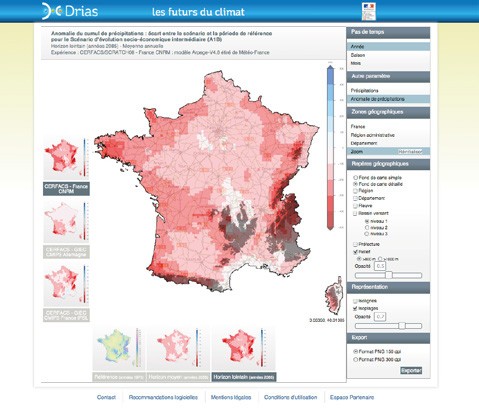

Quel temps fera-t-il en 2085 ?

Plus qu’un portail, Drias, les futurs du climat ambitionne d’être un service, à la croisée des laboratoires et de la société, apte à accompagner, expliquer, et faciliter l’accès à l’information climatique pour toutes les composantes de la nation, qu’ils soient utilisateurs finaux ou intermédiaires. Ainsi, une assistance téléphonique permet de répondre aux questions les plus simples et de relayer vers les partenaires les mieux armés pour des travaux plus significatifs.

Espaces naturels n°46 - avril 2014

Comment préparer sa gestion aux changements environnementaux ?

Divers modèles intégrant plusieurs scénarii climatiques ont été utilisés pour simuler la répartition des espèces d’arbres forestiers aux horizons 2050 et 2100.

Espaces naturels n°46 - avril 2014

La sylviculture doit prendre les devants

Nous devons nous préparer à un réchauffement de +1,5 à +4,5°C au cours du XXIe siècle, selon l’évolution des émissions de gaz à effet de serre. Ce réchauffement devrait s’accompagner en Europe d’une modifi cation du régime des précipitations, augmentées au Nord et diminuées vers le Sud. à la charnière de ces deux zones, l’évolution du climat de la France est marquée par une forte incertitude sur l’évolution du défi cit hydrique estival, paramètre déterminant pour la forêt.

Une Forêt très liée au climat

Espaces naturels n°46 - avril 2014

Quand chaque action de gestion est une expérimentation

Le fonctionnement du littoral camarguais a été perturbé par les nombreux aménagements sur le Rhône et son bassin versant (barrages, endiguement), ainsi que sur le littoral avec la multiplication des ouvrages de défense contre l’érosion.

Espaces naturels n°46 - avril 2014

Regarde où tu vas…

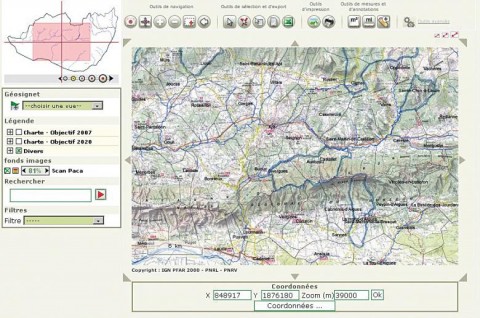

Complexe mais moins compliquée qu’il n’y paraît, la mise en place d’un système d’information géographique (SIG) suppose de suivre une démarche rigoureuse pour se poser les bonnes questions. Avant la mise en œuvre, le calendrier distingue deux phases : les études et l’acquisition. À chacune ses embûches et ses solutions…

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Le management via l’informatique

La pluridisciplinarité effective ! Telle est la force des équipes œuvrant dans les structures gestionnaires d’espaces naturels. Leur manager doit d’ailleurs promouvoir tous les dispositifs permettant le partage d’information, la compréhension réciproque et la fierté de communiquer ensemble. Parmi eux : les outils de cartographie informatique.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Estimation d’effectifs, passez la méthode au crible

Un simple décompte des individus (dénombrement) présents sur un site peut suffire pour estimer la taille d’une population animale ou végétale. Cette méthode a l’air aisée mais suppose que tous les individus présents soient comptabilisés. Il faut donc qu’on ait 100 % de chances de les détecter. Parce que cette situation est exceptionnelle (elle suppose qu’il y ait peu d’individus et qu’ils soient faciles à observer), les résultats des comptages sont un mélange entre effectifs réels et détection effective des individus.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Les enjeux nationaux de l’action locale

Nombre de gestionnaires utilisent des systèmes d’information géographique (SIG) au service de leurs missions. Comment pourrait-il en être autrement ? Aujourd’hui, du reste, ces SIG évoluent vers des services d’information du territoire (SIT) où les données numériques sont collectées, recoupées, diffusées, afin de constituer des aides à la décision. Les pages qui suivent en illustrent les déclinaisons, les limites et les utilisations.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Indispensable outil d’aide à la décision

La mise en place d’un système d’information géographique (SIG) vise des objectifs de court et long terme. À court terme, le SIG répond aux besoins opérationnels et quotidiens (cartographie thématique, gestion technique ou analyse) ; à long terme, il vise la création de bases de données fiables et pointues. Donnons ici quelques repères sur le rôle de la géomatique dans les espaces naturels.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

La bonne carte

Qu’est-ce qu’une bonne carte ? Hormis la part d’esthétique et donc de subjectivité, sa lisibilité repose sur quelques règles :

• Simplifier. Modéliser le réel en le simplifiant selon la problématique : une carte sur la protection des espaces naturels d’un département ne devra pas fournir tous les axes routiers du département. Seuls quelques axes principaux seront représentés pour que l’utilisateur se repère dans son territoire.

• Donner des repères. La carte doit comprendre : un titre, une légende, l’orientation, l’échelle et les sources des données.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

L’informatique se fait nomade

Depuis sa création en 1973, le Parc national des Écrins a réalisé de nombreux inventaires afin d’identifier les espèces présentes sur son territoire. Mais ces inventaires ont du mal à s’adapter aux problématiques de suivi des protocoles naturalistes. Pour un scientifique en effet, un inventaire flore répété cinq années au même endroit sert généralement de suivi. Alors que pour un ordinateur, il faut trouver un élément reliant ces cinq lignes de données qui, sinon, n’ont aucun lien entre elles.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Quelle base de données choisir ?

Manque d’outils performants ou défaut de coordination entre scientifiques et informaticiens ? Les aires protégées disposent d’une quantité impressionnante de données, papier ou informatisées, difficiles à traiter, à partager, à réutiliser en raison d’une organisation généralement confuse.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Géomaticien. Pas magicien.

Question : que peut-on attendre des géomaticiens, ces professionnels dont les compétences se situent au carrefour de la géographie et l’informatique ?

Réponse : fournir des outils d’aide à la gestion et la protection des espaces naturels et, pour cela, constituer des bases de données organisant les informations relatives au parcellaire foncier, à l’occupation du sol, au réseau hydrographique, aux inventaires écologiques, aux activités socio-économiques… généralement complétées d’images aériennes et de fonds topographiques. Mais plus concrètement ?

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Point focal national, acteur délaissé ?

Lorsqu’un accord multilatéral sur l’environnement (AME) est signé, les différents gouvernements nomment des points focaux ; à savoir des agents dont le rôle est de représenter leur État au sein de cette convention. Ceux-là ont également pour mission d’agir pour que leur pays intègre dans ses politiques les différentes recommandations définies lors des conférences des Parties1 contractantes de cet accord.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Pour une coopération internationale, suivez les migrateurs

Les petits ruisseaux font de grandes rivières est-il coutume de dire. Rien n’est plus vrai pour l’Observatoire des limicoles côtiers qui débute par des activités de comptage « des plus courantes » pour prendre aujourd’hui une dimension internationale. C’est en 2000 que, dans le sillage de l’Observatoire du patrimoine de Réserves naturelles de France, quelques gestionnaires de réserves naturelles se lancent dans la mise en œuvre d’un protocole commun de surveillance des oiseaux limicoles sur le littoral français métropolitain.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Coopération décentralisée, coopération durable

Au Brésil, le réseau des parcs naturels régionaux de France accompagne la mise en œuvre du programme « Mosaïques d’aires protégées », engagé avec le ministère de l’Environnement brésilien dans le cadre de sa politique nationale de gestion durable des territoires. Ce programme vise le renforcement de la gestion intégrée de mosaïques d’AP (aires protégées entourées de territoires interstitiels) conjuguant développement économique, gestion durable des ressources naturelles, amélioration de la qualité de vie.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

« Nous sommes allés en France, nous avons redécouvert le Québec »

Le Québec s’est doté d’une stratégie visant à créer un réseau d’aires protégées représentant 8 % de son territoire. La protection des aires terrestres est bien engagée, celle du milieu marin semble plus difficile. C’est dans ce cadre que vous avez souhaité un échange avec la France ?

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Des initiatives pour une mise en réseau des hommes, des sites et des données

Ils vivent dans un autre monde, ils m’ont l’air un peu déconnectés du réel, tels furent les propos d’un représentant du secteur privé qui venait d’assister, en observateur, à une conférence internationale sur l’environnement.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008