Préserver les pollinisateurs sauvages en milieu naturel

La Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a publié en 2016 sa première évaluation portant sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. Ce rapport révèle qu’« un grand nombre d'espèces d’abeilles sauvages et de papillons ont connu des déclins en termes d’abondance, de présence et de diversité aux échelles locales et régionales en Europe ».

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Sensibiliser aux risques majeurs, comment s'y prendre ?

Paradoxalement, 72 % des Français qui vivent en zone inondable ne pensent pas être exposés à un risque d'inondation. En France, plus de 17 millions d’habitants sont exposés au risque d’inondation. Ce devrait être un sujet majeur de l'éducation à l'environnement. Mais au premier regard, les risques majeurs n’offrent pas d’entrée facile. Ils ne bénéficient pas de l’attractivité spontanée que véhiculent certains sujets environnementaux.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Ce qui se cache sous le paysage

En quoi consiste votre méthode pour identifier le patrimoine géologique d'un site naturel ?

La méthode décrite dans le Cahier de géologie s'adresse à tous, en particulier aux non-géologues. Elle permet, par le biais de questionnements très simples et progressifs, d'identifier les éléments géologiques, puis de repérer ceux qui peuvent être considérés comme du patrimoine.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Jason, un outil acoustique de veille du territoire

Espaces naturels n°50 - avril 2015

24h naturalistes : quel intérêt pour la biodiversité ?

Espaces naturels n°50 - avril 2015

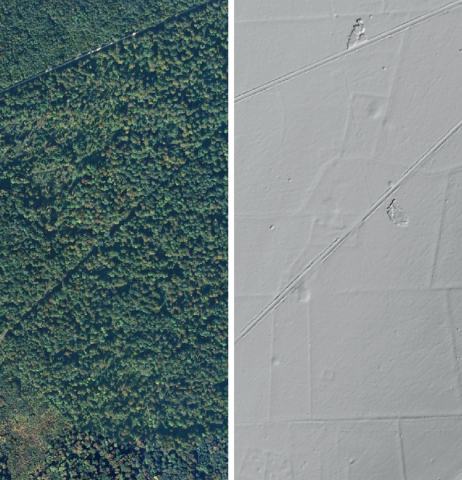

LIDAR : outil précis et opérationnel pour cartographier la forêt

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Vive le conflit !

En quelques années, la conception des espaces protégés s’est renouvelée dans ses fondements écologiques et sociaux au point de passer de l’appréhension d’une nature remarquable à celle de biodiversité ordinaire, de la notion de conservation à celle de la gestion dynamique, du gouvernement à la gouvernance.

Un changement de paradigme s’est opéré et chacun de ces « déplacements » favorise la prise en considération de nouveaux objets et la mise en œuvre de pratiques souvent situées aux interfaces de mondes qui, jusque-là, s’évitaient.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Et si on créait un club nature ?

Pas besoin de créer une structure associative ! Il suffit d’adhérer à la fédération Connaître et protéger la nature, d’approuver la charte et de choisir un nom. C’est fait. Votre club personnel CPN est créé. Il ne vous reste plus qu’à vous retrouver en nature, le temps de l’envie ou du besoin… deux heures chaque mercredi ou une fois par mois, jeunes, adultes, familles, enfants. Certains clubs existent depuis plus de trente ans. Ici, les plus expérimentés accompagnent les novices. S’agit-il de promouvoir l’environnement ? De sensibiliser à la nature ? De former aux milieux naturels ?

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Les tests de puissance pour optimiser ses protocoles de suivis

En professionnel, le gestionnaire d’espaces naturels doit valider la pertinence des actions qu’il a mises en œuvre. Or, de nombreuses études révèlent l’absence fréquente de résultats statistiquement significatifs lors des évaluations. C’est pourquoi un protocole rigoureux et solide doit être élaboré. Le gestionnaire définira notamment des objectifs clairs et anticipera sur l’analyse afin que les données soient facilement exploitables.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Aménager les berges : vive le végétal

Aménager les berges d’un cours d’eau. Quel type d’ouvrage choisir ? En termes de biodiversité, l’enjeu est de taille. Entre terre et eau, les ripisylves présentent une très grande richesse floristique et faunistique. En accueillant les espèces circulantes, elles jouent un rôle majeur de corridors biologiques.

Espaces naturels n°34 - avril 2011

Sylvain Dubreux : « Mes élèves ? De futurs chefs d’équipe »

Il y a des profs qui marquent. Sylvain Dubreux est de ceux-là. Enseignant au lycée agricole de Tilloy-les-Mofflaines, il forme ses élèves au brevet de technicien supérieur Gestion et protection de la nature (GPN). Son approche du cursus scolaire repose sur un constat : pas assez de pratique ! « Au lycée, on n’est pas suffisamment équipé pour approfondir les gestes techniques. On se concentre sur la théorie sans réellement toucher au terrain.

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

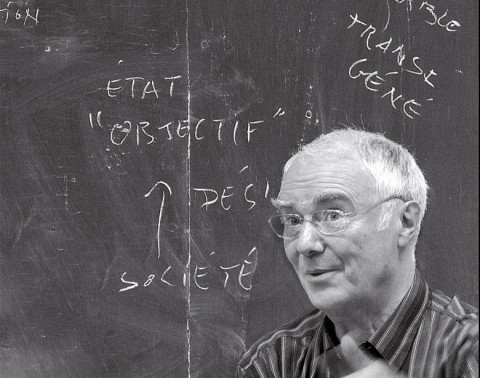

Finie l’idéologie de l’équilibre naturel

Olivier Scher. Dans votre ouvrage, vous nous invitez à réfléchir au nécessaire abandon du paradigme d’équilibre pour adopter la notion de trajectoire. Est-ce à dire qu’un gestionnaire d’espaces naturels doit agir contre la dynamique naturelle d’un écosystème quand elle va à l’encontre de son objectif de gestion ou, au contraire, doit-il accompagner le changement ?

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Le Field-map, une technologie mobile pour un suivi des données de terrain

Une réflexion visant à simplifier le suivi de données écologiques a été menée par l’Institut de recherche sur les écosystèmes forestiers de République tchèque. Le Field-map, technologie souple et flexible, a été développé à cette occasion. Elle permet d’effectuer collecte et cartographie des données à l’aide d’outils électroniques transportables sur le terrain.

Le système relie un ordinateur avec les appareils de mesures. Sur l’ordinateur, un logiciel (Field-map) associe un gestionnaire de base de données à un système d’information géographique (SIG).

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Inventorier les syrphes pour évaluer l’état de conservation d’un milieu

Elles ressemblent à des guêpes, ce n’en sont pas : les syrphes appartiennent à l’ordre des diptères1. Ces insectes, qui occupent des niches écologiques très diversifiées à l’état larvaire, ont permis de construire une méthode scientifique d’évaluation de l’état de conservation des habitats (cf. Espaces naturels n° 21).

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

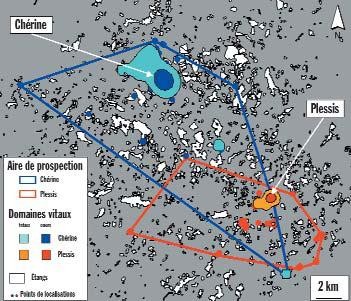

Mesurer la fonctionnalité des milieux

Située au cœur de la Brenne, la Réserve naturelle de Chérine compte à peine 145 hectares. Cette taille modeste explique pourquoi les espèces d’oiseaux qu’elle vise à conserver dépendent en partie du fonctionnement hydraulique, mais aussi écologique, des espaces périphériques à la Réserve. La question est alors de savoir quelles conditions il faut réunir pour que les espaces protégés remplissent véritablement leur rôle conservatoire. Et, entre autres (c’est ce que nous verrons ici), quel est l’impact des ressources alimentaires dans la fonctionnalité des milieux.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

L’Observatoire national surveille les évolutions

Il n’est plus guère de région d’Europe où la pérennité de l’écosystème prairial, lorsqu’il subsiste, ne soit sérieusement compromise. Les mutations agricoles successives aboutissent toujours, tantôt à l’abandon des prairies, tantôt à une gestion de moins en moins compatible avec la préservation de leur flore et de leur faune.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les vertus de la fabrication d’outils

Loupes, jumelles, filets troubleau1 ou à papillons, aquariums, boussoles, thermomètres, pièges… La panoplie du naturaliste regorge d’outils dont la fabrication et l’usage s’avèrent très motivants et formateurs pour les enfants de 4 à 99 ans. Pour l’animateur-nature, ces outils d’exploration, de mesure, de découverte, sont donc autant d’auxiliaires pédagogiques fondés sur une approche de terrain, concrète et réaliste !

Fabriquer, c’est tout un art

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

En toute lucidité…

La gestion d’espaces naturels par traction animale est une idée séduisante. Commençons toutefois par une mise en garde : attention au phénomène de mode ! Certes, l’hippotraction répond aux exigences de développement durable et concilie les aspects environnemental, social, économique. Sa viabilité, cependant, est conditionnée à une étude économique et à une obligation de formation des agents utilisateurs.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006