Responsabiliser les propriétaires de chats

Choyé depuis des millénaires par les humains, le chat, devenu domestique, est aujourd’hui l’animal de compagnie le plus apprécié des Français ; sa population dans nos foyers s’est largement accrue, passant de 10 millions en 2006 à près de 13,5 millions en 20161. Par ailleurs, la population de chats errants est estimée entre 8 et 10 millions, à quoi s’ajoute un nombre inconnu de chats harets (à l’état sauvage).

Espaces naturels n°64 - octobre 2018

La mise sous cloche est un cliché

Les aires protégées sont des objets symboliques qui véhiculent une image de mise sous cloche, d’outil d’État, de « pré carré des écolos ». Certains acteurs locaux soupçonnent les gestionnaires de vouloir tout interdire, d’être payés à « regarder pousser les fleurs ».

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

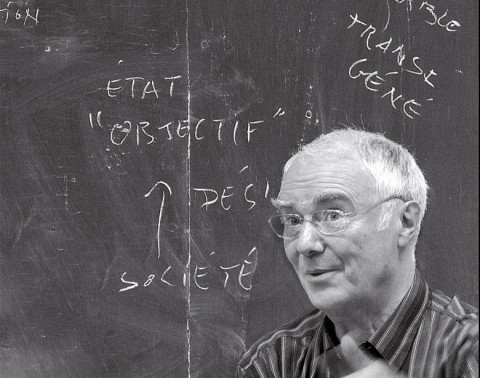

Finie l’idéologie de l’équilibre naturel

Olivier Scher. Dans votre ouvrage, vous nous invitez à réfléchir au nécessaire abandon du paradigme d’équilibre pour adopter la notion de trajectoire. Est-ce à dire qu’un gestionnaire d’espaces naturels doit agir contre la dynamique naturelle d’un écosystème quand elle va à l’encontre de son objectif de gestion ou, au contraire, doit-il accompagner le changement ?

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Les dépendances vertes autoroutières : des zones refuges pour la biodiversité

Le réseau autoroutier a connu un essor sans précédent. En France, il est passé de 170 km en 1960 à plus de 8 200 km aujourd’hui, tandis que 25 000 km sont prévus pour 2025. Ce développement se traduit par des impacts négatifs sur l’environnement : destruction d’habitats, fragmentation, pollution, dispersion d’espèces exotiques, destruction directe par collision, etc. Près de 20 % de la superficie des pays industrialisés serait ainsi affectée par le réseau routier.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

L’ambiguïté d’une « mauvaise herbe »

Plante toxique, les agriculteurs tentaient autrefois d’éliminer le vératre. En effet, cette espèce cataloguée « mauvaise herbe » peut vite devenir dominante, notamment lors du changement de pratiques agricoles. Il en est ainsi quand un pâturage montagnard est abandonné ou quand un pâturage est brouté plus intensivement. Dans le premier cas, des plantes plus compétitives, notamment des arbustes, remplacent la végétation herbacée ; dans le second, les plantes fourragères sont progressivement remplacées par des plantes moins appétantes pour le bétail.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

Un nouveau protocole pour le suivi des forêts

Ce nouveau protocole1 s’est inspiré de dispositifs existants. Il a pour objet de caractériser les peuplements forestiers de France métropolitaine et de suivre leur évolution à long terme. Il cible en priorité les espaces naturels protégés et notamment les Réserves naturelles et biologiques.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

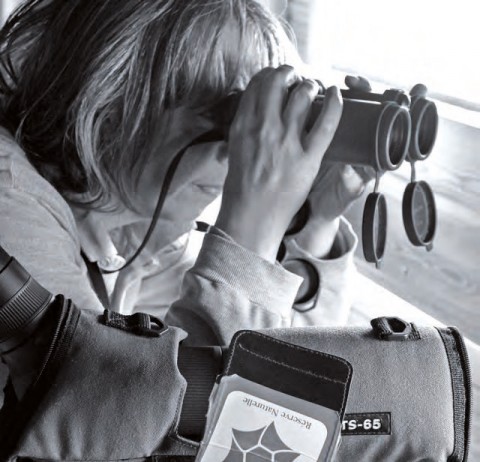

L’émergence de la science participative

Que ce soit pour élaborer des stratégies conservatoires ou en évaluer les effets, les acteurs de l’environnement ont besoin d’obtenir des informations régulières sur la répartition et la dynamique des populations animales et végétales. Ce travail de collecte est cependant difficile à mener par les seuls professionnels, en raison du faible nombre de scientifiques et des multiples attributions des gestionnaires de terrain. La science participative, qui peut se définir comme l’implication de volontaires dans des projets scientifiques, est un moyen de pallier ces difficultés.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

L’Observatoire des papillons des jardins

L’objectif de l’Observatoire des papillons des jardins (OPJ) est de réunir puis d’analyser des données sur les papillons communs à l’échelle nationale, afin d’évaluer la qualité de la biodiversité ordinaire et son évolution temporelle – en lien avec les pratiques des jardiniers ou le changement climatique par exemple. La qualité des observations réalisées par des néophytes a forcément des limites.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

Modéliser la dynamique des paysages

De nombreux travaux font état des changements dans l’organisation spatiale des paysages. Ils s’appuient pour cela sur une très large gamme de sources anciennes. Cartes postales, photographies aériennes, cadastres ou méthodes issues de l’archéologie permettent de restituer les différents états passés. Mais la difficulté réside dans l’analyse de l’organisation et de la mobilité des paysages car deux problèmes se posent : celui de la connaissance des processus en jeu dans cette transformation et celui des interactions entre ces processus.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

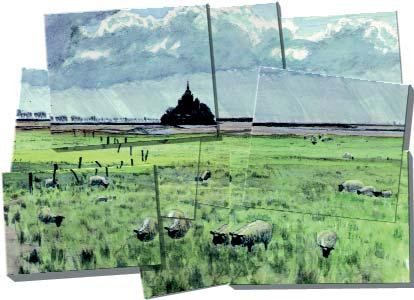

Fonctionnalité écologique des milieux naturels

Créée il y a 7 500 ans par l’élévation du niveau des mers (+ 120 mètres par rapport au niveau marin de la dernière époque glaciaire), la baie du Mont-Saint-Michel a évolué au rythme d’un processus sédimentaire toujours actif qui permet des dépôts actuels de près de 1,5 millions de mètres cubes de tangues 1 et de sables fins. À la périphérie de la baie, les tangues se couvrent d’une végétation de plantes résistantes au sel (les halophytes 2) formant des marais salés dont la progression est estimée à 25-30 hectares par an.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005