Solution locale contre menace globale ?

Les stratégies de conservation de la biodiversité ont historiquement été établies pour lutter contre la perte, la dégradation et la fragmentation des habitats ainsi que la surexploitation des ressources naturelles. Bien qu’efficaces pour réduire les pressions anthropogéniques sur les habitats et les espèces, ces stratégies de conservation pourraient sembler dérisoires face aux dérèglements climatiques attendus au cours des prochaines décennies.

Espaces naturels n°71 - juillet 2020

Préserver les pollinisateurs sauvages en milieu naturel

La Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a publié en 2016 sa première évaluation portant sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. Ce rapport révèle qu’« un grand nombre d'espèces d’abeilles sauvages et de papillons ont connu des déclins en termes d’abondance, de présence et de diversité aux échelles locales et régionales en Europe ».

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

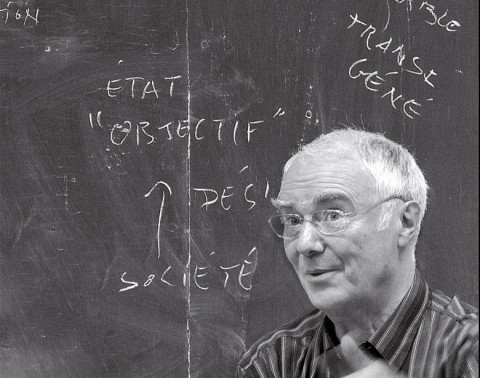

Finie l’idéologie de l’équilibre naturel

Olivier Scher. Dans votre ouvrage, vous nous invitez à réfléchir au nécessaire abandon du paradigme d’équilibre pour adopter la notion de trajectoire. Est-ce à dire qu’un gestionnaire d’espaces naturels doit agir contre la dynamique naturelle d’un écosystème quand elle va à l’encontre de son objectif de gestion ou, au contraire, doit-il accompagner le changement ?

Espaces naturels n°33 - janvier 2011

Un éclairage sociologique

Pour les chercheurs en sciences sociales qui s’intéressent à la mise en œuvre des politiques d’environnement, les démarches de concertation constituent un observatoire particulièrement riche pour comprendre comment ces politiques contribuent à transformer les relations sociales au niveau local en amenant les uns et les autres à se positionner autour d’un objectif de protection de biens collectifs.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

Les Réserves naturelles veillent sur les limicoles côtiers, voici pourquoi…

Le programme de surveillance des limicoles côtiers s’apparente à une véritable veille écologique. À la fois parce que sa couverture géographique est représentative du littoral français mais aussi parce qu’il couvre la totalité du cycle annuel des oiseaux.

Espaces naturels n°14 - avril 2006

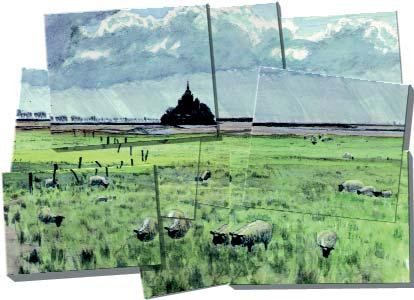

Fonctionnalité écologique des milieux naturels

Créée il y a 7 500 ans par l’élévation du niveau des mers (+ 120 mètres par rapport au niveau marin de la dernière époque glaciaire), la baie du Mont-Saint-Michel a évolué au rythme d’un processus sédimentaire toujours actif qui permet des dépôts actuels de près de 1,5 millions de mètres cubes de tangues 1 et de sables fins. À la périphérie de la baie, les tangues se couvrent d’une végétation de plantes résistantes au sel (les halophytes 2) formant des marais salés dont la progression est estimée à 25-30 hectares par an.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Eco-logique d’une régression

L’enjeu patrimonial est important. Le vison d’Europe est une des espèces de mammifères carnivores les plus menacées au monde. Le groupe spécifique à l’Europe occidentale ne compte plus que quelques centaines d’individus sur un territoire en constante régression. Son extinction semble inéluctable et il est urgent d’intervenir. Mais pour élaborer des hypothèses d’actions favorables, il faut d’abord comprendre les mécanismes de la régression. Il est probable que l’extinction du vison d‘Europe soit due à la conjonction de plusieurs facteurs agissant en synergie.

Une niche écologique

Espaces naturels n°3 - juillet 2003