Prenez-en de la graine !

À 10 ans, quand la plupart des enfants bouquinent J’aime Lire, Marion Tanné achetait ses premiers guides d’identification des plantes… Depuis lors, cette Bretonne d’origine n’a eu de cesse de se vouer à sa passion, la botanique, qu’elle transmet depuis quelques années à ses élèves, étant devenue professeure des écoles. C’est au cours de randonnées avec ses parents, enseignants, qu’elle s’est passionnée pour la montagne et l’identification des plantes d’altitude. Jeune adulte, elle s’est dirigée vers une école d’ingénieur en horticulture et paysage, à Angers.

Espaces naturels n°67 - juillet 2019

Des étudiants en design au service des territoires

Les Parcs naturels régionaux (PNR) ont l’habitude de collaborer avec des universités ou écoles supérieures spécialisées dans l’environnement, l’aménagement du territoire ou encore les sciences humaines et sociales.

Espaces naturels n°67 - juillet 2019

Évaluer pour mieux aménager

L’aménagement du territoire et la construction d’infrastructures ont des impacts sur les services écosystémiques (SE) en supprimant et/ou altérant les écosystèmes ainsi que les espèces qui leur sont inféodées. Les mesures compensatoires s’appuient actuellement essentiellement sur les destructions d’espèces ou d’écosystèmes, protégés ou non. Or ces mesures doivent également considérer des équivalences fonctionnelles et les connectivités écologiques traduites en pertes de services écosystémiques.

Espaces naturels n°67 - juillet 2019

La gestion des espaces naturels à l’heure des « big data »

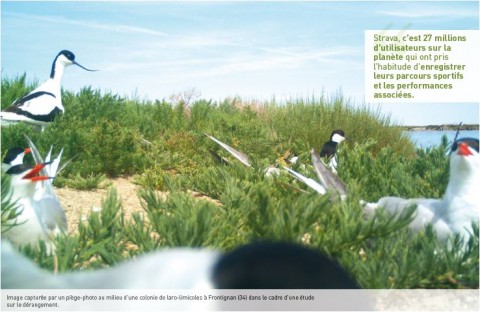

Janvier 2018. Une nouvelle surprenante est relayée par l’ensemble de la presse planétaire : une application destinée aux sportifs a permis la localisation de bases secrètes américaines en Afghanistan, en Irak et en Syrie(1) ! Comment une simple application embarquée sur un smartphone a-t-elle pu conduire à un tel résultat ? La faute à un algorithme qui a permis la production d’une carte de chaleur des zones de pratique (course à pied, cyclisme, trail, sports nautiques) à partir des données collectées par l’application Strava(2).

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Maîtriser l’impact de l’apiculture sur les insectes butineurs sauvages

L’intensification de l’agriculture a profondément modifié les paysages ruraux au cours des cinq dernières décennies, affectant la durabilité des exploitations apicoles. Confrontée à un manque de territoires d’accueil de qualité, l’apiculture productive a désormais recours à des transhumances saisonnières, parfois massives, vers des espaces naturels protégés.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

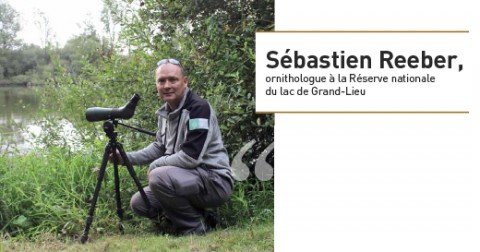

Sébastien Reeber a signé LE guide de référence pour la reconnaissance des canards, des cygnes et des oies.

Sébastien Reeber est en charge, au sein de la Société nationale de protection de la nature (SNPN), du suivi ornithologique à la Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu, qui couvre 2 700 ha sur les 6 300 ha de lac naturel au sud-ouest de Nantes. Mais si son nom vous dit quelque chose, c’est peut-être (aussi) parce que vous avez consulté l’ouvrage Canards, cygnes et oies d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord qu’il a écrit et illustré1. Un livre dont la diffusion internationale contraste avec la modestie sympathique de son auteur.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Un séjour pour renouer avec notre milieu naturel

Le but premier de nos sorties consiste à faire revivre un lien avec la nature, pas toujours très présent dans nos quotidiens de plus en plus urbains. Structure spécialisée dans l'écotourisme depuis 2008, Oxalys Randonnées invite le grand public à la découverte des milieux naturels en moyenne et haute montagne. Cela consiste dans un premier temps à renouer avec des choses simples : réapprendre à marcher dans une bonne position afin de bien gérer son effort, écouter, regarder, sentir.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Les conseils scientifiques, une spécialité française

UNE MODALITÉ D’INTERFACE QUI S’EST IMPOSÉE EN FRANCE

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Jean-Paul Crampe

La montagne est son domaine. JeanPaul Crampe a beau être à la retraite depuis quelques mois, il retourne quasiment chaque jour sur le terrain. Il est entré au Parc il y a plus de quarante ans et signe une carrière marquée par le goût d'en savoir plus et de transmettre les connaissances.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Le conseil général élabore un atlas de paysages et il s’en sert

C’est dans le cadre de sa charte pour l’environnement que le conseil général des Vosges a initié, en 2003, l’élaboration d’un atlas départemental de paysages.

Un outil directement opérationnel puisque son contenu a d’ores et déjà servi en termes d’aménagement du territoire mais également de sensibilisation du public.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Les atlas de paysages : pour identifier et qualifier les paysages de France

Les atlas de paysages constituent l’outil d’identification et de qualification des paysages retenu par la France. Initié en 1994, ce programme mis en œuvre par le ministère en charge des paysages vise à faire en sorte que les services de l’État et les collectivités territoriales (conseil général et conseil régional essentiellement) réalisent ensemble un « état des lieux partagé » pour chacun des départements français. Ces documents de référence représentent une occasion d’intégrer le paysage dans les politiques sectorielles.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Le parc zoologique se mue en espace pour oiseaux sauvages

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, André Lamouroux réalise son rêve. Il achète un lopin de terre en Camargue pour y élever des oiseaux et les offrir à découvrir aux visiteurs.

Autour de sa propriété, il fait creuser un cheminement d’eau sur lequel il installe des cages abritant des espèces locales. Il imagine ainsi un concept innovant : un zoo de plein air. Nous sommes en 1949, le Parc zoologique de Pont de Gau est né.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Un réseau pour adapter les forêts au changement climatique : Aforce

Face à la répétition des événements climatiques extrêmes et devant l’augmentation des dépérissements, les gestionnaires forestiers sont inquiets. Ils doivent anticiper les changements du climat pour adapter leur gestion et leurs choix d’essences. Pour guider leurs décisions malgré les incertitudes, ils ont besoin, à court terme, d’outils de gestion fiables et opérationnels. C’est un des principaux objectifs du réseau mixte technologique (RMT) Aforce, récemment créé, qui rassemble douze partenaires1 du milieu forestier parmi la recherche, le développement, la gestion et la formation.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Une réserve naturelle à fort potentiel humain

Quelques kilomètres à pied et c’est l’immersion en nature. Ici, sur les 200 hectares terrestres du Parc ornithologique du Marquenterre, la présence humaine ne gêne plus les oiseaux. Ils s’y sont habitués et il est loisible de les observer à partir des postes installés tout au long d’un parcours de six kilomètres.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Les corridors du Grésivaudan

Aujourd’hui, sur 70 km de vallée alpine de part et d’autre de Grenoble, il ne reste plus que six corridors bio-logiques pour permettre à la faune de rejoindre les massifs de part et d’autre de la rivière Isère.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

La pollution vitesse lumière

Comment freiner l’emploi de globes lumineux, système inefficace et source de fortes nuisances ? Le Parc naturel régional du Luberon, qui veut lutter contre la pollution lumineuse, propose aux communes d’intégrer dans leurs documents d’urbanisme « la nécessité d’éclairer du haut vers le bas et d’utiliser des dispositifs permettant de faire converger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol ».

Fait rare, élus et habitants semblent aujourd’hui convaincus de ces dispositions. Ce ne fut pas toujours le cas…

Espaces naturels n°26 - avril 2009

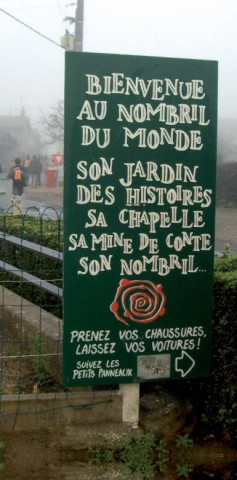

Évaluer un sentier d’interprétation

L’équipement doit accueillir le grand public pour le sensibiliser aux qualités de ce patrimoine. Sempiternelle promesse, qui énonce les objectifs des concepteurs d’un parcours d’interprétation mais ne développe que rarement les attentes ou usages des publics.

Espaces naturels n°22 - avril 2008

Responsabilités partagées

La signalisation de direction est constituée d’une trame principale, permettant d’atteindre l’ensemble des localités du territoire, et de compléments dont le guidage vers les pôles d’intérêt économique, culturel, touristique… Cette ossature principale de la signalisation de direction est définie par trois niveaux de schéma directeur :

- national, pour les liaisons à moyenne ou grande distance sur le territoire national. Il est étudié par l’État, en concertation avec le Département et les grandes villes ;

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Quand les Parcs font appliquer la loi

La prolifération des dispositifs publicitaires porte atteinte à l’image de nos territoires et au cadre de vie de ses habitants. Or, en dépit de la loi de 1979, relative aux dispositifs publicitaires visibles depuis les voies ouvertes à la circulation publique, il n’est pas toujours évident de s’attaquer au problème. Certainement parce que les Parcs préfèrent convaincre plutôt que contraindre, mais aussi parce qu’il n’est pas toujours évident de s’impliquer dans une opération qui s’oppose aux intérêts des acteurs locaux.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

De jour comme de nuit, mener le public à la découverte des tourbières

Chaque fois c’est le même rituel, après le repas, quand l’horizon croque le soleil, une quinzaine de participants s’attroupent autour de l’animateur. Ils font connaissance en attendant le crépuscule. Certains la jouent fanfaronnade : ils n’ont peur ni du noir, ni des serpents qui eux aussi peuplent les tourbières. La majorité, cependant, aborde avec humilité cette visite de nuit , déjà attentifs à l’environnement qu’ils découvrent.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Sur les chemins

A pied, à cheval, à vélo, nombre de randonneurs circulent sur les chemins. Mais est-ce bien du goût des agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, résidents ?…

Immanquablement, de gênes en mécontentements, le risque est grand de voir survenir des conflits d’usage.

Espaces naturels n°5 - janvier 2004