Se concerter pour protéger

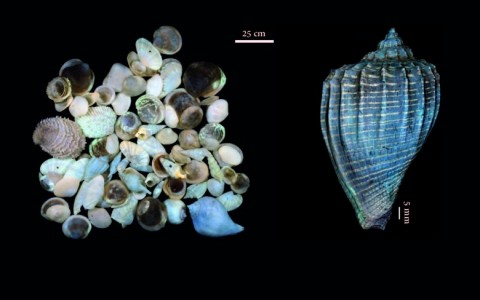

Le Lutétien du bassin de Paris constitue un point chaud de la paléobiodiversité mondiale. Le site paléontologique de Grignon (Thiverval-Grignon, 78) s’impose aujourd’hui comme son gisement phare avec plus de 1 200 espèces marines identifiées sur moins d'un hectare. À proximité, le site remarquable de la ferme de l’Orme (Beynes, 78) comprend pas moins de 400 espèces. Par chance, les pigments résiduels répartis sur les coquilles de mollusques restent préservés après 45 millions d’années d’enfouissement.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

On a fait bouger les MAET

L’arrivée du Plan de développement rural hexagonal (PDRH, qui définit les modalités de mise en œuvre des fonds Feader) 2007-2013 et de son fonctionnement en « engagements unitaires » permettant la construction des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET), a rendu inéligibles à la contractualisation plus des deux tiers de la surface exploitée sur les marais.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Pommes de reinette et pommes d’abbaye

Pour préserver un patrimoine fruitier ancestral menacé face à la standardisation et à l’homogénéisation des variétés commercialisées ; pour assurer la pérennité d’un réservoir génétique, l’abbaye de Beauport présente aujourd’hui un verger conservatoire de trois cents pommiers hautes-tiges, entretenu par pâturage bovin/ovin. Mise en place depuis 1997, cette culture préserve la soixantaine de variétés exclusives du site. En effet, c’est au 18e siècle que remonte la première mention de vergers à l’abbaye de Beauport.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Entretenir la mémoire des gestes

Comme ailleurs… dans chaque commune du Parc naturel d’Armorique une somme d’attitudes et de gestes s’expriment par des corps au travail et des mouvements exécutés par les pêcheurs, ostréiculteurs, agriculteurs…

Comment protéger ce patrimoine culturel immatériel ? En le faisant vivre a répondu le parc qui, en 2011, a demandé à la structure de développement chorégraphique Teem1 de conduire un projet intitulé Quêteur de gestes et passeur de corps.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Des races locales menacées au secours de la biodiversité

Originale, la biodiversité des marais atlantiques est liée à l’élevage extensif. Aussi en 1998, sur l’espace naturel sensible du Daviaud1, le comité scientifique de l’écomusée existant, a préconisé le développement de l’élevage en émettant un double souhait : que le cheptel du musée (vaches, chevaux, mouton, ânes) soit constitué de races anciennes, que la gestion agricole soit conforme aux règles de l’agriculture biologique.

Un programme qui résulte de la vision holistique du territoire propre aux écomusées mais qui, hors du cadre théorique, tourne rapidement au casse-tête.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Au travail, le trait du Nord

À peine une trentaine d’étalons ! Les chevaux de la race trait du Nord1, qui étaient utilisés pour les travaux agricoles, tendent à disparaître. Il faut trois années et nombre d’approbations avant qu’un étalon soit reconnu « reproducteur », la majorité des éleveurs préfèrent alors diriger les jeunes mâles (80 %) vers l’abattoir.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Quels effets pour le citoyen français ?

Une directive impose à l’État un résultat à atteindre, en lui laissant le choix de la forme et des moyens, mais n’a pas d’effet juridique direct sur le citoyen tant qu’elle n’a pas été transposée en droit interne.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Les oiseaux chantent toujours à Beauport

Ce qui est frappant dans la réhabilitation de Beauport, c’est l’adaptation d’une méthodologie issue du milieu naturaliste à une problématique monument historique explique Laurence Meiffret, conservatrice. « Avant de bouger la moindre pierre, nous nous sommes livrés à un inventaire exhaustif de la faune et de la flore présentes sur le site. Nous avons étudié le rapport qu’entretenaient le bâti et l’humain. Seulement, il était impensable de mettre au même niveau le cadre naturel et le monument. Il fallait faire un choix.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Natura 2000

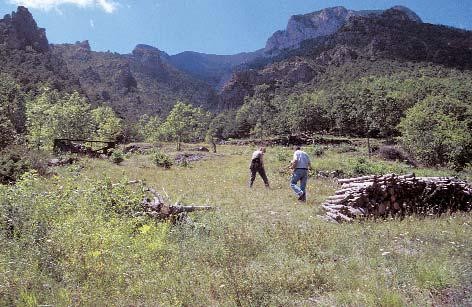

Pour faire court, et au risque d’être réducteurs, nous dirons qu’à Nohèdes, vous avez réussi à faire collaborer un grand nombre d’acteurs à votre démarche. Pourtant, au départ, Natura 2000 avait très mauvaise presse. Comment avez-vous géré ce handicap ?

Nous étions, il est vrai, dans un contexte très négatif. Les quotidiens locaux étaient extrêmement défavorables à Natura 2000, les gens disaient un peu n’importe quoi et prenaient parti contre. En fait, ils ne savaient pas de quoi il s’agissait. C’était la porte ouverte aux rumeurs et aux manipulations.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

De la théorie à la pratique : encore un pas

Chaque site Natura 2000 fait l’objet d’un document d’objectifs. Sa procédure d’élaboration, telle qu’elle est prévue par les textes, laisse une large place à la concertation, dans le but d’aboutir à un document plus négocié qu’imposé. Cette concertation est organisée au travers du comité de pilotage Natura 2000, obligatoirement associé à l’élaboration du document, et dont la composition est arrêtée par le préfet du département (ou le commandant de la région terre si le site relève entièrement du ministère de la Défense).

Espaces naturels n°1 - janvier 2003