Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Que dit vraiment l'ancienneté de l'état boisé ?

Les gestionnaires attentifs à la qualité des écosystèmes forestiers savent combien la continuité temporelle de l'état boisé est un paramètre important pour la biodiversité. L'équation n'est cependant pas si simple car l'ancienneté d’une forêt n'est pas systématiquement synonyme de plus grande biodiversité.

Espaces naturels n°60 - octobre 2017

Pollution lumineuse et biodiversité : un enjeu pour l’ensemble du territoire

L’impact de la pollution lumineuse a été mis en évidence dans les années 1960 par des astronomes gênés dans leurs observations du ciel par l’éclairage artificiel. Il faudra attendre près de vingt ans pour que les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité soient documentés et près de vingt ans supplémentaires pour qu’il commence à être pris en compte. En 2004, le phénomène est défini : « lumière artificielle qui altère le cycle naturel jour/ nuit (nycthéméral) et qui, en conséquence, peut affecter les organismes vivants et leurs écosystèmes. »1

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

La mise sous cloche est un cliché

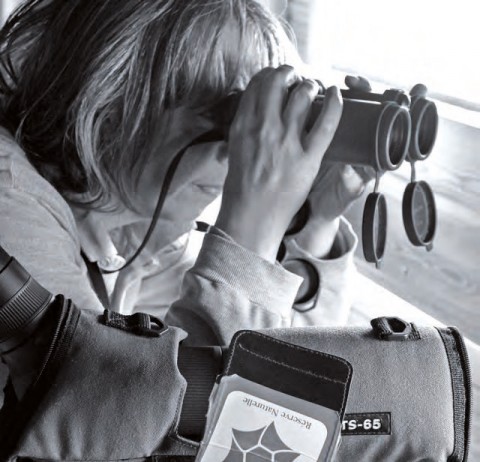

Les aires protégées sont des objets symboliques qui véhiculent une image de mise sous cloche, d’outil d’État, de « pré carré des écolos ». Certains acteurs locaux soupçonnent les gestionnaires de vouloir tout interdire, d’être payés à « regarder pousser les fleurs ».

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Quel rôle pour les réserves naturelles dans le développement des territoires ?

L’interrogation sur les fonctions des réserves naturelles dans les territoires n’est pas une préoccupation récente. Dès les années 1980, alors que la première vague de décentralisation s’instaure et que les accidents écologiques se multiplient, les problèmes environnementaux commencent à se populariser. De nouvelles mesures sont mises en place (lois Montagne et Littoral) et le nombre de réserves naturelles ne cesse d’augmenter.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Établir des priorités de conservation chez les espèces végétales

L’établissement de listes rouges représente un élément clé des stratégies visant à attirer l’attention sur les espèces les plus menacées. Pour ce faire, l’UICN a proposé une méthode devenue incontournable. Elle permet de quantifier le risque d’extinction sur la base de critères objectifs et autorise une hiérarchie en cinq catégories. Mais la mise en œuvre de cette méthode rencontre des écueils : certains groupes, comme les plantes, sont très riches en espèces et les données concernant leurs tendances évolutives ne sont documentées que pour quelques-unes d’entre elles.

Espaces naturels n°29 - janvier 2010

Modéliser la dynamique des paysages

De nombreux travaux font état des changements dans l’organisation spatiale des paysages. Ils s’appuient pour cela sur une très large gamme de sources anciennes. Cartes postales, photographies aériennes, cadastres ou méthodes issues de l’archéologie permettent de restituer les différents états passés. Mais la difficulté réside dans l’analyse de l’organisation et de la mobilité des paysages car deux problèmes se posent : celui de la connaissance des processus en jeu dans cette transformation et celui des interactions entre ces processus.

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Les invertébrés exigent des corridors écologiques

Voyez ces haies, ces champs, ces routes et entendez aussitôt le grouillement des invertébrés qu’ils abritent. Ceux qui lancent cet appel pourraient être les écologues du paysage : des scientifiques sans doute sensibles à l’harmonie des formes et des couleurs, mais qui préfèrent une analyse objective. Ils cherchent à connaître les chemins qu’emprunte la vie et à comprendre les mécanismes qui régissent les relations de dépendance entre les espèces et les espaces.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Un plan national au secours des chauves-souris

Les chauves-souris montrent une grande diversité de régimes alimentaires, indique l’Universalis. Mais, ce que ne signale pas la grande encyclopédie, c’est que les connaissances sur les chiroptères ont encore des contours diffus. Jusqu’à récemment, il n’existait pas d’ouvrage synthétique faisant l’état de l’érudition et de ses lacunes en la matière. En l’absence de référent, il était alors très difficile de faire des choix d’actions pertinentes au secours des chiroptères.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Petit rhinolophe un choix d'urgence !

Pour réaliser la cartographie des habitats de chasse du petit rhinolophe, les membres du groupe chiroptères de la SFEPM ont travaillé sur 57 sites représentant 85 colonies de mise bas. Sur chacun des sites, une analyse des structures paysagères a été réalisée dans un rayon de 2 km autour de chaque gîte (distance correspondant aux déplacements moyens). À l’aide de photos aériennes, le Centre inter-universitaire de ressources informatiques de Lorraine et son SIG a réalisé la cartographie de chaque site.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003