La société civile s’engage pour l’eau

Comment, dans une région à forte croissance démographique, concilier développement, et conservation des écosystèmes ? Depuis 2008, le projet « Engager la société civile dans la gestion intégrée de l’eau en région sud et est de la Méditerranée » veut y répondre. En Tunisie, Maroc, Jordanie, trois opérations visent à améliorer la gouvernance locale de l’eau en renforçant la participation de la société civile et la sensibilisation des gouvernements à l’importance des zones humides.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

En préparation : une norme Afnor pour les travaux de génie écologique dans les zones humides et les cours d’eau

Quelques entreprises, pratiquant des travaux de génie écologique1 et constatant qu’il est parfois trop simple de s’attribuer des vertus « vertes » sans en maîtriser les concepts, ont pensé que la mise en place d’une norme ne serait pas de trop. Particulièrement pour les zones humides.

Document de référence approuvé par un institut de normalisation tel qu’Afnor, une norme définit des caractéristiques et des règles volontaires applicables aux activités. Elle est le consensus entre l’ensemble des parties prenantes d’un marché ou d’un secteur d’activité.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

La station de lagunage s’est avérée favorable à la biodiversité

Voici une vingtaine d’années, la ville de Rochefort (Charente-maritime) devait agrandir sa station de traitement des eaux usées située en bordure du fleuve Charente. Après réflexion, et en collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la municipalité opte pour la technique du lagunage extensif.

L’équipement, qui s’intègre dans cet espace de marais, s’étend sur 70 hectares et comprend six plans d’eau d’une superficie totale de 35 hectares (de 1,40 à 1 m de profondeur).

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Fréquentation horizon 2030

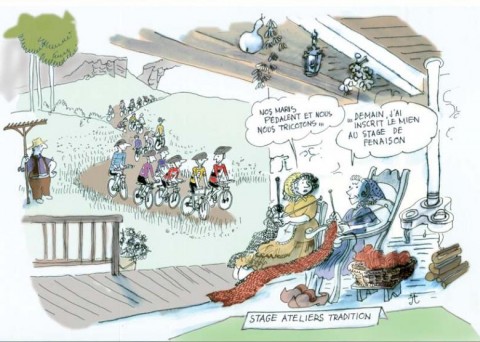

Trois territoires pour une expérience : Frenes 20301. La prospective « chaude » en action ! Le Parc naturel régional des landes de Gascogne, la vallée de la Somme et le Parc national du Mercantour, se sont ainsi livrés, depuis mai 2006, à un exercice sur la fréquentation des espaces naturels. Le processus consistait à se projeter en 2030 pour imaginer les futures pratiques de loisirs, les paysages, le cadre de vie, les conflits d’usage, le prix du transport, le pouvoir d’achat, etc.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Après la démarche prospective, les choix restent à faire

Ingénieur forestier, j’ai été confronté au choix d’essences et de sylvicultures pour des durées allant au-delà du siècle. J’ai aussi participé à la conception des premiers documents de gestion des espaces naturels dont j’avais la charge (plan de gestion des réserves naturelles, document d’objectif pour les sites Natura 2000). Avec de tels enjeux, j’ai été sensibilisé au long terme et aux démarches de prospective. J’ai vécu récemment trois expériences à différentes échelles de territoire et dans des positions diverses. Elles m’ont permis de tirer les leçons d’une telle démarche.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009