Tous unis pour nos biens communs

Biens communs de l’humanité, les écosystèmes et la biodiversité doivent être protégés aujourd’hui et pour les générations futures. Ils sont pourtant soumis à des pressions de plus en plus fortes, majoritairement d’origine anthropique. Perte de biodiversité, déforestation et fragmentation d’habitats, conflit homme-faune, dégradation des terres et artificialisation des sols, érosion côtière, réchauffement et acidification des océans ; crise climatique, surexploitation des ressources naturelles et pollutions de toutes sortes qui y contribuent et aggravent chacune de ces situations.

Espaces naturels n°70 - avril 2020

Mettre à profit une banque de graines

Mises en eau brusques et aléatoires, assèchements durant des années entières, les mares temporaires méditerranéennes sont l'illustration parfaite de l’influence du climat méditerranéen sur les communautés végétales. Les conditions de vie aussi contrastées que contraignantes induisent des cortèges hautement spécialisés. Bon nombre des espèces végétales typiques de ces zones humides ponctuelles y survivent grâce à une stratégie d'évitement : elles ne s'expriment que pendant les quelques mois suffisamment humides, et passent les périodes sèches sous forme de propagules contenues dans le sol.

Espaces naturels n°70 - avril 2020

Vivre en harmonie avec la biosphère

En 2015, les États se sont engagés, par l’agenda des Nations unies pour 2030, à remplir 17 Objectifs de développement durable (ODD). Il s’agit ni plus ni moins que de modifier nos modes de vie, de production et de consommation ; et de fait, notre rapport entre êtres humains, et avec le reste du vivant. En d’autres termes, l’humanité s'est donnée une quinzaine d’années pour arriver à vivre en harmonie avec la biosphère, dans un esprit de solidarité, de justice et d’équité. Au-delà des mots onusiens, il faut mettre en œuvre rapidement et massivement des actions concrètes.

Espaces naturels n°63 - juillet 2018

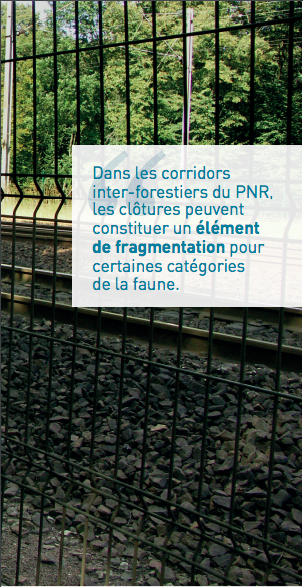

Améliorer la perméabilité des clôtures

L’enjeu majeur pour le territoire du PNR Oise-Pays de France est de maintenir la fonctionnalité d’un continuum forestier qui s’étend des forêts franciliennes, au sud, au massif de Saint-Gobain et, au-delà, aux forêts ardennaises, au nord-est. Cet enjeu est confirmé par les orientations nationales et le schéma régional de cohérence écologique d’Île-de-France.

L’enjeu majeur pour le territoire du PNR Oise-Pays de France est de maintenir la fonctionnalité d’un continuum forestier qui s’étend des forêts franciliennes, au sud, au massif de Saint-Gobain et, au-delà, aux forêts ardennaises, au nord-est. Cet enjeu est confirmé par les orientations nationales et le schéma régional de cohérence écologique d’Île-de-France.

Espaces naturels n°63 - juillet 2018

La science à la portée des gestionnaires

Compte tenu de son érosion actuelle, la prise en compte de la biodiversité dans les politiques, stratégies et actions est devenue incontournable. Pour être efficace, celle-ci doit s’appuyer sur la connaissance scientifique matérialisée dans la littérature (articles académiques, thèses de doctorat, rapports d’expertise, etc.). Il s’agit d’un véritable enjeu de bon usage des finances publiques car appliquer des mesures de conservation qui ne reposent sur aucun fondement scientifique peut se révéler sans effet voire contre-productif.

Espaces naturels n°63 - juillet 2018

Appuyer tous les acteurs de la transition écologique

Moins de dix mois après la loi « Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », historique, nous assistons à la création du ministère de la transition écologique et solidaire et… au retrait des États-Unis d’Amérique de l’accord de Paris, au nom de la compétitivité économique !

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Préserver les pollinisateurs sauvages en milieu naturel

La Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a publié en 2016 sa première évaluation portant sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. Ce rapport révèle qu’« un grand nombre d'espèces d’abeilles sauvages et de papillons ont connu des déclins en termes d’abondance, de présence et de diversité aux échelles locales et régionales en Europe ».

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Ce qui se cache sous le paysage

En quoi consiste votre méthode pour identifier le patrimoine géologique d'un site naturel ?

La méthode décrite dans le Cahier de géologie s'adresse à tous, en particulier aux non-géologues. Elle permet, par le biais de questionnements très simples et progressifs, d'identifier les éléments géologiques, puis de repérer ceux qui peuvent être considérés comme du patrimoine.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Gestion des déchets sur l’espace littoral

Filets, emballages, bidons, plastiques, fûts… La situation géographique de la baie d’Audierne favorise l’accumulation de déchets de toute nature. Aussi, dès sa création en 2000, le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) de la baie d’Audierne a développé une stratégie pour gérer les déchets sur les 516 ha de dunes, pelouses dunaires et marais littoraux dont il a la charge1. Soucieux d’une certaine éthique, sa démarche privilégie l’utilisation de méthodes douces et la valorisation des déchets par le tri sélectif.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

La difficile construction du parc amazonien de Guyane

Après quinze ans de négociation, le parc national amazonien de Guyane est enfin créé. De réunions à Cayenne avec les institutions jusqu’aux nombreuses rencontres sur le terrain avec les communautés d’habitants… pour l’équipe de la mission pour la création du parc, cette dernière année aura été intense !

Le sujet le plus controversé ? Le zonage (c’est-à-dire la délimitation de la zone classée en cœur de parc) sur la commune de Maripasoula, lequel mêlait les positions contradictoires d’habitants, d’ONG locales, nationales et internationales.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Quelle Loire veut-on ?

Le paysage fluvial de la Loire est dominé par les îles. Le plus long fleuve de France souffre de deux maux chroniques : l’incision et la végétalisation de son lit. Pour faire face à ces problèmes environnementaux, les gestionnaires de la réserve naturelle nationale du Val-de-Loire ont fait appel à des géomorphologues environnementalistes du laboratoire de géographie physique de Meudon (LGP-CNRS) qui y ont vu un intérêt immédiat. La Loire moyenne constitue en effet un terrain permettant de comprendre le fonctionnement de l’hydrosystème et la dynamique des îles.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Évaluer la valeur alimentaire d’une végétation

Pour maintenir ou restaurer des habitats, nombre de gestionnaires privilégient l’usage du pâturage par des troupeaux domestiques. Cet outil permet notamment de mieux maîtriser la dynamique d’espèces végétales dominantes, donc l’excès d’embroussaillement. Cependant, pour décider des modalités de mise en œuvre, il convient d’évaluer le pâturage offert au troupeau : sera-t-il suffisant en quantité et en qualité ?

Les méthodes d’évaluation actuelles sont souvent insuffisantes. De plus, elles sont fréquemment utilisées de manière inadéquate.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Développer une photothèque numérique

Ce qui est renversant avec la photothèque numérique, c’est qu’elle change radicalement notre façon de rechercher des images. Avant, il fallait partir à leur recherche, fouiller dans les tiroirs, ou bien défaire le stock de CD-Rom. Maintenant, les photos viennent à nous. Quelques clics, et voilà des planches prêtes pour notre choix final. Facile !…

Facile ? Comme toujours, cette simplicité apparente résulte d’un important travail : sélection, légendage, référencement, indexation. Et d’abord, le choix du logiciel support : monoposte ou solution tout web ?

Espaces naturels n°19 - juillet 2007