Suivre les services récréatifs et éducatifs

Confort de visite, proximité, intégrité esthétique sont autant de points forts pour les zones humides méditerranéennes auprès du grand public. On s'en doutait, mais un indicateur le dit de façon plus précise et plus argumentée. C'est le projet de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM) du réseau MedWet (voir encadré) que de suivre les services récréatifs et éducatifs de ces sites. L'indicateur a été lancé en début d'année, mais le travail préliminaire a déjà permis de tirer quelques enseignements.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Financements en danger d'extinction

Quelle est la situation financière des associations naturalistes ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Appuyer tous les acteurs de la transition écologique

Moins de dix mois après la loi « Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », historique, nous assistons à la création du ministère de la transition écologique et solidaire et… au retrait des États-Unis d’Amérique de l’accord de Paris, au nom de la compétitivité économique !

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Ce qui se cache sous le paysage

En quoi consiste votre méthode pour identifier le patrimoine géologique d'un site naturel ?

La méthode décrite dans le Cahier de géologie s'adresse à tous, en particulier aux non-géologues. Elle permet, par le biais de questionnements très simples et progressifs, d'identifier les éléments géologiques, puis de repérer ceux qui peuvent être considérés comme du patrimoine.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Une équation gagnante

L'accélération du partage de la connaissance environnementale a soulevé dans nos réseaux des inquiétudes de trois ordres :

• Est-ce que le partage généralisé de l’information ne va pas nuire à sa qualité par une perte de la maîtrise des flux (doublons, pertes de données, mélange de données fiables et peu fiables, vérifiées par un spécialiste et non vérifiées, référentiels non unifiés) ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

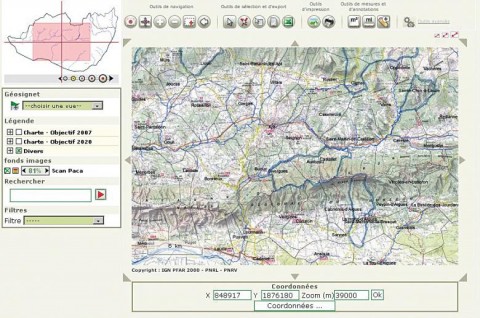

Géomaticien. Pas magicien.

Question : que peut-on attendre des géomaticiens, ces professionnels dont les compétences se situent au carrefour de la géographie et l’informatique ?

Réponse : fournir des outils d’aide à la gestion et la protection des espaces naturels et, pour cela, constituer des bases de données organisant les informations relatives au parcellaire foncier, à l’occupation du sol, au réseau hydrographique, aux inventaires écologiques, aux activités socio-économiques… généralement complétées d’images aériennes et de fonds topographiques. Mais plus concrètement ?

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Quelle base de données choisir ?

Manque d’outils performants ou défaut de coordination entre scientifiques et informaticiens ? Les aires protégées disposent d’une quantité impressionnante de données, papier ou informatisées, difficiles à traiter, à partager, à réutiliser en raison d’une organisation généralement confuse.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

L’informatique se fait nomade

Depuis sa création en 1973, le Parc national des Écrins a réalisé de nombreux inventaires afin d’identifier les espèces présentes sur son territoire. Mais ces inventaires ont du mal à s’adapter aux problématiques de suivi des protocoles naturalistes. Pour un scientifique en effet, un inventaire flore répété cinq années au même endroit sert généralement de suivi. Alors que pour un ordinateur, il faut trouver un élément reliant ces cinq lignes de données qui, sinon, n’ont aucun lien entre elles.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

La bonne carte

Qu’est-ce qu’une bonne carte ? Hormis la part d’esthétique et donc de subjectivité, sa lisibilité repose sur quelques règles :

• Simplifier. Modéliser le réel en le simplifiant selon la problématique : une carte sur la protection des espaces naturels d’un département ne devra pas fournir tous les axes routiers du département. Seuls quelques axes principaux seront représentés pour que l’utilisateur se repère dans son territoire.

• Donner des repères. La carte doit comprendre : un titre, une légende, l’orientation, l’échelle et les sources des données.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Indispensable outil d’aide à la décision

La mise en place d’un système d’information géographique (SIG) vise des objectifs de court et long terme. À court terme, le SIG répond aux besoins opérationnels et quotidiens (cartographie thématique, gestion technique ou analyse) ; à long terme, il vise la création de bases de données fiables et pointues. Donnons ici quelques repères sur le rôle de la géomatique dans les espaces naturels.

Espaces naturels n°26 - avril 2009