Le type de zone humide le plus répandu dans le monde

Les tourbières comptent un nombre remarquable d’espèces intéressantes : sur environ un millième du territoire métropolitain, on y trouve 6 % (27) des espèces de plantes vasculaires de la liste rouge nationale, 9 % (39) des espèces protégées nationales. Par ailleurs, 6 % des espèces de la flore vasculaire sont inféodées aux tourbières. Elles attirent par leur beauté, leur aspect original. Une partie d’entre elles a gardé un caractère naturel très marqué, certaines même semblent pouvoir se maintenir en équilibre, sans intervention humaine autre que la préservation.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Prenons-en de la graine

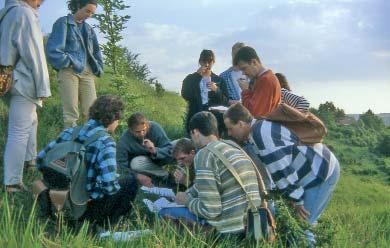

Ils sont penchés sur les talus, ils sont nombreux. Accroupis au ras du sol, leurs doigts agiles écartent les herbes. Huit semaines durant, ils reviennent, pas toujours les mêmes mais toujours aussi assidus… Ils ramassent des graines. Drôle d’idée !

Ceux qui œuvrent ainsi sur les pelouses de l’Audomarois sont tous des bénévoles de l’association « Les Blongios, la nature en chantiers ». Le sens de leur travail s’intitule « renaturation ».

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

un outil d’étude et de gestion des tourbières

Les organismes microscopiques sont très abondants à la surface des tourbières à sphaignes. Certains peuvent être photosynthétiques (cyanobactéries, algues unicellulaires), prédateurs (protozoaires, rotifères, nématodes) ou décomposeurs (bactéries, champignons). Ces micro-organismes sont étroitement dépendants des végétaux constructeurs de tourbe que sont les sphaignes, en particulier parce que ces mousses maintiennent un taux d’humidité élevé indispensable à leur survie.

Cependant, les sphaignes ont, elles aussi, besoin des micro-

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

Non-sens forestier, hérésie économique !

Certains terrains sont impropres à la production forestière. Inutile, donc, de s’y acharner. C’est le cas des tourbières.

Espaces naturels n°11 - juillet 2005

L’arbre et la tourbière héritiers d’un conflit

Quand on parle de conservation des tourbières, l’arbre fait plutôt partie des ennemis désignés, et le forestier a généralement intérêt à se faire tout petit… En effet, qu’il s’agisse de perturbation de l’alimentation en eau, d’apport de litière, d’ombrage… les maux imputables à la végétation arborescente sont légion. Les forestiers de l’ONF n’ont pas été les derniers à s’en laisser convaincre, après la large diffusion dans leurs services du manuel d’Espaces naturels de France sur la gestion conservatoire des tourbières.

Oui, mais voilà, les choses ne sont pas si simples…

Espaces naturels n°11 - juillet 2005