Évaluer l’attachement à un espace

L’étude des bénéfices patrimoniaux, encore appelés valeurs de non-usage, permet de mesurer l’attachement d’une population à une action politique. Le Conservatoire du littoral a fait l'exercice pour évaluer son action depuis 40 ans, en l’occurrence l’attachement des français à la protection du littoral. Ce travail engagé en 2015 a un objectif simple, celui de donner des arguments aux gestionnaires d’espaces naturels qui ont à convaincre les collectivités de financer la gestion des espaces, mais aussi de rappeler la diversité des services rendus par les espaces protégés.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Et si évaluation rimait avec concertation ?

Pour favoriser l'engagement des acteurs du territoire, ils les ont associés à leur projet d'évaluation, dans une démarche participative. Pour le Parc naturel régional du golfe du Morbihan, il s'agissait de travailler avec les pêcheurs, les plaisanciers, et d'autres, sur les herbiers de zostères.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Quand les habitants redonnent de la valeur à un espace

La garrigue : une terre dure, aride, caillouteuse, inculte, une zone franche, un milieu dégradé. Ni riches cultures ni forêts verdoyantes, ni plaines, ni montagnes, ni Camargue, ni Cévennes, la garrigue s'est définie pendant plusieurs décennies par la négative, un espace en creux n'existant pas par luimême mais seulement par comparaison avec ce qu'il n'est pas. La garrigue est-elle un espace sans valeur ?

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Que peut-on attendre de l'évaluation économique des espaces naturels protégés ?

A l'intar du produit intérieur brut, principal indicateur macro-économique, dont l’incapacité à traduire la santé économique de notre pays a été souvent rappelée, il semble tout à fait inconcevable de plaquer sans précaution une approche strictement économique à un système bien plus complexe encore qu’est celui de la nature. Le concept de « services écosystémiques » est critiqué pour son approche utilitariste, car elle apparaît, pour certains, comme une porte d’entrée à une financiarisation du vivant.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Avant de commencer : intégrer les concepts

Dans un contexte où les ENP restent souvent perçus comme générant plus de contraintes que de valeur ajoutée, on peut se demander si approcher les services par une évaluation économique peut servir à une meilleure intégration au sein des territoires. Les gestionnaires sont à la fois curieux et réservés sur cette approche : • Comment appréhendent-ils d’une part les services rendus, d’autre part leur évaluation économique ? • À quels enjeux et attentes cherche-t- on à répondre ? • Quelle faisabilité et mise en oeuvre réelle sont envisageables ?

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

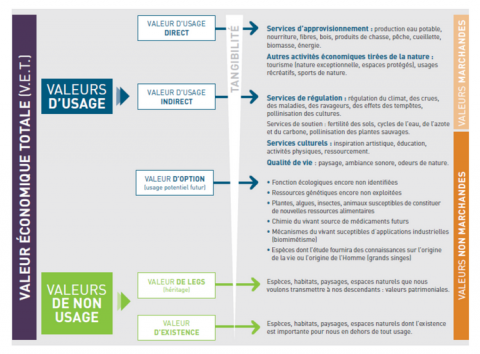

De quelles valeurs s'agit-il ?

Le schéma ci-dessous constitue le cadre de référence des économistes pour essayer de mesurer en termes monétaires les différentes dimensions de la valeur d'un actif environnemental. Ce schéma rentre complètement dans l'optique des « valeurs instrumentales » du schéma p. 31. Cette approche et les outils de mesure utilisés par les économistes sont d'autant plus pertinents que l'on se trouve en haut du schéma (valeurs tangibles, valeurs marchandes)... et inversement.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Services écologiques : de quoi parle-t-on ?

Les services écologiques (ou écosystémiques) sont les bénéfices que l’Homme tire du fonctionnement des écosystèmes. Cette notion met en valeur l’utilité de la nature pour l’Homme et la dépendance de celui-ci vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes. Ceci est particulièrement important dans un contexte où les urbains sont de plus en plus nombreux et se sentent souvent déconnectés de la nature.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Le dossier lu par... Philippe Gamen

Quand un éleveur plantait une haie pour abriter son troupeau ou quand une commune conservait un bras mort de cours d’eau pour servir de zone d'expansion de crue… ils utilisaient les services écosystémiques sans le savoir ! Et puis, à partir de la révolution industrielle et encore plus à partir de la seconde guerre mondiale, l’Homme a commencé à ignorer ces services, les a oublié ou a cru pouvoir s’en passer grâce aux avancées technologiques.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Faucher comme il faut, quand il faut

Le 20 mai 2015, Ségolène Royal a lancé le plan national d’actions ‘France, terre de pollinisateurs’, attestant que le déclin des insectes pollinisateurs constitue aujourd’hui une préoccupation majeure en France. Au premier rang de ces insectes figurent les abeilles. Des études démontrent presque quotidiennement l’ampleur des stress auxquels les abeilles doivent faire face et laissent imaginer leur possible disparition (Goulson et al. 2015).

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Un espace naturel, ça sert aussi à ça...

Valeur pour la recherche scientifique

Pour les chercheurs, les espaces protégés revêtent une valeur particulière. Pourquoi ?

Pour les chercheurs, les espaces protégés revêtent une valeur particulière. Pourquoi ? • parce qu’ils peuvent y observer des espèces, des habitats, des phénomènes naturels rares qui n'existent plus qu'à ces endroits ;

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Biodiversité et (bonne) santé

Définir la biodiversité est à la fois un exercice complexe et très contemporain. La notion d’interrelations est certainement à bien mettre en avant comme cela a été montré par de nombreuses études autour des réseaux trophiques, d’herbivores à carnivores et jusqu’à nécrophages. Inversement, le positionnement des micro-organismes dont ceux potentiellement pathogènes, se discute peut-être un peu plus. Sans le dire, inconsciemment, nous avons peut-être plus peur d’un virus que d’un grand prédateur !

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

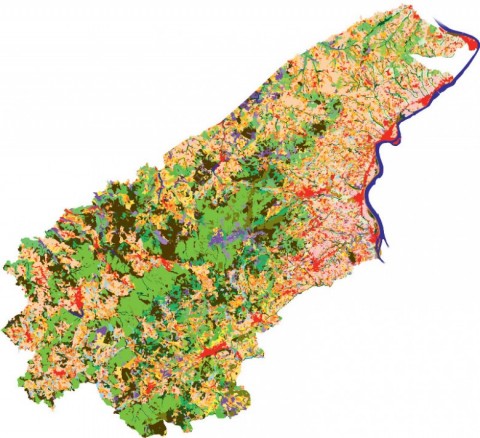

Cartographie des végétations : outil scientifique ou d’aménagement du territoire ?

Les deux territoires de parcs naturels régionaux (PNR) concernés par ce travail expérimental sont les PNR des Caps et marais d'Opale (CMO) et du Pilat. Réalisé par des conservatoires botaniques nationaux (CBN Bailleul et CBN Massif central), ce travail se distingue par l'échelle choisie : ensemble du territoire pour le Pilat soit 70 000 ha, territoire du Boulonnais pour CMO soit 60 000 ha. Le portage du programme était assuré par le PNR en CMO et par le CBN Massif central pour le Pilat.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

L’empreinte écologique

De plus en plus médiatisé dans le monde de la conservation et du développement durable, notamment par le WWF, ce concept repose sur la surface de terres productives nécessaires pour fournir les biens et services qu’utilisent les humains, et pour absorber leurs déchets. Calculée à diverses échelles (globale, nationale...), et exprimée en « hectares globaux » par habitant, l’empreinte permet des comparaisons entre pays. Elle est souvent comparée à la biocapacité, qui est la capacité intrinsèque de production et d’absorption des écosystèmes.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Les espaces naturels, prêts pour le télétravail ?

Les motivations pour mettre en place le télétravail dans sa structure sont souvent liées au bien-être du travailleur, à une meilleure articulation vie professionnelle, vie familiale. Diminuer les déplacements, c'est gagner du temps pour soi, et diminuer les risques (fatigue, accident) qui y sont liés. Dans les espaces naturels, vient s'ajouter, souvent même en priorité, l'idée de réduire son empreinte carbone. C'est le cas du PNR Loire-Anjou-Touraine, qui a même inscrit le télétravail comme une des mesures de son agenda 21 et de son plan climat.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Les aires marines éducatives sont nées là-bas

Le concept d’aire marine éducative (AME) a été lancé en 2013 grace à un partenariat rassemblant l’école primaire de Vaitahu (île de Tahuata aux Marquises), la Polynésie française, la fédération culturelle et environnementale des Marquises Motu Haka, la communauté de communes des Marquises (CODIM) et l’Agence des aires marines protégées. Son lancement fait suite à la vaste campagne océanographique Pakaihi i te moana qui s’est déroulée en 2012 dans l’archipel et qui avait comporté un volet de sensibilisation des élèves marquisiens à la richesse de la biodiversité marine locale.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Déridez vos colloques, ça fait du bien !

Il peut y avoir différentes formes d'interventions lors de rencontres professionnelles, mais quelles qu'elles soient, les deux buts seront, grâce à l'humour :

• de rendre la journée plus digeste,

• de donner une bonne image de la structure organisatrice.

Deux points essentiels à la réussite de l'événement.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Connaître la biodiversité d’un territoire : défi ou utopie ?

Réaliser un inventaire généralisé de la biodiversité permet d'établir un état des lieux approfondi de la biodiversité notamment à l’échelon communale. C'est également un point de départ pour instaurer un dialogue entre élus, naturalistes et gestionnaires sur la question de la prise en compte de l’environnement dans les politiques publiques. C'est ainsi par le biais du programme Atlas de biodiversité communale (ABC) que celui du Parc national des Pyrénées se déploie.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Comment la préoccupation environnementale apparaît dans les Églises

L'encyclique du pape François ne tombe pas par hasard. Si l'église prend position en 2015 sur le thème de l'écologie en enjoignant les fidèles à agir, c'est que la prise de conscience est maintenant suffisamment importante. Dominique Lang, assomptionniste et journaliste à l'hebdomadaire Pèlerin, explique : « Il y a une prise de conscience depuis les années 70. Les dialogues sur le sujet remontent à Paul VI qui a quand même dit qu'on risquait la mort biologique de la planète si on ne faisait rien. C'est fort.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

© Vanessa Chambard - Le monastère orthodoxe de Solan, dans le Gard, pratique l'agroécologie depuis la rencontre des religieuses avec Pierre Rabhi. 60 hectares, 17 sœurs. Le vignoble est cultivé en agriculture bio logique. Une petite parcelle de zone humide a même été classée N2000 en 2009. La présence d'écrevisses à pattes blanches y est le signe de la bonne gestion du domaine. Un article de juin dernier leur est consacré dans National géographic.

Il n'y a pas que l'aménagement pour accueillir le handicap

Engagé depuis 2007 dans une démarched’accessibilité pour améliorer l’accueildes personnes en situation de handicap*,le Grand Site de France Solutré PouillyVergisson a tout particulièrement tra-vaillé sur la mise en place d’outils de médiation adaptés à chaque déficience. Pour concevoir et garantir la perti-nence de ces dispositifs, une démarche partenariale a été initiée avec des établissements et des associations spécialisés.

DÉMARCHE ET OBJECTIFS

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Réussir l’intégration des compétences

C’est avec grand plaisir que je m’adresse, quelquessemaines après mon arrivée à la direction de l'eau et de labiodiversité (DEB), aux professionnels de la protection de lanature et de la gestion d’espaces naturels, à un moment char-nière où un projet de loi sur la « reconquête de la biodiversité,de la nature et des paysages » est débattu au parlement.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Pour une gestion durable des territoires, pensons en bouquet

Les PNR expérimentent au quotidien de nouvelles relations entre l’homme et la nature afin de favoriser des liens de solidarité, de coopération et de proximité. Pour améliorer ces relations, il est important de mieux connaître l’offre de nature dans ces espaces naturels, de favoriser le dialogue et le partage des connaissances et également de mieux cerner les attentes des acteurs impliqués dans la gestion et l’exploitation des territoires.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Le procès-verbal, un outil pédagogique !

Depuis plusieurs années, l'Onema contribue à la formation des agents de la direction des routes du département de l'Hérault. Pourtant le premier contact, en juillet 2011, avait de quoi refroidir : les services départementaux de l'Onema de l'Hérault et du Tarn intervenaient pour constater une infraction de remblaiement d'une zone humide de type tourbière à la Salvetat-sur-Agoût avec destruction des habitats d'espèces protégées (Drosera roduntifolia).

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Dix ans de surveillance participative

Une population de pêcheurs traditionnels habite là, en Mauritanie, sur le territoire du Parc national du banc d’Arguin (PNBA) dont le littoral s’étend sur plus de 200 km. Les Imraguen qui résident au sein de huit villages bénéficient d’un droit ancestral et aujourd’hui exclusif d’accès à la ressource halieutique dans le cadre de leur pêche traditionnelle. Ce droit permet notamment de sauvegarder la seule culture maritime du pays et une des dernières flottilles de pêche à la voile au monde.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Devant les tribunaux

Admettre qu’un lieu a du caractère peut permettre d’y appliquer des mesures réglementaires de protection ; l’objectif étant de préserver son intégrité contre d’éventuels projets de constructions ou contre diverses nuisances et pollutions. Les mesures de protection réglementaires sont nombreuses et variées1. En pratique, la question se pose de savoir comment convaincre l’administration (et en cas de contentieux, le juge) qu’un territoire possède un caractère remarquable et qu’à ce titre, il mérite d’être protégé.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Les stations de ski, élément du caractère ?

Pour définir son caractère, le Parc national de la Vanoise a pris une option : ne pas se limiter au cœur du parc mais traiter l’ensemble du territoire. Un tel choix n’est pas sans conséquence. En effet, les plus grands domaines skiables d’Europe font partie de l’aire d’adhésion. Doit-on alors considérer qu’ils font partie du caractère du parc et qu’il faut les préserver de toute altération ? Probablement, non. La question cependant s’est vite avérée délicate.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Encadrer la gestion par un texte fondateur

Le 6 mars 2007, le Parc national de La Réunion est créé et, avant cette date, toutes les étapes ont été facilitées par la conviction d’être réunis autour d’un élément fédérateur : un patrimoine exceptionnel, dont certaines facettes restent à révéler. Même les rares opposants au projet ont exprimé leur attachement à ce patrimoine.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Explorer l’imaginaire pour orienter le développement

Le chemin de Compostelle ! Classé itinéraire culturel européen par le Conseil de l’Europe en 1987, puis inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en 1988, son devenir est un enjeu important pour les régions qu’il traverse. Aussi, en 2003, une étude se penche sur les publics qui l’empruntent dans le but d’aboutir à un projet de développement ainsi qu’à des préconisations d’aménagement du chemin : un des enjeux majeurs étant la sauvegarde de son identité profonde.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Opter pour l’intelligence de l’espace

Cent ans séparent la ratification par la France de la Convention européenne du paysage1 de la première loi sur la protection des sites, intervenue en 1906 (suivie par la loi du 2 mai 1930). Depuis cette date, 2 700 sites ont été classés et 4 800 sites ont été inscrits pour leur valeur paysagère. Ils couvrent aujourd’hui au total plus de 4 % du territoire. Une grande partie d’entre eux est intégrée dans le réseau Natura 2000, comme ils le seront dans la trame verte et bleue, mettant ainsi en exergue le lien entre diversité paysagère et biodiversité.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Connais-toi toi-même

Lorsque le cabinet CoManaging réalise le Portrait identitaire d’un territoire, il le conçoit comme une rencontre destinée à révéler son ADN et sa personnalité à un moment déterminé de son histoire.

Quelle que soit son échelle (région, pays, ville, quartier, site…), des composantes très diverses s’entremêlent dans le creuset identitaire.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Vingt ans après, Beauport fidèle à lui-même

Entre terre et mer… Depuis longtemps abandonné par la vie monastique, l’abbaye prémontrée de Beauport est acquise en 1993 par le Conservatoire du littoral qui envisage immédiatement sa restauration : le lieu est « complexe et fascinant », il convient de garder sa spécificité. Cependant, au-delà de cette appréciation globale, la définition reste floue : que faut-il respecter sans concession aucune ? Comment décliner l’esprit de lieux dans la pratique d’un projet de restauration ?

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Esprit es-tu là ?

Les lois, celle de 1930 sur la protection des sites mais aussi plus récemment celle de 2006 concernant les parcs nationaux, font appel à la notion de « caractère » pour justifier leur protection. À l’image des inspecteurs des sites, les gestionnaires ont dû argumenter pour objectiver cette notion avec les acteurs locaux en envisageant, en dernier recours, l’éventualité d’une décision de justice.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Sites classés

Caractère. Cette notion, récurrente en droit français, n’est pas toujours définie. Le meilleur exemple en est la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ici, le législateur a utilisé le mot caractère dans le titre de la loi. Mais ce mot n’apparaît pas dans le corps du texte où une autre formulation a été adoptée.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Au cœur d’une question juridico-politique

L’arrêté du 23 février 2007 sur les principes fondamentaux applicables à tous les parcs nationaux stipule la nécessité d’identifier les principaux éléments constitutifs du caractère du parc national, même pour les parcs nationaux déjà créés.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Communiquer sur la biodiversité

Il n’y a pas de communication sans stratégie. Tout d’abord bien réaliser « d’où l’on parle » : ce n’est pas du tout la même chose de convaincre un public de téléspectateurs du bien-fondé de la protection de la biodiversité, quand ce message ne vient en rien contredire le déroulement de leurs activités ou de leurs projets, et de convaincre, par ailleurs, un conseil municipal de renoncer à un aménagement pour cause d’espèce en danger.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Des compétences pour faire face au changement

Etre en prise avec son environnement et traiter l’information. Être en capacité de changer suppose de s’informer en permanence sur l’évolution de son environnement et de savoir traiter l’information recueillie. Clive Walmsley, responsable des impacts environnementaux au Countryside council for Wales (Écosse), insiste sur l’importance de mettre en œuvre de nouvelles pratiques de planification et de gestion des espaces naturels afin d’évaluer l’impact probable du changement climatique. « L’approche doit être scientifique et rationnelle : veille réglementaire et

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Accès libre à l’information environnementale

Depuis 1990, de nombreux textes législatifs portent sur la mise à disposition des informations environnementales détenues par les autorités publiques. Ils visent à une plus grande accessibilité de ces informations, tant pour permettre au citoyen de s’informer et débattre, que pour faciliter le travail des services publics.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

La mission culture au cœur d’un parc

Comment devient-on productrice à France Culture ?

Une semaine d’émission en doublure et puis le grand bain : il faut se jeter à l’eau pour 50 minutes en direct. Un cauchemar ! Heureusement, les équipes chargées de la réalisation sont très solides et m’ont beaucoup épaulée. Au début, je comprenais 10 % de ce que me disaient mes invités… Cinq ans après, j’étais passée à 90 %. Il avait fallu tout ce temps. C’est la pratique qui fait le métier. J’ai fait beaucoup d’émissions sur ces sujets : typographe, cheminot, ouvrier, domestique, médecin de famille d’avant la guerre de 40, etc.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

L’observatoire Bountîles prône le sur-mesure

Connaître les usagers des espaces protégés, comprendre leurs attentes et analyser les modalités de fréquentation, sont quelques-unes des motivations à l’origine des premiers observatoires réalisés sur les îles de Port-Cros et Porquerolles. Pour Céline Maurer, directrice adjointe du Parc national de Port-Cros, « mieux connaître cette fréquentation était un préalable à la mise en œuvre d’une politique de gestion ». En l’absence de méthode standardisée, scientifiques, gestionnaires, usagers et professionnels se sont investis depuis 2001.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Le bon chemin pour restaurer les sentiers

Un fin diagnostic est la clef de la réussite pour la restauration d’un sentier. Un manuel pédagogique et technique a donc été conçu en ce sens : former l’œil et l’esprit avant d’utiliser pics et pioches.

Le risque est grand, en effet, d’effacer les traces de notre mémoire collective par une restauration hâtive, non réfléchie, inadéquate… privant ainsi les générations à venir des racines de leur histoire. Nous privant alors, tous, de la compréhension des fondements de notre culture née des activités humaines : commerce, transhumance, pèlerinage…

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

« Les télévisions voulaient filmer les tirs »

En un an, vous avez éliminé 3 000 ibis sacrés sur une population invasive comptant 6 000 individus. Un succès ?

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Surveiller les limicoles pour comprendre le littoral

Situés au sommet de la chaîne alimentaire, les limicoles côtiers constituent de bons indicateurs des changements de notre environnement. Et s’ils présentent une capacité de déplacement importante, il est loisible de les suivre sur de larges échelles de temps et d’espace. On pourrait ainsi observer la diminution, voire la disparition de certaines espèces au profit (ou non) de l’arrivée de nouvelles, et apprécier comment se modifient les aires de distribution.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Convenons de matérialiser l’immatériel

Sans doute fallait-il que l’expérience d’une rencontre avec l’île de Port-Cros fût forte pour susciter une tentative de définition de son caractère, au-delà de l’expression visible ou diffuse du paysage.

Le besoin de transcrire le caractère du lieu, d’en préciser les contours m’est ainsi apparu très vite et tout aussi vite s’est imposée la difficulté de saisir l’immatériel, de parler seul au nom de tous et pour des temps divers, voire de choisir la bonne échelle entre le caractère du lieu, le caractère des lieux, ou encore les caractères des lieux.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Bon état écologique

L’expression « bon état écologique » a été popularisée par la directive cadre sur l’eau1. Elle est trop souvent présentée comme un terme normatif : l’état de référence « pristine2 », qui précéderait toute intervention humaine. Cependant, comme cet état n’existe plus, on se réfère aux milieux qui sont supposés les moins perturbés, mesurés par leur « gradient de naturalité ». En réalité, le « bon état écologique » est une construction sociale qui évolue sans cesse. Ce n’est pas l’état figé d’un écosystème, c’est au contraire un état dynamique qui préserve des fonctions clés de l’écosystème.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009